在“破五唯”语境下高校如何进行职称评价体系改革

作者: 王文礼

摘 要:当前在我国高校教师职称评定中普遍存在唯学历、唯资历、唯“帽子”、唯论文、唯项目的现象,主要是因为:大学排名引发的焦虑,学术KPI盛行,学术漂移导致各类高校在职称评审中都强调学历、资历、“帽子”、论文、项目,追求“公平”导致职称评审指标的量化越来越具体。当前高校在教师职称评审中普遍存在用一个标准衡量不同类型、不同学科、不同层次高校的教师,这样做虽然有利于高校提高职称评审的效率,但是却没有考虑到不同类型、不同学科、不同层次高校教师的教学、科研和服务社会的差异性。所以,高校管理者在教师职称评审中需要分类型、分学科、分层次评价高校教师。在“破五唯”语境下高校亟需进行职称评价体系改革,应进一步强化立德树人;重视教师之间合作的科研成果;既要重视代表作成果,也要重视学术积累;重视教师的社会服务工作。

关键词:高校;职称评审;破五唯

2020年7月28日,人社部和教育部共同发布了《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见》(征求意见稿),明确提出克服在高校教师职称评定中唯学历、唯资历、唯“帽子”、唯论文、唯项目(简称“五唯”)等倾向。2020年10月13日,中共中央、国务院印发了《深化新时代教育评价改革总体方案》,再次强调“破五唯”、实施“四个评价”。的确,高校过去在教师职称评定中实施多年的唯学历、唯资历、唯“帽子”、唯论文、唯项目,弊病丛生,让高校教师苦不堪言,让高校管理者不堪其烦。评职称的目的是评价人才,而在高等学校教师职称评定中过分强调“五唯”,不利于各类人才的健康成长,甚至对国家的社会、文化、教育、科学技术发展产生一定的负面影响。因此,在“破五唯”语境下高校如何开展职称评审工作,是一件当前急需解决的重大问题,它关系着高校教师的职称晋升、高校的发展导向和国家的科技、人文和教育的发展和繁荣。

一、在高校职称评审中为什么产生“五唯”?

当前在我国高校教师职称评定中普遍存在唯学历、唯资历、唯“帽子”、唯论文、唯项目的现象,不是偶然发生的,是长期的学术评价体系失序造成的,其产生的原因主要有以下几个方面。

(一)大学排名引发的焦虑

最近几十年,中国绝大多数大学热衷于大学排名,大学制定的每一个五年规划也大多包含有五年内该大学的名次提高多少位。目前大学排名有世界大学排名和国内大学排名两种。一般来说,国际公认的四大世界大学排名是:QS世界大学排名、THE泰晤士高等教育世界大学排名、U.S.News世界大学排名、ARWU软科排名(上海交大学术排名)。中国大学排行榜主要有三种来源:一是来自某些高校,如人民大学版、武汉大学版;二是来自民间组织机构和学术团队,如软科版、瑞路版、校友会版、中国大学排行榜(CNUR)版、武书连版等;三是国际教育组织机构发布的世界大学排名中的入榜中国高校排名。

大学排名有其积极的一面,例如,有利于学生选择高校,为大学的发展提供参考指标,引起政府和社会对高等教育的重视,推动大学的治理体系现代化等。但是,大学排名也带来了一些负面的影响,大学校长们普遍焦虑,担心自己在任期内大学排名出现下降;世界大学排名则主要通过设计可以量化且可以国际比较的教学科研指标来对全球大学进行排序[1],忽视了大学的育人、社会贡献和服务国家重大战略等方面;加剧了各高校之间的零和竞争;许多所大学为了提高大学排名,人为操纵指标,例如,鼓励论文的自我引用,奖励别人引用该校发表的论文,与排名机构“合作”等。

客观来讲,大学排名的影响是非常大的,会对大学发展战略的制定、资源分配、资金筹投资、获得社会各界的捐赠、政府拨款和学生择校产生重大影响,甚至还会影响校长的任期和声望。一项关于美国、欧洲居民的调查显示,72%的学校都希望进入大学排名的前10名。即使一些大学校长不相信大学排名是衡量大学是否成功的标准,他们也会因为其大学排名有可能下降而失望,通常校董、校友、教师都会认为排名下降是失败的表现。[2]这就引发大学校领导对大学排名的焦虑,进而会导致大学办学的急功近利,比照大学排名指标发展高校——大学排名中显示度高的指标,就重点发展;大学排名中没有的指标,就选择性忽视,这样会导致大学忽视学生的成长、成才、个性化发展,使教学工作边缘化,忽视校园文化、校园环境、校园现代化设施的建设。大学排名引发的焦虑传导到职称评审上,就是高校职称评审唯学历、唯资历、唯“帽子”、唯论文、唯项目,忽视了教师的立德树人、教书育人、社会贡献等方面的工作。

(二)学术KPI盛行

关键绩效指标(KPI)原本是指用于量化公司总体、长期绩效的一组量化管理指标。KPI特别有助于确定公司的战略、财务和运营成就,尤其是与同一行业内其他业务的业绩相比。[3]KPI最初是在企业中应用,后来被高校用来管理高校的科研。KPI也就是“考核”指挥棒。这根指挥棒的出现,使得科研工作出现了过度追求SCI论文及相关指标,甚至以发表SCI论文数量、高影响因子论文、高被引论文为根本目标的异化现象。[4]学术KPI盛行表面上看是高校为了更好地管理科研成果,鼓励科研人员多发科研成果,同时适当惩罚完不成科研任务的科研人员。但是因为科研成果评价的复杂性、多样性,学术KPI制度显然无法完全适应高校科研评价体系,例如,科研成果的质与量的关系,科研成果对国家和社会的贡献程度,科研成果的长期价值等。

与美国顶尖高校教师每年只发一篇论文的平均状况相比,不少国内高校要求教师三年在CSSCI来源期刊发表五篇论文的指标,一些高校要求教授每年完成的科研分数差不多相当于在CSSCI来源期刊发表2篇论文或在全国中文核心期刊上发表4篇论文。一些高校评职称在科研方面具有明确的数量要求,例如,人文社科类的教授职称的基本条件:有8篇专业学术论文在权威期刊上发表,或有6篇专业学术论文在权威期刊上发表(其中1篇SSCI或A&HCI);主持省部级以上科研项目,个人科研经费总额30万元(其中主持项目经费不少于15万元);获市厅级科研成果(或艺术创作)二等奖以上奖励1项(排名要求:国家奖获得者,省部级一等奖前5名,二等奖前4名,三等奖前3名,市厅级一等奖前2名、二等奖第1名)。

在高校职称评审中教书育人较难量化,缺乏客观标准,主观性强,所以导致大多数高校在职称评审中主要考察职称申请者的科研水平,忽视或不重视职称申请者在培养人才、服务社会、文化的传承与创新等方面的贡献。这是学术KPI在高校盛行的主要原因。学术KPI盛行的内在逻辑是大学不再是大学,而是公司,这明显违背了大学是立德树人的重要场所,大学的职能不仅仅是科学研究,还包括培养人才、服务社会、文化的传承与创新等。用雷丁斯的话来说,大学管理者对评价问题已经有了一个在他们眼里看似完美的答案,这就是通过测量进行评估。高等教育评估实施的是“企业模式”,主要从企业评估中借鉴经验和模式,具有“公司结构”的基本特点。按照这种逻辑,为了保证评估的透明、客观、可操作,评估需要量化,必须建立绩效指标。雷丁斯反对使用绩效指标来评价大学,因为绩效指标过于简化。他指出英美大学正在通过绩效指标“用卓越取代文化诉求”,并指出了“能够以五分制评定英国所有大学所有系科”的荒谬。[5]大学的公司化运营已经严重破坏了高校的学术生态,学术KPI盛行导致形成了一个追求快速发表的令人不安的科研氛围,年度考核、聘期考核、针对新入职教师的“非升即走”制度共同造就了一个浮躁的学术氛围。

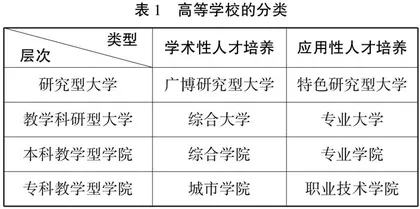

(三)学术漂移导致各类高校在职称评审中都强调学历、资历、“帽子”、论文、项目

我国的高校种类繁多,按办学层次可分为本科院校、高职(高专)院校;按教育性质可分为普通高等教育、成人高等教育、高教自学考试、电大开放教育、远程网络教育。不同种类的高校承担的教学、科研和社会服务的功能不同,职称评审的标准也应不同,但是,学术漂移(academic drift)导致各类高校在职称评审中都强调学历、资历、“帽子”、论文、项目。1956年美国社会学家、教育家戴维·里斯曼(David Riesman)将学术漂移这一概念描述为一种模仿的模式,在这种模式中,名声不佳、资源匮乏的大学追随更成功、地位更高的大学,他关于学术漂移的开创性工作对后世产生较大影响。他对蛇形隐喻的使用描述了“尾巴”大学试图模仿“头部”大学的趋势。由于不那么有声望的“尾巴”高校遵循具有声誉和政治资本进行创新活动的高校制定的战略方向,因此出现了学术漂移。当“尾巴”高校试图追随“头部”大学的行动时,高校的多样性下降了,因为“蛇形过程导致了单一组织模式的融合”。学术漂移有一系列异质性的推动力。1979年涅夫(Neave)认为不同层次的高校学术漂移的过程是不同的,因此,政策措施可以促进学院和大学的组织性的重构,这会在个人层面上产生行为改变,或者以其他方式产生改变。[6]2009年凯韦克(Kyvik)补充说,学术漂移可以同时引起不同层次高校的机制的变化,这些机制可以相互加强并建立一个自我维持的过程。[7]

较低层次的高校为什么会发生学术漂移,纷纷模仿研究型大学在职称评审中都强调学历、资历、“帽子”、论文、项目的重要性?这与当前的政策导向、政绩冲动、社会文化有关。各高校之间的竞争本来就比较激烈,2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展改革委联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》,世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单正式确认公布,明确提出坚持竞争开放、动态调整,打破身份固化,强化绩效激励。这使各类高校纷纷招兵买马,摩拳擦掌,跃跃欲试,向前冲的心情表露无遗:没有进入“双一流”建设高校名单的高校,渴望出现在下一轮的世界一流大学和一流学科建设名单中;已经进入世界一流大学和一流学科建设高校,希望在下一轮的“双一流”大学建设中有更好的名次,最低目标是不能比现在差,更不能跌出名单。少数世界一流大学和一流学科建设高校如果工作懈怠,很可能就会退出世界一流大学和一流学科建设名单,面临着如果将来“跌出‘双一流’建设高校名单”就会“无颜见江东父老”的巨大压力。2019年中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高计划”)的实施,在一定程度上加剧了高职院校之间的竞争。各省也纷纷加大对高校的投入,并制定省、直辖市、自治区“双一流”建设高校的名单。各高校为了政绩更突出,纷纷制定五年规划,专科想早日升格为本科,学院想早日改成大学,没有硕士学位授予权的高校想早日获得硕士学位授予权,没有博士学位授予权的高校想早日获得博士学位授予权,非“双一流”建设高校想进入“双一流”建设高校名单。在所有层次的高校都强调发展、竞争,获得更好的成就的背景下,自然会发生学术漂移,也就导致各类高校在职称评审中都强调学历、资历、“帽子”、论文、项目。

(四)追求“公平”导致职称评审指标的量化越来越具体

高校职称评审事关教师的事业发展、薪资待遇、学术发展前景等,对高校教师来说,这是一件事关职业发展的好坏的大事。所以,在每年的高校职称评审结束后,几乎都会有教师抱怨:“我的学术水平比评上的教师高多了,为什么没有评上?”部分教师还找职称评审委员会、校领导申诉,甚至还有部分教师网上发帖,反映该校评职称的不公正。这其实是反映了高校职称评审工作的复杂性——高校教师的工作很难量化,缺乏可比性,例如,一篇权威期刊上发表的论文等于几篇CSSCI来源期刊上发表的论文,一项国家级项目等于几项省部级项目,一本专著等于几篇CSSCI来源期刊上发表的论文等。

一些高校为了追求职称评审的客观性、公正性,减少教师们的申诉,制定一个职称评审量化评审表,详细规定了科研成果的分数,例如,科研项目类(总权值45分,限代表性科研项目5项)主持完成科研项目,国家级:重大项目500分/项、重点项目300分/项、一般项目150分/项、青年项目110分/项、后期资助项目110分/项、西部项目80分/项、理论专项55分/项;国家重点研发计划等项目的子课题130分/项;教育部重大项目350分/项、重点项目200分/项、一般项目100分/项、青年项目75分/项、后期资助项目75分/项、西部项目55分/项、理论专项40分/项、基地专项30分/项;省部级:重大项目25分/项、重点项目20分/项,一般项目15分/项。论文专著知识产权类(总权值40分,限代表性论文专著知识产权12项),论文(第一作者/通讯作者),《中国社会科学》200分/篇,SSCI40分/篇,A类(权威期刊)20分/篇,B类(CSSCI来源期刊)15分/篇,C类(全国中文核心)6分/篇。