文理学科价值之争与三种知识旨趣

作者: 霍少波

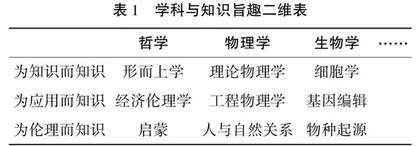

摘 要:文理学科的价值一直是学界和社会争论的焦点。长期以来,人们对学科价值形成了一种共识:理工科作用于物质,促进生产力发展;人文学科则作用于精神,为人生提供价值引领。这种观念在高等教育实践中也造成了广泛的影响。人类历史上对于知识的旨趣,大致形成三种类型:为知识而知识、为应用而知识、为伦理而知识。各类知识旨趣与文理学科不是一一对应的单向度关系,而是包含在各个学科之中,知识旨趣的三种类型与各个学科构成二维关系。基于此,提出对高等教育学科价值与秩序的一种新的理解,认为大学应当形成各美其美、美人之美、美美与共的学科生态。

关键词:学科价值;学科秩序;知识旨趣;学科自觉

2021年3月26日,中国人民银行工作论文《关于我国人口转型的认识和应对之策》提到:“重视理工科教育,东南亚国家掉入中等收入陷阱原因之一是文科生太多。”[1]这样的判断引来一些人的不满,认为仅仅以GDP的增长来衡量文科的价值是对文科的贬低,文科关注的是社会伦理和道德问题。关于文科与理工科价值的讨论迅速成为网络上的一大热点。2020年11月3日,教育部高教司司长吴岩在新文科建设工作会议上作了《积势蓄势谋势 识变应变求变全面推进新文科建设》的主题报告,报告中把新文科与新工科、新医科、新农科的关系,解读为新文科为工、医、农三科提供方向、标准、价值判断和综合素质;而后者为新文科提出新命题、新方法、新技术、新手段。[2]

无论是央行的工作论文还是教育部的新文科部署,都反映了一种对学科价值的认识:理工农医等学科是物质导向的,服务于科技进步与经济建设;文科是精神导向的,服务于方向指引和价值选择。我们不禁要问,关于学科价值的这种认识是怎么来的?这种价值上的分殊是本然如此,还是人为的?人类寻求知识的旨趣有哪些类型?文理科是一种什么关系?本文拟从历史和哲学的角度对这些予以研究和阐述。

一、学科价值之争:百年回荡与历史延续

(一)科玄论战

1923年2月14日,张君劢作了题为《人生观》的演讲,提出“人生观之特点所在,曰主观的,曰直觉的,曰综合的,曰自由意志的,曰单一性的”[3]。而科学则是客观的、以论理学为方法的、分析的、受因果律支配的、起于相同现象的。据此,他对科学主义“科学万能”的思想提出批评,认为科学是关乎物质的,专注于向外探讨;而人生观是关乎精神的,需反求诸己。同年4月15日和22日,地质学家丁文江便在《努力周报》第48、49期发表《玄学与科学——评张君劢的人生观》,文章一开始便把张君劢所说的人生观斥为“玄学”,认为“玄学的鬼附在张君劢身上”。丁文江强调,“今日之最大的需要,是把科学方法应用到人生问题上去”,并指出,“科学不但无所谓内外,而且是教育同修养最好的工具”,由于“了然宇宙生物心理种种的关系,才能够知道生活的乐趣”。[4]同年5月,张君劢便在《晨报副刊》发表连载长文《再论人生观与科学并答丁在君》(丁在君,即丁文江)。文中,他说:“经验之知识为因果的,人生之进化为自由的。超于科学之上,应以形上学统其成。心性之发展,为形上的真理之启示,故当提倡新宋学。”[5]再次强调人生、心性之学与经验科学的分殊。

张君劢和丁文江围绕人生观和科学关系的讨论,引起哲学社会科学界的极大关注,梁启超、胡适、吴秩晖等一系列哲学社会科学甚至包括自然科学的学术名流纷纷参与了这场争论,各自发表了不同的看法。这场争论被梁启超称为“我国未曾有过的论战”[6],即“科玄论战”。时至今日,“科玄论战”对于广大学人来说,与其说是一段历史,倒不如说是一种史话。人们只是知道有这么一次论战,至于它是为何发生的、怎么发生的、讨论了哪些细节这些问题,除了专门的研究者之外,几乎无人过问。把这场论战奉为一种史话,一方面肯定了“科玄论战”在中国思想界的重要地位,另一方面却也使得后人对这一主题的认识模糊化、表面化,类似的情形一再发生,相关的讨论依旧如故。

总之,随着西学东渐的发展,西方科学引入中国,西学与中学、传统与现代之间形成了思想的张力。在中国学术界,普遍有一种认识,即科学与哲学各司其职,科学主物质,而哲学主精神;科学向外,哲学向内;科学讲客观,哲学讲价值。这种科学、哲学两分的认识一直持续到现在,在不同历史时期,有不同的表现形式。

(二)科学主义与人文主义之争

以改革开放为标志,中国在经历了长期的民族独立斗争和各种政治运动之后,重新把“赛先生”请回来。改革领导者试图通过将人的物质生活、生产力发展、科学技术进步置于政治、道德之上,走一条以经济建设为中心、追求“四个现代化”的道路。“生产力是衡量社会进步的唯一标准”“科学技术是第一生产力”等等口号,都表明这条道路具有明显的科学主义特征。这种科学主义特征在主流意识形态之中,被凝固为一种“世俗导向的实用主义”。[7]传统道德的权威性在人们物质欲望的扩张和生产力进步的洪流之下纷纷遭到破除,社会上出现严重的道德危机。

科学主义的特征,同样在高等教育的学科关系上引起反应。自然科学膨胀,他们言而有据,根据实验得出结果让人信服。生物学、心理学开始用物理、化学的内容与方法来解释和研究人与人的思维。大学的人文学科普遍感到危机。人文学科是否还有生存的空间?他们自己也出现了底气不足的倾向,自己能不能站得住脚都成了问题。在科学主义的解释理念下,如何对人的精神自由做辩护?如何相信人是有尊严的、不可被量化的动物?这些问题受到人文学科知识分子的普遍关注。在科学主义和实用理性的共同压力下,人们开启了人文精神寻思路。

一些人把世俗社会的道德危机归因于科学主义的教育。在他们看来,单纯的科学教育一方面不能保证人们将科学技术用于造福人类;另一方面科学教育的片面发展不仅无助于人与自然的冲突、人与人的冲突以及人内心的不平衡等世界性问题的解决,反而在一定程度上使得这些矛盾和冲突更加突出地表现出来。[8]人文教育则是指培养人文精神的教育。它通过把人类积累的智慧精神、心性精粹与阅历经验传授给下一代,以期使人能洞察人生、完善心智、净化灵魂,理解人生的意义与目的,找到正确的生活方式。[9]因此,他们强调科学教育与人文教育是教育中相辅相成、不可分割的两个侧面,只是由于人类知识体系发展的不平衡性(科学产生于近代,而人文知识可以说从人类一开始就出现了),才导致了这两种教育的不平衡发展、割裂以致彼此间的矛盾冲突。[10]无论后期如何强调科学与人文的融合,但在思想认识上,二者首先是有差异的:科学作用于物质,促进生产力发展;人文则作用于精神,使人找到意义与方向。“科玄论战”的一些问题重新复活。

(三)理工高校复建文科

当然,以上仅仅是相关研究者以著述的形式呈现出的对于科学、人文及其二者关系的认识,此外,教育实践中的人也有对这一问题的看法。如果说前者是学术性的,那后者就是民间的。同样是改革开放以后,随着国家政策和多方认识的变化,以清华大学为代表的一些理工类高校开始恢复和建设文科。理工高校复建文科的过程中,不仅要说明复建的缘由,而且要面对理工高校关于文科复建的思想阻力。这其中凝结着“民间”对文理学科价值的认识。

首先,关于复建文科的缘由,当时主要考虑了以下几个方面。其一,提升理工科学生的人文素养,落实素质教育要求,促进学生全面发展。1987年3月,清华大学校长、书记办公会讨论通过的《关于我校文科建设的几个问题》指出:“以工科为主体的高等学校办文科,首先应面向全校本科生和研究所,提高学生的思想、文化、理论素养,以适应社会主义现代化建设事业的需要。”[11]为此,文科院系的一个主要工作就是要面向理工科学生开设各类人文、社会科学选修课和讲座。同样的,上海交通大学增设人文学科的一个重要原因也是要为全校大学生增强人文素质教育创造条件。其二,以建设文科来发挥大学在思想引领、文化创新等方面的功能。1995年,何东昌在清华大学人文学院全院大会上讲话,他说:“清华发展文科很重要,解放以来我们工作的失误主要是社会科学方向的失误造成的。”[12]从反面强调了人文社会科学对把握正确社会发展方向的重要引领作用。此外,理工类高校复建文科也是向国外高水平大学汲取办学经验的结果①,是响应国家社会对文科应用人才需求的结果②。

其次,复建文科有怎样的思想阻力。工业大学发展理科很有优势,速度也很快;但其文科建设则经常步履维艰,其中很重要的原因在于世俗的实用主义观念下,人们在思想上没有形成对文科的重视。清华大学原党委副书记胡显章介绍说,他在参加1996年全国文科大学校长会议时了解到,文科不受重视是一个普遍现象。正如某综合性大学主管文科的副校长所述,文科发展排不上队。有校领导说:“你们文科不就是研究研究《红楼梦》是怎么回事吗?”而当时的清华大学班子里,也出现过“你们文科不就是出几本书吗?搞那么多的系所中心干嘛”的说法。班子里对文科的轻视,导致在全国具有优势的历史学科(有张岱年、何兆武、刘桂生、钱逊等知名教授)申报博士点时被本校学位委员会否定,使得清华的史学博士点的突破推迟了十多年。[13]在以经济建设为中心、以生产力发展为进步标准的社会大背景下,人们相信科学技术是第一生产力这样的命题,但认为文学、历史这样的人文学科对于经济发展无所助益,因此,整体上有一种“文科无用论”的观念。

理工类高校复建文科的过程或成效,不是本文所关心的问题;本文真正在意的是,这一过程中所呈现的实践者对文科的认识。无论对复建文科持支持态度还是反对态度,是重视文科还是轻视文科,总体上对于文科的认识在相当程度上有重合的内容,即认为文科(尤其基础文科)重在发展人文素养,探索人生方向,与经济建设不大相关。这种对文科价值的认识不是独立的,而是以对理科的认识为参照的,二者各司其职:文科讲德性,理工科经济实用。“科玄论战”中形成的科学与哲学二元对立的主题仍然以某种“成对”的形式活跃在人们的脑海。

可以看到,从“科玄论战”到改革开放后科学主义与人文主义之争、理工类高校复建文科,无论学术界还是一线实践者,对于文理学科的价值都在说一种对应关系:理科与物质相关,经济实用,甚至被称作实学;文科与精神相关,探讨价值,经常以“无用之用”聊以自慰。我们不禁要问,这种价值上的分殊是本然如此,还是人为的?人类寻求知识的旨趣有哪些类型?文理科是一种什么关系?

二、知识旨趣:西方类型与中国特色

如今,人们只要提到高等教育,几乎必然想到高深知识。在一些话语里,认识论的高等教育哲学,要远远高于政治论的高等教育哲学。纯粹、圣洁这样的词汇,都是人们对认识论高等教育哲学的赞美。但不可否认的是,政治论的高等教育哲学,即高等教育为民族国家服务、为社会建设服务这项使命,也是以对高深知识的探求为基础的。也就是说,对知识的探索是高等教育的基础性工作。大学的教师虽然都从事着知识探索与传授的工作,但却有不同的知识旨趣。

(一)为知识而知识

因好奇而求知,这种求知态度虽然偶尔会招致一些批评,认为这样的求知者把自己和所谓知识都困在象牙塔里,有些学院派作风;但长久以来它也一直有自己的信徒,不乏一些学者脱离任何外在的目的而在人类知识的边界处上下求索。

关于这种求知态度的论述,由来已久。早在2000多年前,生活于古希腊的亚里士多德就在他的《形而上学》里说:“求知是所有人的本性。对感觉的喜爱就是证明。人们甚至离开实用而喜爱感觉本身,喜爱视觉尤胜于其他。不仅是在实际生活中,就在并不打算做什么的时候,正如人们所说,和其他相比,我们也更愿意观看。这是由于,在一切感觉中它最能使我们认知事物,并揭示各种各样的区别。”[14]在亚里士多德这里,脱离实用而求知是对于人的本性的某种规定性,因此而获得了崇高的地位。在他看来,“在各门科学中,那为着自身、为知识而求取的科学比那为后果而求取的科学,更加是智慧。一个有智慧的人,应该发命令而不被命令,不是这个有智慧的人服从别人,而是智慧低下的人服从于他”。“为知识自身而求取知识的人,以其最大的努力求取最高的科学。这种科学就是最可通晓的科学。”[15]这些论述处处彰显着为知识而知识这种知识旨趣的崇高性。

依着涂尔干的研究,大学的起源正是与人的求知热情关联起来的。大学的形成离不开一个知识中心的形成,即一个知识群体的聚集。而阿伯拉尔凭借其个人的影响力,吸引了欧洲整个思想界的关注,人们从欧洲各地蜂拥而至,到巴黎听他讲学。在涂尔干看来,阿伯拉尔之所以有如此大的影响力和吸引力,是因为他是中世纪时期最全面的一位代表性人物,在他身上流露着中世纪的一切偏好:“精深的辩证法造诣,基于理智的信仰,宗教的狂热和求知的热情都奇怪地融合在一起,这正是这个伟大时代独有的标志。”[16]涂尔干虽然用了大量笔墨来描述阿伯拉尔的个人影响力,但从他的笔下,我们能看到真正把这个知识群体聚集起来的是理智求知的时代精神,而非阿伯拉尔的偶然出现,即便没有阿伯拉尔,也会有另一个“阿伯拉尔”出场。涂尔干说:“我们通常会发现,在所有伟大的历史时期来临时,都会矗立着这样的人,而他们的同时代人从他们身上看到的,则是自身放大了的伟大肖像。”[17]阿伯拉尔正是其时代伟大肖像的化身,不是他表达了时代精神,而是时代精神通过他表达出来。这时代精神中最核心的要素便是人们对理智和求知的热情,它最终引起了巴黎大学的诞生。