马来西亚高等教育在地国际化的实践及启示

作者: 李小红 杨文静 经建坤

摘 要:高等教育在地国际化是后疫情时代学界关注的新问题,也是我国高等教育对外开放的新走向。马来西亚通过健全高等教育质量保障体系,引入世界名校本土办学、与国外名校“课程转移”合作办学,将国外优质高等教育资源本土化,既满足国内学生“本土留学”的需求,又吸引了世界优秀留学生,促进了学生的跨文化交流,高等教育在地国际化特色显著。批判性借鉴其经验,我国应把握全球高等教育格局重构的机遇,把高等教育在地国际化放置于当前我国面临的多重背景中考量,优化关键城市教育国际化服务;增强“本土留学”能力,打造“留学中国”品牌;引进世界一流高等教育资源,完善国际课程质量保障体系,促进中外文化的交流融合;发挥文化引领作用,引领本轮全球高等教育在地国际化进程。

关键词:高等在地国际化;马来西亚;课程转移;中外合作办学;中国模式

一、引言

国际化是高等教育对外开放的鲜明特征,后疫情时代高等教育在地国际化需求升级。[1]未来学生的国际化不再仅仅依靠出国出境,可能是依靠吸引优秀国际人才入境,通过国际生来源的多元,在本土生源与国际生源的交流中实现文化的碰撞、跨文化和国际性教育。要实现在地国际化,高校需要将国际和跨文化维度整合到其所有正式和非正式课程中[2],鼓励学生发展全球思维、跨文化技能和国际理解[3],通过国际理念与跨境文化的学习来提升自身能力[4]。因此,支持高等教育在地国际化的相关政策,须囊括机构策略、国际课程、学生融合等方面的内容[5]。可以说,高等教育在地国际化将是今后学界关注的新课题。

后疫情时代全球高等教育格局有望重组,我国学生流出趋势减缓,而吸引世界优秀学子的可能性变大,一种学生“国内留学”的新模式已经开启。因此,满足学生在地国际化的需求,保障在地国际化的质量,是新时期我国高等教育对外开放的重要任务。教育部等八部门出台《关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》(以下简称《意见》),提出“要主动加强同世界各国的互鉴,形成更全方位、更宽领域、更多层次、更加主动的教育对外开放局面”。在高等教育在地国际化的道路上,我国需要批判性借鉴国际经验,同时体现本土特色。传统以西方高等教育强国为代表的招收跨境流动学生的模式,不太适合当今及未来高等教育在地国际化的趋势。马来西亚在全球高等教育国际化中占有重要地位,通过实施高等教育在地国际化策略,鼓励国内私立院校与欧美名校“课程转移”合作办学、引进全球一流大学马来西亚分校,将国外优质高等教育资源本土化,既满足了本国学生“在地留学”的需求,又吸引了各地的优秀学子赴马留学,在本土生源与国际生源的交流中实现文化的碰撞与融合。如今,马来西亚是全球十大留学生目的国之一[6],其高等教育质量获得了国际认可,被联合国教科文组织评定为全球第九[7]。分析马来西亚高等教育在地国际化的实践,可为学界关注新的国际化模式、开展更具创新性的研究提供新视野,也为我国高等教育在地国际化战略的落实提供启示。

二、马来西亚高等教育在地国际化的政策规制与城市服务

联合国教科文组织曾在亚洲高等教育的报告中强调,马来西亚东西方文化交融、国际学校的性价比高、全英文教学语言和生活质量高。[8]马来西亚利用这一优势,也在政策规制与城市服务等方面为高等教育在地国际化提供保障。

(一)政策引导与立法保障并重,确立高等教育在地国际化重要地位

马来西亚政府认为经济社会的发展、综合国力与国际竞争力的提升都有赖于高等教育,因此政府着力于高等教育的变革及其国际化发展。1991年,马来西亚政府提出了建成全面发达国家的“2020宏愿”,该宏愿针对教育领域特别指出:将马来西亚打造成“亚洲国际教育基地”(The International Education Base of Asia),努力使马来西亚从高等教育输入国转为输出国。2007 年,马来西亚高等教育部颁布《面向2020国家高等教育战略规划》,明确提出打造“区域卓越教育枢纽”,并将提高高等教育的国际化水平作为高等教育改革与发展的七大重点之一。2010年,马来西亚正式将高等教育在地国际化定位为经济转型计划和国际教育枢纽的重要部分。2011年马来西亚教育部发布了《2011 年马来西亚高等教育国际化政策》,从教师国际流动、学生国际流动、课程开发和社会参与等七个方面论述了马来西亚高等教育国际化的国家政策,为马来西亚高等教育的国际化发展提供针对性的政策指导。[9]2018年在“迈向世界”的高等教育国际会议上,马来西亚教育部代表提出,计划在2025年把马来西亚建设成为拥有25万国际学生的区域教育中心。

马来西亚政府还通过立法来确立马来西亚高等教育国际化的重要地位。上个世纪90年代马来西亚通过颁布《1996年教育法》(修订案)、《1996年大学和学院法》(修订案)、《1996年私立高等教育机构法》、《1996年国家认证委员会法》和《1996 年国家高等教育委员会法》,从高校办学、管理、质量等多方面奠定了马来西亚高等教育国际化的合法地位。《1996年私立高等教育机构法》对私立高校的成立、注册、管理、课程设置、学位授予做出了详尽的规定,并鼓励私立高校引进国际优质高等教育资源、促成国际项目合作、开发国际课程、吸引国际留学生。①

(二)建立与健全质量保障体系,保证高等教育在地国际化质量

教育质量是高等教育持续国际化发展的根本保障,马来西亚主要从三个方面构建完善的高等教育质保体系。

一是建立专门机构来保障高等教育的高质发展。马来西亚政府的高等教育质量保障机构是马来西亚学术资格认证署(Malaysian Qualifications Agency,MQA),MQA负责对全国的公立和私立高等教育质量进行全面保障。政府规定,马来西亚所有高等院校开设的课程需经教育部及MQA的双重核准来保证课程质量,这一举措也成为该国高等教育在地国际化教学质量的立足之本。[10]2010年,马来西亚高等教育部开发出私立学院素质评估系统(My Quest),评估涉及学生质量、教学计划、毕业生情况和其他资源管理几方面。当前,该系统也是高等教育部致力于提升全马高等教育水平关键业绩的重要标准。健全的质量监督机制和科学的评估系统保证了与国外教育合作项目的质量,更多的国外名校也愿意将课程设置在马来西亚各私立学院,并且长远发展。

二是通过立法来制裁违反高等教育质量保障的行为。马来西亚颁布了一系列法律法规对高校资格认证、课程审核、教师素质、文凭授予等各方面均做出具体规定,并对违反规定者实施严厉的法律制裁。如《1996年私立高等教育机构法》规定:在马来西亚成立私立高校、国外大学分校均需得到高等教育部长的审批或邀请;私立高校以及其与合作院校开设的课程及其培训项目均需部长批准,违反上述规定者均属犯罪,经定罪后均处以不超过200,000令吉(约33万人民币)的罚款,或监禁不超过两年,或两项并罚。这些规定在一定程度上防止了高校弄虚作假,为保障高等教育质量奠定了法律基础。[11]

三是高校质量保障措施落地化。马来西亚公私立高校都视质量为生存之基,它们都在外部质量保障的框架下建立符合自身发展的内部质量保障规章制度,并在内部设置专门的质保机构来监控本校教育质量和接受外部质量检查。以马来西亚大学为例,其在学校内部设立了质量认证处,设计了一个基于国家、国际标准并具有自身独特质量标准的质量保障框架,其认证过程涵盖学校的所有部分,包括教与学、人力资源的研究与支持服务、基础设施和资产、财务、金融、商业化、学生事务、图书馆功能以及运动文化服务等方面。2007年,其质量保障体制获得了MQA授予的自主认证资格,并通过采取审慎的步骤以不断提高学生的学习经验。

高等教质量保障体系为马来西亚与国外名校合作办学质量,实施在地国际化方案“托底”,通过合作办学获得的学位能得到英国、美国、澳大利亚、加拿大和新西兰的许多世界知名大学的认可。

(三)提升国内城市的国际化水平,为国际国内学生融合做服务

一个城市的高等教育国际化发展水平与所在国或所在地区整体发展状况直接关联。马来西亚首都吉隆坡集“花园城市”“购物天堂”“旅游胜地”“世界博物馆”等美誉于一身,汇东方文明与西方色彩等多元文化于一体,拥有全球第九好的机场,学生们很容易去附近的泰国、新加坡、印度尼西亚和菲律宾,甚至去更远的中国、日本和澳大利亚旅游。众多低成本航空公司也为学生提供经济实惠的旅行。马来西亚政府欢迎和鼓励外国投资,越来越多的世界500强国际化企业如华为等在此入驻,因而马来西亚对人才的需求大幅度上升。吉隆坡在2019年进入亚洲最宜居城市十强,在2023QS全球最佳留学城市榜单中排名28位,高于当期我国大陆的最好城市北京(32位)和上海(33位)。[12]这对于一个人口只有4000万的国家而言难能可贵。

三、马来西亚高等教育在地国际化的国际课程与机构建设

马来西亚高等教育在地国际化的办学范式,主要是“课程转移”项目和海外名校“本土办学”,最终实现课程的国际化和机构建设的国际化。

(一)“课程转移”,方便学生“在地留学”

马来西亚建设区域国际教育枢纽的主要途径是与英、美、澳、新西兰等国的著名高校进行“课程转移”合作办学,“课程转移”大致上可分为:双联课程、学分转移课程和远程教育课程三大类。

1.双联课程

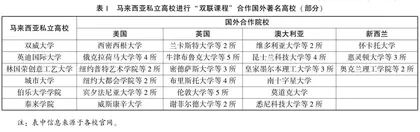

双联课程(Twinning Program)是指马来西亚私立高校联合国外著名高校在本校实行的“1+2”“2+1”“3+0”“4+0”的合作办学模式。马来西亚私立高校与外国合作高校签署协议,学生先在马来西亚学习1年或者2年,剩余年限到国外合作高校学习,毕业后被授予国外高校的学位证书。20世纪80年代中期以来,马来西亚城市大学(City University Malaysia)就致力于与澳大利亚、英国、美国等国家的著名大学实施“1+2”“2+1”双联课程。后来,其他如伯乐学院、英迪国际大学学院等私立高校纷纷与英、澳等发达国家的高校开始实施双联课程合作办学模式。从1998年开始,政府为应对经融危机造成的重创及减少外汇流出,推出“3+0”及“4+0”模式。至今,马来西亚与美、英、澳、新等著名高校合作开办双联课程,数量众多(见表1)。

通过与国外著名高校合办“双联课程”,马来学子在国内可获得由外国高校颁发的学位证书,马来西亚本土大学的国际竞争力也明显增强。成立于1986年的马来西亚双威大学(Sunway University)便是以双联课程为开始与西方高等教育机构合作,经过30多年的发展,在马来西亚高等教育评级制度(SETARA)中获得“五星最优秀教学奖”、在QS世界大学排行榜的教学、就业和设施类别都取得“五星”。在双威大学所拥有的双联课程项目中,最著名的是与英国兰卡斯特大学(Lancaster University)、澳大利亚维多利亚大学(Victoria University)创办的。

2.学分转移课程

为了使学生具有更多选择权,马来西亚的私立高等院校一般会与一所或多所国外著名大学签订学分转移课程协议,允许学生在马来西亚本土院校学习该协议中的部分课程,向与其所在院校签订协议的国外大学申请入学资格。国外大学对申请者的成绩考评合格并完成学分互认后,申请者就可以在国外大学就读,继续完成协议规定的剩余学分课程,并获得国外大学颁发的学历文凭和学位证书。

学分转移课程在马来西亚最早出现在20世纪80年代。开设学分转移课程的院校中最成功的当属是西亚英迪国际大学(INTI International University),其设立了专门的服务中心来帮助学生获得国外大学的名额,严格把控学分转移课程的教学质量,使在该院校获得的学分能够得到国外大学的认可。2011年MQA首次执行学分转移政策,政策包含学习成果认定、专业学术水平技能评估及学生信用评级等。目前,英迪国际大学已经与英国、美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、瑞士、荷兰等国家的知名大学和学院建立了学分转移互认的协议合作关系。同时,英迪国际大学依靠其卓越的学分转移课程吸引了大批留学生,该校所有在校生中的1/4 的学生来自新加坡、中国、日本、韩国等40多个国家,使得英迪校园具有浓厚的国际化学习氛围。英迪大学为本地学生与国际学生跨文化交流提供平台,形成良性的教育生态循环。[13]