沉浸式阅读教学探究

作者: 胡正华

【摘要】《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出,在各个学段教学中构建学习任务群。这意味着语文学习要从内容取向向任务取向、素养取向转变。文章以统编版小学语文六年级上册第二单元为例,探讨了小学语文沉浸式阅读教学的整体思路,并提出了学习任务群视域下小学语文沉浸式阅读教学的策略,以期为小学语文教师优化沉浸式阅读教学模式提供参考思路。

【关键词】小学语文;任务群;沉浸式阅读;教学策略

【中图分类号】G623.23【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2024)03—0084—05

学习任务群指的是一种以学生学科素养的全面发展为目标、以任务为学习支架、以特定的学科要素为主题而设计的课程教学活动。沉浸式阅读法旨在用更有新意的方式诱导感官体验,使学生沉浸于真实的语境中,逐步习得分析、比较、推断等逻辑思维方法,从而提升其语文核心素养。在统编版小学语文六年级上册第二单元中,主要包括革命文化传统、民族精神两大领域的题材,教师应充分利用这些题材,设立学习任务群,有效引导学生全身心地投入文本阅读中,以任务和问题为线索洞悉作者的创作意图、体悟文章的中心思想,深刻感受和理解文本所展现的世界。

一、学习任务群视域下沉浸式阅读教学的整体思路

和普通阅读相比,沉浸式阅读具有一系列的特征,如阅读材料多、阅读时间长、阅读范围广、思考更深入等。因此,在开展沉浸式阅读教学时,教师应以教学内容为载体、以任务为学习支架,遵循如下教学思路来开展沉浸式阅读教学。

(一)由课内到课外

在学习任务群视域下,沉浸式阅读教学应该根据教材和学生的实际情况来设计,以任务为导向,在课堂上引导学生运用适当的阅读方法。教师应注重构建主题相关的知识体系来建立单元内知识要素之间的有机联系,并从阅读主题出发,借助于课外阅读资源对单元人文主题和语文要素的指导和练习,进而培养学生的文体意识、阅读理解能力和知识迁移能力[1]。

(二)由共性到个性

沉浸式阅读教学的重点在于教授学生一些可迁移的阅读学习策略。这些阅读学习策略可发挥“学习支架”的作用,不仅能够引导学生的思维从低阶向高阶发展,还能促进学生快速地把握文本的主题。了解主题的共性特征是个性化解读的前提条件,因此在开展沉浸式阅读教学之前,教师应先从文本中提炼出阅读主题的共同特征,以此来设计若干子任务。

(三)由阅读到生活

为了拓宽学生个性化的学习空间,培养他们终身阅读的意识,沉浸式阅读要求教师树立“大语文”观。在设计沉浸式阅读任务中适度地融入学校、家庭、社会等领域的阅读资源,让学校、家庭、社会成为小学生语文学习的“第二课堂”;同时,也要为学生提供用阅读经验解决生活问题的舞台,从而获得更丰富的生活阅历。

二、任务群视域下沉浸式阅读教学策略

(一)厘清目标,整合阅读资源

新课标改变了教学目标的设立方式,推动了教学目标从“内容本位”向“素养本位”过渡。教师需要借助一定的阅读资源来挖掘教学内容所指向的文化自信、审美创造等核心素养。因此只有厘清目标,才能够培养出知识底蕴深厚、能力出众且具备良好人文素养的学生。

1.厘清目标。在沉浸式阅读教学中,教师应坚守文本思想内容和语言表达形式的统一性。对于革命传统类文本的教学,既要关注文本中所蕴含的家国情怀、民族文化和革命思想,又要将教学内容与语文教学的基本要素相结合,使学生在掌握与革命传统文本相关的语言文字知识、技能的同时,引发他们对于民族历史文化和革命精神的感知和思考。从这一理念出发,在小学六年级上册第二单元的沉浸式教学时,教师不仅要落实“重温革命岁月,把历史的声音留在心里”这一人文主题,还要落实“了解作者是如何点面结合写场面”以及“学会场面描写并会用这种写法记录一次活动”的语文要素。基于此,可确立本次教学活动的目标:一是回顾以前老师讲过的阅读方式,尝试将这些方式应用于阅读实践中,跟同学分享自己的阅读心得;二是根据革命传统类文本的特点收集、整理相关资料,形成素材库。本次活动的核心目标为:在课文中重温革命岁月,感受革命先辈们伟大的革命精神。

2.深度整合课程资源。基于新课标理念,教材的编写要体现课程整合的理念。小学六年级上册第二单元中,一共安排《七律·长征》《狼牙山五壮士》《开国大典》等五篇课文。尽管课文所介绍的人物、事件都不同,但是都起到了一个相同的作用,即能够让学生重温革命岁月,感受革命先辈伟大的革命精神。教师不妨以这五篇课文为核心篇目,采用“一篇带多篇”“多篇整合”或“相互借力”等方式推进沉浸式阅读教学。例如,先以《七律·长征》为核心篇目,围绕“感受革命先辈们伟大的革命精神”这一核心目标,紧扣“寻找毛主席领导中国革命的一些代表性的事件”这一任务展开阅读,感受毛主席那种不畏艰苦、勇往直前的革命乐观主义精神;随后,以《狼牙山五壮士》《我的战友邱少云》为核心篇目,围绕“重温革命岁月,感受革命先辈舍己为人的崇高品质”这一核心目标,紧扣“寻找革命先辈舍己为人的故事”作为活动任务,对其展开阅读,感受革命先辈为了保护人民群众利益不怕困难、不畏流血牺牲的崇高品质;最后,将这些课文合理重组,把体现革命先辈大无畏革命精神的事例集中解读,实现课程资源的深度融合。

教师在设计沉浸式阅读教学的时候,不仅要注重整合课程资源,还要依据单元课文之间的内在联系,巧妙地整合语文要素,构建起一个针对革命文化沉浸式阅读的系统化学习环境。与此同时,为了引导学生深入学习语言文字、感受文学形象的魅力并训练思维方式,教师还要在整合听、说、读、写等学习方式以及整合多样化的学习结果方面下功夫。

(二)任务驱动,体验沉浸式学习

“学习任务群”的目标是在学习任务的引导下,让学生在真实情境中合作学习和探索学习,从而构建他们自己的知识结构[2]。然而,由于中国革命历程中的真实事件和历史案例与现代学生的时代距离较远,将其作为一种沉浸式阅读教学资源会导致学生难以理解和领会文本内容,更别提与作者产生思想和情感上的共鸣了。那么,如何拉近学生与经典革命文化教育资源的距离,如何将伟大的革命精神发扬与传承下去?构建学习任务群应该是一种不错的选择。当学生置身于真实的学习情境中且慢慢地尝试去完成一些具有挑战性的学习任务,定会取得事半功倍的教学效果。

2022版新课标将义务教育语文课程按照内容整合程度划分为基础型、发展型、拓展型这三个层面的六大学习任务群。随着学段的提升,学习复杂性会逐渐增加,因此教师在基于任务群开展沉浸式阅读教学设计的过程中应根据学段特点,设计符合学生特点的学习任务。从内容和目标来看,小学六年级上册第二单元属于发展型的“文学阅读与创意表达”任务群。首先,可以创设“探究镜头的语言‘我是摄影师’”这一任务情境,让本次综合性学习活动共同指向“学习点面结合的场面描写”这一学习任务。把课文当作完成本次学习任务的素材库以及信息源,用一个又一个的子任务驱动学生自主阅读并研究课文。

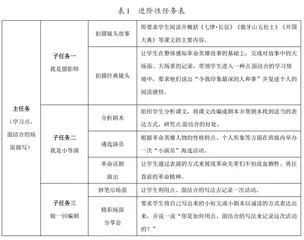

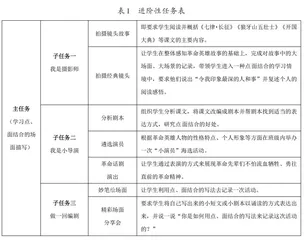

任务的提出要有进阶性,将难度控制在不同学习水平的学生“只需要跳一跳就能摘到果子”的状态。比如,在“学习点面结合的场面描写”大任务下可设计三个子任务:“我是摄影师”“我是小导演”“做一回编剧”,这三个子任务的难度是层层递进的(如表1所示)。“我是摄影师”这一学习任务群可分为两个子任务,一个子任务是“拍摄镜头的故事”,即要求学生阅读并概括《七律·长征》《狼牙山五壮士》《开国大典》等课文的主要内容;第二个子任务是“拍摄经典的镜头”,让学生在整体感知革命英雄故事的基础上,完成对故事中的大场面、大场景的记录和处理,带领学生进入一种点面结合的学习情境中,要求他们说出“令我印象最深的人和事”并复述个人的阅读感悟。“我是小导演”这一学习任务群可分为三个子任务,一个是“分析剧本”,即组织学生分析课文,将课文改编成剧本并找到剧本适当的表达方式,研究点面结合的好处;第二个子任务是“遴选演员”,即根据革命英雄人物的性格特点、个人形象等在班级内举办一次演员海选活动;第三个子任务是“革命话剧演出”,让学生以表演的方式来展现革命先辈不怕流血牺牲、勇往直前的革命精神。“做一回编剧”这一学习任务群可分为两个子任务,一个是“妙笔绘场面”,让学生利用点面结合的写法去记录一次活动;另一个子任务应该是“精彩场面分享会”,要求学生将自己写出来的小短文或小剧本以诵读的方式表达出来,并说一说“自己是如何用点面结合的写法来记录这次活动的”。

三个大任务,五篇阅读材料,每个大任务下都有两到三组语言实践活动,这些活动层层递进、丝丝入扣,共同构成了一个较为完整的阅读体系。这样的沉浸式阅读教学设计,既有利于在丰富的教学情境中实现课内与课外、校内与校外巧妙融合,又能循序渐进地提升学生的语言构建能力、思维能力、审美创造能力以及培养其文化自信。

(三)评价生成,反馈任务成效

在任务群视域下的沉浸式阅读教学过程中,教师应明确这一点:不仅“教”要指向学生语文核心素养的系统提升,“评”也要精准化、多元化地体现学生的语文能力和素养[3]。基于新课标理念,教师在沉浸式阅读教学的过程中应遵循“教、学、评一体化”的思路制订教学评价机制。所谓“教、学、评一体化”的革命文化沉浸式阅读教学,指的是围绕“备课、教学、评价一体化”中心任务选择教学内容、组织教学活动以及设置评价标准。

1.关注多元评价。当前,小学语文课程教学评价主要有语言评价、纸笔测验、行为评价等。因此,教师要结合学生的课堂表现、学习方法、思维方式、学习习惯、学习效果等设计多样化的评价方式。例如,“我是摄影师”的评价,可以运用口头语言评价的方式进行。在活动开始之前,教师应制订这样的评价标准:(1)“阅读方法”的应用是否科学合理;(2)“令我印象最深的人和事”是否用词准确、表意清晰、语言流畅;(3)“个人阅读感悟”的表达是否正确、深刻。接下来,师生应围绕以上三点分别对参与课堂发言的学生评价。既可采用学生自评、生生互评、教师点评,也可采用小组方式对学生评价。在此过程中,教师应鼓励学生大胆发言、各抒己见,同时也要尊重每一个学生的个体差异,肯定其在学习过程中所取得的一切进步与成绩。

此外,教师还可以将学习评价单应用于小学语文沉浸式阅读教学评价活动中。根据不同的学习任务、学习活动以及学生的学习方法、思维能力、学习效果设计丰富多样的学习评价单,为学生提供学习方法的指导,从而构建以素养为导向的“教、学、评”良性互动的教学评价体系。

2.重视过程性评价。学习评价是开展任务型学习的重要环节,针对“学习点面结合的场面描写”这一发展性的学习任务群,教师不仅需要关注评价内容的多元性、评价主体的差异性,还要关注过程性评价。在沉浸式阅读教学的过程中,教师唯有将恰到好处的过程性评价贯穿于整个教学过程,才能高效地引领学生沉浸式学习。

首先,课堂评价要合理。六年级学生已经有了一定的知识积累,且多数学生已经具备了一定的信息整合能力、复述能力、阅读理解能力等。在预习环节,教师有必要对学生的这些能力来一次综合训练与检测,可结合教学内容以及学生的阅读能力设置一部分“前测题”,以评价学生对于课程的预习情况。例如,在“我是摄影师”活动开展前,可组织一次有关阅读方法的问卷调查活动。如此,既可评价学生已有的学习能力、学习基础,还可评价每一个学生所用到的阅读方法是否恰当并提出建议,从而提高他们沉浸式学习的有效性。

其次,课中评价要精准。在沉浸式阅读教学的过程中,教师可结合实际情况,在现有的教学评价内容中融入一些阅读知识、进阶思维、达成素养的检测。如,在对学生开展《七律·长征》的沉浸式阅读指导时,不妨设计几道这样的练习题:

①你能用自己的话将红军长征的故事讲给父母或爷爷奶奶听吗?

②“乌蒙磅礴走泥丸”运用了怎样的修辞手法?()

A.比喻B.夸张C.二者都是

③“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”描写了哪两个场面?最能体现红军怎样的崇高品质?

在这些练习题中,第三题指向的是学生感知和把握文章主要内容的能力;第二题检测学生对诗中修辞手法的理解能力;第三题考查学生对本文中心思想以及伟大领袖毛泽东革命情怀的深刻感悟。这样嵌入沉浸式教学中的检测与评价,不仅有利于评价学生已有的学习能力、学习基础,还有利于培养学生的进阶思维。

最后,课尾评价要点拨式评价。为了巩固沉浸式阅读教学成果,将课外阅读向课外延伸,培养学生持续性阅读的习惯,教师应在课堂教学结束之前对学生点拨式评价。例如,在“拍摄镜头的故事”“拍摄经典的镜头”这些子任务结束后,可设计一次“阅读PK赛”评价活动,检测学生是否掌握了搜集整理资料的基本方法以及他们所使用的阅读方法是否恰当。教师可以先设计这样的教学评价:“通过完成这两个学习任务,相信大家已经掌握了一定的阅读方法以及搜集、整理资料的技巧,那么什么样的方法以及哪一种技巧是最有效率的?让我们举办一次小组阅读PK赛来揭晓答案吧!”其次,在小组互评环节,教师要抓住其中的亮点、难点、疑点即时点评,可以是基于正向激励的评价,亦可以是恰当的语言点拨、动作评价等。最后,教师应从多个角度组织学生自评和互评,自评和互评内容也应关注每一个学生在学习过程中付出的努力。

总之,基于学习任务群开展“沉浸式”阅读教学设计,不仅能转变教学思路,让学生从“学习者”转变为“思考者”和“探究者”,还能培养学生养成终身阅读的好习惯。因此,语文教师只有积极地应用沉浸式阅读教学模式,不断创新教学策略,才能让学生循序渐进地感受到学习语文的愉悦感。

参考文献

[1]车福俊,杨光琼.学习任务群在单元教学中的架构——以统编版语文六年级上册第八单元为例[J].小学教学研究,2022(35):89-91.

[2]陈海琴,应海鸥.小学语文阅读教学框架设计的多元建构[J].现代中小学教育,2007(03):33-36.

[3]陆小平.关于小学语文阅读教学的几点思考[J].中国教育学刊,2011(S1):35-37.

编辑:阎韵竹