农村留守幼儿心理健康教育研究

作者: 武芙花【摘要】当前,农村留守幼儿教育特别是心理健康教育是亟需研究和关注的问题。随着社会的发展,幼儿面临着诸多新的心理困境。但是在学术研究中,对农村留守幼儿及相关问题的研究较少而且不太深入。文章通过分析农村留守幼儿教育中普遍存在但最容易被忽视的部分,研究和探索其中的问题所在,提出从家庭教育、学校教育和社会教育这三个维度发力,重视农村留守幼儿心理健康教育的问题。

【关键词】农村;留守幼儿;心理健康教育;家庭教育;学校教育;社会教育

【中图分类号】G610【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)02—0044—05

教育的目的是教会幼儿自由、健康、活泼地成长与发展。幼儿园不仅仅要让他们生活好、学习好,更多的是要让他们在这个大家庭的“爱”中培养学习的兴趣,使其健康而自信地成长。因此,幼儿心理健康教育就显得非常重要。作为幼儿教育工作者,不仅要关注幼儿保教工作中的每日事项,更要从理论和实践上对农村幼儿所面临的深层次或影响其将来生活、学习和发展的一系列心理健康问题作深入研究和讨论,为教学和保育工作从理论上进行引导,同时也为幼儿教育工作者提供明确的引导和反思方向,以利于培养德智体美劳全面发展的时代新人。

一、农村留守幼儿心理健康教育的问题及现状分析

在现实中,农村留守幼儿是普遍存在的现象。在传统中,留守幼儿一般是在出生地留守,而在城镇化进程中,有很大一部分留守幼儿并未留守在出生地,而是由祖辈在县城租住房屋以让孩子享有更优质的教育资源,其父母依然外出务工。此部分幼儿面临了两重的适应问题:一方面要适应与祖辈的生活;另一方面还要适应新的城镇幼儿园和新的同伴,新型“留守幼儿”也就随之产生。但是在学术研究中,对农村留守幼儿及相关问题的研究较少而且不太深入。

一项基于知网数据库的关于农村留守幼儿的研究综述认为,对留守幼儿的研究数量庞大,把留守幼儿作为留守儿童的一部分泛泛谈论,未根据幼儿的特殊性进行有针对性的研究,而且“关于留守幼儿的系统研究较少,相关研究主要集中在留守幼儿监护类型、认知、社会化、问题行为影响因素、问题行为有效教育干预等方面”[1]。这些研究主要集中在留守幼儿监护类型、留守幼儿认识、留守幼儿社会化、留守幼儿问题行为的影响、留守幼儿问题行为有效教育干预等方面。该研究指出,近年来关于留守幼儿的专题研究不足,“无法了解新时代留守幼儿生活学习的真实变化”,特别是实证研究不足,研究视角较窄,缺乏跨学科视角。最为重要的是,留守幼儿研究多局限在教与学问题上。根据研究发现,留守幼儿心理健康的深入研究总结缺乏,这在幼儿园现实的教育教学和家庭教育中更加明显。

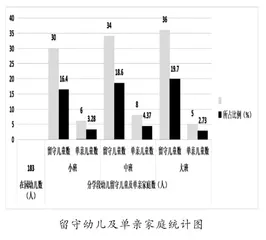

当前,对农村幼儿来说,不管是幼儿园还是家庭,都对其心理健康教育不重视。在农村地区,大量青壮年劳动力外出务工,因此,多数幼儿属留守儿童,调查显示,全国0-16岁农村留守儿童多达900多万,0-5岁幼儿占总数的27%。笔者对所在幼儿园也作了详细的调查,调查显示,目前全园共有183名幼儿,其中留守幼儿100名(小班30名,中班34名,大班36名),占全园幼儿的54.7%;单亲幼儿19名(小班6名,中班8名,大班5名),占全园幼儿的10.38%。

下面是笔者对所在园农村留守幼儿及单亲家庭幼儿分析的情况:

从数据及图表可以看出,园里单亲幼儿、留守幼儿人数多,父母离异与隔代抚养也就成了家庭、幼儿园、社会所面临的问题,孩子们的心理问题也就随之产生。留守幼儿的父母由于常年在外,幼儿园组织的亲子活动、家长会、六一儿童节、毕业典礼等活动他们经常缺席,导致孩子不愿意和同伴活动,情感需求无法得到满足,很容易引起性格内向、孤僻、不合群等问题。还有些留守幼儿由于祖辈过度溺爱,孩子想要的东西父母尽量满足,导致孩子一味地追求物质享受,长期的娇纵使其养成了不良习惯,导致其性格骄横;还有些家长则一直将孩子拴在身边不敢放手,过度限制了孩子的自由,阻碍了孩子各项能力的发展。

父母外出务工,使儿童的第一任老师由爷爷奶奶等其他祖辈代替,他们给孩子灌输的也是祖辈人的学习、劳动、生活等方式和思想。大量研究显示,家庭教育特别是监护人的教养方式对幼儿成长、心理健康和社会性发展具有显著影响。良好的教育方式对于幼儿心理发育和健康成长具有重要的作用和意义。但由于祖辈教育背景、知识背景和生活习惯等各方面的差异,当前,祖辈监护和教养的幼儿面临着生活、学习和心理等各方面的问题。幼儿的心理需求得不到有效满足,甚至在一定程度上受到压抑,这一问题很少有人重视。特别是在当前农村地区,在物质需要满足的背景下,或在物质需要满足的虚假现实的掩盖下,幼儿心理需求不同程度地被掩盖。因此,对农村地区幼儿心理健康教育问题的研究有重要的现实价值。而现实的困扰在于:当前,理论研究对此关注不够,同时祖辈教养方式与幼儿心理健康问题的关系没有得到深入的研究和理论支持,也没有形成具有明确的理论支持的实践模式,更没有受到幼儿教育工作者普遍认可和实践上可以支撑祖辈抚养幼儿及心理健康问题的应对模式。

“当前关于幼儿家庭教育方式的研究,多集中在父母方面,对祖辈家庭教育方式的事实关照还不够,尤其是对留守幼儿祖辈家庭教育方式的了解不足,对祖辈教养方式与留守幼儿心理问题行为之间的关系尚无明确结论。”[2]

而作为幼儿教育重要渠道的幼儿园,由于幼儿教师的理论水平、实践能力以及对幼儿心理学知识方面的欠缺,很少有教师会主动研究当前幼儿的心理问题,对幼儿心理产生的普遍性表征往往以“不听话”“没素质”等贬义话语给压抑或掩盖下来,没去深入探讨幼儿深层次的内心需要和心理问题症状之下的心理需要。教师作为儿童教育的启蒙者和引导者,应对每一个儿童都有深入的了解,应掌握他们每一个人的行为习惯、兴趣爱好,特别是心理健康问题等等,让幼儿在启蒙教育中形成自己的人生观和价值观,培养出健康而全面发展的幼儿。

二、农村留守幼儿的主要心理表现

1.缺乏安全感、自信心,性格内向、心理封闭且具有逃避心理。由于父母长期在外打工,孩子长时间和爷爷奶奶在一起生活,交流上产生了隔阂,生活中多了溺爱,缺少了父母在身边的安全感、自信心理,这直接会影响他们与其他人交往的自信。与父母亲在身边的孩子相比,他们多了性格上的强势与偏激,在和他人交流时显得胆小且内心封闭。亲子关系是家庭教育中影响幼儿性格培养的主要因素之一。留守幼儿由于长期缺少父母的陪伴,觉得自己家境不如人,没有良好的教育环境,情感得不到满足,从而将自己封闭起来,缺乏了安全感,自信心也就得不到增强。与人交流过程中容易出现胆小、不自信、逃避的心理[3]。

留守幼儿在爷爷奶奶的陪伴下生活,生活上的一切都由爷爷奶奶大包大揽,甚至连手工、画画都由爷爷奶奶代做、代画,造成幼儿遇到新事物、新活动时,产生逃避,惧怕陌生人。父母不在身边,孩子接触到的人也很有限,除了邻居家的孩子和幼儿园的小朋友再无他人,致使他们一旦看见陌生的面孔就会产生恐惧心理,同时他们也很在意陌生人对自己的询问与评价。

2.性格孤僻,自卑感较重。根据一些调查报告显示,农村留守幼儿绝大多数都显得性格孤僻且自卑心理十分严重。究其原因,是因为父母和孩子长期分离,从而使家庭教育缺失,亲子互动缺乏,让孩子产生焦虑和孤独感;父母不能及时了解到孩子的需求,孩子很容易形成自卑、孤僻的性格。父母长期外出打工,孩子长期得不到父母的关爱与关心,在他们幼小的心灵上就会产生自己无依靠和没有坚强后盾的想法,与父母在身边的孩子相比,就容易产生自卑的心理状态。这种自卑感一旦形成,就会产生连续性的负面情绪波动,他们越感到自卑,就越不敢向前迈步,性格越偏激,情绪越波动。上课时参与性不高、不积极、不主动,平日里说话声音小,且胆子也比较小,上课注意力不集中,脱离集体活动,对什么事情都不感兴趣。和小朋友之间沟通少,缺少自己的主见;在学习生活中,他们性格懦弱、自卑心理严重,怀疑自己的价值,和小朋友交流起来表现出强势、不合群等情况。

3.孩子逆反心理严重。逆反性是大多数儿童,尤其是留守儿童所具有的共同心理特征。在他们的认知里,父母是自己坚强的靠山,然而平日里的靠山时常不在身边,使得他们缺少安全感,交往很容易产生隔阂,相互之间也就缺少了信任,而这种不信任导致他们产生逆反、孤僻、自卑的心理是十分常见的,当然更严重的会直接影响生活与学习。多数研究发现:父母与孩子依恋关系形成过程中如果出现分离,会使孩子对他人产生不安全感,他们的抑制性控制能力、遵守规则、独立性意志方面都显著低于非留守幼儿,攻击逆反心理也就随之出现。

很多家长认为,幼儿园的孩子是玩的年龄,不要求孩子行为习惯的养成。许多幼儿教师也有这样的心理,认为幼儿还小,需要家长和老师的照顾。因此,容易让幼儿形成以自我为中心的思想,往往不愿意接受家长或教师的批评和要求。

在平日里否定孩子的行动、言语,甚至有些家长在孩子做错事情之后就打骂、训斥,不鼓励。引导他们向正确的方向发展,不正视孩子的心理想法,长此以往,幼儿容易发展成为逆反型人格。调查显示,不少的留守幼儿在班级里表现消极、参加各类活动不积极,且不团结同伴、经常违反纪律,这样的情绪如若长期下去,易导致幼儿心理不健康、情绪波动大、不合群体,严重的会影响以后的学习、成长与发展。

三、农村留守幼儿心理健康教育的途径和重点

1.家庭教育。良好的家庭教育环境对孩子的世界观、人生观、价值观的形成起主导性作用。很多农村留守幼儿家长认为,给孩子生活所需就行,能提供符合家庭条件的物质生活就能满足幼儿的基本需求,满足需求后幼儿就会快乐地完成幼儿园的学习。其实幼儿也有自己的心理需求,需要有自己的思维空间、对美好生活的向往、需要父母的理解等,并不是有丰厚的物质条件,就能满足他们的心理需求。

研究认为,幼儿由于年龄小,对生活充满了期待,并且以自己强大的想象力幻想着美好的未来。但有些父母生活压力大,在教育孩子的过程中会以讲述他们自己遇到的困难暗示孩子学习的重要性。孩子年龄小,父母对子女传输的负面情绪会给其带来极大的负担,也就挫伤了幼儿的自尊心。对于幼儿来说,家庭是发泄情感的最佳场所,在幼儿成长时期,最希望得到的便是父母的关爱、理解和沟通。但父母过分追求物质生活上的给予和大包大揽,导致孩子心理压抑,从而形成较多的依赖感,抗挫折的能力变弱,这一切极大地损伤了幼儿的心理健康。

面对留守幼儿的这些心理问题,父母应让自己的行为习惯对孩子的成长起引导作用,形成潜移默化的榜样效应。留守幼儿的父母可以利用假期将幼儿带到自己身边一起生活,以弥补对他们缺失的陪伴。在与孩子相处的过程中耐心面对他们易出现的错误,耐心培养孩子各种能力的发展,可在工作之余给孩子讲讲故事、谈谈心,增加和孩子之间的沟通了解,为孩子健康心理的形成做铺垫。另外,应当尽量选择本地就业、就近就业,尽力承担自己的教育职责[4]。

家庭作为幼儿健康成长的第一所学校,良好的家庭教育方式、家庭氛围对幼儿的健康成长有着重要的意义。温馨的家庭教育环境是他们自信的源泉,家人之间的相亲相爱会让孩子学会宽容、学会包容、学会爱、学会理解、学会爱自己,也爱别人。优秀的孩子是陪伴出来的,家长应时刻多抽时间陪伴孩子散散步、谈谈心,节假日把孩子带出去适当地运动,掌握了解他们在幼儿园里发生的事情及学习情况,及时掌握孩子的思想动态,帮助他们调整心理、处理所遇到的问题。同时还要多与孩子沟通,倾听他们的心里话,知道他们想要什么、关注什么和需要什么,有针对性地去帮助和关怀,这样才能使他们从幼儿开始就在快乐中成长和学习。

2.学校教育。幼儿期是心理品质发展的关键期,幼儿园作为幼儿启蒙教育的主要场所,要高度重视幼儿心理健康问题。尤其是幼儿教师要对班级里的留守幼儿给予更多的关注,多与幼儿的监护人沟通,利用监护人接送幼儿的时间有计划有目的地进行交流,双方共同努力促进留守幼儿心理健康成长;幼儿教师还应多采用微笑、拥抱等方式与留守幼儿建立平等互信关系,给幼儿提供更多交流与表达的机会,以此来消除祖辈教育中带来的不良影响;更需要教师创造更多与同伴交往的时间和空间,教师作为中间支持力量,可鼓励幼儿间互帮互助、相互邀请、分享玩具、说悄悄话等积极有效的互动[5]。