发展性评价在小学思政教育中的运用

作者: 张占杰【摘要】小学思政教育的评价应采取不同于其他学科教育的方式,应以发展性评价为主,这种评价方式使思政教育实施过程与评价过程一体化,以评价促进学生全面发展,注重学生接受思政教育的过程,注重学生的个体差异,注重思政教育评价主体多元化。学校应以思政教育目标为导向,以发展性评价为机制构建学校思政教育总体框架,以“积分兑换”制形成发展性评价持续改进的循环链条,立足思政课程,结合学科思政实施发展性评价。同时,积极开展思政教育实践活动,在学生与社会、家庭和学校的互动中实施发展性评价。

【关键词】发展性评价;思政教育;小学

【中图分类号】G621【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)03—0015—06

青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”,最需要精心引导和栽培。学校思政教育的主要目的就是落实立德树人根本任务,培养学生正确的世界观、人生观、价值观。小学阶段的思政教育立足于学校思政课,但又不限于思政课,它贯穿于学校的教育教学全过程且具有很强的实践性,所以对学校思政教育的评价不同于语文、数学等学科,应采取发展性评价,使学校思政教育充分发挥育人功能。

一、发展性评价及其特点

发展性评价基于一定的培养目标,并在实施中确立更加明确的阶段性发展目标。其根本目的不是甄别,而是促进学生不断发展,进而达到目标[1]。这种评价方式最早起源于20世纪80年代的英国,应用于高等教育,取得了很好的效果,之后在世界范围内迅速发展,成为潮流。国内积极引进,高鹏怀和马素林提出在思想政治教育领域应用发展性评价,认为发展性评价在评价主体、评价内容、评价目的以及评价者与评价对象的关系等方面实现了根本转变,是改进思想政治理论课教学质量的重要绩效工具[2]。这种评价方式突出评价过程,注重评价的激励作用,强调评价主体的多元化,对学生的发展具有积极的推动作用,适合应用于小学思政教育的评价。

二、传统评价方式在小学思政教育评价中的局限性

传统评价方式以学生考试分数为主要指标,以60分为及格标准,以学期为评价学生的时间单位,注重学生在课堂和校园内的表现,评价主体只有老师和学校,学生被动接受评价,形式主要是终结性评价。这种评价方式在甄别学生成绩方面表现突出,对以考试为主要评价方式的学科具有一定的价值,但在注重学生发展的小学思政教育中有很多局限性。

(一)过程性评价缺失,对学生的发展轨迹判断不够精准

学生的行为有显性和隐性之分,在特定环境下表现出来的某些行为并不一定能反映学生真实的内心想法,具有一定的隐蔽性。比如,在培养学生拾金不昧这一美德时,部分学生为了获得老师的表扬,故意把自己的学习用品交给老师,欺骗老师说是自己捡到的物品。这样的行为不仅不能促进学生思想进步,反倒对学生健康发展有害。

(二)评价主体过于单一,难以调动学生家庭和社会力量参与思政教育

学生的原生家庭和生活的社区对其思想行为具有巨大的影响力,是思政教育的重要参与方。但传统评价方式中,评价主体只有老师和学校,致使学生只注重老师的评价,忽视家庭和社区的评价,家庭教育和学校教育不能形成合力,使得教育效果不够明显,或者没有效果。比如,在爱护环境教育中,学校对学生进行爱护环境的正面引导,学生在校园内不会乱扔垃圾,但在家庭和社区,学生常常忽视周围人乱扔垃圾的行为,甚至自己也经常乱扔垃圾。

三、发展性评价在小学思政教育中的价值

(一)发展性评价注重学生接受思政教育的过程

发展性评价关注被评价者的发展状况,以被评价者在具体评价过程中的表现为关键资料,对这些资料的收集和分析能够反映被评价者发展变化的过程,并以此为基础针对被评价者的优势和不足给予被评价者激励或具体的、有针对性的改进建议。小学思政教育培养学生正确的世界观、人生观、价值观,而人的思想变化过程可以通过人的行为体现出来,以往的终结性评价不能适应思政教育的评价,我们需要对学生在思政教育过程中的行为表现进行分析评价,对符合思政教育目标的行为予以表扬,对不符合的行为进行再教育,让学生经历思政教育的过程,体验思政教育所要传达的思想情感,实现思政教育的教育过程与评价一体化,即在思政教育过程中对学生进行评价,在评价过程中对学生实施思政教育。

(二)发展性评价注重个体差异,促进不同学生提升思想政治素质

学生受家庭、社会和自身认知的影响,在思想政治方面个体差异很大,且持续受到自身成长环境的动态影响,所以在对学生进行思政教育评价时,不宜采用统一标准进行达标式评价。思政教育的评价应在充分尊重学生个体差异的基础上进行,促进每个学生在思想政治方面相对于原有基础向着目标进一步发展,这本质上是一种增值性评价。发展性评价通过在思政教育过程中细致地观察并准确判断每个学生的不同特点及其发展潜力,实施适合学生自身发展的教育,使得每个学生能在自己原有的基础上向着学校思政教育的目标发展。

(三)发展性评价注重评价主体多元化,促进多方广泛参与

发展性评价的评价主体多元化是指在评价过程中,评价者应该是参与评价活动的全体对象的代表,对被评价者进行全方位的评价。学校的思政教育不仅限于学校内,还涉及学生家长、学生所在社区等,如果是校外思政教育主题实践活动,还将涉及其他社会组织。所以对学生思政教育的评价也应该包括学校、家长和其他参与思政教育活动的人,实现社会各界的广泛参与,有效利用各种思政教育的社会资源,提升思政教育的育人效果。在评价主体多元化方面,学生自评和互评起着非常重要的作用。在以往的教育评价中,评价主体主要指老师和学校,学生处于被动地位,是被评价者,而思政教育涉及学生的内在思想方面,其外在的行为表现有时会与其思想不一致,所以学生自评,自己对自己的行为加以反省,是促进其思想认识提高的重要途径。而学生互评可促进学生之间交往,在与同学交往中提高自己的思想认识,从而达到思政教育的目的。

(四)发展性评价注重全面性,促进思政教育全面实施

思政教育是对学生的全面教育,从时间上说,它贯穿学生所有的教育时间,从学生进入学校成为学生开始,就一直在接受思政教育;从空间上说,它发生在课堂内外,也发生在校园内外,所以对思政教育的评价也应是全面的评价。以往在学期末进行的以学生课堂内或者校园内的学习为主要内容的评价方式不适用于思政教育的评价,应采取全面的发展性评价,从时间上突破学期的限制,空间上突破校园的限制,从而推动思政教育的全面实施。

四、发展性评价在小学思政教育中的运用策略

(一)以思政教育目标为导向,以发展性评价为机制构建小学思政教育总体框架

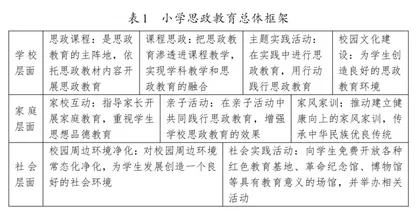

思政教育是一项系统性工程,涉及学校教育的各个组成部分,其中既有思政课程对学生进行的思政教育,也有学校少先队组织对学生进行的思政教育,还包括校内外实践活动等。为避免学校各个思政教育单元各自为政,使学校思政教育碎片化,学校应以思政教育目标为导向,构建包含学校各个教育单元在内的思政教育总体框架。此框架在教育主体上应包含学校、家庭和社会三个层面,教育内容应包含思政教育的所有方面(如表1)。为使所有思政教育活动形成合力,使学生在接受各种类型的思政教育时感受到这是指向同一个目标的教育,应以发展性评价为机制贯穿整个思政教育。基于学校思政教育总体框架的要求,安排学校各教育单元开展相关思政教育活动,实现统一目标、统一安排、统一评价。

(二)以“积分兑换”制形成发展性评价持续改进循环链条

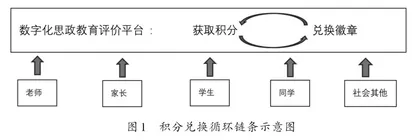

学校开展的思政教育形式多样,内容丰富,持续时间长,对参与其中的学生进行发展性评价,需要关注到学生的个体差异,及时发现学生的进步并给予激励,对于学生的不足提供有针对性的指导和帮助,并在后续思政教育活动中持续关注学生的发展变化,在此过程中形成学生不断发展的循环链条(如图1所示)。

1.建立数字化思政教育评价平台。学校可基于现代信息技术建立数字化思政教育评价平台,给每个学生建立数字档案,此档案伴随学生直至毕业。

基于信息技术建立的数字化“积分兑换”制能在发展性评价中起到“链条”的作用。为实现评价的实效性,思政教育评价平台结合现代信息技术,实现服务器、台式机和手机之间的信息交换,使学生数字档案的多平台统一,使得老师、家长和社会参与方都可以很方便地利用手机登录思政教育平台,对学生即时评价。

2.学生获取积分。对于积分的获取,学生在接受学校思政教育、参与思政教育实践活动时,教师都会在数字档案中对每个学生的表现作详细记录,同时允许其他思政教育参与方在数字档案中对学生作出评价,并获得一定的积分授予权限,其中包括学生自己。

教师可根据学生年龄特点给每个学生在系统内进行自评和互评的权限及积分法授予权限,但不能超越自身权限给予积分。比如,学生积极参与了学校庆祝建党100周年手抄报比赛,老师可在评价平台内给学生一定积分,并记录学生的参与情况,如果学生在此比赛中获得了良好的名次,就可以获得额外加分。再比如,某个学生认为自己今天表现很好,就可以在评价平台上给自己1积分,并写明自己表现好的具体情况,自己给自己积分的次数需要限制,避免学生滥用这一权限。

3.积分兑换。等到积分达到一定额度就可以兑换一枚奖励徽章,以此激励该学生取得更进一步的发展。在对一定时间段内积分相对比较低的学生,教师要及时分析学生的情况,提供有针对性的帮助和指导,使其能克服自身不足,取得进步。比如学生积分达到100分,就可以兑换一枚“小标兵”奖励徽章,并在周一全校的升国旗仪式后举行奖励徽章授予仪式,以此增强学生的荣誉感,为其他学生树立榜样。

4.促进学生持续发展。该积分还可以在班级层面和年级层面时时汇总,实现对班级和年级整体的思政教育进行评价,以此促进班级和年级整体的发展。借助“积分兑换”制促进学生在思政方面不断进步,最终实现学校思政教育的目标。比如学校在评比优秀班级时,就可以参考评价平台系统内某个班级所有学生积分的总和。

(三)立足思政课程,实施发展性评价

思政课程是学校专门对学生进行思想教育的课程,是思政教育的主阵地。道德与法治课程是小学阶段的思政课,该课程旨在提升学生的思想政治素质、道德修养、法治素养和人格素养,为培养有理想、有本领、有担当的时代新人打下坚实的思想基础;在建构道德与法治知识结构的同时,注重学生思想情感的体验,重视对良好行为的践行。教师若能在课程教学中进行发展性评价,关注学生在学习过程中的表现,大力开展学生自评和互评,在发展性评价过程中发挥评价的激励作用和改进功能,就能实现课程的育人目标。比如在教学《健康看电视》这一课时,学生根据老师对健康看电视行为的讲解,可判断自己平时看电视的习惯是否健康,并评价看电视的行为,明确自己在看电视时哪些行为不够健康,需要怎样改进,并在今后坚持用健康的方式看电视。

(四)结合课程思政实施发展性评价

中小学开展的每一门学科不仅传授知识和训练技能,同时还具有思政功能,对学生进行思想教育,培养学生正确的价值观。但在以往的课程评价中,只注重考查学生对知识的理解与技能的掌握情况,对课程的思政功能考查很少。这既是各科教师对课程思政功能的忽视,也是因为传统以考试为中心的终结性评价方式不适合对思政教育进行评价。

教师应着眼于学生的实际表现,以发展性评价方式评价学生,促进学生成长。教师对学生学科知识与技能进行评价的同时,应对学生的行为表现从思政方面进行评价,结合“积分兑换”机制对表现好的学生及时给予积分奖励,鼓励他们继续向好的方面发展。比如语文老师在作文教学评价时,对学生的作文不仅从语言文字、篇章结构方面评价,还需要对文章所表达的思想情感评价,特别是对一些表达正确价值观的优秀作文可在全班朗读,为其他同学树立学习的榜样。之后,可在语文老师的权限范围内,在学生思政教育平台档案中对该名学生进行记录并给予相应积分,以此鼓励学生继续努力。