民族地区中小学教师队伍专业化建设

作者: 祁光晓【摘要】兴国必先强师,建设高素质专业化教师队伍,是建设教育强国的战略基石。文章以甘肃省临夏市为例,从临夏市中小学专任教师学历结构、职称结构、年龄结构及骨干教师、“三名人才”数量等四个维度阐述了中小学教师队伍建设的现状,剖析了临夏市中小学教师队伍建设中存在的六个问题,提出了中小学高素质专业化教师队伍建设的五项策略:一是大力加强师德师风建设;二是多渠道持续充实教师队伍;三是统筹调配县域教师资源;四是不断提高教师地位待遇;五是切实加强教师培训工作。

【关键词】民族地区;中小学教师;队伍建设;现状;问题

【中图分类号】G635.1【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)03—0055—06

教育大计,教师为本。近年来,临夏市委、市政府在优先发展教育的过程中,始终将基础教育作为教育工作的重中之重,始终把中小学教师队伍建设摆在突出位置。全市中小学教师队伍数量不断增长,教师队伍学历结构和年龄结构持续优化,教师实施素质教育和新课程改革的能力明显提高,教师队伍活力日益增强,但也存在着很多不容忽视的问题,需要我们深入研究探讨。下面,笔者结合工作实践就民族地区中小学高素质专业化教师队伍建设谈几点自己的看法。

一、中小学教师队伍建设的现状

依据2022年临夏市教育系统事业年报,临夏市中小学专任教师有2869人(其中小学专任教师1680人,初中专任教师1124人,高中专任教师65人),在校学生48321人(其中小学生34332人,初中生13212人,高中生777人),小学、初中、高中生师比分别为20.4:1、11.8:1、12.0:1,基本满足了教育教学工作的开展。

(一)临夏市中小学专任教师学历结构

2022年临夏市中小学专任教师学历结构(见表1),本科学历教师在小学、初中、高中占比最高;研究生学历教师占比分别为小学0.36%、初中6.85%、高中35.38%;各学校学历达标率均为100%。

(二)临夏市中小学专任教师职称结构

2022年临夏市中小学专任教师职称结构(见表2),高级职称教师占比分别为小学7.44%、初中13.88%、高中6.15%;中级职称教师占比分别为小学22.98%、初中31.14%、高中24.62%;初级职称教师占比分别为小学50.89%、初中42.88%、高中49.23%;小学、初中、高中初级职称专任教师占比最高。

(三)临夏市中小学专任教师年龄结构

2022年临夏市中小学专任教师年龄结构(见表3),小学30岁以下的教师占比最高,初中和高中30~39岁的教师占比最高,老中青教师占比合理,教师队伍的新生力量充足,中青年教师正成为全市教师队伍的主力军。

(四)临夏市中小学骨干教师、“三名人才”数量

2022年,临夏市有省州级学科带头人、骨干教师、青年教学能手334人,州市级“三名人才”(名校长、名班主任、名师)17人。省州级学科带头人、骨干教师、青年教学能手、“三名人才”数量占全市专任教师总数的12.2%,为建设临夏市中小学高素质专业化教师队伍奠定了人才基础。

二、中小学教师队伍建设中存在的问题

(一)中小学教师仍然紧缺

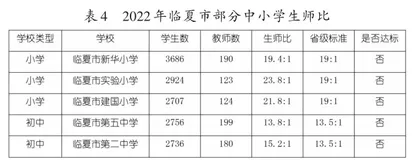

近年来,临夏市通过事业单位招聘、特岗计划、三支一扶、人才引进等多种途径充实了教师队伍,但是中小学教师仍然紧缺。如,临夏市规模较大的新华小学、实验小学、建国小学、第五中学、第二中学,2022年生师比仍然达不到2018年甘肃省制定的中小学教职工编制标准(见表4)。

(二)教师队伍学科结构失衡

临夏市各学校均存在部分学科因专业教师不足而由非专业教师任课的现象。从整体来看,语文、数学专业教师过剩,劳动、心理健康、体育与健康等专业教师普遍紧缺,这些课程大多由过剩的非专业教师担任,而且这些课程经常被其他科目占用,严重制约了五育并举教育体系的构建。

(三)教师资源没有统筹调配

2012~2022年,临夏市中小学轮岗交流校长、教师1769人次,其中城市学校向乡村学校交流教师442人次,轮岗交流为优化全市师资配置发挥了一定作用,但是也存在流于形式,轮岗交流教师素质不强的问题,究其原因在于轮岗交流的教师人选不是由市级教育部门来统筹调配,而是由学校确定后上报至市级教育部门,轮岗交流的大多数教师并不是真正的优秀教师,这种形式的轮岗交流难以将真正优秀的城市学校教师交流至乡村学校,而乡村学校的优秀教师也很难有机会到城市学校去交流和学习。

(四)乡村学校难以留住优秀教师

由于乡村学校地处偏远、交通不便、条件艰苦,难以吸引优秀教师扎根乡村学校任教,许多成长起来的优秀乡村教师逐年流向交通便利、条件优越的城市学校,这种不合理的单向流动使得原本薄弱的乡村学校教师队伍雪上加霜,导致乡村学校缺乏稳定的优秀教师、骨干教师的带动、引领和辐射。

(五)教师地位和待遇总体偏低

近年来,各级政府、教育部门一直在努力改进教师的工资待遇,颁布了一系列关于教师工资的政策文件,但在落实政策的过程中存在一些问题,教师工资水平总体中等偏下,职业吸引力不强,从事教师职业的毕业生在减少,在职教师职业倦怠明显。这些与义务教育财政保障机制、不同层级政府间的事权和支出责任划分、教师人事制度等关系密切[1]。

(六)教师队伍整体素质有待提高

首先,临夏市许多中小学教师培训机会很少,大多数学校每年投入的教师培训经费没有达到公用经费的5%,各级教育部门开展培训的内容和形式也比较单一,针对性不强、实效性不高,教师的学识难以有效提升,观念难以有效更新,技能难以与时俱进,专业发展受到限制,素质亟待提高;其次,部分青年教师因种种原因多年未能取得职称,工作积极性不高,整个教师队伍缺乏活力,教师队伍整体素质与省内外教育发达地区相比差距较大。

三、中小学高素质专业化教师队伍建设的策略

(一)大力加强师德师风建设

1.开展“师德师风建设”活动,加强师德师风教育。教育部门每年要围绕一个主题集中开展“师德师风建设”活动,着力解决教师队伍中群众反映强烈的师德师风问题,不断增强教师教书育人的责任感和使命感,引导广大中小学教师严格遵守职业道德规范,积极践行高尚师德。各中小学要以“师德师风建设”活动为载体,深化活动主题,丰富活动内容,创新活动形式,促进师德师风建设各项措施落实,加强师德师风教育。

2.树立先进教师典型,引领师德建设风尚。党委、政府、教育部门及中小学要加大对师德模范的评选力度,定期开展师德模范评选活动,积极挖掘身边先进教师在平凡工作中的不平凡精神,评选出各层级的师德模范。通过举办师德模范报告会、微信公众号、融媒体平台大力宣传师德模范典型事迹,在全市弘扬尊师重教的良好风尚,营造关心教育、关心教师的良好氛围,激励广大教师静下心来教书,潜下心来育人。

3.建立师德考评体系,规范教师从教行为。省级教育部门要出台《中小学教师职业道德考核办法》,明确师德规范要求,建立师德年度考评机制,明确规定教师“应该做什么,不应该做什么”,将师德建设作为学校办学水平的重要指标,把师德考核作为教师年度工作考核评职晋级、评优选先的重要依据。中小学要通过师德评议、设立举报电话等形式,认真解决群众反映强烈的突出问题,引导教师自觉规范从教行为,积极践行高尚师德。

(二)多渠道持续充实教师队伍

2022年,临夏市中小学专任教师达2869人,基本保证了全市教育教学工作的开展,但是许多学校教师依然紧缺,非专业教师任课现象依然突出。2018年,甘肃省编办会同省教育厅、省财政厅印发了《关于统一城乡中小学教职工编制标准重新核定全省中小学教职工编制的通知》,统一了县镇、农村、城市中小学教职工编制标准,即高中生师比为12.5∶1、初中为13.5∶1、小学为19∶1。对此,市级编制部门、教育及财政部门要严格按照省级编制标准配置中小学教职工数量,及时补充各中小学紧缺学科教师。此外,在配备农村寄宿制学校教师数量时,不仅要按照省级中小学教职工编制标准,配足配齐各学科专任教师,还要配备宿舍管理老师、校医、餐饮等工作人员。要继续通过实施事业单位招聘、特岗计划、三支一扶、人才引进等多种渠道择优充实中小学教师队伍,缓解专任教师紧缺状况,优化教师队伍学科结构,提升教师队伍学历,促进基层学校开足开齐开好规定课程,构建五育并举教育体系。

(三)统筹调配县域教师资源

建立完善的县域师资配置机制,消除城乡、校际教师流动的壁垒,建立校际中小学教师双向流动的渠道,为教师的有序流动提供条件。县级教育部门要加强县域教师资源的合理配置与统筹管理;严格按照相关规章条例,为中小学保质保量地配齐教师,在核定教师编制时要考虑到当前农村学校的特殊情况,进一步加大向农村学校倾斜的力度,优先满足农村学校、小规模学校、教学点和薄弱学校的需求;弱化重点学校教师资源优先配置政策,配置顺序可采用逆向顺序,优先满足薄弱学校的师资建设要求,保证教育事业有序持续稳定发展。

推进校长、教师轮岗交流,是打破校际藩篱,促进义务教育优质均衡发展的突破口,有利于优化全市中小学师资配置。若要避免轮岗交流成为一种形式,就要由教育部门统一调配教师资源,落实“县管校聘”教师管理体制,形成教师轮岗交流长效机制,强化激励机制,坚持以人为本,解决好教师的后顾之忧[2],对教师轮岗交流的工作表现作为绩效工资分配、职务晋升、培养培训、表彰奖励的重要依据,解决教师交流轮岗中岗位聘任、工资待遇和生活配套等问题,鼓励教师积极参与交流,维护教师队伍稳定。

(四)不断提高教师地位待遇

1.完善教师的工资制度。教师工资不仅影响教师招聘,也影响着教师的流失率。伴随着国家社会经济和教育的发展,总体上来看,义务教育教师总体工资水平在大幅提升,在结构上改变了那种单一工资制干好干坏一个样的局面,但是从实施层面和整个机制的保障上来看,还存在一些问题,有待进一步改进和完善。为此,必须要完善教师工资制度,完善工资增长机制,保障和提高教师工资水平;建立“以省为主”的义务教育学校教师绩效工资保障机制;优化教育财政经费支出结构,完善教师工资等级结构;完善绩效评估制度,建立科学的绩效工资管理机制;继续落实《连片特困地区乡村教师生活补助》;依法保障和改进教师福利待遇,增强教师的职业幸福感和稳定感。通过完善中小学教师工资待遇保障制度,充分调动教师的工作积极性,吸引广大人才投入教育行业。

2.提高教师的社会地位。受儒家文化的影响,中国历来就有尊师重教的传统,在当前建设社会主义强国、实现中华民族伟大复兴的征途上,党和国家更是强调要提高教师的社会地位,营造尊师重教的社会风尚。“教师社会地位的高低,不仅反映了一个国家对教育的重视程度,也反映了一个国家的文明程度,还预言着一个国家的兴盛程度。”[3]在中国特色社会主义进入新时代的背景下,在新的历史时期如何体现尊师重教,成为我们共同面临的问题。社会的发展离不开教育的发展,教育的发展离不开教师队伍的建设。只有提高教师的社会地位,营造尊师重教的社会氛围,才能使教师这一职业成为受尊重的职业、有吸引力的职业,才能吸引更多的优秀人才加入教师队伍,提升教师的从教幸福感,更好地建设新时代中国特色社会主义教师队伍。