“教学评”一体化想象习作课堂教学评价探讨

作者: 谢静怡 马利云

【摘要】《义务教育语文课程标准(2022年版)》细化评价建议,要求教师对“为什么教”“教什么”“教到什么程度”进行整体化思考,注重实现“教—学—评”一致,有效指导、解决当前想象习作课堂教学评价存在评价与目标分离、教学过程中评价活动缺位、评价主体单一等问题。本研究认为,“教—学—评”一致理念要求教师基于教学目标设计评价,将评价嵌入教学活动,并引导学生共同参与评价。为使“教—学—评”一致理念在想象习作教学中得到有效落实,文章提出三条优化策略,并以《我的奇思妙想》为例,阐明具体操作。

【关键词】小学语文;“教—学—评”一体化;想象习作;问题;对策

【中图分类号】G623.2【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)04—0042—05

无论是实际教学还是教育研究中,鲜有人关注想象习作的课堂教学评价问题。教学前,教师更多关注于想象习作的教学设计;教学中,教师更关注学生想象习作的完成度;教学后,教师投身于想象习作的批阅。在整个教学实施过程中,有些教师容易忽视想象习作的课堂教学评价,在教学研究领域里也存在类似情况。研究者关注想象习作的教学目标合理性,研究教师的想象习作教学设计的创新度,研究如何在想象习作中提升学生想象力,而想象习作的课堂教学评价却没有受到研究者的重视。课堂教学评价作为习作教学重要环节之一,能帮助教师评判预设的目标是否已经达成,帮助教师更明晰地了解学生学到了什么程度。《义务教育语文课程标准(2022年版)》细化“评价建议”,指出“课堂教学评价是过程性评价的主渠道。教师应树立‘教—学—评’一体化的意识,科学选择评价方式,合理使用评价工具,妥善运用评价语言,注重鼓励学生,激发学习积极性。”[1]对照课标要求,即时纠偏,是本研究的逻辑起点。

一、想象习作课堂教学评价中存在的问题

笔者通过课堂观察和访谈H市5名一线教师,发现想象习作课堂教学评价主要存在以下问题:

(一)评价与目标分离

课堂教学评价的主要目的是考查教学目标的实现程度,从而能改善教学,促进教学目标的落实。因而,课堂教学评价必须与教学目标保持高度一致。实际教学中,评价游离于教学目标之外,难以发挥其导向功能。“字迹端正”“结构完整”等是教师进行想象习作评价活动时的常用语,但这些宽泛空疏的套话反映出评价未能与想象习作的教学目标紧密联系在一起。

(二)评价活动缺位

笔者通过查阅文献,从一线教师的多篇想象习作教学设计中,发现所有教师都会组织学生对习作结果进行评价,而少有教师会在习作教学过程中进行评价。在访谈H市一线教师的过程中,笔者了解到,教师认为想象习作课堂教学的重点是教与学,而评价是学生写出作文后的工作。二者皆反映出想象习作课堂教学过程中存在评价缺位的现象。教师在过程指导时忽视了对“教师教得如何”“学生学得如何”的诊断,使自身不明教学目标的达成程度,无法及时调节教学方案,影响了习作教学的效率。

(三)评价主体单一

通过访谈,笔者了解到多数教师因小学生认知能力较低,只能粗浅地评价好与坏,遇到“好在哪”“应如何修改”等问题会感到“无从下手”,而将评价权紧紧地握在自己手中。学生参与评价的机会较少,或只能参与一些简单的评价工作,如给作文评一评星级等。表面上看,学生参与了评价活动,但由于教师没有真正地调动学生的主观能动性,没有真正发挥出学生作为评价主体之一的作用,因而实际上真正有效的评价主体仍然只有教师一方。

二、“教—学—评”一体化视角下想象习作教学评价的要义

20世纪以来,随着教育评价实践领域范式的转换,对教学专业化的思考,对教育质量和学生学习质量提高的重视,“教—学—评”一体化进入教育研究者的视域。《义务教育语文课程标准(2022版)》新增的评价建议中也明确提出了“教—学—评”一体化的要求。

“教—学—评”是指完整教学活动的三个方面,“一体化”意味着三个方面以共享的目标展开,保持一致。在教学目标的统领下,教学以目标为导向;学与教的内容保持一致,指向目标的达成;评是教师依据教学目标确定评价任务和标准,通过组织和引导学生完成多项评价活动,以此监控学生的学习过程,检验教与学的效果,实现以评促学、以评促教。“教—学—评”一体化视角下的想象习作课堂教学评价有以下三方面的要义。

(一)以清晰目标为前提

清晰的目标是“教—学—评”一体化的前提和灵魂。崔允漷教授提出,没有清晰的目标,就无所谓“教—学—评”活动;没有清晰的目标,也就无所谓一体化,因为判断“教—学—评”是否一致的依据就是教学、学习与评价是否都是围绕共享的目标展开[2]。因而“教—学—评”一体化视角下的想象习作课堂教学评价的设计,应以清晰的目标为前提,设计与目标相匹配的评价任务,保持评价与目标的高度一致。

(二)嵌入教学过程之中

课堂教学评价是过程性评价的主渠道。“教—学—评”一体化倡导通过重视教学过程中的评价,以评价促进学习,把评价当作教学工具。在此过程中,评价如同开小汽车,能够推动教学朝着正确的路径行驶。在想象习作课堂教学过程中,为了能够使评价持续推动教学活动朝着预设的目标方向发展,评价应持续地嵌入教学过程之中,帮助教师及时了解教学效果,调整教学活动,提高想象习作教学目标的达成度。

(三)师生共同参与评价

“教—学—评”一体化指向目标达成,教师和学生作为课堂教学评价中的两个主体,应时时反思自己的教学、学习活动,评价目标是否达成。因此,教师需要思考“我教到什么程度”,学生也需明晰“我真的学会了吗”。小学生自我反思能力较弱,因而在想象习作教学过程中,教师在评价和反思自己教学行为的同时,也要注重引导学生自主评价和反思自己的学习活动,发挥主观能动性。

三、“教—学—评”一体化的想象习作教学评价优化策略

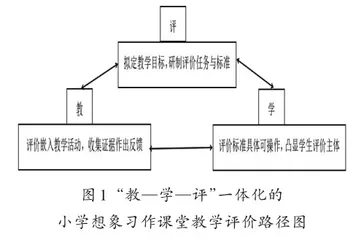

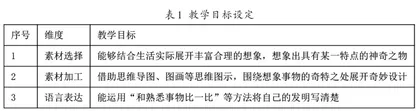

为了使教学中真正体现“教—学—评”一体化,笔者构建了想象习作教学评价路径,如图1所示。在该路径中,评价前置,由评定教,因评判学,以在教学活动中实现教学目标。笔者以《我的奇思妙想》(统编教材四年级下册第二单元)教学为例,具体阐明基于“教—学—评”一体化的小学想象习作课堂教学评价的具体操作路径。

(一)拟定教学目标,明确评价任务与标准

1999年,美国课程与教学领域的专家Gran Wiggins和Jay Mc Tighe在反思传统教学设计不足的基础上,提出了一种新的教学设计模式——逆向教学设计[3]。“逆向教学设计”提倡确定预期目标后,应确定合适的评价证据,再设计学习体验和教学,充分体现“教—学—评”的一体化。笔者借助逆向设计的理念,确定评价任务与标准。

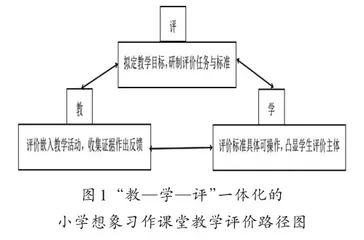

1.拟定教学目标。通过对语文教材安排的12次想象习作进行梳理,笔者发现《我的奇思妙想》处于从天马行空的“无限想象”向“基于科学原理的想象”的过渡,本次习作主题为奇思妙想,属于“无限想象”的习作范畴,其落脚点“发明”,赋予了本次习作现实性和科学性的要求。基于对12次想象习作的纵向分析,结合课程标准和教材内容,笔者从素材选择、素材加工和语言表达三个维度设定教学目标,如表1所示。

在素材选择时,学生要以现实中的事物为基础,突破现有的局限与不足,确定自己想发明的东西。素材加工时,要求学生能借助思维导图或者画一画的方式,牢牢围绕想象事物的奇特之处展开奇妙设计,引导学生从“无限想象”时的发散思维深入到“基于科学原理的想象”的逻辑思维。从语言表达的维度来看,课程标准中的学段目标是“注意把自己觉得新奇有趣或印象最深、最受感动的内容写清楚”。本单元的语文园地也提供了一些写清楚的方法,因而习作要求为“能运用所学方法将自己的发明写清楚”。

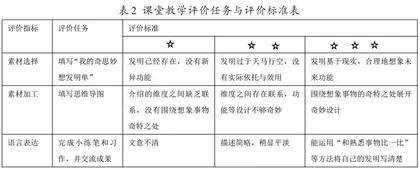

2.基于目标设定评价。在制订教学目标、确定预期结果后,教师需进行评价设计。评价设计一般包括评价任务和评价标准。笔者基于《我的奇思妙想》教学目标设置了评价表,如表2所示。

第一个评价任务用于考查学生是否能够基于现实的想象积累习作素材。笔者设计了“我的奇思妙想发明单”,如图2所示。“它过去是什么样子的?”“它存在什么问题?”可用这两个问题来评判学生对自己想要发明之物的实际情况是否了解。基于对现实的了解,学生得出“我的发明具备哪些特点”。学生回答完后,教师可以评价学生的发明是否有实际依托且有新意。

第二个评价任务指向学生的加工素材,借助教材提供的思维导图,将学生的填写情况作为证据,来评价学生是否学会“围绕想象事物的奇特之处进行构思”。

第三个评价任务指向语言表达,笔者将小练笔和习作的表达情况作为证据,评价学生能否结合本单元所学的表达方法将奇思妙想写清楚。

(二)评价嵌入教学活动,收集证据作出反馈

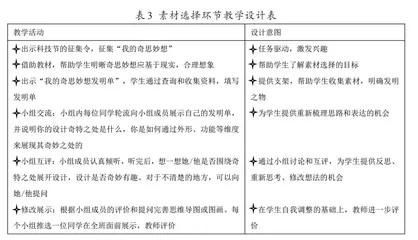

1.评价嵌入教学活动。通过嵌入评价的教学活动,教师能通过学生的表现,判断他们达成教学目标的程度。因此,嵌入评价的教学活动设计,不仅要考虑教师应提供哪些资源和材料,更需考虑学生能否明确学习目标,达到预期的学习表现;师生能否有机会评价表现;学生能否有充足的机会根据及时反馈来反思、练习、修改和完善他们的表现。笔者以素材选择环节为例,设计了如表3的教学活动。笔者按照“明晰目标——完成任务——师生互评”的思路进行设计。在学生能明确素材选择的标准后,出示“我的奇思妙想发明单”作为支架。学生通过查阅资料、小组交流,完成填写。教师则可以根据这一学习活动中小组交流情况、学生的填写情况等了解教学目标的达成程度。

2.收集学习证据,作出有效反馈。当评价嵌入教学,教学从某种意义上成为发现证据的过程,教学目标就被证据所替代,发现所需证据,即对目标达成的评价[3]。因此,习作教学时,教师应通过评价收集学习证据并进行诊断,明确教学方向;通过反馈开“处方”,解决实际困难。

学习证据是教师进行教学决策、调整教学的依据。以素材选择环节为例,教师可以在小组交流和互评时在各小组间走动,收集学习证据,教师就可以诊断学生的学习状况,了解哪些问题是学生互助已经解决了的,哪些是需要进一步指导的。

反馈是评价发挥作用的重要机制,用以强化和改进学生的学习。事实上,多数学生都希望教师能在习作教学中多给他们提供一些反馈,以便他们明晰自己是否达到学习目标的要求。教师应通过“收集学习证据”,明晰学情,作出有效反馈,开出怎样缩小与目标之间差距的“处方”。以《我的奇思妙想》一课中“填写发明单”这一教学活动为例,教师通过观察学生发明单填写情况、小组交流情况和学生汇报情况,基于目标作出反馈。如学生功能设计不够奇妙,教师可以向学生介绍“组合”“创造”等想象策略,帮助学生展开奇思妙想。

(三)评价标准具体可操作,凸显学生评价主体地位

教师要提供具体、清晰、学生可以操作的评价标准。中年级学生基本具备一定的评价能力,能够评价习作好坏,但具体好在哪、哪里需要修改、如何修改等问题对学生来说有难度。学生缺少一个可以自我评判、矫正的尺规。课程标准在“课堂教学评价建议”中提及,教师组织学生评价时要引导学生内化评价标准、把握评价尺度,让学生在评价中学会评价。由此,教师需引导学生内化评价标准,进行自我评价,从而促进写作水平的提升。

评价标准应以学生为中心,使每个学生学习机会最大化。要真正发挥评价标准的作用,教师务必要注意三点:一是引导学生理解评价标准,即让学生懂得哪种写作是高于、达到或未达到评价标准。教师可以向学生展示达到标准和高于标准的范文例子[4]。二是引导学生理解教师提供评价标准的目的,以便学生能正确运用评价标准进行自我评判、矫正,获得发展。三是需基于学生写作水平和个性差异,引导学生追求适合自己的标准,在鼓励学生追求进步的同时,避免学生因目标过高而造成积极性受挫。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:48.

[2]崔允漷,夏雪梅.“教—学—评一致性”:意义与含义[J].中小学管理,2013(01):04-06.

[3]叶海龙.逆向教学设计简论[J].当代教育科学,2011(04):23-26.

[4][美]凯利·盖勒格.人人皆可为优秀写作者[M].邓林,译.上海:上海教育出版社,2020:143.

编辑:张慧敏