初中物理教学中学生核心素养的培养

作者: 王祥云【摘要】《义务教育物理课程标准(2022版)》发布以后,培养学生的物理学科核心素养成为物理教学的主要教学任务。作为初中物理教学的主要构成部分,物理规律教学对于培养学生的探究能力、思维能力有着非常重要的意义。文章简单介绍了物理规律、核心素养这二者的概念,结合“牛顿第一定律”一课的实际教学案例分析初中物理规律教学中落实核心素养的途径,指出初中物理教师可从创设情境、提出问题、组织实验等三个角度出发设计教学方案,促进核心素养的落实。

【关键词】初中物理;核心素养;培养;牛顿第一定律

【中图分类号】G633.7【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)04—0117—04

初中物理是一门研究物质基本结构、相互作用与运动规律的基础学科,旨在通过观察、实验、论证教学培养初中学生的科学思维能力。然而,目前的初中物理教学仍然存在注入式教学的问题,影响学生的主观学习体验。因此,要发挥物理教学的育人作用,就需要教师对传统的教学方式加以创新,对传统的教学内容加以补充,从而扩宽学生的学习视野,在潜移默化的过程中培养学生的物理学科核心素养。下面将结合初中物理“牛顿第一定律”一课教学过程,说明核心素养的具体培养策略。

一、相关界定

(一)物理规律教学

物理规律是物质在一定条件下发生变化的规律,涉及物理定律、物理定理、物理原理、物理法则、物理公式等多项内容[1]。物理规律具有事实性、抽象性、概括性的特征,是经过科学观察、反复实验、推理论证才能得到的科学产物。物理规律教学是围绕物理规律而展开的系列教学活动,包括理论描述、理论分析、理论研究、理论应用等多个教学环节。提升物理规律教学质量,对于培养学生正确的物理认知、科学的物理思维、严谨的物理观念有着重要意义。

(二)核心素养

核心素养一词首次出现在2014年教育部研制印发的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》一文中,指的是学生应当具备的、不被社会发展所淘汰的关键能力与必备品格。《义务教育物理课程标准(2022版)》(以下简称课程标准)规定了物理学科核心素养主要由物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任这四部分构成,并对其作出解释。其中:物理观念指的是从物理角度出发认识物质、运动与相互作用的一种能力;应用物理学科知识解释自然现象、解决具体问题的能力。科学思维指的是从物理学科的角度出发认识客观世界物质的本质属性、内在规律及相互关系的一种能力;应用物理学科知识抽象物理变化过程、推理物理变化结果的品格。科学探究指的是从客观的角度观察、实验的一种能力,具体包括发现物理问题、提出物理猜想、假设物理条件、设计物理实验、制定方案、处理信息等多种交流、评估、反思能力。科学态度与责任是一种自觉行为,具体指正确认识科学、技术、社会、环境这四者间关系的能力;正确理解可持续发展对实现中华民族伟大复兴使命意义的能力等[2]。

二、物理教学中培养学生核心素养的途径

(一)利用情境引发思考,形成物理观念

物理规律是在重复实验、观察中总结出的,反映自然界物质特征的结论。它具有一定的抽象性,直接讲解物理规律,势必会导致部分学生不理解,间接影响核心素养的落实成效[3]。具体教学中,教师应考虑到初中学生物理认知的发展情况,综合学生的基本学情、理解水平、学习潜能设计相应的导学方案,从而增强学生对物理规律的认识与理解,为核心素养的培养奠定基础。“牛顿第一定律”一课内容安排在“运动的描述”与“力”两课之后,包括“阻力对物体运动的影响”“牛顿第一定律”“惯性”共三部分内容。在这一课教学中,学生已经完成了机械运动、力学等物理规律的学习,大部分学生具备物理推理、物理抽象的意识。基于这一课的主要教学内容、学生的基本学情,教师可以创设表演情境,通过情境培养学生的物理思维能力。

1.情境表演,深化体验,增强科学认识。“阻力对物体的影响”是“牛顿第一定律”一课的第一节教学内容,做好该部分内容的教学,有助于学生理解“牛顿第一定律”的物理规律。基于此,教师可先设计生活教学情境,以此拉近学生与物理规律的距离,之后设计表演情境,加强学生对规律内容的理解。

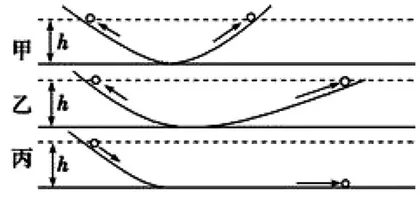

【情境】古希腊的哲学家亚里士多德在两千多年前提出了“力是使物体运动的原因”这一观点,并广为人所接受。在17世纪,伽利略根据实验结果,提出了另一个观点:“物体的运动不需要外力的维持。运动的物体之所以会停下来,是因为受到了阻力的影响。”如果你是亚里士多德或伽利略,你会采取什么方法证明自己的观点是正确的?由此情境拉开表演序幕,让学生根据自身所演绎的人物提出观点,给出示例,进行物理探究。如,扮演亚里士多德的学生提出观点:大家看,讲台上有一个一立方米的正方体箱子,现在没有任何力施加给它,它保持静止状态,但当我给他施加一个推力,箱子开始向前移动,这说明外力具有维持物体运动的功能。扮演伽利略的学生在讲桌上将两个斜面对接起来,让静止的小球沿一个斜面滚下来,小球滚上另一个斜面(见图甲);减少两个斜面的坡度,让静止的小球从一个斜面滚下来,小球又滚上另一个斜面(见图乙);保持一个斜面坡度不变,将第二个斜面变为水平面,小球从斜面滚下来一直在水平面上做直线运动(见图丙)。

由这一情境,引发学生对两种观点的辩证思考,使其产生科学求真的意识,为之后的观念培养奠定良好基础。

2.情境延伸,提炼观点,形成基本观念。创设教学情境的目的在于拉近学生与物理规律的距离,扫清学生规律学习的认知障碍。呈现具体教学情境之后,教师要提炼情境的本质内容,并提出具体问题,诱发学生深入思考。

根据情境内容,教师可提出如下问题:亚里士多德与伽利略各持怎样的观点?你认为谁的观点正确?为什么?

基于具体问题组织学生联系过往所学知识探究情境问题,使学生在结合所学物理理论佐证个人观点,结合具体物理现象验证个人猜想的过程中逐步形成基本的物理观念。

情境教学由创设情境、情境讨论两阶段内容构成。在创设情境阶段,教师通过组织学生表演运动比赛、表演辩论赛的方式加深学生对“力”与“运动”关系的思考,使学生在情境体验的过程中对二者的关系形成总体认识;在情境讨论阶段,教师通过提出问题、组织小组讨论的方式引发学生对物理现象、物理理论的递进性思考,引导学生提炼情境中的物理概念与物理规律,继而强化学生的物理观念。

(二)模拟演绎引发论证,发展科学思维

科学思维是概括思维、分析思维、抽象思维、推理思维、建模思维、论证思维、质疑思维等多种思维的总称。教师只有从视、听两个维度出发组织教学活动,才能使学生全身心地投入到观察学习、聆听学习过程中,从而引发学生的猜想、抽象、推理、论证。在“牛顿第一定律”一课教学中,学生经历了情境探究之后,对“牛顿第一定律”形成了初步认识,但缺乏对该理论的深度认知与理解,存在浅层学习问题。教师可以在情境教学环节后应用Algodoo for Education demo这一应用程序为学生呈现伽利略的理想实验,使学生在观看模拟实验的过程中理解伽利略的思想,推理出伽利略提出的观点。

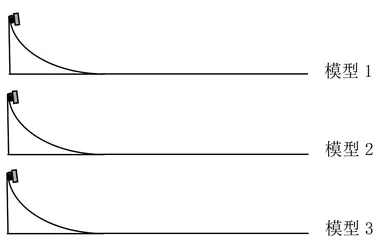

1.建立实验模型。伽利略的理想实验内容为:水平面上,设想没有摩擦,一旦物体具有某一初速度,物体将保持这个速度永远运动下去,物体的运动不需要力来维持。根据这一理想实验,教师应用Algodoo for Education demo应用程序建立实验模型(见模型1、模型2、模型3)。之后,复制粘贴模型,保持小车的初始高度、小车的质量、曲面的弧度等因素不变,只改变小车滑落下平面的阻力大小,为实验提供理想环境。

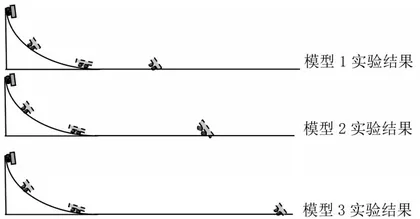

2.动画模拟实验。完成初始实验模型的建立之后,教师在应用程序中应用“编辑”工具,改变三个实验模型中平面的阻力大小:模型1的平面摩擦力值设置为0.030;模型2的平面摩擦力值设置为0.010;模型3平面摩擦力值设置为0。完成设置后,点击“开始实验”按钮,模型中的小车运动起来,且呈现出不同的运动状态:模型1小车从高处沿曲面滑下后,运动了较短一段距离就停了下来(见模型1结果图);模型2小车从高处沿曲面滑下后,运动了较长一段距离就停了下来(见模型2结果图);模型3小车从高处沿曲面滑下后,沿平面一直做匀速直线运动,未曾停下来(见模型3结果图)。

3.学生交流讨论。根据动画模拟实验结果,教师可提出问题:如果将模型2的平面摩擦力值设置为0.050,那么它停下来的位置可能在哪?如果改为0.005呢?借助问题引导学生回顾实验内容,使学生意识到,当小车以一定初始速度运动时,其行驶平面的摩擦力越大,所受阻力越大,其行驶距离越近;行驶平面的摩擦力越小,所受阻力越小,其行驶距离越远;当行驶平面没有摩擦力,小车也不会受到阻力的作用,会永远运动下去。这时,学生能够根据物理实验模型、物理实验结果总结物理规律,对伽利略提出的运动观点、“牛顿第一定律”等物理规律有了进一步理解。

通过建构物理实验模型、控制物理实验变量、模拟实验呈现理想实验结果加强学生的物理规律学习的感受,使其在广泛听、投入看的过程中感知实验对象物理状态的变化情况,并从实验结果中抽象出物理规律,形成良好的科学思维。

(三)利用实验引发尝试,促进科学探究

经过情境感知、模拟实验推理后,大部分学生掌握了“牛顿第一定律”一课的理论内容,也理解了伽利略理想实验的主要思想、主要操作方法。在此基础上,教师可以为学生提供小车、斜面、摩擦力不同的平面等实验器材,让学生亲手操作物理实验,从而培养学生的实验猜想、实验信息获取、实验解释等科学探究能力,确保科学探究素养的培养有效落实到物理教学中。具体操作过程中,教师可组织学生以小组为单位进行实验探究,并适时提出问题,给予指导,帮助学生顺利完成物理实验。

第一,为了使学生明确物理实验的探究方向,教师可提出具体问题:你是为了什么做这个实验的?通过提问使各组学生思考实验目的,继而确定实验研究对象——探究阻力对运动的影响。

第二,实验探究是一项严谨的学习活动,学生必须做好实验设计,如具体的实验步骤有哪些,怎样控制实验中的变量等等。对此,教师可以在实验前提出问题,引导学生做好实验准备。如,你准备用哪些实验器材?这些实验器材都有什么作用?本次实验你需要做哪些准备?怎样改变水平面的阻力大小?让学生提前做好实验器材的准备工作与实验变量的设计工作,以免在实验中手忙脚乱,影响实验效果。

第三,为学生提供实验记录表格,使学生将实验数据准确记录在表格中,为接下来的实验分析提供数据支持。

第四,结合实验数据总结实验结果。在这一过程中,教师可组织学生对比小车在毛巾、棉布、木板、玻璃这四种材质水平面上的运动情况,引导其得出实验结论及推理结果:①平面越光滑,小车运动得越远;②小车受阻力越小,速度减小得越慢,阻力为零时,小车将永远运动下去。

上述物理实验中,学生在讨论实验目的时提出了确切的物理问题,在这一过程中培养了问题探究意识;学生在实验准备阶段提出物理猜想并设计了确切的实验计划,在这一过程中形成了物理猜想、物理假设意识;学生在操作实验、记录实验数据、结合数据下结论时发现了物理规律,并在这一过程中养成了基于物理事实推理物理结论的科学探究能力。由此可见,通过科学组织物理实验,能够保证物理核心素养的有效落实。

(四)利用练习引发联想,培养科学态度

让学生理解物理规律的本质内容,认识到物理规律对日常生产、生活的影响,养成严谨认真、遵守科学伦理的自觉习惯,是科学态度与责任这一核心素养对初中物理教学提出的主要教学要求。满足该素养提出的教学要求,是落实该素养的关键。以“牛顿第一定律”一课的教学为例,教师可采取如下教学手段将核心素养的培养融入物理教学中:

1.通过呈现典型例题,培养科学本质观。

【例】:关于牛顿第一定律的理解,下列说法不正确的是()

A.一切物体都具有惯性

B.物体不受力的作用时,也能运动

C.物体受到力的作用,运动状态一定改变

D.物体的运动状态改变,一定是受到了力的作用

参考答案:C

通过呈现与物理规律教学内容有关的习题,使学生从物理的角度反思日常生活中物质的运动状态、运动本质,使学生在阅读习题、分析习题、解答习题的过程中养成透过现象看本质的科学本质观。

2.通过呈现应用案例,培养科学态度。引发学生思考常见现象蕴藏的物理规律,并说明物理现象的具体原理。

综上所述,要保证物理学科核心素养在物理教学中得到有效落实,需要教师做好教学设计、教学组织与教学评价工作,使学生在明确目标指向下、精彩活动引导下、完善评价指正下形成物理学科核心素养。

参考文献

[1]张小伟.核心素养视域下初中物理生活化教学策略探究[J].读写算,2021(36):139-140.

[2]蔡红娟.核心素养视域下的初中物理教学模式[J].试题与研究,2021(35):125-126.

[3]林声桔.基于探究式教学提升学生核心素养——以初中物理“光的折射”为例[J].天津教育,2021(34):95-96.

编辑:张昀