智能手机对小学生社会化的影响及对策

作者: 达晓翠【摘要】媒介技术飞速发展的移动互联网时代,小学生,尤其是小学高年级学生在学习、娱乐、社会交往等方面,已呈现出对智能手机的使用与依赖。本研究以“社会化”和“家校合作”作为讨论的切入点,了解移动互联网环境下小学高年级学生与智能手机的互动关系,研究新媒体时代小学生社会化面临的机遇和挑战,并提出行之有效的意见、建议和对策,帮助学校和老师更好地协同家庭教育设计科学合理的手机使用、干预方案,从而有的放矢地培养、提升学生的手机使用习惯、能力和素养,促进未成年人社会化的健康发展。

【关键词】小学生;移动互联网;智能手机;社会化;影响;对策

【中图分类号】G625.5【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)06—0039—06

社会化(socialization)是个体走向社会公共生活,融入现实社会的起点。个体的社会化过程就是在社会文化的熏陶下,使“自然人”转变为“社会人”的过程。一方面,个体接受社会的影响,接受社会群体的信仰与价值观、学习生活、生产技能和行为规范,适应社会环境;另一方面,个体作用于社会,用自己的信仰、价值观和人格特征去影响他人、社会,创造出适应时代需要的新文化。因此,对于个体来说,社会化是一个社会适应的过程;对于社会而言,社会化是一个约束和控制的过程[1]。对于小学阶段的少年儿童来说,家庭、学校、媒体都是影响其社会化的重要因素。

据2020年5月由共青团中央维护青少年权益部与中国互联网络信息中心(CNNIC)共同发布的《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》分析,通过调查18岁以下的小学、初中、高中等在校学生,不包括6岁以下群体和非学生样本,2019年我国未成年网民规模为1.75亿,未成年人互联网普及率达到93.1%。其中,手机是未成年网民上网最主要的设备,使用手机上网比例高达93.9%[2]。然而,手机使用对于小学生,尤其是具备一定媒介使用自主性的小学高年级学生来说,就像一把“双刃剑”:一方面,它可以帮助学生开拓眼界、提供优质的教育资源和全方位的社会信息;另一方面,由于其自身的媒介性质,手机依赖所带来的家庭社会化功能弱化、儿童人际交往减弱、游戏沉迷、不良信息等问题,也对少年儿童健康成长造成了极大的危害[3]。2021年1月,教育部办公厅发布《关于加强中小学生手机管理工作的通知》,明确了中小学生手机使用、管理的具体办法和统一规范。关注和研究新形势下手机媒体对小学生社会化的现实影响,既是学校和老师的职责所在,也是家庭教育亟需正视和重视的问题。下面,笔者结合工作实践谈几点自己的看法。

一、小学高年级学生智能手机使用状况分析

本次研究采用问卷调查的方式,同时在前期调查和对学生及家长访谈的基础上对“智能手机”作为“媒介”方面的功能和表现做了审慎的界定,选择了小学生及其家长使用频次高、使用习惯较为典型的手机使用行为如抖音、QQ、微信等作为观察对象,就小学高年级学生及家长日常移动互联网接入方式、手机使用习惯、媒介素养及安全防护等多方面内容进行了较为全面的研究与分析,对于小学高年级学生在手机及移动互联网影响下所表现出社会化模式的现状及变化有了较为深入的了解。问卷发放覆盖笔者所在学校五、六年级全体学生和家长,共发放问卷600余份,回收有效问卷共520份,其中学生问卷250份,家长问卷270份。

在受访学生中,三分之一多小学高年级学生拥有自己的手机(34.8%),大部分学生使用家长的手机上网(65.2%)。总体来说,以手机为代表的移动互联网设备的发展和普及,已经在很大程度上取代了电视、收音机等,占据儿童家庭电子设备使用最重要的位置。

1.使用时长统计。近四分之三的受访学生表示,非节假日时,每天使用手机平均半小时(65.2%),有少数学生表示每天上网时间为2小时以上(2%);而在节假日,日均上网时长超过5小时的占4%。据《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》统计,小学生网民在节假日日均上网时长超过5小时的为4.4%,两者基本保持一致。

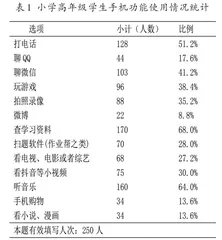

2.小学高年级学生上网从事活动概览。通过调查问卷统计分析显示,小学高年级学生利用手机上网,从事各种活动的比例由高到低占前几位的依次为:在线学习/查询学习资料、听音乐、打电话、聊微信、玩游戏、拍照录像、看短视频(快手、抖音等)等(详见表1)。可见,手机作为青少年生活中不可或缺的一部分,其最有吸引力的功能是日常休闲、放松和娱乐。需要指出的是,网络学习是学生和家长都较为认可的移动互联网客户端功能,但不可否认的是,在小学中高年级阶段,线上学习、查询资料等,更多是依托网络交互性、趣味性和多元化,仍然和学校学习的持续性、集中性等有很大区别,换言之,不同于传统教育模式,线上学习的“放松”“有趣”依然是小学生最大的诉求。

调查问题1:你最喜欢的手机功能有哪些?(多选)

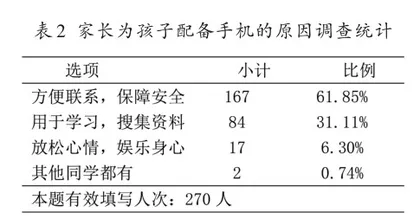

3.家长对智能手机使用的控制与管理。据调查发现,大部分参与访谈的家长虽然认可手机使用对孩子的学习生活有一定的必要性,但大多数家长认为孩子的手机使用“弊大于利,需要严格管控”(59.63%)。近三分之二的家长表示,给孩子配备手机的原因是“方便联系,保障安全”(61.85%),其次是“用于学习,搜集资料”(31.11%)(详见表2)。

调查问题2:家长为孩子配备手机的原因?(单选)

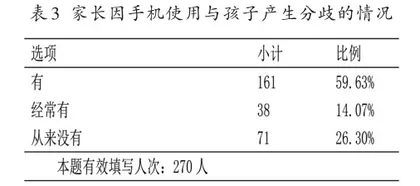

大部分学生反映,在使用手机时,没有“家长监管”模式的占60%,“家长监管”模式主要包括监管手机使用时长APP、APP内部“青少年模式”及微信小程序如腾讯“成长守护平台”等内容。有超过三分之二的学生表示,有过趁家长不注意,或在家长不知道的情况下偷偷玩手机的经历(68.4%);另外有超过八成的受访学生表示,在使用手机时会受到家长的管束,而面对这样的管束,大部分学生的感受是“虽然放下了手机”,但会出现“不耐烦”“很烦躁”“不情愿”“习惯了”等情况。在家长调研和访谈中,超过半数的家长表示“因为孩子使用手机而与其产生过矛盾和分歧”(59.63%),另有14.07%的家长表示这样的情况“经常会有”,并有超过三分之一的家长谈到,曾因为电子产品使用而对孩子有过过激的行为(37.04%),调查结果详见表3。

调查问题3:您会因为孩子使用手机与其产生矛盾和分歧吗?(单选)

然而另一个值得注意的现象是,虽然倾向于“禁止”,但“禁”和“放”的标准,通常会呈现出一定的模糊和随意。近三成受访学生表示“父母会把玩手机作为我做好某件事情的奖励”(28.4%);而近一半的受访学生表示,没有制订过清晰的手机使用计划(44.8%),有近三分之一的学生表示,是由家长来帮助自己制订手机使用计划(27.6%),但不一定能够完全实施。

二、智能手机及移动互联网对小学生社会化的影响

儿童的社会化,本质上是儿童内部心理空间的扩大化、反应复杂化和表现间接化的过程[4]。移动互联网时代到来,未成年人“触网”日趋低龄化的今天,电子媒介以前所未有的广度和深度参与少年儿童成长的过程。小学高年级学生,已经具备一定的认知能力和判断能力,对手机的接近权也在日益提升;智能手机和移动互联网对其社会化的影响,也就显得尤为突出。

1.对学习的影响。互联网技术的发展对人类思维方式和教育、学习方式的改变不言而喻,双向互动的交流模式、丰富有趣的教学内容,也让大部分少年儿童乐于运用新媒体来促进学习,并通过学习来达成自我认知,是社会化的重要过程。通过调查可以看到学生对通过手机和互联网进行线上学习大部分持有较为积极的态度。事实上,2020年受疫情影响,上半年“停课不停学”线上教学期间,和全国大部分学校一样,笔者所在的学校也制订了丰富详细、循序渐进、适应学生接受能力与接受兴趣的教学内容,其中的“心理健康”“科学战疫”“家庭自主体育锻炼”等受到了家长和学生的欢迎和好评。在复学之后的调查评估中,我们发现,线上授课确实起到了帮助学生关注时事、拓宽眼界、促进开放学习深度发展、鼓励主动探索的积极作用。

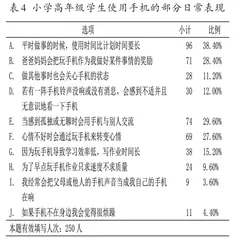

互联网技术为学生带来便利的学习条件、海量的学习内容的同时,也出现了一些不良影响,比较明显的是媒介依赖和网络依赖[5]。很多学生认为,习惯手机的陪伴之后,平时做事时,使用手机的时间会比计划时间要长(38.4%),还有不少学生表示,做其他事情时,也会关心手机的状态(11.2%)。而大部分学生表示,使用手机后,对学习生活有较为明显的影响,主要表现在:拓宽知识视野、提供丰富的学习资源的同时,也带来了信息冗余和注意力分散的问题。而家长的关注和担忧,则更明显地倾向于手机对孩子视力、健康和学习习惯、日常行为的影响等(表4)。

调查问题4:以下有关手机使用的表现,请选择与你符合的内容。(多选)

2.对小学生社会人际交往的影响。在与外部世界和人的交往过程中,少年儿童开始学习社会规范,寻求自我认知和认同,同时主动认识和完善自我的社会角色。移动互联网的普及和手机的日常使用,使人与人之间的交往不再囿于时间和空间的限制,对小学阶段的学生来说,也是日常校园交往和学习交往的有益补充。

一个值得注意的现象是,在小学高年级学生中,已经有相当一部分同学拥有自己的短视频平台(抖音、快手)账号(12.8%),且有个别学生的个人账号关注者数量相当可观。这样的情况虽然占比不高,但可以看出学生个人表达愿望的增强及个人网络空间构建意识的提升。对于这样的情况,学校的良性引导和家长对孩子心理空间、媒介使用习惯的积极关注就显得尤为重要。

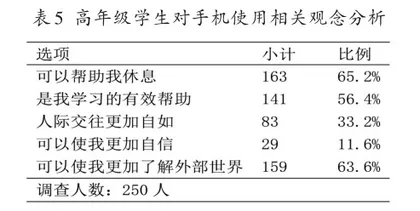

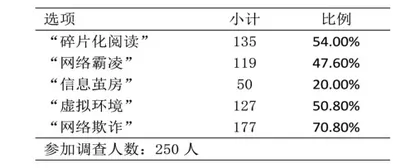

3.对小学生外部世界认知的影响。手机作为一种全新的环境因素和技术因素,对少年儿童认知外部世界、提升社会化程度有着不可小觑的作用。超过六成的学生认为,手机“可以帮助我更加了解外部世界”(63.6%),但也有相当一部分学生认为,手机媒介反映的社会和真实的社会是一样的。而谈到手机带来的媒介效应时,大部分学生的认知停留在“网络欺诈”“碎片化阅读”“网络霸凌”“虚假信息”层面,而对“信息茧房”“虚拟环境”等认知较为薄弱。表5为高年级学生对手机使用相关观念分析的调查统计分析,这种认知同样反映在家长问卷的调查结果中,呈现出较为明显的一致。

调查问题5-1:你认为手机使用给你带来的最大益处有哪些?(单选)

调查问题5-2:对于与手机使用相关的概念,你的了解有哪些?(多选)

另外,有超过八成的学生在调查和访谈中谈到,会“不自觉地模仿网络视频中的行为”,包括网络教学、网络流行语、小视频情节等。有研究指出,新媒体影响着少年儿童的政治态度和倾向。对于国家大事、时事政治、热点事件等内容,少年儿童对网络说法的信任度甚至高于对父母、老师等成年人的信任度[6]。

三、对策与建议

在现代教育体系中,家校合作对教育生态有着特殊的重要意义,是维持教育生态平衡、促进教育生态优化的基础条件。疫情期间近三个月的居家线上学习,给家校合作带来了挑战,也带来了重新审视家校关系和小学生移动互联网使用习惯与行为的契机。手机、互联网之于少年儿童,是其社会化进程的窗口、平台和环境。正如《2019年全国未成年人互联网使用情况研究报告》中所说:“当今时代是互联网的时代,未成年人与互联网共同成长。”实际上,需要共同成长的不止未成年人,健康、理性、积极的移动互联网接入,需要学校、家庭和社会的共同努力。

1.学校要加强深化监督引导,提升网络使用能力。小学教育长达六年,对于师生双方来讲,都是一个逐渐深入的过程。了解不同阶段小学生的心理特点和信息接收模式,循序渐进地评估手机媒体在小学生政治社会化、道德社会化、日常学习、人际交往中的影响与作用,是学校和教师在当今互联网环境下面临的新课题。笔者所在的班级,在小学六年中通过设计多样化、有针对性的教学形式和日常教学活动,如主题班会、“家长进课堂”专题讲座等,潜移默化地启发学生对手机媒介特性的了解,唤醒学生进行媒介交往时的自我意识,并结合学校课程设置,有针对性地加强健康教育和良好生活方式的养成,正确认识手机在社会化过程中所起的作用和良好的效果。