新旧数学课程标准“图形与几何”领域的比较及应用

作者: 钟志德【摘要】“图形与几何”是义务教育阶段数学课程的四个领域之一,是我国数学课程改革的重要内容,对于发展学生的空间观念、几何直观、创新精神和实践能力有重要作用。本文深入分析《义务教育数学课程标准(2022年版)》,从目标、内容、实施与评价这四个方面比较“图形与几何”在《义务教育数学课程标准(2011年版)》与《义务教育数学课程标准(2022年版)》中的异同,把握《义务教育数学课程标准(2022年版)》对“图形与几何”领域的相关要求,构建“图形与几何”的知识活动框架。

【关键词】数学课程标准;“图形与几何”;比较;指导路径

【中图分类号】G623.5【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)06—0064—05

“图形与几何”是义务教育阶段数学课程的四个领域之一,是学生实现数学核心素养“三会”不可缺少的部分,对于发展学生的空间观念、几何直观、创新精神和实践能力有重要作用。为了落实立德树人根本任务,实施素质教育,聚焦学生素养发展,更好地把握《义务教育数学课程标准(2022年版)》要求下“图形与几何”学习领域的内容,笔者比较分析了2011、2022年版《义务教育数学课程标准》中“图形与几何”学习内容的异同,便于中小学一线教师开展“图形与几何”的教学,顺利推进义务教育数学课程改革的实施[1]。

一、新旧课程标准“图形与几何”内容的变化

1.深刻理解“图形与几何”的课程目标,明确“教什么”。《义务教育数学课程标准(2022年版)》完善了《义务教育数学课程标准(2011年版)》中“图形与几何”的相关概念,高精度提炼核心素养的内涵:“会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界”[2]。第一部分详细论述各学段的内涵,突出区别与联系、进阶与发展、层次性。核心素养具有系统性,贯穿于课程性质和理念、目标、内容、学业质量等模块之中,反映了数学学科的育人价值,阐明了数学要培养什么样的人,指明了怎样培养人的目标和方向。《义务教育数学课程标准(2011年版)》用“总目标+学段目标”的形式论述课程目标。“图形与几何”领域的课程目标包括总目标和学段目标,总目标从“四基”“四能”“情感态度价值观”这三个方面体现“图形与几何”的教学内容,在具体情境中发现、提出、分析和解决问题,使学生初步建立数感、空间观念,形成几何直观和抽象思维等一系列能力。第一学段目标“知识技能”提出“经历从实际物体中抽象出简单几何体和平面图形的过程,了解一些简单几何体和常见的平面图形”和“从物体中抽象出几何图形、想象图形的运动和位置的过程中,发展空间观念”。在“图形与几何”部分中“三会”目标显得更加突出,这样便于教师操作和掌握。

从比较中发现,《义务教育数学课程标准(2022年版)》课程目标具体,注重“三会”核心素养的加工与提炼,将目标不再分为知识技能、数学思考、问题解决与情感态度这四个方面,而是在总目标中直接提出“三会”素养与“四基”、“四能”、情感态度方面的密切关系及培养动向。在学段目标中,将数学核心素养在四个学段的细化目标中突显出来,采用“内容+核心素养”的结构模式,在具体的学习内容中体现“三会”的培养目标,如第一学段目标“能辨认简单的立体图形和平面图形,认识长方形和正方形的特征,体验物体长度的测量过程,认识常见的长度单位,形成初步的量感和空间观念”,核心素养体现出应用意识。“认识常见的平面图形的一般操作方法和了解图形的平移、旋转和轴对称;形成量感、空间观念和初步的几何直观”是第二学段主要的学段目标。第三学段目标为“探索几何图形面积和体积的计算方法,会计算常见平面图形的周长和面积,会计算常见立体图形的体积和表面积;能用有序数对确定点的位置,进一步认识图形的平移、旋转和轴对称,形成量感、空间观念和几何直观”。第四学段以问题解决为导向,把图形知识转换成数感观念、模型观念和抽象能力。不同学段核心素养及教学内容的侧重不同,同时也注意核心素养表现的进阶性,遵循循序渐进的进阶过程。

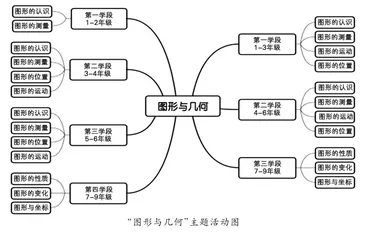

2.把握“图形与几何”的情境主题式学习,注重“教与学”的关系。在《义务教育数学课程标准(2022年版)》中,把“课程内容”放在第四部分,目的是明确“图形与几何”学习领域是以数学核心素养和基本思想为主线循序渐进的。在小学主要包括“图形的认识与测量”和“图形的位置与运动”两个主题[3],从中发现“图形与几何”关于知识、技能、素养的发展脉络,学段之间相互联系、螺旋上升、逐段递进的关系。首先,明确了各学段教学活动开展的方式、内容、能力以及核心素养目标;其次,根据各学段教学活动的一系列活动过程给予具体的教学建议,其中,在小学各学段给出了主题活动,如图所示。“图形与几何”情境的主题式学习在小学与初中阶段相互联系、螺旋上升,逐段递进,并不割裂,如在认识“圆周率”时,讲述祖冲之的故事,让学生了解中国古代数学家的杰出贡献,感知中华优秀传统文化,增强学生的空间观念、应用意识和创新意识。

通过对新旧课程标准“图形与几何”学习领域的比较可知,旧课程标准针对“图形与几何”的阐述较为简单,没有涉及具体的知识内容,如第一、二学段都是“图形的认识、测量、图形的运动、图形与位置”,新课程标准在内容上有所改进。第三学段中“图形的性质、图形的变化和图形与坐标”,只是简略阐述不具可操作掌控的具体内容。相较之下,《义务教育数学课程标准(2022年版)》内容脉络清晰,可操作性更强。首先,明确提出了“图形与几何”中“教与学”开展的方式,特别强调了让学生在真实的情境中,通过观察、操作等活动,发现、提出、分析和解决问题,促进学生多维度协同发展。如,在第一至第三学段,将图形的位置与运动等内容融入真实生活情境中,设置“找出对应图形”“生活中的轴对称图形”等解决生活问题为主题的探究活动,通过“圆周率的故事”主题活动渗透与数学有关的中华优秀传统文化。其次,《义务教育数学课程标准(2022年版)》从内容要求、学业要求、教学提示这三个方面阐述了“图形的认识与测量”“图形的位置与运动”所涉及内容的表现形式,指明了各学段核心素养所要达到的标准,针对内容及提出的教学建议,加强数学核心素养的渗透指导。

3.关注问题解决能力,阐明“怎么教”。《义务教育数学课程标准(2022年版)》和《义务教育数学课程标准(2011年版)》的课程目标在“教学建议”中都有“图形与几何”教学要求,目标的设定体现整体性和阶段性,重点是问题解决,注重主线与核心素养发展之间的关联,进一步强化了“教与学”的关系。各学段层层递进,螺旋上升,对核心素养的感悟由感性上升为理性,从“课程内容”“内容要求”“学业要求”这三个部分实施。另外,新增“教学提示”部分,是《义务教育数学课程标准(2022年版)》的特色亮点,进一步阐明了“图形与几何”课程内容“怎么教”的问题。

《义务教育数学课程标准(2011年版)》在“评价建议”部分提出“‘图形与几何’数学思考和问题解决的评价”的实施,引导教师关注不同层次的学生,突出学生的自主学习和探究活动,通过多种方式和方法在教学和问题情境中进行评价,并适当设计多种数学探究性活动,评价学生数学思考和解决问题的能力。相比之下,《义务教育数学课程标准(2022年版)》着重强调“图形与几何”学习领域的操作性建议,以解决实际问题为抓手,将几何直观渗透到日常教学活动中,运用跨学科知识解决实际问题,助力培养学生的创新意识和空间观念的形成。

另外,在案例方面,《义务教育数学课程标准(2022年版)》在小学第二学段“图形与几何”的内容中增加了“尺规作图”,这引起了教育工作者的广泛关注与思考。引用案例更具时效性,新颖有趣,有效传播了数学中蕴含的中华优秀传统文化,如“圆周率的故事”、生活中的轴对称图形等,通过直观操作,丰富学生对度量的认识和感悟,增强了几何直观,形成推理意识,有助于激发学生的深度学习兴趣,更好地培养学生的创新意识和实践能力[4]。

4.优化学业质量评价,体现“教”与“学”的过程。“教与学”的目的最终指向学生取得的学习结果或达到课程标准所要求的学业水平,教师的教学应遵循学生的知识基础,以知识为起点逐步向高层次辐射。教师教的内容是课程标准中要求学生掌握的内容;教的目标应是课程标准中学业质量要求的程度;教的过程应该符合学生的认知过程和心理特征;教的难点是学生需要解决的问题,方式应是多样化的。“教与学”是辩证统一的关系,要求教学应按照学习理论设计教学过程。学习是学生理解和建构知识形成科学体系的过程,教学设计应该有助于学生理解和建构意义形成。“教与学”的本质是“以学定教,以教促学”,教学要以学生掌握了解科学知识为基础,达到学业评价水平为出发点。

评价的目的是考量学生数学知识的获得过程和结果,激励师生更好地“教与学”,这点《义务教育数学课程标准(2022年版)》和《义务教育数学课程标准(2011年版)》是相同的。《义务教育数学课程标准(2011年版)》将“评价建议”分为七部分,《义务教育数学课程标准(2022年版)》除了保留第六部分“课程实施”的“评价建议”外,新增加了“学业质量”评价部分,提出了学业质量内涵与描述,这也是新课标的最大变化。学业质量部分分为质量内涵与质量描述两部分,通过学业质量的评价构建,贯穿“四基”“四能”和素养的主要内涵,为阶段性评价奠定了理论基础。在各学段中,分别给出了“图形与几何”学习领域的学业质量描述,使新课标的评价内容和评价方式更为适用可行,具有操作性,便于教研人员构建以核心素养为导向的评价体系,更好地引导学生养成良好的空间想象能力,提升数学核心素养。

二、新课程标准指导“图形与几何”教学的路径

1.准确把握各学段的教学目标,引导学生掌握知识与技能。《义务教育数学课程标准(2022年版)》的最大亮点是确立了核心素养的导向功能,重点细化各学段“图形与几何”教学目标的主体性、一致性和发展性,将核心素养渗透到各学段的教学目标中。首先,渗透各学段数学“三会”目标,依据侧重点培养学生的核心素养,如,初中阶段涉及“图形的性质”教学目标时,关注学生空间观念、几何直观、抽象能力和推理能力等的发展。其次,各阶段学生的认知和思维发展水平的层次不同,教师要掌控好教学目标设计的层次性和进阶性。“图形与几何”领域以“图形的认识”为主线,第一学段要求在认识立体图形和平面图形的过程中,通过直观辨认和感知形成初步的空间观念;第二学段要求在认识立体图形和平面图形关系的过程中感悟图形的抽象性,逐渐形成空间观念和初步的几何直观;第三学段在图形的测量和计算过程中,从度量的角度加深对图形的认识,理解图形的关系,进一步增强空间观念、量感和几何直观;第四阶段在图形性质的研究过程中,核心素养的感悟由感性上升为理性,要求在建立空间观念、几何直观的基础上,逐步形成抽象能力和推理能力,发展核心素养。

2.准确把握“图形与几何”问题解决的实施过程,提升学生的问题解决能力。在解决问题过程中“心有数、脑有底、手有技”,从要我学到我要学,再到乐学。在该领域中学习的目的不是让学生认识多少图形和掌握几种计算方法,而是让学生领会图形在量感、几何直观、空间观念与几何领域中的紧密联系,紧紧抓住“三会”核心目标,注重教学内容的结构化与核心素养的关系,以跨学科的主题为背景,围绕“知识与技能——现实情境——操作和交流——形成物化成果”的过程解决问题。在“图形与几何”的教学过程中,学生在真实情境中从问题出发,用数学语言发现和提出问题并解决问题,表达真情实感,对数学产生浓厚的兴趣。在操作过程中运用数学知识和跨学科知识、方法相结合进行探究和思考,充分发挥全方位思维,真正体现“图形与几何”学习领域的最大亮点。

3.利用现代信息技术优化“图形与几何”中的“教、学、评”。促进信息技术与数学课程融合是《义务教育数学课程标准(2022年版)》的课程理念之一,为数学“教、学、评”开辟了一个崭新的空间,为学生提供丰富的学习资源,为教师提供生动教学活动的设计依据,有力促进教、学、评的巨大变革。在实际解决问题中,合理利用信息技术,促进知识理解和核心素养的发展,提升学生的探究热情,激发学生的想象力,提高学生的信息素养。借助信息技术有利于“图形与几何”教、学、评的开展。首先,教师要注重利用信息技术建立教学内容与核心素养的关联性,制订有助于发展学生量感、几何直观和空间观念的教学内容。利用AR、VR等游戏化和仿真化的科技力量将教学内容置于真实情境中,以弥合现实教学中因各种条件的限制带来的不足,将最流行的人工智能应用于数学教学,使越来越多的学生了解现实情境,在多元智力的相互协同下积累数学经验,变理想为现实。其次,学生在数学学习过程中,信息技术的应用使得数学探究性学习不再仅限于笔、纸、脑,像计算器、几何画板等信息技术工具就是实施“图形与几何”内容探究性学习的极好帮手。最后,借助信息技术开展“图形与几何”学习领域的评价。学生的数学学习是一个复杂的解决探究问题的过程,随着学生思维能力的不断提升,学生对多元学科的知识技能和思想方法的融会贯通,有利于更好地利用信息技术进行学业综合评价,也有利于跟踪记录学生的成长,促使学生提升自主探究的能力,从而不断改进学习策略,使信息技术更好地为数学教学服务。