研读·理解·聚焦:让语文核心素养落地

作者: 刘国红

【摘要】新课标颁布后,让核心素养落地成为当前一线教师的主要任务。教师要在教学实践中落实语文核心素养培养:一是要深入研读语文课程标准,把握正确的语文课程观;二是要全面理解核心素养,坚持以生为本的学生观;三是要聚焦课堂教学变革,秉持“以学为核”的教学观;四是要注重对学生的多元评价,树立教学评一致的评价观。

【关键词】小学语文;新课标;核心素养;以生为本;以学为核;教学评一致

【中图分类号】G623.2【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)08—0057—05

随着《义务教育阶段语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的颁布,全面落实学生语文核心素养培养成为语文教学的中心任务。究竟如何培养语文核心素养呢?这是一线语文教师需要思考的问题,也是当前笔者的困惑所在。毋庸置疑,教师应该遵循新课标精神,以培养学生语文核心素养为总目标,以大单元教学为内容,以语文学习任务群为抓手,推动文化自信、语言运用、思维能力、审美创造在教学实践中落地落实。

一、研读课程标准,树立以素养为本的课程观

新课标为教师的教和学生的学提供了根本遵循。它既是教师设计和实施教学的出发点和着力点,也是学生学习语文的路线图和航向标。教师只有深入研读新课标,吃透其内涵和精神,准确把握新课程理念,才能科学有效地指导语文课堂教学,为学生的语文学习提供优质的指导方法。

1.对比研读,厘清语文教学的本质。对比研读新旧课程标准不仅能清晰地发现新课标“新”在何处,而且能厘清语文学科及语文教学的发展变化。因此,在研读新课标时,不应将其孤立地学习,而是要将课程标准(教学大纲)与新课标对比研读,做到对课程标准(教学大纲)的发展脉络了然于胸。笔者在对比研读时发现,语文教育发展体现承前启后的奠基作用,每次改革都是以前成功经验的进一步发展;语文课程性质始终没变,只是将语文课程的内涵通过新概念、新形式进行阐述和表达。例如,新课标中语文“学习任务群”集课程内容和教学理念、方式为一体,重构了语文课堂教学;“学段要求”在原有基础上做了适当的整合和调整,明晰了进阶要求;“跨学科学习”“整本书阅读”拓宽了语文学习和运用的广度和深度。

2.深入文本,进行个性化解读。任何形式的文本都需要读者进行个性化的解读。新课标以完整的文本呈现在教师面前,这就需要教师深入文本,对其进行个性化的学习与理解。教师想要准确理解和把握新课标的内涵和意蕴,需秉持现代教学理念,以新课标为语文课堂教学实践的指南,确保新课标理念在课堂中扎根。现代教学理念要求摒弃过去教课文、教方法的教学形式,树立以学习为中心的教学理念,即以学生真实性学习为指向,以培养学生核心素养为目标,教学中以“大概念”为抓手,实现教学方式的变革或优化转型。基于此,教师应用专家思维个性化解读新课标,以深入理解语文核心素养、用学习任务群架构课程内容、学习质量等具体内容。

3.反思践读,学习教育专家的解读。自学是理解的基础,透过新课标文本,教师只能结合自身已有经验对新课标做初步的了解和认知。要想吃透新课标精神,就要反思践读,即用新课标为依据设计语文单元教学,在课堂中实践单元教学,在教学反思中感悟新课标。但是,这样闭门造车式的探索往往效果不尽如人意,这就需要“站在伟人的肩膀上看世界”,即通过聆听专家讲座、阅读解读新课标的文章、品读以新课标为遵循的教学设计,全方位理解新课标。教学既是创造性的教育活动,也是经验性的方法指导,而教师是课堂教学的总设计师。在课堂教学中,教师既要发挥创造性思维开展教学设计,也要以专家的解读和经验优化课堂教学,通过“个人设计+专家经验”的模式逐步提升自身素养。总之,教师要关注专家学者关于新课标的最新研究成果,开展常态化学习,也要在课堂教学中边实践、边理解、边反思,做到理论与实践相结合。

二、理解核心素养,坚持以生为本的学生观

1.紧扣素养,厘清学生核心素养。新课标以立德树人为根本指导,坚持课程育人导向,以核心素养统领课程设计与课程实施,建构了义务教育核心素养体系。总体来说,核心素养是学生在课程学习过程中形成的比较稳定的必备品格、关键能力和价值观念,学科之间因学科属性有所差异,要说明的是课程或学科本身并不具有核心素养。因此,只有建立学生与语文课程的有意义关联,才能明确指向学生核心素养的培育。核心素养既是生成性目标,又是表现性目标,这就要求教师关注在教学情境和教育过程中自然生成的目标和具体的教学场域中学生的创造性、个性化的表现,从语文学科的意义和特殊的认知过程等方面理解核心素养,即“义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来的,是文化自信和语言运用、思维能力、审美创造的综合体现”[1]。

2.转变观念,教会学生做人做事。从本质上来说,教科书呈现的都是经过实践检验的有价值的学科知识,也是专家结论的具体表现。传统教学最重要的目标就是理解并记忆,这样的教学未能与学生的现实生活建立真正的联系。而新课标理念下就要转变教师和学生的观念,教师由“教学生知识”向“教学生做人做事”转变,学生由“学习知识”向“用知识解决实际问题”转变。当然,语文教学要体现专家思维,改变以往教学中教学生一篇课文,学生学会一篇课文的问题。教师要明确语文课程的学习是为学生未来的生活所必备核心素养而做准备,要打通语文课堂教学与学生未来生活之间的桥梁,培养学生具备由抽象到具体、由具体到抽象的逻辑思维能力。简而言之,就是依托语文课程内容教会学生持续地做事,正确地做事。

3.对照标准,调整课堂教学模式。教学模式是教师在长期教学过程中积累的课堂教学程序化、固定化教学范式,是教师教学理念的重要表现形式。新课标颁布前,笔者的语文课堂教学主要关注三个方面:一是在内容上以单篇教学为主,把对课文内容的理解作为教学的重点;二是在教学结构上围绕课文内容和情感体验向外联结开展课堂教学,一味求全求多;三是在教学目标上以单方面理想化的预设为主,未能指向学生发展的实际需求。长此以往,笔者的教学形成了“教课文—明内容—悟情感”的单一教学模式。现在想来,这样的教学实质上是浅层教学,学生学习的都是碎片化的零碎知识,很难促成素养框架的构建。所以,教师要对照新课标,改变以往以课文为中心、教学结构单一、教学目标理想化的教学模式,依据新课标提出的“三层六群”内容要求探索大单元教学模式。

三、聚焦课堂变革,秉持“以学为核”的教学观

1.以生为本,优化教学顶层设计。学生是学习的主体,教师的教应该服务于学生的学。教师要坚持以生为本,要有与学生核心素相适应的教学意识,着力打造学生作为学习者的整体形象。教学设计是实施课堂教学的规划图,在教学中要优化教学顶层设计。教师设计的语文学习主题要由浅入深,由内而外,由具体到概括的逻辑序列,学生通过教学可以拾级而上,逐步建构学习内容和核心素养的内在关联。具体来说,教学有明确的目标和清晰的主线,教学方法上注重能力训练和思维训练,指导学生加强语文能力训练。教师要在认真研读新课标和教材内容的基础上,梳理教材中可教可学、应教应学的语文要素,并将隐性语文要素适切地提取,通过优化教学设计将各语文要素建立逻辑关联,通过课堂教学实践转化为学生的语文核心素养。

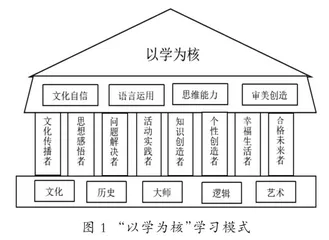

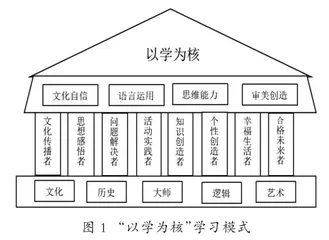

2.以学为核,建构终身学习模式。20世纪以来的心理学认为,学习是有机体为了适应环境的需要而不断积累经验、改变行为的过程[2]。学习也是促进个体精神发育成长的主要途径,发展性是学习的本质。教师的教要精准地指向学生的学,因此,笔者构建了“以学为核”的学习模式(见图1)。该学习模式可简单概括为“四梁八柱五基”,“四梁”即语文核心素养,是学生通过学习需要习得的语文关键能力和关键素养;“八柱”是学生在语文学习过程中形成的语文能力和生活技能;“五基”是学生在未来生活中所具备的综合素养。具体来说,学生的学习核心不仅仅是教科书中的文化知识,而是指向学生终身发展的学习。“以学为核”既是学生学习的方法,也是学生终身必备的素养。“四梁”是语文学习的基础,“八柱”是语文学习方法,“五基”是发展目标,三者相互支撑,各自独立,共同构成了大语文学习的大厦。“以学为核”的学习模式旨在学生经过学校的语文学习,储备学习和生活的经验。在未来的学习生活中,学生通过学习逻辑会解决问题,学习历史能预见未来,学习文化能指导生活,学习艺术能获得审美,学习大师能反思自己。

3.单元教学,助推学习蓝图实施。新课标提出了三个层次六个任务群的课程理念,即基础型学习任务群:语言文字积累与梳理;发展型学习任务群:实用性阅读与交流、思辨性阅读与表达;拓展型学习任务群:整本书阅读、跨学科学习[3]。小学语文教科书的编排特色是双线组元,根据单元的人文主题和语文要素统整教学目标、教学内容、教学资源、学习形式等。这就要求教师对应新课标,立足教材,关注单元,着眼语文要素的单元间联结和单元内联系,开展大单元教学,助推学习蓝图的实施。教师在具体教学中要明确单元主题和单元语文要素对应的学习任务群,根据新课标和单元要求设定适切的学习目标,研制学生学习主题,围绕学习目标创设真实的学习情境,具化学生的学习任务,适时为学生提供学习支架,保证学生学习活动顺利开展。需要注意的是,教师要整合学习内容,明确学习时长,确保学生学习的连续性,最终将学生学习融入学习作业,确保学生学有所得。

四、注重多元评价,树立教学评一致的评价观

1.以评促学,注重过程性评价。新课标将评价纳入了课程理念的部分,显而易见是将评价作为课程理念之一,突出了评价在教学过程中的重要地位。评价作为学生学习过程的重要环节,与教师的教和学生的学共同构成了完整的学习共同体。教师要树立以促进学生学习的评价观,即评价是为了了解学生的学习进展,旨在诊断与发现其学习中的问题,从而引导学生朝着预期目标前进的教学环节[4]。维金斯的逆向设计将“评价设计”这一步骤提前设计,紧随“目标设计”之后,说明评价是目标的具体化,从而保证目标更好地实现。因此,教师要摒弃评价是教学过程的最后一个环节,甚至是凌驾于教学实践活动之上的评价活动的观念。在设计教学时,要将评价置于重要的位置,最好是在确定教学目标之后,就要根据教学目标设计与之相匹配的学习评价标准,让评价作为学习内容、学习支架、学习检测的重要角色,在课堂教学中发挥重要作用。在具体的教学中,教师要注重关注学生学习的全过程,侧重对言语实践环节的过程评价,推进过程性评价的良性发展。

2.以评助学,注重服务性指导。教师是学生学习的指导者,也是学生学习的评价者。评价不是目的,而是教学的重要手段和内容。教师要以教学为重要媒介指导学生学习,科学合理地制订评价标准,精准有效服务学生的学习。回想笔者以往的课堂教学,课堂上学生极力迎合自己预设的完美问题,挖空心思猜测我手中的标准答案;热烈地讨论我设计的所谓“探究性”问题;努力回答我想要的完美发言等等,当时只觉得这才是课堂该有的“风景”。现在对照新课标才发现,这样的教学是学生在为教师的教而服务,造成课堂教学的严重错位。在评价为课程理念的当下,教师要警惕“为教师的教服务”的课堂,要建构“为学生的学服务”的课堂。教师要有“以始为终”的理念,从教学设计伊始就关注学生的学,并有意识地进行多元化、可测量、有实效的评价量表的设计和开发,从学生自评和互评的角度,适时在评价环节设计自我评价和生生评价标准,让学生在自我评价和朋辈评价中学习,在学习中学会评价,在评价中学会学习。总之,教师要发挥服务性指导作用,通过设计评价方法和评价标准,促进学生的学习成长。

3.变革课堂,创新评价方法。教、学、评一致,既是保证教学朝着正确的方向发展的指导性理念,又是促进课堂教学样态根本性变革的评价标准。学是核心,教和评是两翼,三者共同构成了“一体两翼”课堂教学样态,其中学生的学是原动力,教师的教和评是外驱力。语文教学要发挥本体性教学的作用,不论是课堂教学还是课外指导,教师都要紧盯学生语文核心素养的培养,强化素养导向,注重评价,促进学生的学习。新课标指出,根据不同年龄学生的学习特点和不同学段的学习目标,选用恰当的评价方式,抓住关键,突出重点,加强语文课程评价的整体性和综合性[5]。对教师来说,一是要严格遵守评价伦理,评价中能够做到“一视同仁”;二是要积极探索基于证据的评价,教学中要注重学生过程性学习资料的收集;三是要灵活运用协商式评价,让学生、家长都能作为评价标准的参与者,适时开展激励性评价等活动;四是要树立融合新技术评价的意识,主动探索和开发评价工具,精准开展评价工作,确保评价科学有效。也要创新评价的方法,注重考试评价质量,强化考试评价与课程标准、教学的一致性原则。

新课标是教师实施课堂教学的权威性、纲领性文件,也是保证学生在课堂学习中核心素养不偏离、不走样的风向标。因此,教师应多向专家“索经求宝”,借助专家的权威解读吃透课标精神,注重新课标和统编教科书之间的对比阅读,打通新课标与教科书之间的桥梁,做到教学设计既有新课标的高位指导,又有课本内容的准确把握。同时,要重视学生身心发展的规律,严格依据学段要求组织实施教学,用学生乐意接受的方式激发学生的学习兴趣。总之,教师要在深入研读新课标、正确理解核心素养的基础上,聚焦课堂变革,探索适合学生的教学样态,注重对学生的多元评价,让学生语文核心素养落地,为学生的终身发展奠基。

参考文献

[1][5]教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]黄伟.专业地教语文教专业的语文——“三层级阅读教学理论”问与答(二)[J].中小学课堂教学研究,2021(06):14-15.

[3]郭元祥.论深度教学:源起、基础与理念[J].教育研究与实验,2017(03):11.

[4]谭霞.走向“促进学习的评价”——《义务教育语文课程标准(2022年版)》倡导的教师评价观[J].语文建设,2022(10):05.

编辑:王金梅