搭建革命文化学习支架培育学生四种意识

作者: 史蓉 侯曙光

【摘要】革命文化是涵育社会主义核心价值观的重要载体,也是小学语文教学的重点和难点。本研究认为,在教学革命文化题材类课文时,教师要结合小学语文教材的编排特点,为学生搭建多种学习支架,培育学生国家意识、责任意识、价值意识、文化意识等四种意识,汲取榜样力量,涵养精神品格,坚定文化自信,破解革命文化教育难题,实现语文课程工具性与人文性的有机统一。

【关键词】语文教学;革命文化;学习支架;四种意识

【中图分类号】G623.2【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)17—0088—05

革命文化是中国共产党将马克思主义理论与中国革命实践相结合,领导人民在新民主主义革命过程中创造的,以先进的革命理论和制度、崇高的革命伦理道德和革命作风、不朽的革命精神以及鲜活的人物形象为内容的一种新的文化形态[1]。小学语文革命文化教育有利于涵育社会主义核心价值观,传承红色基因,坚定文化自信[2]。语文教材基于立德树人的要求,增加了革命文化题材的课文。据统计,小学语文教材中革命文化题材的课文有50多篇(段)。因此,如何引导学生传承和弘扬革命文化题材中蕴含的“精神追求、精神品格和精神力量”[3],是小学语文教学的重点和难点。

一、小学语文教材中革命文化类课文的特点

小学语文教材中革命文化题材类课文,根据学生的认知发展规律,遵照循序渐进、滋润渗透的原则,采取单篇、单元、课外阅读、综合实践等方式编排。这些课文内容丰富,体裁多样,编排灵活。

(一)内容丰富

小学语文教材革命文化类课文有四类:一是以国家、国旗、国歌、国土等为题材的革命文化内容。如,在冀中平原上河北人民利用地道战开展敌后游击战保家卫国的《冀中的地道战》,中国人民解放军在贫瘠小岛上克服困难守卫国土的《小岛》,诉说中国人强国梦想的《少年中国说(节选)》,记录中华人民共和国向世界宣告成立的《开国大典》,培养学生认识国旗、尊敬国旗、热爱祖国的《升国旗》等。二是以毛泽东、周恩来、朱德等革命领袖的事迹为题材的革命文化内容。如,写新中国领导人毛主席,在面对朝鲜战场牺牲的儿子遗体是否归国这一艰难抉择时,展现出伟人胸怀和常人情怀的《青山处处埋忠骨》;周恩来总理同傣族人民一起共庆民族节日的《难忘的泼水节》。三是以刘胡兰、黄继光、邱少云、雷锋、雨来等英雄模范为题材的革命文化内容。四是以长征精神、井冈山精神、延安精神、雷锋精神、“两弹一星”精神等为题材的革命文化内容。如,歌颂追寻延安精神的《延安,我把你追寻》,弘扬“两弹一星”精神的《千年梦圆在今朝》,谱写乐观豪迈、勇往直前的长征精神的《七律·长征》。丰富的革命文化内容,丰盈了学生生命历程,丰厚了学生的精神力量,促进学生茁壮成长。

(二)体裁多样

小学语文教材中革命文化类文章丰富多样,有诗歌,如《升国旗》《雷锋叔叔,你在哪里》;有文言文,如《少年中国说》;有演讲稿,如《为人民服务》;有小说,如《小英雄雨来》《灯光》《军神》;有散文,如《十六年前的回忆》等。这些课文既有利于激发学生阅读的兴趣,拓展学生的阅读视野,也有利于学生正确理解革命文化课文的原生价值和精神内涵。

(三)编排灵活

小学语文革命文化题材类课文采用分散和集中的方式,依据学生认知特点,循序渐进、由易到难地将其编排进教材的单元、语文园地、课后练习题和阅读链接中,将必要的语文知识和必备的革命文化精神品格融为一体,助力革命文化教育落地生根。第一学段主要以单篇课文为主,分散在各个单元中。如,一年级的《我是中国人》《升国旗》《吃水不忘挖井人》等课文,内容简单,与学生的学习生活息息相关,易懂易学,用具体的小事例在学生幼小的心灵种下革命的火种。到了二年级,开始从单篇向单元整组编排课文。如二年级上册第六单元《八角楼上》《朱德的扁担》《难忘的泼水节》《刘胡兰》等课文,用革命领袖、英雄人物的故事,引导学生感受榜样的力量。到了第二、三学段,增加了革命文化类课文的质和量,从单元组文到主题组文,革命文化教育更加有层次。如五年级上册第四单元《少年中国说(节选)》《圆明园的毁灭》《小岛》等课文的育人价值,指向国家兴亡与责任担当;六年级上册第二单元《七律·长征》《狼牙山五壮士》《开国大典》《灯光》等课文,注重培养学生的爱国情怀、高尚情操和奋斗精神。

课后练习题和阅读链接也编排了革命文化内容,通过朗读、背诵、探究实践等学习活动强化核心价值观的培育。如,五年级上册《少年中国说(节选)》课后思考练习题,设计了搜集英雄模范动人故事的阅读实践活动:“课文诉说了中国人的强国梦想。百年来,在强国梦想的激励下,涌现出大量的优秀人物,为国家作出了卓越的贡献。如,地质学家李四光、核物理学家邓稼先、数学家华罗庚、杂交水稻育种专家袁隆平、党的好干部焦裕禄等。查找资料,读一读为国家富强而奋斗的杰出人物故事,和同学一起做一份手抄报。”再如,五年级上册《圆明园的毁灭》课后习题:“读读下面的‘阅读链接’,结合相关资料,体会其与《圆明园的毁灭》表达情感的相似之处。”教材借助拓展的阅读资料《七子之歌(节选)》《香港》《和平宣言(节选)》,帮助学生理解革命先烈期盼祖国统一、国家强大的家国情怀,学生在对比阅读中获得深刻的爱国主义情感体验。

二、革命文化类课文教学中存在的问题

小学语文教材中革命文化内容的编排很有特点,有利于师生在教学活动中获得革命文化的精神营养。但在实际教学中,受到许多内在和外在的因素制约,主要有以下几点。

(一)学生的学习缺乏革命“历史感”

革命文化作品中记录的人和事,与学生学习生活的时代背景、社会背景、政治背景、文化背景、经济背景相距较远,学生缺少相关的革命历史知识,很难通过故事走进人物内心世界,也难以体会革命领袖、英雄人物的伟大胸襟和革命斗争精神。

(二)教师的教学缺少“新鲜感”

革命文化类课文具有极强的德育价值。正是因为其耀眼的德育价值,教师在教学革命文化类课文时,常常忽视语文学科工具性和人文性统一的要求,忘记了革命文化熔铸在一个个语言文字里。教师教学时在德育方面过度发力,往往枯燥地进行道德说教,忽视学生的认知水平,语文教学缺少语文味,学生逐渐失去阅读革命文化课文的动力,更遑论革命文化的精神传承。

(三)糟粕文化的侵蚀

当前,面对西方一些糟粕文化的侵蚀,革命文化的精神价值一度被弱化,甚至遭到曲解。少数别有用心的人误导大家,说革命文化内容陈旧、落后、过时了,缺少时代感,无法满足社会对世界公民成长的精神需求和价值诉求。事实上,我们不但要坚定文化自信,还要自觉抵制糟粕文化的侵蚀,更要用社会主义先进文化引导青少年,弘扬时代新风。

三、对策

(一)搭建情境性支架,培育国家意识

国家意识是在长期生产、生活、教育实践中,基于对国家的产生、发展、实质等根本问题的科学认知和正确理解而形成的[4],培育学生的国家意识,是教育对“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题的最好回答。小学语文教材中,《升国旗》《冀中的地道战》《少年中国说(节选)》《圆明园的毁灭》《小岛》《开国大典》等课文是培育学生国家意识的重要素材。“国家”这个概念对于小学生来说太抽象,即使教材安排了浅显易懂的学习内容,但学生理解国家主权、国家认同、国家形象仍有很大难度。在教学中,教师利用实物、图画、音乐、游戏等多种方式搭建多种学习情境支架,可以把抽象的概念转化为学生能认识的具象事物和好理解的具体行为。在生动有趣的学习活动中,学生既掌握了必要的语文知识,又增强了国家自豪感和归属感。

如,一年级上册《升国旗》的教学目标:

1.会认“升”“国”等11个生字,会写“中”“五”“立”“正”4个生字。认识“囗”“纟”等偏旁。

2.能有感情地朗读课文,流利地背诵课文。

3.了解国旗的象征含义,升国旗时要立正、敬礼。养成尊重国旗、爱护国旗的意识,明白热爱五星红旗就是热爱祖国。教学实施的过程中,目标1和目标2比较容易达成,目标3的落实有一定的难度。

教师可以搭建情境性支架:

支架一:出示国旗实物,认识国旗。让学生观察国旗的颜色、形状、图案等,说出自己的收获。让学生汇报在哪里看到过国旗,谈谈自己当时的心情。

支架二:播放学校升旗仪式的视频,了解升旗仪式。重点引导学生观察升旗仪式上教师、其他学生的行为,从而明确在升旗时,所有的人要望着国旗行注目礼,不乱动,不说话。

支架三:播放歌曲《国旗国旗真美丽》,学生一边唱一边表演,在优美旋律的熏陶中,爱国之情油然而生。

(二)搭建资料支架,培养价值意识

革命文化是中国共产党在特殊历史背景下,在应对极端情况和克服重大困难的过程中带领中国人民共同创造的璀璨文化成果,它展现了优秀华夏子孙所追求的先进价值理念和昂扬斗争精神[5]。小学语文教材《吃水不忘挖井人》《八角楼上》《朱德的扁担》《难忘的泼水节》《邓小平爷爷植树》《不懂就要问》《灰雀》《我不能失信》《为中华之崛起而读书》《青山处处埋忠骨》《军神》《清贫》《十六年前的回忆》《为人民服务》等课文,记叙了毛泽东、周恩来、朱德、邓小平、方志敏等革命领袖、革命先驱为推翻黑暗统治、打败侵略者、建立新中国而抛头颅、洒热血的革命事迹。这类课文是进行革命文化教育的重要素材。学习这类课文,需要给学生搭建丰富的资料支架,帮助学生更加深刻地认识和学习革命伟人、革命先驱的伟大精神,继承他们为中华民族繁荣富强、国家伟大复兴敢于战天斗地的革命意志和英雄气概。例如,《为人民服务》是毛泽东1944年9月8日在张思德追悼会上的演讲稿,是小学生要学习的第一篇议论文。“为人民服务”是中国共产党立党宗旨的高度概括。这样一篇内涵深刻的演讲稿,仅凭课文内容,学生是无法理解“为人民服务”的根本要义的,需要教师给学生搭建资料支架,弥补历史知识的空白。

支架一:借助影视资料,读懂“生死价值”。播放《张思德》影视片段,理解毛主席评价张思德的死比泰山还重的意义。

支架二:借助文史资料,理解“人生价值”。教师介绍司马迁忍辱负重写《史记》的故事,并出示司马迁的人生追求:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”再结合张思德的事迹思考他的人生追求是什么,学生对“为人民服务”的理解就更加生动、饱满。

支架三:播放视频,确认“人生价值”。如,疫情期间,播放奋战在抗疫一线的白衣天使们可歌可泣的感人故事视频。让学生谈一谈自己的人生追求是什么,如何实现自己的人生价值?通过补充一系列的背景资料,一步一步把革命文化的核心价值内化为学生的价值追求,帮助学生树立正确的价值观。

(三)搭建导图支架,增强责任意识

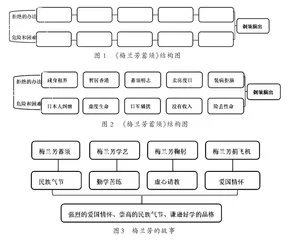

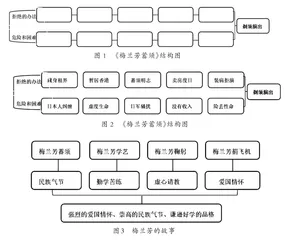

小学语文教材中《刘胡兰》《手术台就是阵地》《一个粗瓷大碗》《梅兰芳蓄须》《小英雄雨来(节选)》《黄继光》《狼牙山五壮士》《我的战友邱少云》《桥》等课文,是革命文化教育的重点。学习这类课文,可以给学生搭建导图支架,让课文内在的思维脉络外显化,感受革命英雄的高尚品格和精神力量,增强为祖国伟大复兴而努力学习的责任意识。如,四年级上册《梅兰芳蓄须》一文,单元人文主题为“天下兴亡,匹夫有责”。课文讲述了抗日战争时期,京剧大师梅兰芳面对日本侵略者的威逼利诱,克服重重困难,冒着生命危险想办法拒绝为日本人演戏的故事。教学重点在于引导学生感受梅兰芳的爱国情怀和民族气节。为了避免生硬说教,充分发挥学生自主学习的积极性,教师可以给学生搭建两个导图支架,将革命文化教育融于语言文字训练的过程中。

支架一:自主阅读思考:梅兰芳用了哪些办法拒绝为日本人演戏,在这个过程中经历了哪些危险和困难?找出关键词句,按照事情的发展顺序填在下面的思维导图中。