地理高考复习中的大单元教学设计

作者: 王文生 苏茂新【摘要】“新课标、新教材、新高考”形势下,为促进地理高考复习的提质增效,探索以大概念作为逻辑主线、以“两山”理论作为串联线、以乡土地理的真实情境作为载体,统摄整合不同模块、不同章节知识内容的大单元教学,引导学生探究区域不同发展阶段的人地关系演变。本次设计实践有助于学生关键能力的形成和必备品格的培养,还有助于学生乡土情感和家国情怀的培育,进而在教学实践中真正落实立德树人根本任务。

【关键词】“两山”理论;大单元教学;地理高考复习

【中图分类号】G633.55【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)17—0120—05

当下的高中地理教育正处于向“新课标、新教材、新高考”稳健过渡的时期,笔者在高三的教学实践中发现,传统的复习方式无法适应备考的新要求。为加强教考衔接,促进复习的提质增效,探索以大概念为逻辑主线、以真实的问题情境为载体和串联、以更高的视角整合新课标、以更宽的视野整合新教材知识网络的大单元复习模式,更加符合新高考的综合评价理念。笔者以“两山”理论统领下的区域发展为例,采用逆向教学设计理念,进行了如下探索。

一、选取大概念,确定大单元逻辑主线

学科大概念“少而精”,是大单元培育地理学科核心素养和选取相关情境素材的统领,是大单元地理思想、地理原理、地理方法、地理学科本质的集中体现,在学科中处于中心地位,具有广泛的适用性和解释力[1]。学科大概念是将具体知识组建成递进、层级知识网络的逻辑主线,具有超越课堂甚至是学科的持久性、广泛性和可迁移性。

本次探索选取的大概念是“人地关系”,它是地理学科比较顶层的思想方法和核心素养,可以有效统摄不同模块、不同章节的知识体系,有助于对原有教学内容优化整合,将地理知识的线性堆砌转变成网络层级型的知识树,使得课程内容更加结构化,在节约课时的同时,也有助于学生从更加宏观的视角认识人与自然和谐相处的重要性及相关途径,审视人类活动的合理性。

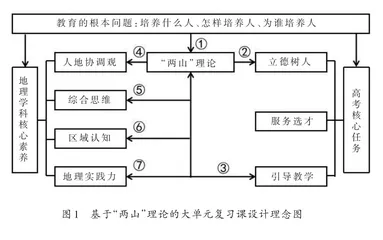

“两山”理论重点阐释了“绿水青山”和“金山银山”的辩证统一关系及其演变历程,是习近平生态文明思想的核心内涵,是生态文明建设的行动指南,回答了有关生态文明的一系列重大理论和实践问题,对中国全面建成小康社会、基本实现现代化具有重要的理论和现实指导意义[2]。引导高中生认识并深刻领悟“两山”理论,也是落实教育根本问题的具体体现。两者的关系如图1中的①所示。

“两山”理论作为习近平新时代中国特色社会主义思想和社会主义先进文化的重要组成部分[3],是当代青年应该具备的核心价值之一,可以作为高考落实立德树人任务的考查方向,也能体现高考的育人功能和积极导向作用(如图1中的②③所示)。同时,“两山”理论是比地理学科核心素养中的“人地协调观”更加具有辩证思维的理论体系,可以有效连接地理学科核心素养中的“人地协调观”和高考“立德树人”的核心任务,两者与高考的关系,可以用图1中的②和④来表示。基于以上分析,本次大单元复习课的设计,选取“两山”理论作为串联线。

二、引入乡土地理,创设大单元整体情境

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》中明确指出,要“在地理情境中,强化学生的思维训练”,要在“真实、复杂的现实情境之中设计具体任务”,进而评价学生的核心素养。《中国高考评价体系》明确规定:“以情境作为高考的考查载体,以此承载考查内容,实现考察要求”。以乡土资源为背景的乡土地理课程,是对高中地理教材的有益补充,可以将高中地理课程和生活实际相结合,可以丰富学生学习的内容,还可以让学生感受“生活中的地理”,进而提升地理学科的趣味性,更有利于形成符合学生最近发展区的教学内容。

笔者所在的淮北市,因煤而建,缘煤而兴,曾被打上“乌金之城”的历史烙印,后因资源枯竭遭遇发展“瓶颈”,在“两山”理论指导下,不断推进城市向生态美城转型,如今“绿金淮北”建设效果初显。

基于以上分析,本次设计以淮北市煤炭产业的兴起条件、煤炭产业对城市化的驱动、煤炭资源枯竭后的城市转型等具体情境作为载体,通过分析课程标准,整合相关教材内容,形成系统化的大单元教学逻辑,再分解成相互关联的课时逐一突破,引导学生思考其中的人地关系思想的演变和“两山”理论的具体体现。让学生在乡土地理的真实情境中体验地理学习任务解决的过程并培育相关核心素养(如图1中的⑤⑥⑦所示)。

三、解读课标,明确大单元复习内容

人地关系是地理学研究的核心主题,是高中生通过地理学科的学习应逐步形成的正确价值观,也是地理学科育人价值的集中体现。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》中针对这一核心素养制定的总体课程目标为:“学生能够正确看待地理环境与人类活动的相互影响,深入认识两者相互影响的不同方式、强度和后果,理解人们对人地关系认识的阶段性表现及其原因,认同人地协调对可持续发展具有重要意义,形成尊重自然、和谐发展的态度。”课程目标内容中明确指出“学生”是行为主体,研读各模块与之密切相关的课程目标内容,发现行为条件多为“结合实例”“运用……”“以……为例”,行为动词多为“解释”和“说明”,要求教师要通过具体案例、统计图表、图片、视频等形式向学生展示相关材料,营造真实的教学情境,引导学生主动获取和解读地理信息;要求学生学会利用所学知识和所给材料解释和说明具体问题。除了对关键能力的培养和对人地关系素养的培育,教师还要明白大单元内容渗透的其他核心素养和能力类型、设计的具体学业要求和学业质量水平等。

大单元教学目标是大单元教学的指南针,指向学生对大概念的理解和迁移应用,注重将概念的理解和核心素养的培育穿插在学习过程中,进行课时目标设计时,需要关注课时的关联性、素养培育的层级性和螺旋上升性,需要关注学生知识获得和技能训练的过程及对概念的深层次理解,切忌只关注浅层次学习内容和过程,更不能机械化堆砌课时。

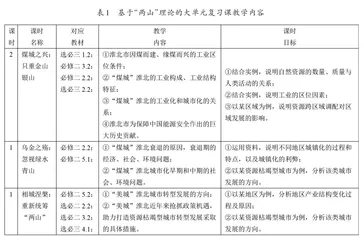

本次大单元教学设计选择淮北市作为典型区域,以淮北市“煤城”变“美城”的转型这一区域发展变化作为具体问题的情境,重构了教材中与之相关的内容;设计了缘煤而兴大放异彩→乌金之城生态破坏→城市转型相城涅槃的主线及相关单元驱动问题,涵盖单元内的重要知识点。通过相关地图、文字、统计图表、图片、视频等形式向学生展示相关材料,同时布置具体的探究任务。引导学生对相关地理信息进行整理与挖掘,培养其获取和解读地理信息的能力;引导学生利用相关地理信息解决布置的相应探究问题,培养其调动和运用地理知识的能力、描述和阐释地理事物的能力及论证和探究地理事物的能力;引导学生深层理解区域转型发展。通过对区域形成、发展与演化的深度剖析,渗透人地协调观这一学科核心素养培育的要求,顺利实现教学重点从了解人地关系、获得记忆性知识向认知区域发展阶段及其人地关系的转变,更加有利于促进学生关键能力的形成和学科核心素养的培育,具体复习内容如表1所示。

四、重组教材,构建大单元复习课实施路径

大单元的教学过程本质上是对大概念不断进阶理解的过程,这就需要教师以大概念为聚焦统筹规划统揽全局,有序组织大量的材料,设计指向大单元学习的核心问题,围绕核心问题再设计一系列具体问题和事实问题,组成问题链,引导学生思辨,在解决问题的过程中进行有效学习,在具体的问题情境中培养其关键能力和学科核心素养。

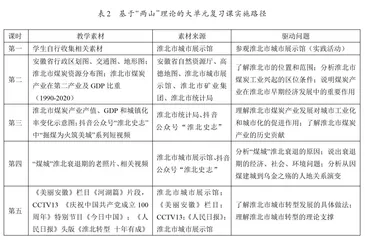

本次大单元教学围绕淮北市“煤城”变“美城”的转型这一真实复杂的现实问题情境展开严密教学,依托贯通一致的大情境设计具有概括性、统领性的单元驱动问题,再将大问题分解为若干具体的小情境、小问题,通过追问形成问题链,再将问题链组织设计成有意义的学生活动和任务序列来引导学习活动。学生在体验“生活中有用的地理”的同时,让学习任务变得真实鲜活而有意义,进而落实课标要求。本次研究,设计了基于“两山”理论的大单元复习课,具体实施路径如表2所示。

本次研究设计的基于“两山”理论的大单元复习课,打破了教材自然单元的局限,对必修部分和选择性必修部分的相关教学资源进行了有机整合,以乡土地理中的生产与生活资源构建大单元复习的大情境,让学生在真实情境中解决具体、复杂的现实问题,进而引导学生理解“两山”理论。

这样的设计,更加有利于学生理解人地关系的发展演化,更加有利于学生从区域的视角认识人地关系,更加有利于加深学生对学科大概念的理解和落实人地协调观素养的培育,进而形成因地制宜进行区域开发的观念。以“生活中的地理”为载体,让学生在真实情境中运用所学的地理知识和技能去感悟、分析、理解人地关系,更加有利于全面、综合地培养学生分析和解决现实生活中地理问题的能力,也更加有利于学生乡土情感的培养。

参考文献

[1]沈朝伟.全面践行“两山”理念深度引领地理教学——以“区域农业可持续发展”为例[J].中学地理教学参考,2022(03):35-37.

[2]中共中央文献研究室.习近平关于全面建成小康社会论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2016.

[3]习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[M].北京:人民出版社,2017.

(本文系安徽省教育科学研究项目“高中地理教学渗透习近平‘两山’理论策略研究”的研究成果,项目编号:JK22093;2023年度淮北市教育信息技术研究课题“‘互联网+’背景下高中地理教学渗透课程思政的路径研究”的研究成果,项目编号:HB202303)

编辑:陈静