写作训练的途径及评阅方法

作者: 张燚【摘要】写作是语文听、说、读、写这四种能力中必备的一种,也是难度较大的一种。它能有效提升学生观察、思考、想象、表达等方面的能力,进而提升学生的语文学科素养。文章从达成写作训练的有效途径进行了探究,并就作文批改提出了建议。

【关键词】中学语文;双减;写作训练;途径;批改;建议

【中图分类号】G633.4【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)13—0110—04

“写作是运用语言文字进行表达和交流的重要方式,是认识世界、认识自我、创造性表述的过程。”写作一直是教师和学生难以攻克的“堡垒”,但它在语文教学中又占据着重要的地位,《全日制义务教育语文课程标准》(2011年版)“课程目标与内容”部分第四学段中对写作的具体要求是:“作文每学年一般不少于14次,其他练笔不少于1万字”,写作教学的重要性可见一斑,那么,“双减”背景下如何进行高效的写作训练,从而达成提质减负的作文教学目的呢?可以从以下几方面进行尝试。

一、写作训练的有效途径

(一)抓住单元“写作实践”,进行片段作文训练

统编教材的写作专题基本与各单元阅读的学习重点相匹配,从培养学生的写作兴趣和良好的写作习惯开始,逐步培养学生对记叙文、说明文、议论文等各类文体及游记、书信、小传等实用类文本的写作能力。每学期学校会安排6个写作专题的教学任务,其中,“写作实践”一般是进行“片段作文”的教学,这可以作为“小练笔”的形式出现。

相对于一篇完整的作文,片段作文一般由一个或几个语段组成。它内容集中,中心明确,具有一定的独立性;语言高度凝炼;篇幅短小,一般200字左右。教材中的片段作文与单元文本学习和单元写作专题紧密相连。例如,七年级上册第一单元的写作专题是“热爱生活,热爱写作”,片段写作的要求:九月份,由夏入秋,天气转凉,自然景物、人们穿戴等方面也相应发生了许多变化,到生活中去细心观察、体验,选取一个场景,写一段文字,描述这些变化。这个片段作文紧扣本单元作文专题,引导学生热爱生活要从关注身边的世界开始,注意时间、节令的变化,注意由此带来的人、事、物的变化。其中,也是最关键的,引导学生要善于观察、善于发现。

观察生活可以是静态观察,也可以是动态观察。静态观察就是观察人、物等在静止状态下的特点,发现它们在大小、颜色、数量、形态等方面的特点;动态观察就是观察人、物等在运动状态下的特点,这是更高层次的观察,因为动态中的人千变万化,需要观察者留心、用心、细心。类似这样的片段写作,即便学生的生活经验不够丰富,写作能力不高,不喜欢写作,因其篇幅短、所需时间少,也能在一定程度上减轻学生的压力,让学生易于接受。长期坚持这样的写作训练,学生的写作能力会有所提高。

统编语文教材中的片段写作训练形式多样,可以写班上一个熟悉的学生或好朋友,或抒发某种情感,或就某篇课文写随感,或缩写一篇学过的小说,或论证某个论点等,都可以进行片段写作训练。这样的写作不仅能引导学生细心观察生活,还能训练学生的思维能力。因为写作、讲评、反馈、纠正这些活动都可在一堂课完成,易于操作。

(二)结合综合性学习活动,进行写作训练

“综合性学习主要体现为语文知识的综合运用、听说读写能力的整体发展、语文课程与其他课程的沟通、书本学习与生活实践的紧密结合。”[1]在不割裂教师对于综合性学习教学设计的前提下,用好综合性学习中的写作实践,也是写作“小练笔”的一个有效途径。

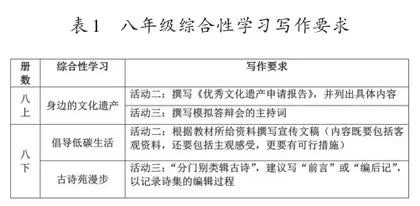

如,七年级下册第三个综合性学习是“我的语文生活”,本次综合性学习有3个活动:正眼看招牌、我来写广告词、寻找“最美对联”。这3个活动都以观察和积累为主。其中,“我来写广告词”需要教师引导学生关注不同行业、不同媒介的广告词。这样的广告词写作训练能增强学生对广告词的欣赏能力,也能提高学生对这类文体的写作能力;同时,还能让学生意识到语文与生活密不可分,在日常生活中学习、体会语文。综合性学习中贴近现实生活、注重实用性的写作活动还有很多,如表1。

表1中的写作活动需要学生多角度地对材料重新审视、整合,因此,教师要引导学生总结活动经验,教会学生如何拟题,如何写提纲,如何填充材料。在这个过程中,激发学生的写作兴趣,比传授写作技巧更重要[2]。

(三)利用“活动探究”单元,进行写作训练

统编版初中语文教材的变化之一就是新增了4个“活动探究”单元,这4个单元分布在八、九年级,力求“整合阅读、写作、口语交际,以及资料搜集、活动策划、实地考察等项目,形成一个综合实践系统,读写互动,听说融合,由课内到课外,培养学生综合运用语文的能力”。

每个“活动探究”单元均有3个任务:课文学习、实践活动、写作表达。八年级上册第一单元是以新闻为主题的“活动探究”单元,有以下3个任务:新闻阅读、新闻采访、新闻写作。八年级下册第四单元是关于演讲的“活动探究”单元,同样有3个任务:学习演讲词、撰写演讲稿、举办演讲比赛。九年级上册第一单元是以诗歌为主题的“活动探究”单元,有3个任务:学习鉴赏、诗歌朗诵、尝试创作。九年级下册第五单元是关于戏剧的“活动探究”单元,这个单元不要求创作剧本,但是任务三“演出与评议”要求学生写一篇文章,谈谈自己对剧本和戏剧表演的认识,并列举7个备选话题。写作一般是第3个任务,是前两个任务的落实,学生有比较多的选项可以选择,有比较大的写作自由度,兼顾了学生之间的差异性。九年级下册要求写戏剧评论,要力求表达出真实感受和独特见解,当然,只要就某一点、某一方面评论即可。通过写评论,加强自己对剧本和戏剧表演的认识,这是由感性上升到理性的过程,是思维深化的过程。

(四)紧扣课后练习题,将文本学习与写作结合起来

统编初中语文教材的课后习题由“思考探究”和“积累拓展”构成,这些习题围绕“三维”目标,要么把握文章的内容和思想,要么理解作者的写作意图,要么探究文章的写作特点,要么从课文学习向课外拓展……课后习题中有许多练笔的素材,多集中在“积累拓展”部分,大致有以下几个类型。

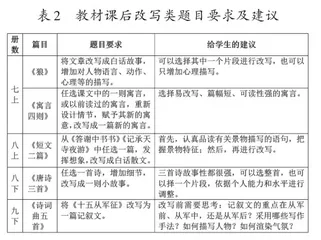

1.改编类写作。(1)改写。改写类写作训练多集中在古诗文中。统编初中语文教材在九年级上册有“学习改写”的写作专题,统编教材中改写类题目及建议如表2。

改写是写作训练的一种方式。表2中的五道题目,大都属于语体改写,即将文言改为白话,这样的改写,以与原著保持一致为宗旨,以学生熟读并理解文章的内容、主旨和情感为基础,以发挥联想和想象为主要方法,如果训练得当,能大大提升学生的写作能力。

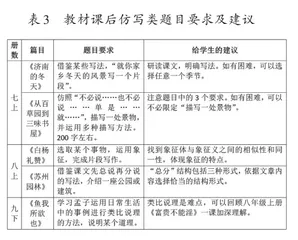

(2)仿写。仿写类的题目意在训练学生的书面表达能力,要求学生“将阅读所得转化为写作所能”,这是对阅读的迁移与深化。统编教材中仿写类题目及建议如表3。

奥苏伯尔的认知结构迁移理论认为,一切有意义的学习都是在原先拥有的学习经验基础上进行的。迁移能将新知识与旧知识连接起来,能将原有知识中学到的方法、经验用于新知识,并且得到提升。仿写就是这样一种写作训练。仿写可以仿篇章结构,例如,表3中的《苏州园林》;也可以仿写作手法,如表3中的《白杨礼赞》;还可以仿写作视角,如《社戏》中作者以儿童的视角和体验叙述儿童时代在家乡看社戏的经历。这样的仿写训练需要抓住作品的精髓,仿其形,更学其神,在模仿中有学生的个性化创造,最终提高自己的写作水平。

2.谈看法、说感受类写作。“积累拓展”部分要求谈看法、写评价和感受的习题比较多,这样的习题可以训练学生思维的深度和广度,学生能够由理解把握文本到积累梳理语言材料,然后内化为语文素养。

谈看法、说感受类的课后习题在题目设计上。遵循由基础知识到语文能力的培养,再到语文核心素养的建立这一思路,梯度性比较明显,谈看法、说感受类题目对学生的能力要求较高。表4中的题目属于思维拓展类,这样的写作训练可以让学生触类旁通,思维更活跃、更具思辨能力,真正将所学用于生活实际。例如,科普作品《阿西莫夫短文两篇》的这道题目,学生提出疑问,通过搜集、整理资料解决问题,在这个过程中,学生被激发出探究科学的兴趣,将课本学习和课外知识统一起来。

(五)随文布置练笔,关注文本细节

统编初中语文教材的选文文质兼美,契合初中生欣赏、理解、认知水平。课文中有一些很好的可以作为写作训练的素材,但是这个往往是隐性的,需要教师运用智慧,积极发掘。

例如,七年级上册《皇帝的新装》第1段:“他既不关心他的军队,也不喜欢去看戏,也不喜欢乘着马车去游公园——除非是为了去炫耀一下他的新衣服。他每一天每一点钟都要换一套衣服。人们提到他,总是说:‘皇上在更衣室里。’”教师可以让学生仿写“既不……也不……也不……除非……总是……”的句式。这样的精彩片段往往使用了独特的写作手法,仿写这样的片段,可以让学生更深入理解文本,也能让学生迅速掌握课文中运用的写作手法,进而运用到自己的写作中去。

二、作文批改建议

批阅作文是教师最头痛的事情之一,叶圣陶老先生说:“我当过教师,改过学生作文不计其数,得到深切体会:徒劳无功……徒劳无功,但是大家还在干,还要继续干下去。”[3]大作文加上练笔,作业的批阅量极大,语文教师又往往是班主任,事务繁多,如何高效地批阅练笔?有以下建议:

1.提倡粗批疏改,反对精批细改。精批细改练笔,不仅增加了教师的负担,而且不利于发现学生写作中的主要特点和主要问题,教师只需圈出目力所及之处的错别字、病句,然后在能提高学生练笔质量的关键处给予指导,教师要学会抓大放小。

2.写个性化评语。时下流行的词语、一颗心的形状、打油诗等都可以成为评语。这样的个性化评语可以拉近师生之间的距离,营造和谐的学习氛围。

3.分组面批。面批能及时、有针对性地指出学生练笔中存在的问题。对于中上程度的学生,教师应关注他的写作过程、方法、情感;对于程度差一些的学生,教师可以关注他的写作能力、态度。每个学期每个学生面批一至两次即可。

4.学生自改与互改。学生自改与学生之间的互改并不意味着教师的缺位。教师可以选择若干篇中等程度的、有代表性的学生练笔作为互改的模板,然后指导学生如何批阅作文,最后,教师需要对学生的批改进行把关,留下批阅的痕迹。

“双减”意味着“更高效”,统编初中语文教材有丰富的写作资源可挖掘,教师需要研读课标,细读文本,用好教材,从而有的放失地指导学生的写作。

参考文献

[1]温儒敏,王本华.义务教育教科书.教师教学用书[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]康佩林.开展“综合性学习”夯实学生写作能力[J].甘肃教育,2020(23):71.

[3]胡家曙.高效语文教学——特级教师教学新实践[M].重庆:西南师范大学出版社,2016:249.

编辑:张慧敏