支架式教学模式在初中古诗教学中的应用

作者: 杨胜兴 曲瑛【摘要】支架式教学模式被广泛地应用于各科教学中。文章从初中古诗教学入手,按照最近发展区理论,依据教材的编排系统,结合学生的成长规律,搭建基于体裁学会有感情的朗读支架、借助注释和题目(材)理解内容支架、通过事和景判断情感支架、巧用助读资料知人论世支架,引导学生解读诗歌,提高古诗的欣赏水平。

【关键词】初中语文;支架式教学模式;古诗教学;应用

【中图分类号】G633.3【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)13—0114—04

支架式教学源于建构主义,其核心是前苏联心理学家维果斯基的“最近发展区”理论。建构主义者从这个理论出发,借用“脚手架”形象地表述学习者从实际学习水平到教师指导下解决问题的学习过程,其实质是以学生为中心,根据学习者当前发展水平,运用系统有序的方法支持、引导、协助学习者主动建构知识,培养技能。在上世纪末,北京师范大学教授何克抗将其作为建构主义教学模式的一种教学方法,介绍到国内[1]。之后英语学科的研究者们最先开展学科应用研究,随后波及到数理化等学科。2016年马林莉出版专著,在语文写作教学的研究中引入了支架式教学理论,开启了语文学科专题研究的先河。目前支架式教学理论在中学各个学科的不同学段均有不同程度的应用研究,对推动课堂教学改革起到了一定作用。从近年的研究来看,大多硕士论文看到了支架式教学理论在古诗词教学中的实用价值,尝试建构课堂教学模式,但只是结合前人研究的方法,以具体的一首诗作为对象,按部就班给出支架,引导学生学习,没有细致深入地观察和研究它在日常课堂教学中的有效运用方法。也就是说,教师作为学生学习的外部支持者,思考既立足于学生最近发展区选择和确定供学生学习的内容,又能搭建科学合理的支架帮助学生完成课堂学习,进而提高教学效率,提升学生的认知水平,这是一线教师要解决的问题。下面,笔者结合教学实践谈谈支架式教学模式在初中古诗词教学中的具体应用。

一、基于教材,搭建支架

在具体教学中,诗歌的教法,很大程度上受制于学情,如何切中学生的最近发展区,除了教师与学生直接对话、批阅作业、测试和平时的观察记录等方法,教师还应从教材的助读和练习入手,整合知识点、提炼方法,为后续教学活动搭建支架打好基础。

统编初中语文教材的古诗词部分,编者均配有“预习提示、课下注释和课后练习”;自读背诵部分单个篇目均撰写了精要的鉴赏性文字,提供了注释。检索全六册教材中古诗精读部分,大致可梳理出如下古诗教学的基本内容。

1.全六册教材中古诗精读的助读之一“预习”部分,反复提示“有感情的朗读”,注意“节奏和韵律”,体会“古体、近体”诗和“词”不同的“韵律”,把握“句式、用韵的特点”,强调学诗时注意诵读、感悟韵律和重视诗歌的体式特点。

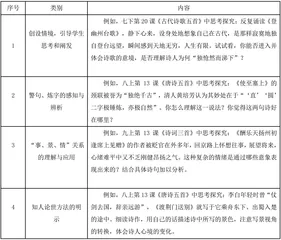

2.全六册教材中古诗精读的“课后练习”部分析出包含可直接作为教学“脚手架”的以下四类教学内容,如下表:

这些提示性文字和课后练习,“实际上起着对一项知识、尤其是对一篇课文所要教学内容的固定作用,它们是对课程内容的具体展示。”[2]这是教材编写者对《义务教育语文课程标准》规定的学段目标渗透的具体载体,是古诗教学内容的具体化,也是教师确定教学内容的指针。课堂教学中,它们是搭建教学“脚手架”的重要材料和方法来源。所以,教师需要认真研读,仔细体会,进而快速准确地确定教学内容,找到相宜的教学方法。

二、运用支架,精准教学

从课堂实践来看,学习一首诗,让学生知道读诗的顺序、感悟及鉴赏,拎住其“体式特征”是关键。即把握住诗的体裁,再深入到其内容和情感是古诗教学的题中之义。一般可借助如下支架运用的策略来实现。

1.听觉型支架:吟诵入体,有感情地朗读。这里的“体”指诗歌的体裁,亦即形式。不同体裁的诗,读法有所区别。譬如“诗经”有“风雅颂”之别,朗读时,“雅颂”要正、侃侃落落,“风”可轻松、温柔;而“离骚”大多慷慨悲切,至于后世之诗,源于离骚,宜应依体定读。如何训练学生基础朗读诗歌的能力?首先,教师引导学生从字数、句数、是否押韵判定诗歌的体裁。例如,在李白的《峨眉山月歌》中,从字数上看,为7个字,即知本诗是七言诗;从句数上看,为4句,即知本诗有可能是绝句;再看是否押韵,“流”“州”押韵,由此可以判断本诗为七言绝句。用同样的方法,可以判断一首诗是律诗还是绝句,是五言还是七言,这一点教师不用刻意去教,对比练习几首诗,学生即可领悟。其次,借助简单的平仄知识,让学生明白诗歌朗读的节奏。节奏既是朗读时停顿的标志,也是诗句句意断开所在。如“孤山寺北/贾亭西,水面初平/云脚低。”学生容易断成“孤山/寺北/贾亭/西,水面/初平/云脚/低。”前者读起来清楚,句意一目了然,后者则是误读。这样,无形中引导学生在朗读诗歌时,有章可循,正确停顿。当然,最终的目标是“有感情的朗读”,这一点难度较大。一方面与学生的性情有关,豪放者张口即来,不在乎错漏,自得天成;内秀者再三鼓励,亦步亦趋,隔靴搔痒,不达其旨。所以辨“体”教学中运用这些支架,可以激发学生朗读和听同伴(教师和学生)朗读的兴趣,逐步做到读准字音、把握节奏、初步体会情感,且能运用声音的大小、节奏的快慢和气息的强弱达成目标。

2.视觉型支架:按图索骥,借助注释或题目理解内容。用眼睛看是学习过程中获取信息的最主要途径,知识输入越直观,引起学生学习兴趣的机会越大。在教学中,教师运用实物教具直观展示教学内容,有意识地挖掘诗歌直观可抓的点位,给学生搭建理解词语或诗句的支架。如,关注诗歌的注释。古诗句式整齐,语言简洁,但意境幽远,没有一定的语感和相当的词语积累,诗中的一些用词会成为学生阅读的“拦路虎”,课堂中研读注释是不可懈怠的,课外学生自主练习运用注释亦不容小觑。例如,“龙钟”一词,在岑参的《逢入京使》:“故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干”中指流泪的样子;在陈与义的《咏牡丹》:“青墩溪畔龙钟客,独立东风看牡丹”中指年老行动不便。倘若诗中缺乏注释支持,要理解诗意,就需细读题目。例如,刘禹锡《元和十年自朗州至京戏赠看花诸君子》:“紫陌红尘拂面来,无人不道看花回。玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽。”这首诗中,似乎没有阅读障碍,但“紫陌”不易理解,细读诗句,结合“玄都观”可以判定“紫陌”说的是某个地方,回顾诗题,不难理解它就是指“京城”。这样,通过题目和内容的互证,既弄清了词语的意思,也弄清了诗意。此外,还要关注诗歌的“题材”,学生读完一首诗,根据内容可以大致判断出来。初中阶段古诗常见的题材有:送别诗、边塞诗、山水田园诗、怀古诗、咏物诗、行旅诗、闺怨诗等。循着这个思路,按图索骥,教师可以引导学生进一步理解诗歌所写的内容,判断诗人在诗中传递的情感。这样通过抓注释、题目和题材等,逐步积累,启发学生快速了解内容,理解词意,把握诗的感情基调。

3.思维型支架:览诗悟情,通过事和景判断情感。思维是人的认知活动的总和,配合听觉和视觉,能形成对所关注对象的一种感受。诗是情感的载体,而情感的抒发,需要构成诗的硬件——事,景。古诗往往缘事而发,因遇得题、因题达情、因情敷句[3]。事或情是诗人创作的根本动力,也是构成一个作品除景之外或显或隐的硬件。在古诗中,事、景、情一般有三种关系:一是“你中有我,我中有你”的平衡关系。其中事通常被淡化,如果不假思索地套用“情景交融”“一切景语皆情语”等话语鉴赏诗歌,会误导学生。相反,若拈出这三者中被淡化了的“事”恰恰是诗中景的出现和情的生发的基础,由事的厘清再来理解诗人摄取的景和抒发的情感,就容易多了。例如,李白的《春夜洛城闻笛》中,事是诗人春夜听笛,景是月夜之景,情是思念家乡,“事、景、情”悄然融为了一体;二是事、景、情还有一种景催情生的关系。如,崔颢登临黄鹤楼,从白天楼上远眺的惬意自在,到局促于江上(船上),随着袅袅炊烟游兴阑珊之后,乡情油然而生。外在景的变化,促成了诗人内心情感的变化;三是从诗的局部来看,事、景、情还关涉到句。如,“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”是一种动态之景。景显、事隐、情蕴的现象,在赏句中尤需关注。至于炼字、修辞、用典、意象等常用的鉴赏方法,可做补充使用。课堂教学中,教师需着力在此处搭建支架,提醒学生从诗歌中“景”的描写出发,综合运用视觉、听觉和动觉,深入到诗的内部——判定诗人的情感或者情感的变化,逐步培养学生梳理事、景、情关系的能力和感悟的能力。

4.活动型支架:巧用背景资料,知人论世。诗歌的赏析,离不开知人论世的方法,它的核心是占有丰富的背景资料。通常情况下,从网络或图书馆搜集资料、实地调查访问、参观名胜古迹等活动中,可以获取背景资料。此外,用好课本中的一些或隐或显的资料,也能获得需要的背景资料。如,八上第25课《诗词五首》课后第四题:《春望》与《月夜》都是杜诗中的名作,也都作于杜甫困居长安期间。阅读、理解这两首诗,比较它们在思想感情和写作手法上的异同。题干中的“困居长安期间”就是两诗的写作背景,在《春望》的学习中,课本上的第一个注释对“困居长安”有详尽说明,它是理解《月夜》诗的基础,解决“思想感情异同”的关键。《春望》是忧国忧民,是站在关心国家民族命运高度的宏大叙事。《月夜》是思儿念妻,是站在一个普通家庭遭受乱离痛苦的角度展示铁骨柔肠。结合安史之乱这一背景,通过两首诗内容的梳理,教师可以引导学生进一步理解和完善杜甫的形象——这是一个深受儒家思想教育、胸怀天下、心系人民甘苦的大丈夫,也是一个心忧妻儿、浑身充满儿女常情的男子汉。

总之,在支架式教学视域下,古诗的课堂教学宜紧扣“助读和练习”,从古诗的自身体式特点出发,由外在的形式入手,读准字音,读清节奏,读出情感;再在熟读成诵的基础上由内容(事)而情感,这当中需要紧紧抓住“事、景、情”的微妙关系,借助知人论世方法的渗入,引导学生逐步熟悉诗歌学习的顺序和方法,在积累、感悟中提升和进步,达到《义务教育语文课程标准》规定的学段目标。

参考文献

[1]何克抗.建构主义的教学模式、教学方法与教学设计[J].北京师范大学学报(社会科学版),1997(05):74-81.

[2]王荣生.语文课程与教学内容[M]北京:教育科学出版社,2015:151.

[3]王夫之等撰,丁福保辑.清诗话[M]上海:上海古籍出版社,2015:834.

(本文系2021年度兰州市“十四五”教育科学规划课题“‘支架式教学’在初中古诗词教学中应用探究”的研究成果,课题立项号:LZ[2021]GH083)

编辑:徐春霞