“互联网+教育”赋能乡村教师专业发展的“1236”模式

作者: 黄丽娜

[摘 要]本文论述梧州市长洲区教研室立足本土实际,借力“互联网+教育”,在实践中创建的有利于长洲区乡村教师专业发展的“1236”研训模式,“1”是一个中心,即以教师专业发展为中心;“2”是两个重点,即以学科主题教研和信息技术与学科融合为重点;“3”是三个团队联动管理,即城区牵头团队、研训专家团队、学区导师团队联动管理;“6”是六种途径,即“1+N”引领式专递课堂、主题式名师课堂、共享式名校网络课堂、打卡式网络阅读、竞赛式研修、影子式跟岗研修这六种研修途径,搭建网络研修空间,建立网络研修共同体,开展大规模、低成本、可持续、可复制的跨校跨区域的网络研修,持续引领乡村教师专业发展,深度回应党对乡村教师队伍建设的重大关切。

[关键词]“互联网+教育”;乡村英语教师;专业发展;“1236”模式

一、分析存在问题,厘清“痛点”“堵点”及“难点”

(一)痛点

乡村教师外出学习受限,培训课程内容与需求不适配。一是由于乡村学校地处边远地区,且教师兼任多门课程甚至包班,难以抽时间外出学习,要改变乡村教师的学习生态,打造随时随地的学习资源和空间。二是培训内容与乡村教师的实践导向的培训需求不适配,乡村教师需要针对本校教学实际、学了即刻能用的培训课程。要开发针对性培训课程内容。

(二)堵点

乡村教师缺乏名师骨干的持续引领,教学能力不强。乡村学校教师岗位缺乏吸引力,学科教师多是处于单打独斗的状态,没有骨干教师持续引领,教育教学能力低下。城区的骨干教师无法经常到乡村学校指导,要创新骨干教师引领的方式和途径。

(三)难点

本土优质资源少,缺乏共研共享。虽然网上的教学资源很多,但是与本土教材、学情匹配的较少,且适合城乡共研共享的更是微乎其微。要破解这一难点,要抓好优质资源建设,实现从“拿来”到“自创”的转变。

二、落实“四抓”措施,开展加快本地教师的专业成长的研究与实践

基于“互联网+教育”视域,梧州市长洲区教研室边探索实践边推广运用,以促进乡村教师的专业发展为抓手,落实“四抓”措施,开展加快本地乡村教师的专业成长的研究与实践。

(一)抓准项目培训

一是精准课程。在教师方面,对接乡村教师问卷调查培训需求,精准设计开发了“平台实操—学科融合—素养提升—学科教学”四大模块课程群,在培训形式上聚焦案例分析和实践操作;在学生方面,制作知识点讲解、拓展学习等微课视频,辅助教学。

二是精准时空。创建梧州长洲三个课堂平台,依托CCTALK,UMU等平台,录制学习短视频并生成链接,乡村教师利用碎片化时间点击学习,完成答题、获取学分,突破乡村教师外出学习难的困境。

(二)抓准校本研修

各学校立足教师“整体提升”,制定校本研修的管理与工作方案,形成“骨干指导、教研组研讨、学校交流”的应用研磨机制,做到骨干指导有任务目标,教研组研讨有专题研讨计划,学校交流有研修活动方案。通过“集中+网络”等形式参与培训,更新教师信息化教学理念,确保校本研修的有效推进。

(三)抓实资源覆盖

一是开展信息技术与学科深度融合评比活动,重点在信息化课堂教学、教学设计、论文、微课等进行评比,收集长洲区级优秀课例、优秀微课,建立长洲区英语学科优秀微课资源库,实现教育资源共享。

二是要通过网络研修共同体,共研共磨共享优质资源,仅小学英语学科在希沃平台上导师和乡村教师共研共享课件达2035份。

(四)抓好考核验收

城区研训团队制订本辖区的考核方案、评价标准,各学区、校制定考核细则,确定考核办法,按时开展考核工作。城区对学区、各校完成开好国家课程、加快本校教师的专业成长进行实地走访,查阅资料,听取汇报等方式进行评估验收。

三、探究“1236”研训模式,促进乡村英语教师专业发展

借力“互联网+教育”,积极探究“1236”研训模式:一个中心、两个重点、三个团队、六种途径,为乡村英语教师专业发展提供了新视角。

(一)“一个中心”:以教师专业发展为中心

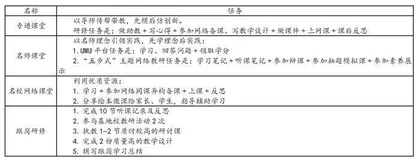

以教师专业发展为中心,制定统一的研修方案,以任务驱动为策略,采用学科整体推进的方式,让每一项研修都与任务连接,乡村教师在任务驱动下,深度参与研修,有力支持与服务乡村教师专业发展。下表是部分研修任务:

任务既是压力,也是鞭策教师专业发展的动力,同时增强团队凝聚力,提升了教师的学科教学能力。

(二)“两个重点”:以学科主题教研和信息技术与学科融合为重点

1.以学科主题教研为重点,在城区学科的整体推进下,研修主题内容上同步,形式上互补。如阅读教学中培养学生思维能力这个主题,名师课堂侧重围绕这个主题开展“理论引领+课堂示范”等教研;名校网络课堂供给在线课程资源,如微课进行课例分析;专递课堂导师指导乡村教师校本课堂实践;网络阅读则围绕主题阅读夯实理论基础;跟岗研修则开展乡村教师访名校,名师的“实地指导”;竞赛式研修侧重成果凝练提升。

2.以信息技术与学科融合为重点,打破传统培训的时空限制,利用CCTALK平台、UMU平台、“梧州长洲三个课堂”等平台,结合本区教实的实际,开发出适合乡村教师培训的设备培训课程、学科融合课程、学科教学课程、教师素养提升课程,实现了教师个性化学习,赋能教师专业成长。

(三)“三个团队”联动管理:城区牵头团队、研训专家团队、学区导师团队联动管理

长洲区组建城区牵头团队、研训专家团队、学区导师团队,城区牵头团队由教研室及电教办组成,抓整体谋划、技术指导与管理;研训专家团队教研员及学科名师组成,抓好培训质量及过程指导,学区导师团队由骨干教师组成,负责落实专递课堂的组织实施工作,抓出实践成效。实行“1+N”联校制(即1所城区学校和N所农村学校组成的研修群体),实行“1+N”导师制(即1为学区骨干和N位乡村教师组成研修群体),形成“城区牵头、学区实施、导师引领”三级联动的管理模式,解决乡村英语教师缺乏骨干持续引领等难题。

(四)“六种途径”:“1+N”引领式专递课堂、主题式名师课堂、共享式名校网络课堂、打卡式网络阅读、竞赛式研修、影子式跟岗研修这六种研修途径

1.构建“1+N”引领式专递课堂,扎实校本实践

“1+N”引领式专递课堂,把培训阵地“前移”到乡村教师的工作场域,即由1为学区骨干和N位乡村英语教师组成研修群体,开展校本实践。首先,乡村教师听导师上课,学习模仿导师的教育教学技艺;其次,师徒选课,在希沃网络平台协同备课研磨、授课,提交优质教学设计、课件及上课链接。通过模仿—内化—实践,手把手教,帮扶乡村教师站稳讲台。

2.开设“主题式”名师课堂,扎实教研引领

在网络平台开设名师“线上课堂”,开展教学理念、知识技能等提升类的培训,开展互动性较强的主题教研活动。乡村英语教师观摩名师课例及讲座,感受名师课例的精妙和讲座的精华,向名师学习如何钻研教材、驾驭课堂等,实现“夯实理论—转变观念—提升能力—专业发展”的目标。

3.设立“共享式”名校网络课堂,抓好资源全覆盖

实现名校网络资源共享,有效解决乡村学校优质资源不足的问题。通过建立名校英语科优质课例资源库,开展“共享式”名校网络课堂,切实提高乡村学校乡村英语教师的研修实效。如英语学科录制绘本教学、英语知识点讲解等微课并在线分享,一方面,乡村教师进行模仿实践,另一方面,把微课运用到教学中提升教学质量。名校网络课堂通过投放微课—专题培训—同课同构—反思修正,引领部分教学能力相对较强的乡村教师探索前沿课堂,促进专业能力跨越式提升。

4.开展“打卡式”网络阅读,筑牢专业理论基础

思想是行动的先导。我们利用网络平台开展长洲区英语教师成长计划读书打卡活动。根据研修的主题,定期在研修坊QQ群推送阅读文献等资源供乡村英语教师学习。英语教师在网络平台分享读书心得,并相互留言点评,交流读书心得等,以专业阅读夯实专业理论基础。截至目前,平台有3000多篇英语教师阅读打卡笔记。

5.开展“影子式”跟岗研修,推动专业能力提升

增设“基地校研修”模块,开展“影子式”研修,解决“三个课堂”主要依托信息技术实施而较少开展实地研修的实际问题。“影子式”研修即安排乡村英语教师分批到城区、学区内的名校跟岗研修。乡村英语教师像影子一样跟随导师工作学习,听导师上课,参与名校教研组的教研活动,在导师的指导下磨课上课。在“影子式”跟岗研修中,实现“线上课堂”的理论与实践教学的相辅相成,实现专业能力提升的更大突破。

6.开展“竞赛式”研修,助力研修成果的产出

以赛促学、促练、促用,开展信息技术与学科融合课堂教学、教学技能赛、微课制作比赛、优质课比赛等,通过层层选拔赛,搭建展示、交流研修成果的舞台,形成赛研一体化的研修模式,促进个人成果的提炼与团队的凝聚力。调查数据显示,82%的乡村英语教师认为基本比赛及课堂评比是促进专业成长较快的方式。教师在竞赛中收获了奖项,收获了成长。

四、实践及效果

自开展研究以来,连续四年在长洲区实践检验,并辐射到了玉林市、东兴市、苍梧县、藤县、蒙山等市县,带动城区内外60多所学校开展研究,成果应用效果得到了上级领导及社会的高度评价。

(一)促进了长洲区中小学城乡一体化发展

我区农村学校占比大,依托“互联网+教育”,城市优质师资通过网络授课使城乡学生同步学习,实现了城乡优质资源共享。依托“一校带多校、一校带多点”教研模式,利用互联网平台开展城区、学区、城乡联动教学与教研活动,进行双向互动交流的主题教研,打破时间和空间的界限,有效搭建城乡交流的便利平台,解决了乡村教师缺乏骨干引领的问题,突破乡村学校老师外出路途偏远、耗时费力,影响教学的困境。

(二)研究的成果惠及了广大地区教师

丰富的资源库成为教师充电学习的共享平台,教师同步观课、互动研讨、教学相长,推动资源共享。丰富的资源库可持续用于教研、师培,引领更多的教师成长。仅CCTALK平台“长洲区互+教育直播课堂”群组,我区有816节直播课,观课次数达64330次,在“长洲区英语教研群”我区有103节直播课,观课次数达4271次;在“梧州长洲三个课堂”的专递课堂,我区有75节课,累计时长58小时,观课次数达4271次。辖区名师先后通过“梧州长洲三个课堂”平台上传优质教育资源,共458节,开展了33个线上教活动。

成果依托工作室等平台发挥辐射力。长洲区的19个“三名”工作室的成员,通过上示范课、分享经验、开展“五步式”主题教研等,推广课题研究成果;借助“三名”工作室以及边境地区精准帮扶项目将研究成果在梧州市区、岑溪市、苍梧县及防城港东兴市进行推广交流;课题组成员发表的论文通过中国知网等平台发挥辐射力。

(三)增强了学生学习自主性,促进了教学质量的整体提升

“互联网+教育”,创新学生的学习方式。网络课程,开阔了学生视野,拓宽了知识面,给予学生展示自我的机会,让他们潜质和潜能得到有效开发,学生对学习的兴趣有了提高,学习的能力也有了明显的提升。例如,在英语教学中,名校网络课堂分享优质资源,使乡村的学生接触原汁原味英语的机会多了,口语水平不断提高;借助微课视频进行预习、复习巩固,学习的自主性明显提高。在ABC全国青少年英语口语大赛中,长洲区100多名学生获奖,有力证明了实践研究促进了教学质量的提升。

综上所述,“互联网+教育”助力了乡村英语教师专业发展,“1236”研训模式,形成了可借鉴的实践经验。

参考文献:

[1]刘志学.乡村振兴背景下乡村教师专业发展的困境与突破[J].教师教育论坛,2023(2).

[2]李小红.乡村教师专业发展的困境与纾解[J].当代教育科学,2022(1).

[3]杨金勇.基于“三个课堂”整县推进教师培训:一种大规模低成本的乡村教师专业发展路径[J].吉林省教育学院学报,2021(11).

[4]朱献梅.“三个课堂”赋能乡村青年教师专业发展——以梧州市长洲区为例[J].广西教育,2023(4).

(责任编辑:朱福昌)