小学语文整本书阅读教学中的分层指导实践

作者: 程周书

[摘 要]整本书阅读强调以学生为中心,关注对学生阅读兴趣的激发,打造以书为伴的学习生态系统。教师需要认识到整本书阅读教学不是简单地传授知识,而是激发思维,引领学生探索文学的深层次含义。在小学语文六年级的教学中,教师应深化对文本的理解,发现其内在联系,以此为桥梁,连接学生的现实生活与文学世界。本文以部编版六年级教材为例,从化被动为主动、化一维为多维、化阅读为悦读三个方面论述如何开展小学语文整本书阅读教学的分组教学。

[关键词]小学语文;整本书阅读;分层指导

《义务教育语文课程标准(2022版)》中强调倡导少做题、多读书、好读书、读好书、读整本书,注重阅读引导,培养读书兴趣,提高读书品位。分层指导实践在整本书阅读教学中占据关键地位,要求教师深入分析学生的阅读能力和兴趣点,采用差异化的教学策略,以满足不同层次学生的需求。分层指导的整本书阅读指导方式能够有效地提升学生的阅读理解能力,同时增强他们的文学素养。

一、化被动为主动,构建“导学”分层指导

(一)完成合适分组,诱发整本书阅读期待

构建导学分层指导的核心环节在于采取有效的分组策略,以激发学生对整本书阅读的期待。首要任务在于组建具有战略性的小组,教师应该考虑每个小组成员的阅读水平,确保组内成员间能相互促进,共同成长。教师应采用灵活多变的分组方式,可以使用轮换分组,确保学生在不同的小组合作中获得全面的学习体验。为了做好“热身运动”,教师需设计富有吸引力的活动,引导学生进入整本书阅读的状态[1]。

以部编版六年级快乐图书吧中《童年》的整本书阅读教学为例,教师面临的重要任务是通过精心设计的分组策略,引导学生主动投入阅读活动。此过程需细致规划,确保每一步都能有效激发学生的阅读兴趣,并促进他们的综合发展[2]。初始阶段,教师需对学生的阅读能力进行评估。基于这一评估,创建多元化的学习小组,每个小组成员的选择要考虑到他们的阅读水平、兴趣点和性格特质的互补性。接下来,设计分组活动,使每个小组都有机会通过多样化的方法来探索《童年》的主题情节。在这一环节,教师可引导学生深入探讨书中人物的性格特点和遭遇,如外祖父的粗野自私、外祖母的慈祥善良。这些活动旨在帮助学生深入理解角色的情感世界,增强他们对文本的感情投入。在教学中要实施轮换分组机制,确保学生有机会在不同的小组环境中学习,从而获得全面的体验。每次轮换后,教师可设定不同的讨论焦点,通过这种多角度的探讨,学生能够更全面地理解《童年》的深层主题。同时,为了引导学生更好地融入阅读活动,教师可以设计一系列启发性的问题,教师可以提出问题:“如果你是阿廖沙,你会如何应对家庭中的困境?”此类问题不仅促使学生深入思考人物的遭遇,还激发他们的同理心。

(二)设计分组规划,优化整本书阅读框架

教师要对分组工作进行细致规划,将不同分组的目标转化为具体的教学策略,确保每个学生都能在他们的阅读旅程中获得最大的收益。教师要对每个分组的阅读时间进行周密规划,确定每个阅读活动的持续时间,以及在教学计划中为整本书阅读安排的总时间。时间的合理分配不仅有助于保持学生的阅读兴趣,还能确保教学目标得以实现。为每个分组设计专属的阅读线路也是优化整本书阅读框架的关键环节。根据不同分组的特点,教师可以制定不同的阅读路径,密切监控每个小组的进展,及时调整教学计划[3]。

以部编版六年级《水浒传》的整本书阅读教学为例,教师需制定精细的分组规划,优化教学框架,教师要完成分组目标的设定、阅读时间的安排和专属阅读线路的设计。针对《水浒传》这部史诗般的文学作品,第一组采用速读策略。教师指导这一小组学生快速通读全书,掌握主要情节。此过程中,重点是使学生了解《水浒传》的整体框架和主要故事线,培养对书中事件和人物的基本认知。教师为该小组安排了定期的进度检查,确保阅读进度与计划相符。第二组采用细读方法。这一小组的学生深入每个章节,详细分析人物性格、情节发展及其背后的深层含义。教师为这一小组制定了详细的阅读时间表,每次课程结束时,小组需完成特定章节的阅读并就其内容进行深入讨论,以保证阅读的连续性。第三组则结合浏览和跳读的方式,进行深度阅读。教师指导学生在快速浏览全书的基础上,选择特定章节进行深入研究。

(三)设计分组任务,搭建整本书阅读结构

每个分组任务应围绕核心阅读目标展开,注重学生能力的差异化,确保每个学生在阅读活动中都能找到适合自己的角色。设计分组任务过程中,教师需要细致规划每个环节,确保活动不仅围绕教学大纲和目标进行,同时也要兼顾学生的个人兴趣。通过为学生精准设计的分组任务和结构支架,教师可以有效地搭建促进深度阅读的教学环境,使学生在整本书阅读的过程中获得丰富而深刻的学习体验[4]。

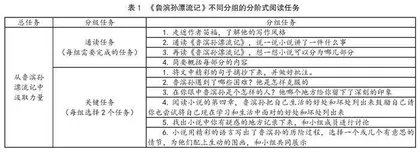

以部编版六年级《鲁滨孙漂流记》的整本书阅读教学为例,教师采用项目化目标,根据不同分组设计分阶式阅读任务(如表1),从而搭建既符合教学大纲又满足学生兴趣的教学结构。教师划分了若干个分组,每个小组有特定的阅读任务,为了确保每位学生都能参与到阅读活动中,教师定期对小组进行调整,让学生有机会体验不同的阅读角色。

二、化一维为多维,搭建“读书”分层指导

(一)利用检视方法,设计整本书阅读分组教学

检视阅读的目标是要求学生在规定时间内识别文本的主要观点、关键信息和重要结构。教师在准备阶段应深入分析教材内容,筛选出适合学生年龄段的核心信息点。随后,将学生分成若干小组,每组针对特定的阅读材料,进行检视阅读。在小组活动中,教师应指导学生运用多种阅读技巧帮助他们在短时间内捕捉文本的精华。教师还应设计一系列与检视阅读相关的问题,让小组学生识别文本的主要事件,分析人物特性,讨论情节发展。

(二)利用批注方法,设计整本书阅读分组教学

教师利用批注方法作为核心教学策略,旨在引导学生深入理解文本,并在分组学习的环境中增强交流思考,教师利用感想式、联想式和质疑式多种形式,帮助学生从不同角度理解吸收书中的内容。教师可以指导不同小组学生运用不同的批注方法来分析理解文本。在分组学习的环境中,每个小组成员可以采用不同的批注方式,然后在小组内分享讨论,以此来增进对文本的理解。

(三)利用专题方法,设计整本书阅读分组教学

专题方法的实施需要教师对作品进行深入分析,识别出那些能够最好地代表作品特色的主题,也可以将焦点放在作品所体现的历史背景、社会价值观念更为宽泛的专题上。在分组教学中,每个小组都将围绕特定的专题展开学习,鼓励学生从不同的角度理解评价文本。教师可以根据学生的兴趣,将学生分配到合适的小组,确保每个学生都能在舒适的环境中学习成长。小组成员之间共同完成对专题的研究探索。

三、化阅读为悦读,开展“拓展”分层指导

(一)搭建比较支架

教师在实施比较式延伸阅读时,要先挑选合适的作品。选择的作品应与教学大纲相关,同时具有足够的深度广度,以适应不同层次的学生需求。为增加比较式阅读的效果,教师可以设计一系列活动,让小组学生开展小组讨论,促进学生在阅读中进行深入思考。通过比较不同作品,学生能够提炼出作家的独特风格,理解不同文化和历史背景对文学创作的影响。通过搭建比较支架,教师能够有效地将阅读活动由单一维度扩展到多维度,使学生在阅读的过程中体验更丰富的学习内容,从而实现从阅读到悦读的转变。

以部编版六年级《西游记》的整本书阅读教学为例,教师要通过比较支架的方法来扩展学生的阅读视野,教师为《西游记》的阅读设立具体目标,明确指出了学生在不同阅读阶段所需关注的重点。在初期阶段,重点是对《西游记》的基本情节和主要人物的认识。在这一阶段,小组成员共同阅读原著,基本了解故事的大纲。教师可以引入《西游新解》和《漫说西游》这两本辅助阅读书籍,旨在帮助学生从不同角度理解《西游记》。《西游新解》提供了对原著的深度解析,帮助学生理解故事背后的哲理,而《漫说西游》则用轻松幽默的方式诠释了故事情节,使学生能以更轻松的心态理解经典作品。在深入阅读阶段,教师组织小组讨论会,引导学生比较《西游记》原著与这两本辅助阅读书籍的不同解读方式。这些活动不仅增强了学生的创造力,还促进了他们对原著深层次的理解。在整个教学过程中,教师持续跟踪每个小组的进展,及时提供反馈指导。

(二)搭建演绎支架

课本剧的创演,为学生提供生动而富有创造性的学习环境,教师鼓励学生将文本的深层意义与实际表演相结合,增强学生对文学作品的理解体验。教师需要从教材中精选适合进行课本剧改编的文学作品。在选择时需考虑作品的主题深度、语言表达及其对学生年龄段的适宜性。一旦选定作品,教师应引导学生深入理解文本,挖掘其内涵,进而转化为剧本。在这个过程中,学生可以参与剧本的编写、角色的分配和表演的排练,使他们在实践中深化对作品的理解。

以四大名著整本书阅读教学为例,教师从四大名著中精选出适合进行课本剧改编的篇章,选择侧重于作品的主题深度,同时考虑到学生年龄的适宜性。教师指导学生深入理解所选篇章的文本内容,讨论其中的人物特性、情节发展及其背后的文化历史背景。教师引导学生围绕文本展开思考讨论,鼓励他们提出自己的见解。接着,教师协助学生将所选文本转化为剧本。在这个过程中,学生积极参与到剧本的编写中,他们根据对文本的理解,改编对话和场景,同时在教师的指导下确保剧本的忠实度。一旦剧本完成,教师协助学生进行角色分配。每个学生都有机会参与到表演中,排练过程中,教师重点指导学生如何通过肢体语言、声音和表情来表达角色的情感特点,使他们更深入地体验文本中的人物故事。为了增强演出的效果,教师还引导学生设计舞台布景和服装。学生利用各种材料制作道具,选择合适的服装,使舞台呈现出符合文本气氛的视觉效果。通过这一过程,学生不仅学习了文学作品,还学会了如何通过舞台艺术来传达故事。

(三)搭建展示支架

教师可以构建展示支架,组织读书辩论会和读书心得分享会,促使学生将阅读转化为互动分享的过程,从而深化对文本的理解。读书辩论会的组织需要精心策划,选择适合的文学作品作为辩论主题,需充分考虑作品的内容深度和学生的年龄特点。辩论主题应具有一定的开放性,使学生能够从不同的角度进行思考论证。在准备阶段,教师应指导学生围绕主题进行深入研究,鼓励他们提出自己的观点。在辩论会上,学生以小组为单位展开讨论,每个小组成员都有机会表达自己的想法。读书心得分享会则更侧重于分享学生的个人体验。教师可以鼓励学生深入思考所读书籍对自己的影响,并将这些体会整理成文。

以《汤姆索亚历险记》整本书阅读教学为例,通过读书辩论会的形式,学生得以深入探讨小说中“坏”孩子的形象。教师要先明确辩论的主题:探讨汤姆这一“坏”孩子形象的正负面影响。此主题具有一定的开放挑战性,符合学生的年龄特点,同时能激发他们对文本深层次的思考。随后,教师指导学生围绕这一主题进行深入研究,鼓励他们从不同角度审视汤姆的行为。为了让学生有充分的准备,教师提供了与主题相关的辅助材料,如文学评论和历史背景资料,帮助学生构建更全面的观点。在准备阶段,学生被分为赞成和反对两个小组,每个小组根据自己的立场搜集论据,准备辩论材料。小组内部先进行讨论彩排,每位成员都有机会表达自己的看法,并一起完善团队的辩论策略。学生按小组进行辩论,每组轮流发言,提出自己的论点证据,反驳对方的观点。教师在辩论过程中扮演裁判的角色,确保辩论的公平。辩论结束后,教师引导全班进行总结性讨论,鼓励学生分享辩论中的收获。

总体而言,教师通过创新教学方法,有效地使学生的阅读体验从被动接受转变为主动探索,实现学习方式的深刻变革。通过精心设计的分层指导,教师成功搭建多维度的教学环境,充分考虑了学生的个性化需求。导学分层指导策略使学生能够在小组合作中找到适合自己的角色,激发了他们对阅读的兴趣,并鼓励他们深入探索文本。阅读分层借助多种阅读方法提高学生的阅读水平。拓展分层指导为学生提供了更为丰富的学习体验,通过比较支架、演绎支架以及展示支架的应用,学生不仅能深入理解文本,还能从多角度审视探讨文学作品来提升自己。

参考文献:

[1]李佳南.基于核心素养的小学语文整本书阅读指导策略[J].学园,2024,17(9):54-56.

[2]陈梦婷.基于整本书阅读的红色经典文学作品教学策略[J].教育艺术,2024(2):39.

[3]季瑞东.小学高年级整本书阅读方法的研究[N].山西科技报,2024-02-05(B03).

[4]刘宇.整本书阅读视域下小学高段语文阅读教学[J].教育界,2024(3):44-46.

(责任编辑:刘莹)