校本化融合课程体系的建构与全方位育人的实现

作者: 潘金

[摘 要]立德树人是教育的根本任务。江苏省南京市第一中学思益学校以根本任务为导向,以价值为引领,坚定育人目标,通过有效挖掘“文化资源”,有效整合“科教资源”,有效联合“家社资源”,将原本“单一”“割裂”的学科课程进行科学的融合,构建适切可行的“融合1+3+1”课程体系,在教育过程中进行纵向的小初高贯通培养,横向的多学科融合培养,并不断完善优化校本化实践,在实践反思中不断总结经验,落实立德树人根本任务。

[关键词]立德树人;融合教育;课程建构;校本化实践

习近平总书记强调,培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题,也是建设教育强国的核心课题。《中国教育现代化2035》提出了推进教育现代化的八大基本理念。“要更加注重全面发展,更加注重终身,更加注重融合发展,更加注重共建共享。要大力发展素质教育,促进德育、智育、体育、 美育、劳动教育有机融合。”这种从“五育”并举到如今“五育”融合的转变,实际上明确了基础教育的未来育人方向。江苏省南京市第一中学思益学校(以下简称“思益学校”)充分传承江苏省南京市第一中学百年名校悠久历史,充分发挥新生学校办学优势,充分结合保障片区学生实际,充分挖掘区域丰富资源,探索立德树人视域下融合课程建构的校本化实践。通过构建一体化的育人体系,提高融合课程教育质量水平。

一、完善融合教育内涵,突出价值意蕴

(一)悠久历史与新生力量的紧密融合,强化价值引领

江苏省南京市第一中学在其百年的办学历程中,秉持“崇文 求真”校训,勇担社会责任,培养了数以万计的优秀学子。在“崇文求真”的时代化表达中,“崇文”指崇尚文明,淬炼人文精神,涵养人文情怀;“求真”指求真知,培育科学精神和实践创造能力。

随着老百姓对于均衡优质教育资源的需求日益增长,各地名校相继深入开展集团化办学。2023年5月,思益学校在江苏省南京市栖霞区马群保障房片区挂牌,这不仅缓解了近年来掀起的择校热,也缓解了部分家长的教育焦虑,更是江苏省南京市第一中学对于教育公平和均衡时代呐喊的现实呼应。思益学校应运而生,担负起在老百姓家门口办优质学校的社会责任。

新生的思益学校与江苏省南京市第一中学的悠久历史紧密融合,在“崇文 求真”的基础上,传承“‘成全’人、成‘全人’、‘全’成人”的育人使命,集思广益,以“崇文 求真 思益”为校训,以“上好每一堂课、成就每一个人”为办学理念,突出“思益”价值引领,以追求更新更高更优的内涵和品位。

(二)时代要求与办学实际的紧密融合,坚定育人目标

思益学校继承江苏省南京市第一中学“培养人格健全、具有创新素养的现代公民”育人目标。重视学科课程融合育人,关注科教资源整合育人实践,同时更加重视校家社协同育人。将“育人”和“育才”相统一,通过优化同新时代相适应的教育结构,勇担育人、育才的责任,努力把学生培育成为担当民族复兴时代重任的社会主义接班人。

思益学校凝练“上好每一堂课,成就每一个人”办学理念。课堂教学是落实课程最主要的一个途径,是学校工作的核心,是每位教师主要的教学工作,是每一位学生在学校的主要活动地。“上好每一堂课”突出教师主导地位,让每一堂课都能成为教师涵养育人智慧的启发课。强化学生的主体地位,让每一堂课都能成为开启学生智慧大门的智慧课。通过“上好每一堂课”,让师生都能知识富足、精神丰满,进而实现“成就每一个人”。

思益学校创新“生·成”教学主张。通过课程实施“生本、生活、生长”教学行动,激发学生自觉、主动、让学习真正发生,助力学生生命真正的成长。在教学行动中实现“课堂之‘生成’”“教者之‘生成’”“育人之‘生成’”。让每一个学习在思益的学生都能体验到自由成长的快乐,让每一个工作在思益的教师都能收获到专业成长的幸福,真正践行“上好每一堂课、成就每一个人”的办学理念,实现“培养人格健全、具有创新素养的现代公民”的育人目标。

思益学校将“崇文 求真”同时作为思益教育新征程的精神符号,继承江苏省南京市第一中学百年办学经验,引领“思益”办学理念和育人实践。始终不忘立德树人初心,牢记为党育人、为国育才使命,以“贯通”和“融合”,打造育人新样态。

二、建构融合教育课程,优化校本实践

(一)融合课程的框架建构

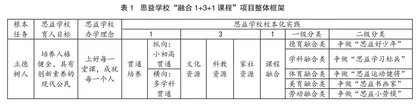

构建“五育融合”的课程框架是思益学校对江苏省南京市第一中学百年文化的传承和延续,也是对党和国家对于立德树人根本任务的积极回应,更是推动新生学校育人方式改革的关键着力点。学校充分发挥新生学校办学优势,充分结合保障片区学生的实际情况,充分挖掘区域丰富资源,初步构建“融合1+3+1课程”(1指的是一个贯通培养项目,3指的是融合三类资源,1指的是一体化课程实施。)。

“融合1+3+1课程”,在课程设计上,通过有效挖掘“文化资源”、有效整合“科教资源”、有效联合“家社资源”,集思广益地利用各种资源并进行科学的设计,将原本“单一”“割裂”的学科课程进行科学的融合,促进学生全面发展,终身发展。在实践活动中、通过“思益好少年”“思益学习标兵”“思益运动健将”“思益书画家”“思益小劳模”等实践活动,让学生充分参与各类活动,使每位学生都能够思有增益,进而促进学生德育、智育、体育、 美育、劳动教育的有机融合,最终实现融合发展。在培养路径上,学校通过纵向的小初高贯通培养,横向的多学科融合培养,以纵向“贯通”和横向“融合”引领区域内教育的整体提升,最终实现共建、共享、共发展。

思益学校借助融合课程的建构,不断践行“上好每一堂课,成就每一个人”的办学理念,使“贯通”“融合”贯穿各类教育教学全过程和学生成长成才全过程,实现育人无时不在、无时不有的“全过程”育人,致力“培养人格健全、具有创新素养的现代公民”,最终实现立德树人根本任务。

(二)融合课程的校本化实践探索

在融合课程框架下,思益学校开展了一系列具有思益特色的校本化的实践探索。主要包括“特色文化”结合育人、“科教资源”整合育人、“校家社”协同育人、“各类课程”融合育人等,并取得了一些成绩。

1.“特色文化”结合育人有“厚度”。中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。思益学校从地域文化、品牌文化等角度出发,建设具有人文特色和文化内涵的魅力学校,把历史文脉传承下去,让“特色文化”更好发挥以史育人、以文化人的作用,为学子的人生厚度奠基。

思益学校所在地距今已有六百多年的历史,是明初京畿重镇。明朝洪武六年(1373年), 由太仆寺在此地设立管理该地牧马的机构,该地名由此而出现。这里处处弥漫着历史的“尘土”和文化的“墨香”, 逐渐形成当地人民朴实、勤劳、进取的特征。

“特色文化”结合育人从教育的主体和客体两个维度出发。引导学生主体从“要我做”转变为“我要做”,带领学生在校园里进行创作:海报、文创产品、短视频、绘画作品、音乐剧等文化产品的创作,在实践中展示自我。学校客体从“要你做”转变为“一起做”,让学生参与校园文化提升工程中,人人参与优化育人环境的中来,借助墙壁文化、走廊文化、楼梯文化、班级文化,让学生参与进来。让学生在学校里在时刻感受到乡土文化的浸润,感受优秀文化的独特魅力,在实践中增强对学校的认同感、自豪感和归属感。与此同时,学校借助晨会、班队会、社会实践等活动,将“特色文化”融入育人全过程,让学生感受校园文化、家乡文化,培根铸魂;进而爱家乡、爱祖国,启智润心,最终引导学生立大志、担大任。

2.“科教资源”整合育人有“高度”。拔尖创新人才培养是一个由普惠式育人到培育拔尖创新人才的过程,虽然不是每个人都能走到教育“金字塔”的顶端,成长为真正意义上的“拔尖创新人才”,但基础教育阶段应关注每个学生创新潜质的挖掘和创新素养的发展,着力培养出一大批个性鲜明而全面发展的创新型预备人才,从而更大限度地扩大人才群体的基数,为培育拔尖创新人才构建厚实的人才基础。思益学校通过多举措有效整合育人资源,打破常规学校培养模式局限在单一学段和空间的固有思维,打通校内外联系以及课堂和实践的联系,创建多元培养路径。

思益学校依托江苏省南京市第一中学优质教育资源实施“数理人才初高中贯通培养实验项目”,对数学、物理等基础学科成绩突出的学生开展贯通、协同培养。突破传统集团校“以强带弱”的固定模式,建立共创共享新格局。组织保障房片区学生一起聆听“院士1课堂”讲座,参观江苏少年工程院,到南京大学等高校研学,开启梦想学府的探索之旅,为推动新时代普通初中育人方式变革提供样本经验。

学校还积极寻找周边科教资源。通过与江苏省农业科学院种质资源与生物技术研究所的有效合作,贯通培养,整合资源,开展“一粒‘种子’的梦想:农科创新拔尖人才贯通培养的初中实践”内涵建设项目,开启农科创新拔尖人才贯通培养的实践探索。

学校始终在探索育人新路,通过资源整合、科教融合,让科学的种子根植于每一位学子的心中,使他们从小留下“科学”的记忆。

3.“校家社”协同育人有“温度”。学校地处南京秦淮、玄武、江宁、栖霞四区交界处,片区内为南京市保障房,生活人群包括拆迁安置农户、外来务工人员、新就业群体等,具有低收入、老龄化、出行范围小等群体特征。学校开拓创新,勇担社会责任,开创“校家社”共育新局面。

思益学校积极推进校社共建项目。通过与各社区签订共建协议,召开社区书记座谈会等形式,整合区域资源,形成校社“协同育人”合力,实现辖区单位资源联享、人才联育、服务联动、文体联谊。社区邀请乡土资深研究者来到校园,为学生带来了一节鲜活生动的乡土思政课;社区还邀请周边大学研究者来到学校开展文化宣讲,在学生们心中种下了从小立志,争做“小先生”的种子。

学校还联合周边社区共同开展家庭教育指导、共建社会实践基地、组建校社协同育人工作机制。学校积极开展“润心”德育系列活动,通过丰富多彩的德育活动、仪式教育,让学生树立正确的三观,培养责任意识。学校实行全员导师制,每一个学生都有成长导师;开展全员家访,教师与家长、孩子促膝交流;联合社区开展关爱活动,到辖区内贫困学生家中走访慰问。学校、家庭、社区,都是孩子成长的责任人,都给予了学生充分的关怀,让学生在成长的过程中时刻感受到校、家、社协同联动的温暖和爱。

4.“各类课程”融合育人有“力度”。学校凝练提出了“上好每一堂课、成就每一个人”的办学理念。充分利用各级各类课程,为学生的成长助力。

学校在“融合1+3+1课程”体系指导下,结合学生实际,开展学科课程一校本活动一兴趣社团三个维度的校本化课程育人实践。教师借助不同维度、不同梯度的课程设置,立足学生发展开展符合国家培养要求的“五育”融合的课程体系。除国家课程之外,通过科学有趣的学科活动、富有特色的校本活动、丰富多彩的社团活动,将“五育”融合,打造“小而全”“小而精”“小而优”的校本化课程,着力引领学科课程一校本活动一兴趣社团等各类课程回归育人本源,通过“上好每一堂课”,促进学生全面而有个性发展,真正践行“成就每一个人”的办学理念。

学校提出了“生·成”教学主张。以学生为中心,建立健全符合学生身心成长的课程体系,围绕创新拔尖人才贯通培养,打造“湿地奇遇”“一粒‘种子’的梦想”“数理人才初高中贯通培养实验项目”等特色项目。通过创设生活情境、借助生活经验、解决生活问题,让学生在生活中学习,在学习中更好地生活。通过融合备课资源库、校本教案、课程基地、实践基地、工作室、校内外专家、家长资源等,使课程资源多样化。通过课程实施“生本、生活、生长”教学行动,激发学生自觉、主动、让学习真正发生,助力学生生命真正的成长。

学校全面坚持“三全育人”。创新“校家社”合作方式,在人文关怀下实现有“温度”的“全社会”育人,强化育人应是人人有责、人人履责的意识观念,让“校家社”每一个人都努力成为“育人者”“引路人”。有效整合“科教资源”,科学融合“各类课程”,将立德树人始终贯穿于各类教育教学全过程之中,从而实现育人无时不在、无时不有的“全过程”育人。在科学有力的培养中,学生不仅掌握了成长过程中必备的学科知识、还兼顾了兴趣与科学,提升了人才培养“高度”。在校园内加大文化浸润,各部门集思广益、各门课程协同发力、将立德与立智相互融合,切实践行“五育”融合,从不同层次引导学生、从不同角度培育学生、为学生的成长增添文化的“厚度”,真正实现对学生的“全方位”培养。

思益学校,他将悠久历史与新生力量的紧密融合,强化价值引领;他将时代要求与办学实际的紧密融合,坚定育人目标;他通过有效挖掘“文化资源”、有效整合“科教资源”、有效联合“家社资源”,将原本“单一”“割裂”的学科课程进行科学的融合,并开展适切可行的校本化实践,提高融合课程教育质量水平,努力提供在老百姓家门口办优质学校的思益案例。

参考文献:

[1]中华人民共和国中央人民政府网.习近平:扎实推动教育强国建设[EB/OL].2023-09-15.https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6904156.htm.

[2]中华人民共和国中央人民政府网.中共中央、国务院印发《中国教育现代化2035》[EB/OL].2019-02-23.https://www.gov.cn/zhengce/2019-02/23/content_5367987.htm.

[3]朱焱.普通高中科技创新后备人才培养的实践探索[J].江苏教育研究,2023(1):41.

[4]周蓓.习近平关于新时代爱国主义教育重要论述研究[D].湘潭:湘潭大学,2022:104.

[5]欧阳玲;王飞.拔尖创新人才基础培养的实践与思考——以福建省厦门双十中学为例[J]. 中国教育学刊,2023(12): 91.

(责任编辑:刘莹)