农村学校乡土美食文化课程开发及教学实施

作者: 刘兰芬 李国学

[摘 要]乡土美食文化承载着丰富而悠久的地方历史文化和精神文化,是传统文化的重要组成部分,传承乡土美食文化意义重大。本文介绍了乡土美食文化课程在农村学校开发及实施的背景、必要性以及实施策略,旨在激发学生对家乡饮食文化的认同感和自豪感,激发文化自信,传承乡土文化。

[关键词]乡土美食文化,农村学校,开发及实施

习近平指出:文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。2022年出版的《义务教育课程标准》突出强调学生文化自信教育,强调继承和弘扬中华优秀传统文化。美食文化从来就是传统文化的瑰宝,乡土美食文化是当地文化的重要组成部分,承载着丰富的历史文化内涵。源浚者流长,根深者叶茂。通过传承家乡饮食文化,可以保持和弘扬地方文化特色,让后代了解和继承祖先的智慧和饮食传统。

怀宁县振宁第二学校是一所农村学校,留守儿童居多,这些留守孩子从小跟随爷爷奶奶生活在家乡,能直接接触到美食的原材料,甚至是原材料从播种到收获的全过程,这为课题研究提供了有利条件。同时,学校非常重视劳动教育,结合学校劳动基地和食堂,指导学生在种美食、做美食、品美食和传美食等一系列实践活动中,激发学生对家乡饮食文化的认同感和自豪感,激发文化自信,通过语文、英语、音乐学科与乡土美食文化整合的校本课程编写,传承、传播乡土文化,自觉争当家乡美食文化传承人。

一、乡土美食文化课程在农村学校开发的必要性

伴随经济发展,世界各种文化也在不断进行融合发展,相互影响。新的时代,我们要传承弘扬好中华优秀传统文化,以身边的乡土美食为切入点,了解自己本土文化,加强对家乡文化的认同感和归属感。

(一)开发乡土美食文化校本课程是落实立德树人根本任务的有效途径

原北大中文系教授钱理群认为:现在的孩子普遍倾向逃离乡土,对乡土有认识上的陌生感、情感上与心理上的疏离感,这就是“失根”,最终会导致一代人民族文化的缺失。在这个层面上,乡土教育不仅是爱家乡的教育,也是人与土地关系的强调。只有认识、了解自己脚下的土地,才能保持住自己的根。乡土美食文化与土地有着千丝万缕的联系,不仅传承家乡的传统文化,还凝结着世世代代定居在此的人民的生活智慧。通过对乡土美食文化校本课程的开发,涵养学生的家国情怀,增强文化自信,激发学生爱家、爱家人、爱家乡、爱国的德育。

(二)开发乡土美食文化校本课程是发展学生核心素养的需要

2022年义务教育新课程新方案提出:通过学校教育,尤其是小学教育,培养文化的继承者和弘扬者,是传承、保护、推动中华优秀传统文化发展与创新最基本、最有效的途径。乡土美食文化校本课程开发,以教师为参与开发的主体,对学校向特色型和学生多样性发展提供了发展的路子,为新型教师的成长提供了机遇,也使追求多向性发展的学生得到满足,培养了他们实践、创新等各方面的能力,进而深入地推动了素质教育的改革和发展,培养了学生的核心素养。本课题的研究在乡土美食文化校本课程开发中,既突出了新课程改革理念,又表达了家乡乡土文化特色,使校本课程开发具有浓浓的“乡土气息”和“家乡的味道”。

(三)开发乡土美食文化校本课程激发学生热爱劳动、热爱劳动人民的情感

结合学校劳动课程开展的劳动实践活动,学生在劳动中了解乡土美食食材的种植过程,发挥劳动的育人功能,增进学生热爱劳动、热爱劳动人民的情感。“吃”的传统文化博大精深,是校本课程开发的重要载体。知道乡土美食,更要知道这些乡土美食从何而来,这是现代孩子最大的缺失,四肢不勤,五谷不分,缺少劳动的机会,难以体会劳动人民的辛苦。

(四)开发乡土美食文化校本课程增进学生的文化自信

乡土文化是学生能够自信成长的必要课程。安徽省安庆市怀宁县振宁第二学校是一所农村九年一贯制学校,不仅留守儿童多,而且留守儿童中很多来自单亲家庭、重组家庭或问题家庭,家庭文化和亲情滋养不足,加上离开家住校的日子多,学生普遍的对家、对家乡有种陌生感和距离感,明显缺乏对乡土文化的认同和自信,缺乏归属感和精神底色。通过发挥寄宿制学校的优势,师生一起在食堂做美食、品美食的实践,激发对家乡美食文化的认同和自豪感,在此基础上,师生共编共创多学科与乡土美食整合的校本课程,传承、传播乡土文化,激发学生热爱家乡的情怀。

二、乡土美食文化课程开发及实施策略

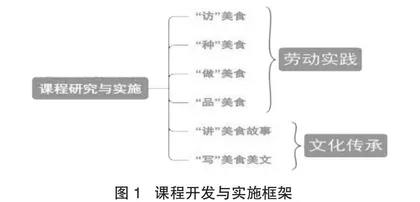

在乡土美食文化校本课程开发与实施过程中,怀宁县振宁第二学校以教师为组织者,以学生为主体,以活动为载体,在“访”“种”“做”“品”“传”实践活动中,开发具有本校特点的乡土美食文化课程(图1)。为新型教师的成长提供了平台,为培养学生的创新精神和实践能力提供了机遇,为学校向特色型发展提供了路径,全面推动了素质教育的改革与发展。

(一)“访”美食——寻文化根脉

杜威提出“教育即生活”,教育是生活的过程,而不是将来生活的准备。也就是说学校要将教育和生活连接起来,课堂中所学的知识技能要为生活服务,这样的学才是活泼泼的,充满生气的,为生活而学。我国伟大教育家陶行知先生提出的“生活就是教育”是杜威思想的继承和延伸,都积极倡导“教与学相结合”的重要思想,这也是课题研究遵循的重要思想。

实验初期,课题组教师带着学生通过查找县图书馆乡土美食记载资料、访谈乡里老人、举行专业美食人士座谈、问卷调查学生及家长、网上搜寻美食等多种“探访”的方式,收集有关乡土美食资料、历史传说与故事,让学生了解家乡美食的起源、发展以及蕴含的文化意义,学生在此过程中对家乡美食有了更多的认识和发现。在此基础上教师再分析家乡美食传承现状及其原因,结合学校实际情况和学情,制定乡土饮食文化教育实施方案。

在图书馆查找资料过程中发现,很多有记载的家乡传统美食,如熬米糖、踏豆丝、碓臼碓米粉等在现代生活中都渐渐失传了。访谈中年长的村里人还能一一说起这些传统美食的原材料、制作过程以及承载的文化意义。由于原材料、烹饪条件等原因,虽然现在很少动手做那些传统的家乡美食了,但是,仍然能感受到老人们谈话时的兴奋和开心,也唤起了师生们对家乡美食的热爱之情、敬畏之心及探寻之趣。

(二)“种”美食——长知识才干

课题组充分利用农村孩子生活在土地边上的便利条件,节假日鼓励学生帮助爷爷奶奶下地干活,春播夏种秋收冬藏,让学生在劳动中了解乡土美食食材的种植技术、适应的气候特点和防虫害的注意事项等,培养劳动技能,增长劳动才干,感悟生命成长,增强对乡土美食文化的真正理解和热爱。

大蒜炒腊肉是家乡妇孺皆知的一道菜,大蒜不仅营养价值高而且有杀菌作用,这也是学校食堂每周必备的菜谱,尤其在春季。课题组充分利用学校劳动基地,九月上旬便组织学生播种大蒜。学生分成小组,在教师指导下精细整地,将畦面刨得平整、松软,小组间开展相互学习和交流,看哪一组畦面刨得最平滑,学生特别有耐心,抡着锄头一遍又一遍地整过来整过去。种子下地后,学生学着在土面上覆盖一层草木灰。

劳动课或课余时间,学生便迫不及待地跑到基地施肥、浇水、除草。有的学生从家里带来小喷雾器,有的学生买来多菌灵杀虫剂,他们对照包装说明研究杀虫剂和水的配比比例,尝试给蒜苗除虫害。当看到嫩绿的新芽探出小脑袋,学生们兴奋地叫着、笑着、跳着。当在食堂里吃到他们自己种的大蒜炒腊肉,他们吃得格外香甜,一丁点也不剩下。学生在劳动中,经历大蒜从播种到餐桌的漫长过程,他们将书本上学到的有关农业种植知识与劳动实践结合起来,理论知识转化成了“我会做”的行动,丰富了生活经验和素材,练就了劳动技能,增长了知识才干,更加体验到了劳动带来的快乐。

(三)“做”美食——悟“前人”智慧

每一道美食都蕴含着独特的当地文化精神与文化内涵,每一道制作工序都传承着家乡当地特色文化。与老师、同伴、家人一起劳动做美食,学生在劳动中体会、在劳动中感悟前人的智慧以及与家人其乐融融的幸福感,这对寄宿制学校的孩子们来说格外珍惜。

山粉圆子烧肉是一道蕴含着浓浓乡情的家乡美食。十月前后山芋成熟,课题组便安排学生在家里帮助父母磨山芋粉,包括拔山芋藤、挖山芋、捡山芋、洗山芋、磨粉、晒芋粉等一系列过程,目的让学生在实践中真正了解山粉圆子的原料。课题组利用此契机,在学校食堂里特举行了“欢乐校园,‘芋’乐无穷”的美食比赛活动。将学生分成多个小组,比赛做山粉圆子,看哪组合作成功,做出可口的美食。一个学生说:“我学着奶奶在家里做山粉圆子的每一道工序,特别注意和粉的时候必须用沸水,一边倒沸水一边用力充分地搅拌均匀,水不能多放也不能少放,这样烧熟的圆子里就不会夹有生粉。”

做美食的过程不仅仅是劳动的过程,也让学生体会到烹饪技术、食材搭配和调味运用的精妙,不同的食材,经过巧妙的搭配和调味,能够制作出意想不到的美味,感悟到家乡人的智慧。一道家乡美食,无不是前人足够的耐心、细心和匠心合奏而成。

(四)“品”美食——念一份温情

寄宿学校的孩子对美食更加渴望和热爱,在经历了探访美食的来源、种植美食食材、动手做美食后,学生品尝美食的时候,不仅在品美食的味道,更在品成功的体验、收获的喜悦和想家的滋味。

课题组组织了亲子包饺子、师生做山粉圆子烧肉等多种实践活动,活动中学生有分工有协作,有失败有成功,但无论是哪种结果,他们都乐意品尝自己的劳动成果,这让他们更加理解了父母、食堂工人做饭的辛苦。

品美食,培养了学生对美食的品鉴能力,激发了学生对美好生活的向往和追求,从而激发了学生学习的欲望和动力。美食不仅仅是一种味觉的享受,更是一种文化的传承和情感的寄托。当我们品尝美食时,不仅是满足口腹之欲,更是在感受一种文化的魅力和一种情感的温暖。

(五)“传”美食——做美食代言人

在动手做美食、品美食后,师生一起用文字记录制作美食或者品尝美食的过程与感受,增强了对家乡饮食文化的探究与传承。我们还结合英语学科和音乐学科,“用英语讲好家乡美食故事”和“用音乐唱诵家乡美食”以及举办“舌尖上的文化传承”主题讲座等方式传播饮食文化,争做乡土美食文化传承者和传播者。

师生作文,如《舌尖上的年味·炸圆子》《家乡的鸡汤泡米》《舌尖上的年味·粉蒸肉》《我是鸡汤泡米代言人》等十余篇乡土特色美食文章在省级刊物发表,从不同角度介绍了家乡美食文化的特点,增强了师生对家乡美食文化的认知、认同、传承和传播。

一个学生在《美味的“乒乓球”》发表的习作中这样写道:“圆子炸好了,我迫不及待地拿了一个‘小胖墩’放入嘴里,顿时我整个人像飘浮在云朵上一般。咬下去,酥脆酥脆的,里面的肉新鲜饱满。”一位实验教师在发表文章《舌尖上的年味·炸圆子》中写道:“家乡的炸圆子是年夜饭中最靓丽的一道菜,也是整个年夜饭中的压轴菜。在中国人的传统文化中,圆形象征着团圆和完整,而炸圆子正好符合这一象征。因此,每逢过年,家家户户都会炸圆子,寓意团团圆圆。同时,炸圆子也是一种吉祥的象征,人们相信吃了圆子,新的一年就会平安、吉利。家乡的炸圆子,不仅是一道美食,更是一种情感的寄托,一种文化的传承,蕴含着深深的文化内涵和人情味。”师生我手写我心,同奏我是家乡美食代言人的交响乐。

在“访美食”“种美食”“做美食”“品美食”“传美食”的实践活动中,增强了师生对家乡传统美食的认识和了解,包括食材了解、烹饪技术、饮食文化理解,激发了学生热爱劳动、热爱劳动人民的情感,充分发挥了劳动教育的育人功能,发展了学生核心素养,增进了学生的文化自信,践行做家乡美食文化的传承者和传播者。但是,也还存在重要问题尚未解决,如何构建一套完整的家乡美食特色课程体系,进而更广泛地传播、传承家乡美食文化,期待后续研究中继续努力做出突破。

参考文献:

[1]教育部.义务教育英语课程标准(2022 年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]董仓金.地方乡土文化“洮岷花儿”校本课程的开发与实施研究[J].文科爱好者(教育教学),2022(3):117-119.

[3]李亚旺.依托校本课程开发,彰显学校办学特色[J].学周刊, 2014(12): 110.

(责任编辑:刘莹)