初中化学元素观内涵、建构进阶及教学策略

作者: 艾璐

摘 要: 依据《义务教育化学课程标准(2022年版)》对元素观建构要求,在理论分析和实践探索基础上,建构了初中化学元素观内涵,分析了初中生建构元素观的进阶阶段、进阶水平及评估方式,提出了初中化学教学中通过化学史料学习、实验探究学习、实践应用学习建构元素观的教学策略。

关键词: 初中化学; 元素观内涵; 建构进阶; 教学策略

文章编号: 10056629(2024)10002506

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

化学元素观是化学观念中的核心观念之一[1]。《义务教育化学课程标准(2022年版)》[2](以下简称“课程标准”)颁发后,初中化学教学实践中迫切需要回答下列问题:初中化学元素观的内涵是什么?教材(如沪教版义务教育教科书九年级化学教材)[3]是如何呈现元素观的建构进阶的?在初中化学教学中如何帮助学生建构元素观?本文依据课程标准要求,分析研究化学元素观的相关文献,以教材为蓝本,探讨初中化学元素观内涵、建构进阶和教学策略,以期对初中化学元素观建构的教学有所帮助。

1 课程标准对元素观建构要求

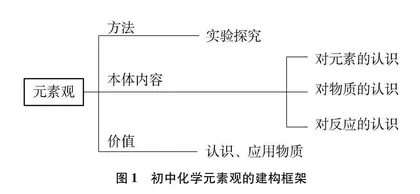

课程标准将“化学观念”作为化学课程所培养的核心素养的重要方面,将“形成化学观念,解决实际问题”作为初中化学课程的课程目标之一,在“课程内容”“学业质量”等部分都对建构元素观提出了相关的要求。课程标准是整体建构初中化学元素观内涵的重要依据,初中化学元素观可以从本体内容、方法、价值等方面进行建构(见图1)。

从本体内容维度看,课程标准规定的“物质的性质与应用”“物质的组成与结构”学习主题的“内容要求”“学业要求”以及课程标准的“学业质量”中都分别提出了建构元素观的相关要求。如“依据物质的组成可以对物质进行分类”“认识物质是由元素组成的,知道质子数相同的一类原子属于同种元素”“识别纯净物和混合物、单质和化合物”“根据元素的原子序数在元素周期表中查到该元素的名称、符号等信息”“从元素视角辨识常见物质,结合实例区分混合物与纯净物、单质和化合物”等。

从方法维度看,元素观中化学学科本体的认识都是建立在实验基础上的,纯净物组成的“定组成定律”“倍比定律”,化学变化遵循的“质量守恒定律”(化学变化中元素不变)等,都是通过实验探究获得的,实验、基于事实的推理和建构模型是认识元素观本体内容的常用方法。

从价值维度看,化学元素观的价值一方面体现在从元素视角认识物质的组成,对物质进行分类研究;另一方面体现在从元素视角认识物质,能更好地认识物质性质及变化,更好地利用物质服务于人类生活、生产和社会发展,正如课程标准在学习主题“物质的组成与结构”的“内容要求”中明确指出的:初步认识物质的组成与性质之间的关系,了解研究物质的组成对认识和创造物质的重要意义。

课程标准对学生运用元素观解决实际问题的能力表现也做出了要求。如“能从元素视角初步分析物质的组成及变化”“能基于元素守恒推断化学反应的相关信息”“通过实践活动,初步形成应用元素观等化学观念解决问题的思路”“能基于化学变化中元素种类不变,从宏观、微观、符号相结合的视角说明物质变化的现象和本质;能依据元素守恒等,预测、判断与分析常见物质的性质和物质转化的产物”等。

综上所述,初中化学元素观的内涵应该从知识、方法和价值等维度建构。依据2022年版新课标,借鉴梁永平[4]、何彩霞[5]、胡巢生[6]、吴俊明[7]等关于“化学元素观的基本内涵”的相关阐述,本文认为初中化学元素观的内涵可以表述为:物质具有固定的组成,元素是组成物质的基本成分,组成物质的元素可按一定的规律排列成元素周期表;所有物质都是由元素组成的,可以从元素视角对物质进行分类,物质的性质与组成元素有关;物质的组成元素决定其发生的化学变化,物质发生化学变化时元素的种类和数量不变;通过化学实验可以探索物质的组成元素和元素的性质;对元素的探索能更好地认识和应用物质。

2 初中生化学元素观建构的进阶

学生“化学元素观”的形成和发展是一个循序渐进的过程,在不同学习阶段,由于学习的化学课程内容不同,学生对元素观内容的认识层次、建构水平和应用能力都不同[8]。确立初中生化学元素观建构进阶,一方面要基于课程标准对元素观的总体学习要求,另一方面要结合教材内容和学生的认知发展规律。初中生化学元素观建构进阶的讨论,需要明确元素观建构在不同进阶阶段的进阶水平和评估方式。

2.1 元素观建构的知识维度和目标

分析初中化学元素观的学科本体内涵,可以发现元素观涵盖了“认识元素”“元素视角认识物质”“元素视角认识化学变化”等层面的学科必备知识(见图2)。

依据初中化学元素观的知识维度的分析,结合课程标准中“课程内容”和“学业质量标准”,可以确定学生建构元素观的目标要求(见表1)。

“认识元素”维度主要回答什么是元素?怎么样表征元素?从宏观水平层次看,物质的“基本成分”是理解元素概念的“图式”[9]。从原子水平层次看,元素是以质子数为标准对原子进行分类的一种方式[10]。元素符号除了表示一种元素以外,也可表示这种元素的1个原子,也可表示一种元素组成的物质。

“认识物质”维度主要回答物质与组成元素之间有什么关系?物质性质与组成元素之间有什么关系?怎样用组成元素表征物质?物质由元素组成,同种元素可以组成不同的物质。纯净物既可以按照元素组成分为单质和化合物两大类,还可以根据特定组成元素划分出特殊的化合物类型[11]。物质的性质与组成元素有关,组成元素不同,物质的性质不同。物质的元素组成可以用化学式方便地表示或计算[12]。

“认识化学反应”维度主要回答化学反应前后元素种类是否改变?为什么化学反应遵循质量守恒定律?化学反应的本质是原子的重新组合,在组合过程中由于原子的种类、数目不变,所以反应前后的元素种类、质量也不变。依据反应前后元素种类及质量不变,通过实验可以测定物质的元素组成。

2.2 元素观建构进阶和进阶水平评估方式

初中生化学元素观的建构进阶是与学生的化学学习过程相吻合的。沪教版初中化学教材将学生的认识规律和化学学科逻辑相结合,按照“从典型熟悉的单一物质到一类物质”的顺序编排教材,采用循序渐进的策略,使化学元素观的建构过程与用教材教的教学过程相契合(见表2),其过程大致分为“感知认识”“探究建构”“重构应用”三个阶段。

下面结合沪教版初中化学教材,对三个阶段的进阶水平及评估方式进行简要阐述。

2.2.1 感知认识阶段

从“认识元素及物质”知识维度看,教材用“基本成分”先对元素概念做初步解释,经常把“元素”一词与某种具体的宏观物质联系在一起表述,如“碳酸氢铵由碳、氢、氧、氮四种元素组成”等,其目的是从宏观层面强化学生对元素与物质组成之间的关系认识,初步形成“物质是由元素组成”的结论。这一阶段,学生知道可以用元素符号表示一种元素,但对元素符号的认识只有宏观感知;知道教材中给定的化学式可以表示一种物质,且根据化学式中的元素符号可以了解物质的元素组成;学习完典型的单一物质后,他们也知道由不同元素组成的物质具有不同的性质,如氧气具有助燃性、氢气具有可燃性等。

从“认识化学反应”知识维度看,教材第1章通过呈现“一种物质可以通过化学变化变成其他物质,但反应物及生成物中应含有同种元素”“化学反应的本质特征是有新物质生成,但在发生化学反应的过程中,元素本身并未发生变化,只不过重新组合形成了新物质”等文本,让学生借助宏观生活常识和已学的化学反应初步感知反应过程中的元素种类不变;教材第2章通过呈现“氧气、二氧化碳在自然界中的循环”等图示,让学生感悟简单物质转化过程中的元素种类不变,通过呈现“电解水及生成物的检验”等实验,让他们认识到通过化学实验可以定性探索物质的组成元素。这一阶段的进阶水平及评估方式如表3所示。

2.2.2 探究建构阶段

从“认识元素”知识维度看,通过教材第3章第1节的学习,学生能认识到原子是微观层面上构成物质的最基本的微粒。由于在化学变化中原子的电子数很容易改变,而跟电子数密切相关的质子数不改变,所以采用质子数作为分类标准,对多种多样的原子进行分类,更能体现元素的“基本性”特征[13]。为此,教材第3章第2节把元素概念表述为“具有相同核电荷数(即质子数)的同一类原子的总称”,在微观层面其实隐喻了元素是对原子进行分类的一种方式。这一阶段,学生一方面需要从原子水平层次理解元素概念,认识元素符号的微观意义;另一方面要学会对自然界中的110余种元素进行简单分类,要知道元素周期表是元素按照原子序数(或质子数)由小到大的顺序排列而成的。

从“认识物质”知识维度看,通过教材第3章第2节的学习,学生能从元素视角对物质进行分类,识别单质、化合物、氧化物等概念;通过教材第3章第3节的学习,第一,学生能认识到化学式可以表示物质组成;第二,学生能利用元素的化合价正确书写物质的化学式,能根据化学式分析常见物质中元素的化合价;第三,他们能根据化学式定量计算组成物质的元素含量,如元素质量比、元素质量分数等。

从“认识化学反应”知识维度看,教材第3章第1节通过呈现“水分解微粒模型示意图”,除了让学生认识“分子是由原子构成”之外,还能让学生初步体会到电解水的本质是氢、原子的重新组合,反应前后氢、原子的种类和数目不变,这为后续理解质量守恒定律的微观本质奠定了基础。教材第4章第2节是从元素和微观粒子视角说明质量守恒定律的微观本质的核心内容(见图3),其内容编排的主要逻辑是:首先通过实验获得化学反应前后物质总质量不变的结论,其次从微观层面剖析化学变化的本质是原子的重新组合,组合前后原子的种类和数目都不变,最后基于“元素是同类原子的总称”这一概念理解反应前后元素种类和质量不变的原因。另外,教材第4章第3节通过呈现“电解10吨氧化铝最多可生产多少吨铝?”等问题,让学生学会从物质的元素组成和化学变化中元素不变等角度解决化学反应中的定量问题。

这一阶段的进阶水平及评估方式如表4所示。

2.2.3 重构应用阶段

通过教材第1~4章的学习,学生积累了一定的事实性(或概念性)知识,已有了形成初中化学元素观的概念基础,但化学元素观与化学元素观的概念不是一回事,化学元素观的形成要晚于化学元素观的概念[14],化学元素观还需要在知识(或概念)应用中不断建构。这一阶段的元素观建构,需要考虑如下两方面的内容:

第一,教会学生基于物质的元素组成认识物质类别及性质。由表2可知,这一阶段学生接触的不再仅是单一物质,而是一类物质,这就需要学生首先基于元素组成判断单一物质所属的物质类别,在认识单一物质的个性基础上归纳出一类物质的共性,然后再根据一类物质的共性推理出相关物质的个性。如先根据Fe、 Al、 Mg、 Zn等金属的性质归纳出金属单质的共性,再根据共性推理出同样属于金属单质的Sn可能具有的性质等。

第二,教会学生基于物质的元素组成和化学变化中元素不变解决物质组成及其变化的相关问题。如“教材第8章第2节基于淀粉和纤维素的形成过程确定淀粉和纤维素都是由碳、氢、氧三种元素组成的有机化合物”“教材第9章第2节基于塑料的燃烧认识聚乙烯组成中只含有C、 H元素,而聚氯乙烯的组成中除含有C、 H元素外,还含有Cl元素”等内容,都有利于学生形成“基于元素组成和化学变化中元素不变定性分析物质组成问题”的一般思路和方法;再如“教材第8章第1节:3.2g某有机化合物B完全燃烧,生成4.4g二氧化碳和3.6g水,求有机物B中各元素的质量比”等问题,也能帮助学生形成“基于元素组成和化学变化中元素不变定量解决物质组成问题”的一般思路和方法。这一阶段的进阶水平及评估方式如表5所示。

3 初中化学元素观建构教学策略

学生在化学学习中建构化学元素观,其价值在于形成化学的思维方法,指导化学的学习和研究[15]。在化学课堂教学中,学生学习元素观相关知识内容的过程如图4所示。采用恰当的教学策略能有效帮助学生建构元素观。