化学语境下高中生化学元建模知识的测评研究

作者: 曾艳 成月红 郭科

摘要: 模型作为实践互动的产物使得学生对模型的理解需依赖于具体语境。因此,提出的测评工具在元建模知识的五个维度中各设计了一个非语境任务和三个语境任务。利用工具对高二学生的化学元建模知识展开测评,发现学生化学元建模知识理解整体处于“描述性”水平;在每个维度上学生的理解表现出不一致性和语境依赖性,其中在微观尺度模型、数学模型以及较为抽象的理论模型语境中,学生对模型本质、模型目的以及模型多样性的理解水平更优。

关键词: 化学语境; 元建模知识; 模型理解; 建模;测评

文章编号: 10056629(2023)07001806

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》阐述“模型认知”时,既从认知层面要求学生需充分理解模型的本质、模型的目的、模型的检验和修改以及模型的多样性;又从实践层面强调学生需具备建立和使用模型的能力[1, 2]。

Schwarz(2009)认为元建模知识(Meta-modeling Knowledge, MK)是对科学如何工作和如何创造的本质反映,包括模型的本质、模型的目的以及评估和修改模型的标准[3]。Belzen(2010)等整合已有的理论框架,在此基础上增加了模型的多样性维度[4],受到广泛认可。Schwarz提出,科学需要元建模知识来开发准确的认知论,并通过实证研究证实元建模知识是建模实践所必需的知识[5]。因此,了解学生化学元建模知识的水平并促进其发展是培养学生“证据推理与模型认知”素养的重要环节。

以测评工具为切入点对已有研究进行梳理可以发现,现有研究大都利用科学模型本质观调查问卷对学生元建模知识展开测评[6]。科学模型本质观问卷所得到的调查结果具有普遍性,但也有明显缺点。“模型”一词对中学生而言较为抽象,自评量表有效性会受到影响。美国《国家科学教育标准》指出,建模实际上是一种在真实学科情境中的科学认知实践。Clough和Driver(1986)[7]等国外学者和王磊等[8]国内学者也都提到,个体对给定任务的解释不能脱离有关任务语境,需要关注具体任务情境在学生学习复杂关系知识中的作用。

“语境”一词在科学教育领域广泛应用,一般存在两种不同含义:一是指测量题干中的任务特征[9];二是指学习情境[10]。本研究中“化学语境”为测量题干中的化学任务特征。信息只有在具体情境中被使用,才能被组织成有意义的、相互联系的事实和概括化的内容,才成为知识。因此,在具体的任务语境中去测评学生的化学元建模知识,能够在一定程度上回应传统模型本质观问卷所忽视的语境问题,测量学生头脑中的元建模知识而非他们所记忆的信息,为教学中促进元建模知识的理解提供具体指引。

2 研究设计与实施

2.1 元建模知识测评理论框架

研究采用Belzen等(2010)提出的元建模知识理论框架。该框架从模型的认知成分出发,将元建模知识划分为模型的本质、模型的多样性、模型的目的、检验和修改模型五个方面[11]。该框架受到研究综述的认可[12],比较经典。其中,模型的本质和模型的多样性反映的是学生对模型的理解;模型的目的、检验和修改模型则是建模过程的重要组成部分,反映的是学生对建模的理解。

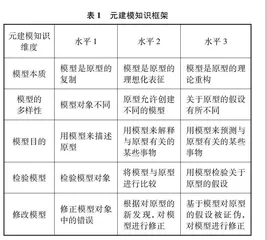

借鉴Belzen等(2010)的水平划分[13,14],将每个维度划分为三个水平,以进一步反映模型作为产品以及科学方法的认识论观点。如表1所示,水平1关注模型的表征;水平2则将模型视为某物的媒介,并专注于创建过程;水平3是理解模型在科学中用于得出和检验关于原型的理论假设。水平1和2都指向“模型的描述性”,水平3则指向“模型的预测性”。

2.2 测评工具设计与质量检验

2.2.1 测评工具设计

设计“化学元建模知识测评问卷”,共25个题项。五个维度各设计5个题项,一个非语境任务和三个语境任务,还有一个开放式题目,用于解释前面语境任务题项选择的原因。化学语境是指任务题干中所提供的化学模型的说明和解释,设计时主要考虑如下因素:首先,经过专家咨询保证化学模型任务具备检测到水平3的能力,不是只能区分低层次的理解。其次,为保证化学语境的多样性,参考Harrison(2000)[15]、 Kruger(2018)[16]等人的研究,从模型的表征形式、模型的功能以及模型的内容主题对化学模型进行综合设计。最后,考虑到中学生的认知水平,从中学化学教材不同的主题内容中对模型进行筛选。最终每个维度的三个语境任务对应三类不同的化学模型(如表2所示)。

以“模型本质”维度两个试题示例如下:

非语境任务试题:你认为模型和它的原型的关系是什么?

A. 展示原型的样子

B. 适当地展示了原型的重要方面

C. 展示了对原型的假设

语境任务试题:原子核外电子的排布可用下图的电子层模型来表示,你认为该模型和真实的电子排布有什么关系?

A. 展示了原子核外面的空间结构

B. 展示了原子核外电子在能量不同的区域内运动

C. 是科学家根据研究对原子核外电子的排布做出的理论假设

为避免对学生的语境任务作答起到暗示的作用,将5个非语境题项集中放到问卷的最前面。

2.2.2 效度分析

为了保证学生对任务反应过程的有效性,研究选取了3位高校专家和4位中学教师对量表内容进行效度评价。专家组成员根据每个条目及研究概念的相关性从低到高分别进行1至4分的评分,评定者间一致性为0.85。用评分为3或4的专家数除以专家总数得到条目水平的内容效度指数,得到问卷的SCVI为0.979,内容效度良好。根据专家意见对内容效度较低的测试项目进行修订。

2.2.3 信度分析

为检验问卷信度,第一轮试测在省一级示范性普通高中M中学高二年级某班随机抽取30人,发放30份问卷,回收有效问卷29份。统计得到元建模知识五个维度的四个任务的Cronbach alpha值分别为0.523、 0.518、 0.534、 0.468和0.498,整体不够理想。但Leach(2000)等人指出,学生回答的高度情境化有可能会降低Cronbach alpha值[17],因此这样的结果仍然在可接受范围内。

2.3 测试对象

正式测试在M中学高二年级中随机抽取了六个平行班,共发放问卷300份,回收问卷283份,剔除无效问卷21份,得到有效问卷262份。从性别上看,男生有效作答人数为137人,女生有效作答人数为125人。

2.4 数据处理

首先,对学生正式测试的选择题答案计分,选水平1、水平2、水平3答案的学生计分分别为1至3分,将数据输入量化分析软件SPSS 24进行处理。分别分析学生的元建模知识整体理解水平以及五个维度上语境对其理解水平的影响。为了揭示学生在不同语境中选择选项的原因,按照学生提交问卷的序号对学生进行编码,对被试的每个维度的开放式问题的回答作定性分析。

3 分析与结论

3.1 学生化学元建模知识的整体理解处于描述性水平

在参与调查的262份有效样本中,学生所表现出的元建模知识整体理解水平分布见图1所示,均值为2.28,标准差为0.194,表明学生的元建模知识整体理解水平大体位于水平2,学生在认识化学模型时,主要是对模型“描述性”的认识,将模型视为某物的媒介。

“模型的预测性”侧重于模型在科学中用于得出和检验关于原型的理论假设,而结合学生在开放题中的回答以及王祖浩等人的研究[18]

可以看出,我国化学教师在化学教学中更倾向于直接提供模型,而不是鼓励学生建立模型,即使有建模实践,也往往停留在模型构建和模型应用阶段,缺乏对于模型的批判性评价与修正。

3.2 学生元建模知识不同维度下的理解水平存在差异

在比较学生元建模知识不同维度下的理解水平时,对数据进行检验发现不符合正态分布,因此简单的维度均分未必能客观地反映学生的表现,因此数据处理均采用非参数检验方法。以各维度得分中位数为因变量,4个题项作为预测变量,分别进行多元回归分析,决定系数R2分别为0.873、 0.798、 0.862、 0.996和0.841,均大于0.80,说明回归模型均能解释因变量80%以上的变异量,后续分析合理。将每个学生各题项的原始得分代入各自的回归方程,可以计算每个学生在“元建模知识各维度”的预测值,以此来表示学生元建模知识各个维度的真实理解水平,最终计算结果如图2所示。可以看出,学生元建模知识各个维度的理解水平位于水平2和3之间。检验模型方面的均值最高,模型目的方面均值最低。

为进一步探寻元建模知识各维度的预测值的差异性,进行成对分析,如表3所示。学生在元建模知识不同维度下的理解水平的确存在显著性差异,在检验模型方面的理解水平显著高于其他四个维度,在模型目的维度的理解水平显著低于其他三个维度。这表明学生元建模知识在不同维度上的获得过程的不一致性,可能并不是一个整体性的过程。同时,这与江奇芹[19]等学者利用模型本质观问卷调查得到的结果存在差异性,显示元建模知识的语境依赖性。

3.3 有无语境下元建模知识理解的差异分析

对有无语境的任务整体得分均值进行差异性检验,数据显示整体不存在显著性差异。但基于前一节数据分析可知,学生在元建模知识的不同维度的理解水平显示出显著差异,仅仅比较整体差异可能会掩盖不同维度下学生的心理加工过程的细节,为了进一步探索这一现象,对于各维度学生的作答情况及选择原因进行分析。

无语境任务中的高水平作答能显示学生对于元建模静态知识的水平,而语境任务的高水平作答才能显示出学生动态的理解,教学的理想目标应该是语境任务的作答情况优于非语境任务。如图3所示,“模型本质”“模型目的”和“模型多样性”三个维度的语境任务得分均值均高于非语境任务,说明学生结合具体化学语境对这些维度的动态理解更加深入。而“检验模型”和“修改模型”虽然整体得分更高,但语境任务得分却低于非语境任务,这反映出当前中学化学教学中教师强调检验模型和修改模型的必要性,学生印象深刻,但是将其转化为有意义情境中的元建模知识还存在一些困难。

“模型本质”理解的语境任务作答水平分布表明,在理论模型电子层语境中,学生选择3水平最多,结合开放题作答发现,学生在面对理论模型时,可能更容易意识到科学知识的不确定性,从而理解“模型的本质是对原型的理论重建,是一种推测或假设”。例如,学生对于电子层模型语境选择水平3选项的解释为:“原子和电子属于微观粒子,人们无法了解到其真实的状态,所以电子层模型只能是作出一种假设。”而学生对于氮的循环语境选择水平1的解释为:“现阶段的理论是较为完善的,模型展示的是我们看到的既定事实,不属于假设。”这说明某些学生认为科学对于宏观世界的发现确定性程度大于微观世界,而在一定程度上忽略了科学知识固有的试探性。

“模型目的”理解的语境任务作答水平分布显示,在数学模型化学平衡常数语境中,选择水平3选项的人数最多,数学模型更为抽象、精确,能通过计算发挥预测功能,学生认识较好。而学生在图表模型价类二维图语境中的理解多分布于水平2,学生的解释是“图表中有很多箭头,很清晰地表示出了物质的转化关系”,表明学生在此类语境中容易将模型的目的理解为展示或解释原型各部分的关系,从而忽视模型的预测功能。

“模型多样性”理解的语境任务作答水平分布显示,在理论模型共价键语境中,学生对于模型多样性的认识水平3最多。当一种原型对应多种理论模型时,学生会将模型的多样性理解为是对原型作了不同的假设,理解水平最高。例如,学生在解释共价键理论模型时提到:“第一种是从成键的角度去思考的,第二种是从分子结构对其进行更加严谨、更加清晰的解释。”