高中生化学学习观念与学习方式的关系研究

作者: 刘公园 刘会敏

摘要: 基于变量中心和个体中心的视角,考察了915名高中生化学学习观念与学习方式之间的关系。结果显示:(1)化学学习观念与学习方式之间总体上存在“高阶深层”和“低阶表层”的正向预测关系;(2)潜在剖面分析识别出四种不同的化学学习观念剖面,分别是相对应试观念组、相对转变观念组、中等观念组和相对均衡观念组;(3)四种化学学习观念类别的高中生在化学学习方式上表现出明显差异,相对均衡观念组和相对转变观念组的高中生更倾向于采取深层学习方式学习化学。

关键词: 学习观念; 学习方式; 高中生; 化学教学; 潜在剖面分析

文章编号: 10056629(2023)07002407

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

在影响学生学习结果的诸多因素中,学习观念和学习方式被认为是两个至关重要且密切相关的因素[1]。学习观念(conceptions of learning)是指学生对学习本质的理解或信念,代表了学生对学习体验的构建与解释[2]。学习方式(approaches to learning)是指学生处理学业任务时所持有的动机和采用的策略[3]。学习方式可以划分为深层学习方式和表层学习方式两类,前者表示受内在动机驱动而主动联系已知内容寻求对学习材料深度把握的学习方式,后者表示受外在动机驱动而以孤立视角对学习材料进行表层认知的学习方式[4]。相较而言,深层学习方式更有可能产生高质量的学习结果,而表层学习方式则更有可能产生低质量的学习结果[5]。“学习方式的转变”是我国当前基础教育课程改革的重要目标之一[6]。对学习观念与学习方式的关系进行研究有助于教育工作者从改善学生学习体验的视角探索激发学生采取深层学习方式的各种途径。鉴于学习观念和学习方式具有一定的领域依赖性且化学是高中阶段重要的学科领域,本研究将以高中化学为背景探讨学习观念与学习方式之间的关系,据此为高中化学教学实践的改进提供合理化建议。

1 理论概述与模型建构

1.1 科学学习观念的层次体系

在科学教育领域,Tsai通过对120名中国台湾地区高中生的访谈确定了七种类型的科学学习观念(conceptions of learning science, COLS),分别是“记忆”(memorizing)、“测试”(testing)、“计算和练习”(calculating and practicing)、“增长知识”(increasing ones knowledge)、“应用”(applying)、“理解”(understanding)、“以新的方式看待”(seeing in a new way)[7]。在类型划分的基础上,学者们将前三种学习观念确定为低阶COLS,代表一种被动的、碎片化的、复制型的学习观,将后四种学习观念确定为高阶COLS,代表一种积极的、连贯的、意义建构的学习观[8]。

此后,Lee等人在研究中根据探索性因子分析的结果将“理解”和“以新的方式看待”合并为“理解和以新的方式看待”(understanding and seeing in a new way),由此将COLS的七因子模型调整为六因子模型[9]; Li等人在研究大学生化学学习观念(conceptions of learning chemistry, COLC)时通过探索性因子分析发现“增长知识”“应用”“理解和以新的方式看待”这三种高阶COLC是不可分割的,遂将它们合并为“转变”(transforming)这一学习观念,意指学生发生了较大变化,反映了学生将化学学习视为主动将外部信息转化为有意义的、可理解的、可应用的知识的过程,由此将COLS的六因子模型调整为COLC的四因子模型[10]。综上,COLS的类型划分并不是固定不变的,需要在特定情境中进行具体分析。除了数量上的发现以外,有学者还发现学生可能持有混合的COLS,在多种COLS上表现出高度一致[11]。

1.2 科学学习方式的组成要素

学生在学习过程中会采用与其持有的动机相一致的策略,这种动机与策略的结合即是学习方式[12]。具体而言,采用深层学习方式的学生认为学业任务很有趣(深层动机),为了更好地参与其中,他们会通过探寻知识之间联系的方式实现最大限度的理解(深层策略);采用表层学习方式的学生将学习视为实现外在目标的手段(表层动机),由此产生的策略是为达到目的而投入最少的时间和精力(表层策略)[13]。综上,学习方式是一个组合概念,可以被视为“动机策略”的组合体,“动机”要素代表完成学业任务的方向,“策略”要素代表处理学业任务的实际过程[14]。在科学教育领域,学者们在相关研究中基本上沿用了“动机策略”组合体的理论观点,将科学学习方式视为学生处理学业任务的动机和所使用的与动机相一致的策略的结合。

1.3 科学学习观念对学习方式的影响

在科学教育领域,Lee等人发现,高中生持有的低阶COLS会对表层动机和表层策略产生正向影响,高阶COLS会对深层动机和深层策略产生正向影响[15]。具体到不同科学学科,学者们开展的研究工作均在总体上表明高阶学习观念可以正向预测深层动机和深层策略,低阶学习观念可以正向预测表层动机和表层策略[16~18]。值得注意的是,已有研究中也出现了一些与上述结果不一致的发现,比如Chiou等人发现“计算和练习”这一低阶观念正向预测生物学习的深层动机[19], Li等人发现“转变”这一高阶观念正向预测化学学习的表层动机[20]。

1.4 理论模型建构

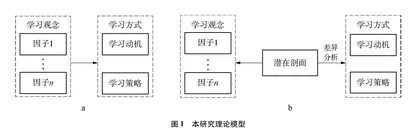

综合上述分析,可以建构起本研究的理论模型。本研究采用变量为中心(见图1a)和个体为中心(见图1b)的分析思路,首先基于结构方程模型分析不同的COLC对学习方式影响的相对独特性,然后运用潜在剖面分析识别高中生COLC的潜在类别,并在此基础上通过方差分析揭示不同类别的高中生在学习方式上的差异特点。两种分析思路互为补充,有助于深入探讨COLC对学习方式的影响。

2 研究设计与方法

2.1 调查程序与对象

本研究选取我国四个省份九所省级示范性高中高一、高二、高三年级的学生作为被试,共得到915份有效问卷。其中,男生占49.2%,女生占50.8%;高一学生占44.4%,高二学生占45.7%,高三学生占9.9%;家庭所在地来自城镇的学生占83.0%,来自农村的占17.0%。

2.2 调查工具与变量

本研究的调查量表由两个分量表组成,分量表一是化学学习观念量表,改编自Lee等人编制的科学学习观念问卷;分量表二是化学学习方式量表,改编自Lee等人编制的科学学习方式问卷[21]。

(1) 化学学习观念量表(conceptions of learning chemistry scale,简称为COLC量表)用于对化学学习观念进行调查,包括24道题目,采用五点李克特计分法,1分表示“非常不同意”,5分表示“非常同意”。该量表包含六个因子,具体见表1。需要说明的是,COLS的六因子模型比四因子模型应用得更为广泛,且细粒度划分可能会传达出更多信息,因此在调查设计中选择了六因子模型。

(2) 化学学习方式量表(approaches to learning chemistry scale,简称为ALC量表)用于对化学学习方式进行调查,包括22道题目,采用五点李克特计分法,1分表示“非常不同意”,5分表示“非常同意”。该量表包含四个因子,具体见表2。

2.3 数据分析思路

数据分析包含以下环节:第一,将有效样本随机分成两半,其中一半(457份)采用SPSS 20.0对两个分量表分别进行探索性因子分析,以确定观察变量与潜在变量之间的关系,另一半(458份)采用AMOS 17.0对两个分量表分别进行验证性因子分析,以检验决定因子的理论模型拟合实际数据的能力;第二,在描述性统计及相关分析的基础上采用AMOS 17.0构建结构方程模型;第三,采用Mplus 8.3进行潜在剖面分析(latent profile analysis, LPA),并通过方差分析确认潜在类别的差异。

3 研究结果

3.1 探索性因子分析

对问卷数据进行KMO和Bartlett初始检验,得出COLC量表(KMO=0.93)和ALC量表(KMO=0.92)的KMO值均大于0.90, Bartlett球形检验的p值均小于0.001,达到极显著水平,这表明COLC量表和ALC量表均适合进行探索性因子分析。本研究采用主成分分析法提取公因子,采用最大方差旋转法得到旋转因子载荷矩阵。在COLC量表和ALC量表中,各个题项的载荷值均大于0.4。依据特征值大于1的标准,在COLC量表中确定了4个因子,分别是“记忆”“测试”“计算和练习”以及一个混合观念因子(包含“增长知识”“应用”“理解和以新的方式看待”),将其命名为“转变”,4个因子的累积方差贡献率为65.31%;在ALC量表中确定了4个因子,分别是“深层动机”“深层策略”“表层动机”和“表层策略”,4个因子的累积方差贡献率为68.12%。分析可知,COLC量表的因子结构与Li等人的研究一致[22], ALC量表的因子结构与Lee等人的研究一致[23]。此结论将用验证性因子分析进行检验。

3.2 验证性因子分析

对COLC量表和ALC量表分别进行验证性因子分析。结果显示,COLC量表(CFI=0.95, TLI=0.93, RMSEA=0.06, SRMR=0.07)与ALC量表(CFI=0.95, TLI=0.94, RMSEA=0.06, SRMR=0.08)的模型拟合指数良好。两个分量表的各因子题目的负荷值均大于0.50,而且t值在0.001水平上显著。验证性因子分析的结果表明,COLC量表与ALC量表的四因子模型均具有良好的稳定性和可靠性。

3.3 组合信度与收敛效度分析

在验证性因子分析的基础之上,分别对COLC量表和ALC量表的各一阶因子的信度和内在收敛效度进行检验。从表3可见,各个因子的AVE值均大于0.50,说明两个分量表均具有良好的收敛效度。COLC量表和ALC量表的各个因子的组合信度CR值均大于0.75,表明因子的信度良好。综上,本研究使用的COLC量表和ALC量表的信效度良好,适合做进一步分析。

3.4 描述性统计和相关分析

采用Harman单因素法进行共同方差检验,设定公因子为1进行验证性因子分析,模型无法拟合,表明本研究数据不存在严重的共同方法偏差问题。描述性统计及相关分析结果如表4所示。

在学习观念方面,高中生在“测试”上的平均得分(M=2.67)接近于理论中值3分,表明高中生对这一低阶COLC的态度接近中立,在“记忆”(M=4.01)、“计算和练习”(M=3.79)上的平均得分高于理论中值,表明高中生对这两种低阶COLC的认可程度较高,反映出记忆和解题在高中化学学习中占据着比较重要的位置;在“转变”上的平均得分(M=4.06)高于理论中值,表明高中生对高阶COLC的认可程度较高,反映出高中生在化学学习中可以较为充分地感知到积极的意义建构。

在学习方式方面,高中生在深层动机(M=3.36)、表层动机(M=3.56)上的平均得分高于理论中值,表明深层动机和表层动机均是驱动化学学习的重要因素;在深层策略上的平均得分(M=3.63)高于在表层策略上的平均得分(M=2.99),表明高中生总体上倾向于采用深层策略学习化学。值得注意的是,高中生在深层动机和深层策略上的平均得分均未超过4分,表明高中生采取深层学习方式的程度并不高,因此教师在化学教学中仍需关注深层学习方式的培养。

在二者关系方面,“记忆”“计算和练习”“转变”与深层动机、深层策略之间呈显著正相关(r=0.25~0.54),“测试”与深层动机、深层策略之间呈显著负相关(r=-0.36~-0.30);四种COLC与表层动机之间均呈显著正相关(r=0.11~0.29),“测试”“计算和练习”与表层策略之间呈显著正相关(r=0.09~0.46),“转变”与表层策略之间呈显著负相关(r=-0.09)。后续可进一步采用结构方程模型分析变量之间的关系。