“从暖宝宝废渣中提取赭红”的跨学科项目化教学实践

作者: 杨砚宁 成斌斌

摘要:由参观敦煌艺术展时发现的实际问题引发,设计以“从暖宝宝废渣中提取赭红”为主题的跨学科实践活动。以实验室提取氧化铁过程中的相关问题为主线,通过实验探究,解决颜料制备流程中的试剂选择、条件控制、原理分析、产品比较、绘画创作等活动中的问题,了解含铁物质的转化在生活、生产中的应用,促进形成多学科融合解决实际问题的系统思维。

关键词:项目教学;跨学科实践;实验研究;含铁物质的转化

文章编号:10056629(2023)12005507

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

1 项目背景

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》明确提出化学课程对于科学文化的传承和高素质人才的培养具有不可替代的作用。教学中,应重视跨学科内容主题的选择和组织,引导学生在更宽广的背景下认识物质及其变化的规律[1]。因此,教师要关注学生个性化、多样化的学习和发展需求,引导学生发现和提出有探究价值的问题,运用化学实验、调查研究等方法开展深度学习,促进每个学生均能主动地、生动活泼地发展,形成勤于实践、善于合作、敢于质疑、勇于创新的核心素养。

本项目由组织学生参观敦煌艺术展时发现的实际问题引发,设计以“从暖宝宝废渣中提取赭红”为主题的跨学科实践活动。以高中化学必修教材“含铁物质的转化”为载体,设置“原料成分分析”“实验室提取氧化铁”和“自制颜料进行艺术创作”三个驱动性任务,融合化学与艺术、材料、环境等领域知识解决简单的实际问题,用分离提纯得到的赭红进行绘画创作,并通过纸笔测验,对同等水平的传统班、项目班在进行不同方式学习后的知识、能力水平进行测试和比较,探索跨学科项目化学习在化学教学中的意义和价值。

2 项目任务、活动及目标分析

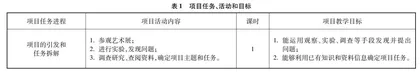

本项目是基于“铁及其化合物”知识的复习课。项目开始前,学生已经学习过“铁及其化合物的性质”“利用化学沉淀法去除杂质离子”以及“化学反应速率的影响因素”等知识。因此本项目设计时,将上述内容融入其中,共设计了6课时的教学计划。具体项目任务、活动和目标见表1。

3 项目学习的实施过程及成果展示

3.1 项目引发和任务拆解

2023年3月,“此心归处——敦煌艺术临摹与精神传承”特展在苏州博物馆西馆举行。教师组织学生参观,感受敦煌文化的穿透力与艺术的生命力。

[提出问题]敦煌壁画中大量使用了红、绿、蓝色颜料,这些颜色为何历经千年仍明艳如新?

[学生活动](1)调查敦煌壁画所用红、绿、蓝色颜料(见表2)。

(2)查阅资料了解赭红、石青、石绿等矿物颜料的主要成分和着色优点。

[提出问题]含铁物质发生化学反应时也伴随有红、绿、蓝等多种颜色变化,能不能替代上述矿物颜料?

[滤纸实验]在滤纸上运用含铁物质的转化中颜色的变化,绘制“绿水青山红日图”,具体步骤见表3。

[小结]含铁物质转化中的颜色易发生变化,赭红、石青、石绿等矿物颜料保证了画作色彩的稳定性。

[问题聚焦]我们如何寻找身边的物质制成赭红颜料?

设计意图:通过社会实践活动和实验探究,对艺术作品中颜料的稳定性问题进行研究,激发学生对“艺术中的化学颜料”的好奇心。改试管实验为滤纸实验,药品用量少、操作简便、现象明显。同时,以画比画对颜料的稳定性进行分析,将艺术审美融入学科学习,让学生体会实验创新的意义。

[项目的确立和拆解]从钢铁制品造成的环境污染和资源浪费角度出发,依据项目目标进行规划,将项目拆解为“分析原料成分”、“实验室提取氧化铁”、“自制颜料进行艺术创作”三个任务。

3.2 项目实施过程

以下活动记录了学生根据含铁物质的转化关系,在设计出实验室由暖宝宝废渣提取氧化铁的流程方案的基础上进行的实验探究。已取得成果见表4。

3.2.1 活动一:分析浸出液成分

[提出问题]酸浸后溶液中主要含哪些阳离子?

[讨论与汇报]阅读文献资料,结合学生已有知识基础及试剂用量,小组讨论,得出结果:硫酸浸出液中阳离子主要有Fe2+、Fe3+、Na+、H+、Mg2+、Al3+等[3]。

设计意图:通过成分分析巩固铁及其化合物与酸反应原理,了解蛭石与酸反应中镁、铝离子的浸出对浸出液成分的影响,为后续实验探究指明方向。

3.2.2 活动二:探究氧化原理和氧化效率

[提出问题]在不影响浸出液成分的前提下,将Fe2+转化为Fe3+的常用路径有哪些?不同氧化剂的氧化效率是否相同?

[讨论与汇报]可选的氧化剂有氧气和双氧水。

[提出问题]双氧水氧化硫酸亚铁的反应原理是什么?反应过程中为何有时会观察到气泡现象?

[实验探究1]向硫酸亚铁和硫酸的混合溶液中逐滴加入双氧水,观察溶液颜色,监测溶液pH,所绘制的pH曲线如图1所示。

[原理分析]2FeSO4+H2SO4+H2O2====Fe2(SO4)3+2H2O。

[实验探究2]向等量组成不同的样液中加入等量等浓度的双氧水,观察现象,分析氧化过程中可能产生气泡的原因。具体实验见表5。

[原理分析]查阅资料:Fe3+溶液催化H2O2溶液分解的反应机理(简化)[4]及pH对双氧水分解速率的影响(见图2):

[实验结论]溶液中Fe3+、Fe2+的相互转化能催化双氧水分解产生氧气,实验1、3中均产生大量气泡;随着pH的减小,双氧水分解速率降低,当pH=3.61时双氧水分解速率已接近零;实验2中只表现出溶液颜色变化,并无气泡产生。因此,稍过量的硫酸不仅确保了

Fe3+、Fe2+的浸出率,还为双氧水氧化提供了反应物,降低了溶液的pH,避免因双氧水分解而造成氧化不完全。

设计意图:激发学生对化学实验探究的兴趣,增强其合作探究意识,养成注重实证、严谨求实的科学态度和独立思考、敢于质疑、勇于创新的精神。

3.2.3 活动三:探究沉淀剂种类和条件控制

[提出问题]将铁离子从溶液中沉淀出来的常用试剂有哪些?沉淀过程中需注意什么问题?

[讨论与汇报](1)常用沉铁剂有氢氧化钠溶液、石灰乳、氨水;(2)沉铁时需注意控制pH,确保Fe3+完全沉淀而Mg2+、Al3+不沉淀。

[演示实验]向等浓度的Fe2(SO4)3溶液、Al2(SO4)3溶液、MgSO4溶液中分别边搅拌边滴加5%NaOH溶液,用pH传感器测定滴定过程中溶液pH变化。结果如图3所示。

[实验结论]沉铁时pH控制范围约在3.3~3.6之间。

[提出问题]不同沉淀剂,其沉淀效果是否相同?

[进行实验]分别向等体积等浓度的Fe2(SO4)3、FeCl3溶液中边搅拌边加入5%氢氧化钠溶液、氨水(1∶4)、石灰乳,控制终点pH为3.5。反应完全后过滤,比较滤渣的颜色、形状、质量。结果如表6。

[提出问题]FeCl3与NaOH反应后的混合物用滤纸为何过滤不出固体?

[观察分析]在电子显微镜下观察滤纸和沉淀(见图4),用激光笔照射FeCl3与NaOH反应后的混合物(见图5),FeCl3与NaOH反应后形成Fe(OH)3胶体,其粒径小于滤纸的孔径,因此能透过滤纸而未得到滤渣。

[提出问题]石灰乳与Fe2(SO4)3反应的沉铁产量为何远超其他实验?

[分析讨论]可能是反应中生成的CaSO4微溶于水,析出后混在沉淀中改变了滤渣的颜色,且导致沉淀量增多。

[总结汇报]酸浸时用硫酸,可有效避免沉铁时胶体的形成。沉铁时,氨水的沉淀和过滤效果最好。

设计意图:融合物理、生物、化学等方法解决胶体无法或难以用滤纸过滤的问题;通过数字化实验探究控制pH对沉铁的影响,加深学生理解化学反应的调控在科学研究中的重要作用。

3.2.4 活动四:实验比较产品的品相与产率

[学生活动]根据预设方案动手实验,从暖宝宝废渣中提取出氧化铁,并比较产品品相、计算产率(见表7)。

[提出问题]各小组产品品相、产率不同的可能原因是什么?

[分析讨论](1)氧化不彻底,伴有四氧化三铁生成,导致产品品相不佳;

(2)滤渣洗涤不干净导致产率偏高;酸浸时间过短导致产率偏低。

设计意图:通过实验对比产品的品相与产率,反思误差的原因,初步形成定量研究的意识,发展学生运用化学知识和实验方法开展综合项目研究的能力。

3.2.5 活动五:实验探索颜料制作方法

[提出问题]赭红颜料制作时常用油为溶剂将氧化铁进行分散,且艺术创作时对画布材质亦有要求。溶剂种类、画布材质对颜料有哪些影响?

[实验探究]探究颜料制作中的影响因素,并制作赭红颜料(见表8)。

设计意图:运用化学实验对真实问题进行科学探究,理解科学、社会、环境、艺术之间的相互关系,深刻认识化学对创造美好生活的重大贡献。

在项目的后续学习过程中,学生在美术教师的指导下,用自制的赭红颜料创作出自己的艺术作品(见图6),并和教师一起集体创作出“红梅图”,作为项目成果进行展示(见图7)。

3.3 项目化学习效果测试

本项目化学习完成后,让水平相近的项目班(45人)与传统班(46人)同时完成纸笔测试,得分情况见图8。

化学学业水平考试要求学生在情境中获取和加工信息,迁移应用学科必备知识、用化学学科思维方式来分析和解决问题[6]。本次测验数据表明,不同学习方式下,学生对识记性知识的掌握情况相差不大,但在流程中的试剂用量分析、成分分析、反应速率的影响因素分析方面的得分情况相差较大,项目班明显优于传统班。此外,信息提取能力也有明显差别,项目班的学生对信息的阅读、提取、加工能力更强。这些数据的比较说明项目化学习对学生的学科能力提升帮助较大,这样的教学形式更有利于学生学科核心素养的发展[7]。

4 项目教学反思