促进生物核心素养发展的单元作业设计

作者: 陈锦云

摘 要 作业是课堂教学的延续,单元作业设计是以单元知识体系为基础,促进学生素养发展的重要学习形式。在单元作业设计的基本原则指引下,以“生态系统及其稳定性”学习单元为例,进行了单元作业目标设计,基于作业目标和真实情境进行了作业题目设计,并结合题目开发了作业评价量表,最后进行了作业设计反思。

关键词 高中生物 生物核心素养 单元作业设计 生态系统及其稳定性

作者简介:陈锦云(1985— ),女,福建闽清人,福建省闽清县第一中学一级教师,大学本科,研究方向:高中生物教学研究。

作业是课堂教学的延续,也是巩固课堂教学成果的重要手段。单元教学是我国新一轮基础教育课程改革中提出的新的教学模式,伴随着这一教学模式,必然要求有相应的作业与之相匹配。在设计单元作业时,教师需要明确如下几个问题:作业设计需要秉持哪些基本原则?作业的目标是什么?作业内容如何选择?作业题目如何设计?作业如何评价?本文以“生态系统及其稳定性”为例进行单元作业设计研究。

一、单元作业设计的基本原则

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》强调习题要体现多样、灵活、开放、减负的特点。课后习题主要用于帮助学生巩固所学知识、拓展思维,引导学生将所学知识应用于解决实际问题[1]68。

(一)整体性

单元作业设计强调统整单元知识。学习单元通常是以“大概念”为统整形成,包括若干个下位概念。因此单元作业设计关注概念间的关联,以及在关联基础上形成整体性认知。

(二)层次性

单元作业设计要满足不同学生的发展需求,因此题型设计要有层次性。题型主要包括识记、辨别、举例、理解、解释、预测、分析、评价等不同类型。

(三)探究性

单元作业要给学生留有充足的时间和空间,保证学生在现有知识、能力基础上自主探究来进行延伸、拓展。因此在题型方面要设计开放性题目。

(四)发展性

单元作业的发展性强调通过完成作业促进学生学科核心素养发展,即能够运用所学知识、技能、方法等解决新情境中的实际问题。

(五)实践性

真实问题解决是学生素养发展的重要体现,因此作业要基于真实的社会生产生活情境,根据学科知识进行分析评价。

二、单元作业目标设计

单元作业目标是落实课程标准的基本理念和课程目标,因此目标设计的依据是课程标准和教材。

(一)课程标准及教材分析

1.课程标准分析。生物学科核心素养是生物学科育人价值的集中体现,也是在作业设计时需要秉持的基本理念,即生命观念、科学思维、科学探究、社会责任。“生物与环境”模块的“内容要求”主要围绕大概念“生态系统中的各种成分相互影响,共同实现系统的物质循环、能量流动和信息传递,生态系统通过自我调节保持相对稳定的状态”[1]24展开;“学业要求”规定“使用图示等方式表征和说明生态系统中的物质循环、能量流动和信息传递的过程和特征,并对相关的生态学实践应用做出合理的分析和判断”“从生态系统具备有限自我调节能力的视角,预测和论证某一因素对生态系统的干扰可能引发的多种潜在变化”等[1]26-27。

2.教材分析。“生态系统及其稳定性”单元选自人教版《普通高中教科书·生物学》(选择性必修2·生物与环境)中第3章,本单元包括生态系统的结构、能量流动、物质循环、信息传递及稳定性等五部分[2]。通过本章学习,要求学生能够运用科学方法解决实际问题,以此促进生物学科核心素养发展。

(二)“生态系统及其稳定性”的单元作业目标

1.能根据生态系统的基本组分分析生态系统的结构,培育学生结构观。

2.能根据生态系统的能量流动、物质循环、信息传递等功能表征生态系统,发展结构与功能观、物质与能量观等生物学基本观念。

3.能应用动态观点分析生态系统的稳定性,形成稳态与平衡观。

三、单元作业题目设计

单元作业题目设计要以培养生物学科核心素养为目标,基于单元作业设计的基本原则,以单元知识为基础,注重真实问题解决能力的提升,强调高阶思维能力发展。

例如,桑基鱼塘是广东省珠江三角洲由于地势低洼等原因,逐步演化形成的独特农业生产模式,蚕沙养鱼,塘泥肥桑,种桑、养蚕、养鱼三者有机结合,充分利用土地空间和轮作时间,形成互相促进的良性循环,收到理想的经济效益的同时,还改善了当地环境,实现了经济和生态共赢。

作业题目及设计目的:

题目1 把桑基鱼塘生态系统中的物种按照生态系统的基本组分进行分类。绘出生态系统的结构模型。

【设计目的】诊断基于生态系统的基本组分进行物种分类能力,发展学生分类思想。绘制结构模型的目的是诊断学生结构化表征生态系统能力,发展学生整体思维。

题目2 在所绘制的结构模型基础上,用箭头形式标明系统中能量流动的示意图。说明能量是如何在该生态系统中输入、传递、转化、散失的。

【设计目的】标明能量流动方向的目的是诊断学生识别生态系统中营养级的能力。说明能量流动过程的目的是诊断学生根据能量守恒分析生态系统中能量流动的能力。

题目3 碳是如何在生产者、消费者、分解者内进出从而实现循环的?请用关键词、箭头、线段等表示讨论的结果。

【设计目的】诊断学生对碳在非生物体环境和生物体内存在形式的认识,并规范化表达碳是通过何种生命活动、形成何种产物实现其在生态系统的循环的。

题目4 分析生态系统信息传递,可以帮助人们科学规划和管理桑基鱼塘,获得最佳经济效益。尝试分析该生态系统中桑树与蚕,以及蚕与环境之间通过哪些信息传递实现联系?根据信息传递情况,需要在生产中注意哪些管理因素?

【设计目的】通过分析桑树与蚕、蚕与环境间进行何种信息传递,诊断学生识别信息能力,以此为基础诊断学生应用所学知识解决实际问题的能力。

题目5 生态系统具有有限的自我调节能力,保持生态系统稳定和生态平衡是非常重要的。列出哪些因素会影响该生态系统稳定性。请从生态系统的稳定性角度分析桑基鱼塘与传统农业相比较的优势所在。

【设计目的】诊断学生对生态系统稳定性和生态平衡的认识,发展学生基于生态系统稳定性分析、评价真实问题的能力。

四、单元作业评价设计

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》强调评价是日常教学过程中不可或缺的重要环节,是教师了解教学过程的重要手段,是教师调控教和学的行为、提高教学质量的重要手段[1]61。严谨的作业设计应该在目标与评价之间建立联系[3]。评价要以课程标准为依据,结合教学内容,以生物学大概念及重点大概念为依托,诊断学生生物学科核心素养发展水平。因此教师要秉持开放的评价理念,通过对作业的批改、评价和反馈,促进学生对知识的理解和应用。在作业评价时,不仅要关注结果评价,更需要关注形成性评价,从而发挥评价的指引、反馈、激励功能。

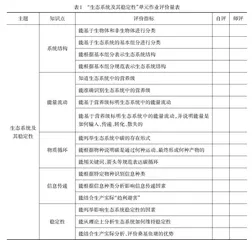

“生态系统及其稳定性”单元作业评价量表如表1所示。

五、单元作业设计反思

(一)丰富单元作业形式,多方位激发学生思维

试题的形式有很多,要抛开旧模式的习题,这不仅考验教师的基本功,教师还需要有敏锐的观察力和善于挖掘信息的本领,这对新时期教师无疑是一个巨大的挑战,肯下功夫的教师必然会收获或多或少的成果,这是一个漫长而又充满惊喜的体验。在确定以“生态系统及其稳定性”为设计主题后,在不同领域和视角,用不同的试题表现形式呈现出来,创设热点和当地特色情境,增设探究性、实践性和开放性作业等形式,引导学生进行课内外知识的迁移,激发思考。通过多种题型让学生学会站在更高的视角,树立保护自然环境就是保护人类、建立生态文明就是造福人类的新理念,认识到经济的发展要建立在保护生态的基础上,要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化。

(二)突出作业分层设计,关注不同学生的发展需求

在学习过程中,教师关注到学生个体的差异性,关注学生的最近发展区,设计适合的目标和难易有别的题目。在题中设置有区分度的开放题,不仅可以巩固和延伸课内知识体系,还能培养不同类别学生的独立思考能力。不同层次的学生完成不同难度值的题目,既能激励学困生主动积极地学习,还能使学优生在课后作业中提升综合实践能力。以人为本的分层作业设计,在教育教学中按不同的对象因材施教,尊重每一个正在发展的独立个体,让每一个期待成长的个体都受益。

(三)丰富作业评价方案,保护学生个性化发展

思考是天生的,然而正确的思维方向是需要引导的。高中生正处于思维爆发期,有着无数的想法和创新意识。教师在教学过程中,往往重视课堂模式创新,拓宽教学资源,却忽视了评价方法的研究。评价在教学过程的任何一个阶段都必须存在,适时适宜的评价有助于学生对知识的构建、兴趣的培养和素养的提升。在单元作业设计中,利用多元的评价方案反映不同年级和学段的学生的学习成果,顺应思维发展顺序,对于不同的答案均给予诊断评价或反馈修正,充分保护学生个性化发展。

单元作业设计是一个新的研究课题,需要广大教师根据教学实际情况,创设具有地域特色的作业情境,科学制定作业目标,确定命题主线,明确不同层次学生的需求,尊重学生个性化发展,让学生更加全面地理解和深化本章节所涉及的知识点,实现生物学业水平提升和核心素养发展。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]朱正威,赵占良.《普通高中教科书·生物学》(选择性必修2·生物与环境)[M].北京:人民教育出版社,47-79.

[3]李学书,胡军.大概念单元作业及其方案的设计与反思[J].课程·教材·教法,2021,41(10):72-78.

(责任编辑:姜显光)