初中化学迷思概念产生的原因分析及转变策略

作者: 陈冲

摘 要 迷思概念在初中化学教学中广泛存在,而且顽固、难以转变。在教学实践基础上,归纳出初中化学教学中迷思概念产生的原因主要包括:相关生活经验、其他学科知识干扰、知识学习阶段性差异、教师不当的教学行为、学生不当的学习行为等。迷思概念的转变策略包括:创设真实情景,引发认知冲突;合理运用图像,理解概念本质;抽提认识视角,形成科学认识;规范教学行为,引领实践方向;转变学习方式,规范化学表征。

关键词 初中化学 迷思概念 原因分析 转变策略

作者简介:陈冲(1979— ),男,江苏睢宁人,南京师范大学附属中学宿迁分校中小学高级教师,大学本科,研究方向:中学化学教学研究。

基金项目:本文系宿迁市教育科学“十四五”规划2021年度课题“元认知视角下前概念转化的化学教学实践研究”(课题编号:SQ2021GHLX104)的阶段性研究成果。

前概念是课堂教学的起点,也是教师进行教学设计的主要参考之一。教学过程可以理解为前概念转变,并逐渐形成科学概念的过程。前概念是指在形成科学概念之前,学生头脑中已经形成的对客观事物的个体认知、理解或体验。前概念可能是正确的,也可能是不完善的,甚至是错误的。这些不完善的、错误的前概念称为迷思概念。在化学教学实践中,迷思概念广泛存在,且难以转变。本文是化学课堂教学实践经验的总结,基于课堂教学过程中的提问,探查学生的“第一反应”,以此界定学生迷思概念产生的原因,并提出在教学过程中有针对性的转变策略。

一、迷思概念产生的可能原因分析

(一)相关生活经验会导致迷思概念产生

生活经验或体验对学生学习化学知识有着重要影响。《义务教育化学课程标准(2022年版)》强调化学课程应立足学生的生活经验发挥课程的育人功能,注重结合学生已有经验构建课程内容,强调要结合学生熟悉的现象和已有的经验进行教学[1]。例如,在学习“溶液”时,学生会联想到奶茶、咖啡等生活实例,并在概念学习过程中将溶质、溶剂、溶解度等概念与生活中的“溶液”进行关联。因为奶茶、咖啡中共存的多种溶质的溶解度不一致,因此颜色较深且不利于观察,长期放置有沉淀生成等,这些因素易导致迷思概念产生。

(二)其他学科知识干扰会导致迷思概念产生

学科间有些概念是相同的,但是概念内涵有着根本性差异,这导致先学习的知识对后面知识的学习产生影响。例如,初中八年级开始学习《物理》,《化学》是从九年级开始学习,因此《物理》课中的一些概念将成为《化学》课中的迷思概念。如在学习“构成物质的微粒”时,学生常将物理中“宏观物体”比作“微观粒子”,在应用“微观粒子在不停运动”这一性质解释气味等化学现象时,学生就会遇到困难。

(三)知识学习阶段性差异会导致迷思概念产生

我国基础教育教材编写采用螺旋递进方式,这就决定了知识学习不是一步到位的,而是随着年级或学段而逐步深入的。例如,在初中时氧化反应和还原反应是两个分立的概念,两者互不相干。但是在高中氧化反应与还原反应是同时发生在同一个化学反应中。知识学习具有阶段性,由于阶段性导致知识认知的不完善会产生迷思概念。

(四)教师不当的教学行为会导致迷思概念产生

教师是课堂教学的主要实施者,对学生学习有着重要影响。教师的学科教学知识、对学科知识的理解、课堂教学价值取向、教学方式或策略、不规范表述等都可能让学生产生错误的前概念,即迷思概念[2]。例如,元素是宏观概念,只讲种类不讲个数;而原子是微观概念,既讲种类又讲个数。如果教师的表述不规范,将水的组成表述为“由两个氢元素一个氧元素构成”,而水分子“由两个氢原子和一个氧原子构成”,这将会导致学生对元素和原子概念相混淆而产生迷思概念。

(五)学生不当的学习行为会导致迷思概念产生

学生是化学知识学习的主体,因此学生如何学习知识、学到什么程度都决定了其对概念的理解认识程度。学生的学习方式、学习习惯等是迷思概念产生的主要原因之一。学生头脑中存在大量的前概念,由于缺乏对概念本质的理解和彼此间相互影响导致认识不清。化学知识学习与生活实际相分离可能造成学生缺乏对概念的正确认知。学生在学习过程中表述、表达不规范可能对后续知识学习和迁移产生影响。学习过程多采用简单记忆、缺少思维参与也可能导致迷思概念产生。

二、迷思概念的转变策略

科学概念的建立不是抛弃前概念,而是对前概念的补充或重构。建构主义教学观认为,教学不是简单地把知识、经验装到学生的头脑中,而是通过激发和挑战原有知识、经验,提供有效的引导、支持和环境,帮助学生在原有知识、经验基础上生长起新的知识、经验[3]。

(一)创设真实情景,引发认知冲突

概念转变的原因在于原有概念无法解释当下的问题,学生才能够积极、主动地去寻求替换概念,力求扩大概念的解释力和包容性。创设真实认知情境、引发学生认知冲突是进行概念转变的重要方法。

例如,在学习“溶液”概念及其性质时,创设“冰红茶”情景。“冰红茶”是学生熟悉的一种饮料。通过品尝“冰红茶”,知道“冰红茶”是由水、糖、红茶等混合而成的,建构溶液由溶剂、溶质构成概念。通过观察颜色、浑浊度等,基于“视觉”建构溶液的基本特征之一:稳定性。通过品尝不同深度“冰红茶”的甜度和口感,基于“味觉”建构溶液的基本特征之二:均一性。

(二)合理运用图像,理解概念本质

科学思维是从宏观、微观、符号相结合的视角探究物质及其变化规律的认识方式。借助图像可以很好地帮助学生建立宏观、微观及符号之间的联系,形成更深层的表征。图像是学科知识最直观的展示。图像的力量不在于它的智性内容,而在于它所提供的阐释能在行动中可循环使用的观点[4]。

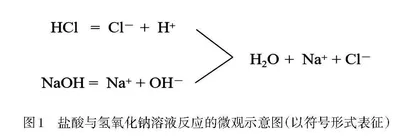

例如,盐酸和氢氧化钠反应。从宏观视角分析,此反应没有明显的、易观察的现象发生,因此学生对这个反应一直持怀疑态度。从微观视角分析,HCl和NaOH在水溶液中均发生了电离,产生了自由移动的离子,而且H+和OH-结合生成了水分子,Cl-和Na+仍然以离子形式存在,这说明此反应类型是复分解反应,反应本质是生成了H2O。反应微观示意图(以符号形式表征)如图1所示。

(三)抽提认识视角,形成科学认识

在不同学习阶段,其培养要求和对知识的理解认识程度是有差异的,因此对知识的理解也可能是片面的。在教学过程中,教师要寻找看似不同的知识间的本质关联,形成科学概念。

例如,在学习“物质构成奥秘”时,学生头脑中多个概念并存:物质是由分子构成的,物质是由原子构成的,物质是由元素构成的。这些概念对不对?物质到底是由什么构成的?这给学生造成了极大的困扰。因此在教学过程中,可以通过抽提认识视角让学生把分子、原子、元素等概念分开。“分子是保持物质化学性质的最小微粒。”因此物质是由分子构成的,分子是由原子构成的,如1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,所以原子既强调类别,又强调个数。而“元素是具有相同核电荷数的同一类原子的总称”。可见,元素是原子的上位类属概念,因此元素只强调类别,不强调个数。所以元素是从宏观视角认识物质的组成,而原子是从微观视角认识物质的构成。

(四)规范教学行为,引领实践方向

教师是学习活动组织者、引导者,因此教师的言语、文字等的表达就是学生学习的模板。教师需要深化对学科知识的理解,根据不同年级学生的认知特点选择不同的教学策略,规范自己的文字表达、语言表达,进行方向引导,避免错误的引领,以此减少学生理解和认识上的偏差。

(五)转变学习方式,规范化学表征

迷思概念在学生的生活或学习过程中产生,因此学生要规避自身的不足,以此减少迷思概念的产生。教师要积极主动地转变学生的学习方式,通过建构学习、体验学习、问题解决学习等促进学生对知识本质的理解,从“根”上解决迷思概念的产生问题。在平时练习、作业、考试中,要规范学生的化学表征,避免因表征错误,对后续知识学习、迁移等产生负面影响。

迷思概念在初中化学学习中广泛存在,而且顽固、难以转变。教师在教学过程中要重点关注,并结合教学实际,通过增强化学学科理解、转变教学方式、转变学习方式、设置合理的学习进阶、创设真实的认知情境等适切的教学策略促进其转变,最终帮助学生形成科学概念。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:25.

[2]姜显光,郑长龙.我国高中“化学平衡”主题教学研究现状:基于2005—2015年国内硕士学位论文的分析[J].化学教育(中英文),2019,40(3):58-63.

[3]张建伟,孙燕青.建构性学习:学习科学的整合性探索[M].上海:上海教育出版社,2005:43.

[4]安德烈·焦耳当.学习的本质[M].杭零,译.上海:华东师范大学出版社,2015:99.

(责任编辑:姜显光)