高中历史教学中的历史解释素养培养策略探究

作者: 谭利斌 覃延鑫

摘 要 历史解释是五大核心素养之一,在学科核心素养中起着承前启后的作用,也是学生的历史思维、理解、表达能力的综合体现。随着高考改革,对历史的解释能力也显得愈加重要,这在课程标准和高考试题中表现得尤为突出。因此,在厘清历史解释概念的基础上,文章借助前人研究并结合教学,从唯物史观、观点冲突、问题引领、历史细节四方面提出培养历史解释的拙见,以期为历史教师提供部分参考。

关键词 历史教学 历史解释 策略

作者简介:谭利斌(1996— ),男,湖南郴州人,郴州市嘉禾县博雅学校高中历史教师,南宁师范大学2022级学科历史硕士研究生,研究方向:中学历史教学;覃延鑫(1996— ),男,广西玉林人,南宁师范大学教育科学学院硕士研究生,研究方向:课程与教学。

随着时代不断发展,新课程改革也在不断进行中,教育部2017年颁布了《普通高中历史课程标准》(以下简称“课程标准”),该文件不再使用过往的三维目标,而是把培养学生的历史学科核心素养作为目标,这为广大教师和学生指明了教学和学习方向,但也给师生带来了巨大的教学与学习挑战。

对于五大核心素养的历史解释,课程标准对其定义是:“以史料为依据,对历史事件进行理性分析和客观评判的态度、能力与方法”[1]。这就等于间接要求学生不能迷信已有的观点,要根据实际,提出自己的历史解释。但历史解释素养的培养是一个长期而艰难的过程,需要师生长时间的积累和多种教学策略并用,才能达到课程标准的要求。文章基于上述原因并结合中学历史教学理论与一线教学心得,探究高中历史解释的培养策略。

一、依托唯物史观,提出科学而全面的解释

历史解释是史论结合的产物,要提出正确而全面的解释离不开科学的史观。唯物史观理论揭示了社会历史发展变化的规律,是学生正确认识历史、对历史提出科学解释的科学历史观。在日常教学中,教师可以向学生渗透唯物史观的基本观点,教会学生辩证地看待历史史实、正确认识生产力的作用、科学评价人物等。以2015年高考全国课标I卷第41题为例,命题人引用了齐世荣著作中的一段材料:“有历史学者为说明近代以来科学技术在生产力发展中的作用,引用了如下公式:生产力=科学技术×(劳动力+劳动工具+劳动对象+生产管理),这一公式表明,科学技术有乘法效应,它能放大生产力诸要素”。

本题要求学生对公式的几个因素进行论证,允许学生发表多种观点,既可以补充,也可以否定。但是无论哪种观点,解题时考生要围绕生产力和其他几种因素进行探讨,紧扣唯物史观,进而提出自己的科学而全面的解释。但是学生对唯物史观的理解不是一蹴而就的,需要日积月累,需要教师在日常教学中渗透唯物史观的观点。

在《中外历史纲要(上)》(以下简称《纲要上》)第二课诸侯纷争与变法运动中,第二子目为经济与变法运动,教师可以先向学生讲述春秋战国时期的生产力变革,出现铁犁牛耕,这时生产效率提高,土地需求逐步上升,因此进一步促进土地私有制的出现,因而废井田、开阡陌。在这些递进的关系中,就体现了唯物史观中的生产力决定生产关系。

唯物史观是科学的史观,能够帮助学生正确认识历史。但要注意的是,在使用唯物史观对历史进行批判提出历史解释的时候,教师要帮助学生树立“同理心”的理念,即不能肆意批判、不能肆意提出没有依据的历史解释,要结合过去和现在的不同时空背景而提出历史解释。

二、呈现观点冲突,提出客观而公正的解释

历史事件和人物会随着读者的政治立场、时代背景等方面的变化而被做出不同的评价,这些看法可能是相似的或相悖的,这种现象在教学和做习题中较为明显。针对此类现象,教师可针对某一历史事件,搜集各家对其不同的看法,引起学生认知的冲突,进而引起学生的思考,探究其观点相异的原因,以此培养学生的历史解释素养[2]。

在《纲要上》第16课两次鸦片战争中,会涉及中国近代史开端问题,以该问题为例,教师可以先列举关于中国近代史开端的各种观点,比如鸦片战争开端说、清军入关开端说、辛亥革命开端说等,针对这些各异的观点,教师先向学生列举这些观点的材料,然后提问学生关于开端的观点各异的背后原因,引导学生根据时代背景、政治立场等方面对其进行探究,明白这些观点的局限性,然后提出自己的解释,从而理解鸦片战争是中国近代史的开端的原因。

以科举制为例,科举制从隋朝被创建,在唐朝进一步被完善,历经宋元明清发展,于1905年被废除,历经一千三百多年。古往今来,不同的学者对科举制有着不同的看法,教师可以先列举各家对科举制的评价,比如钱穆和康有为就对科举制做出了不同的评价,钱穆在其《国史大纲》里是这样评价科举制的:“此制用意,在用一个客观的考试标准,来不断地挑选社会上的优秀分子,使之参与国家的政治。此制的另一优点,在使应试者怀牒自举,公开竞选。可以……可以团结全国各地域于一个中央之统治”。

但是康有为对科举制却有着不同的看法,他在其著作中是这样评价科举制的:“今日之患,在吾民智不开,故虽多而不可用。而民智不开之故,皆以八股试士为之……故台辽之割,不割于朝廷,而割于八股;二万万之款,不赔于朝廷,而赔于八股。”

从上面两段材料可以看出两个人对科举制有着不同的评价,而且观点是相悖的。针对这两段材料,教师可以先提问:“两段材料各表达了什么观点?”待学生回答后进一步提问:“为什么他们会对科举制产生这样的评价呢?”以康有为对科举制的评价为例,结合过往所学知识,引导学生分析戊戌变法的背景和内容,学生自然而然就会明白康有为对科举制的评价观点了。学生们理解了钱穆和康有为的观点相悖原因后,再引导他们用唯物史观对科举制进行评价。

总之,当教师呈现不同的人对同一历史事件的评价观点时,可以引导学生分析当时的背景、立场等,将过往所学知识点进行有机整合,变成一个整体,培养学生系统而全面的思维,引导学生对史实产生自己的看法,以此提高学生对历史的解释能力。

三、通过问题引领,厘清历史知识间的联系

提问是教师引导学生参加课堂思考活动的手段之一,可以将教学内容与学生的求知欲和参与欲联系起来,进而师生共同协调完成课堂教学任务[3]。在提问过程中,有效的提问可以引起学生的共鸣与思考,追求一个更高的思维活动,进而学生可以产生对教师提问的解释。

以《纲要上》第19课辛亥革命为例,教师先大致介绍辛亥革命,针对辛亥革命的背景探究,教师给出母问题:“是什么因素推动了这场革命呢?”引导学生从当时的社会背景,国家的政治、经济、文化等方面分析。然后逐步向学生列出子问题:①革命的火花在何种环境中产生?(分析当时的社会背景及发生的事件,比如戊戌变法、清末新政、保路运动对当时社会的影响,引导学生从革命的必然性入手)②在这种环境下,革命者们为革命的火花的壮大做出了哪些努力?(成立组织,比如兴中会、同盟会等。进行起义,比如萍浏醴起义、黄花岗起义等)③火花需要氧气,革命需要思想,孙中山为火花的壮大提供了怎样的“氧气”?(引导学生明确三民主义的内容)

经过由表及里的分析,学生可以将辛亥革命爆发的背景与前面所学知识联系起来,理解其因果关系,也能够理解革命党人为理性而做出的努力,联系过往所学,客观地对辛亥革命的背景、相关起义进行解释。

另一方面,教师可以用史料为载体,采用问题链的形式引导学生对史料进行思考、解释。以下段材料为例:故邯郸韩审里,大男子吴骚,为人黄皙色,隋面,长七尺三寸。(里耶秦简。时间:秦朝;地点:湘西里耶,秦朝边疆地区)

问题①:这则史料出自哪里?可靠性有多大?回答思路:2002年6月,在湖南湘西一座古城的古井里发现的三万七千四百余片秦简,湘西里耶是当时的秦朝边疆地区,因此具有一定的可靠性。

问题②:这则史料反映了秦朝的什么史实?回答思路:该段为民众身份信息描述,联系秦朝作为第一个统一多民族封建国家,可知秦朝已经产生了户籍制度。

问题③:该史料记载可能对秦朝乃至现代产生什么影响?回答思路:对秦朝来说,加强了对民众的管理,有利于国家稳定。对现代来说,可以给现代户籍管理制度提供参考,比如外貌描述等。

问题④:该史料的记载类似现代人口管理的什么工具?回答思路:类似现代的身份证。

问题⑤:如果你是古代的户籍管理官,你会用哪些方式管理户籍与人口?(假设)(该题回答思路不唯一,言之有理皆可)回答思路:编订严密的户籍管理、人口迁徙制度,相关人口的迁移、户籍都要国家进行统一管理。比如发放迁移批文等。

问题链的引领可以培养学生的逻辑思维,这种教学也符合学生的“最近发展区”。面对教师提出的层层递进的问题,他们需要充分调动自己的思维并结合所学知识,跟随教师的引导,由表及里、抽丝剥茧地对问题进行思考,从而提出属于自己的历史解释。由此可见,问题引领将高中生的认知和历史解释素养关联起来了。

四、重视历史细节,理解并提出自己的解释

细节往往表现真相,但是细节往往会被人忽视,历史的细节尤为甚之。现在很多教师在历史教学中往往只注重学生对知识宏观的把控,尤其是高中部编版教材面世后。另一方面,许多高考试题往往考得也较为细致。因此重视历史的细节显得尤为重要,重视细节会加深学生对知识的理解,也更能够为学生提出自己的历史解释打下基础[4]。

在讲《纲要上》第17课国家出路的探索与列强侵略的加剧时,教师可以先向学生介绍洪秀全的个人履历,从传统农民家庭的四次科考失败到与基督教相遇,从乡里童生到拜上帝教之创始人。在具有儒家的伦理纲常和基督信仰的双重背景下,洪秀全构建了拜上帝教的教义和太平天国的领导体系。然后列举相关的材料,引导学生研读,把他的人生经历与太平天国爆发的背景相联系起来,学生可以从洪秀全的人生细节中得出太平天国的背景、依据、设想等,进而提出历史解释。

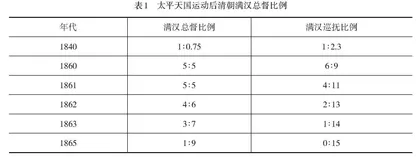

数据上的细节研读也显得尤为重要,使用数据佐证会让观点更具有说服力,但是数据有时候会被忽略。教师可以使用统计数据进行观点论证,加深学生对历史的理解,进而提出学生自己的历史解释[5]。在讲解太平天国运动的历史意义时会讲到太平天国运动冲击清政府的统治,引起清朝传统权力结构的变化。这一变化主要反映在中央权力的下移,满族官员比例逐步降低,而汉族官员增多、权力的增长等。在讲解该点的时候,教师可以列举数据加以反映(如表1),以数据佐证观点,更加直观地反映清政府权力的下移,学生对该点也会理解得更加透彻,进而为提出自己的解释打基础。

在讲《纲要上》第19课辛亥革命时,最后一个子目是讲辛亥革命的历史意义,主要是讲辛亥革命的积极性与局限性。教师在此可以进一步提问:“本节课已经学完,请谈谈你对辛亥革命的看法。”在理解了教材的论述和了解其局限性的细节表现后,学生就能提出自己对辛亥革命的看法了,这也达到了课程标准的要求。

细节是历史的动态体现,重视历史细节的教学可以帮助学生感受到历史的生命力,也能理解他人对历史的解释。在此基础上,就可以达到思想交换、开阔视野的效果。当这些效果显现后,教师引导学生提出属于自己且科学的历史解释也就不难了。

总之,对学生历史解释素养的培养犹如罗马工程,不是一天建成的,需要长时间培养,也需要教师采用恰当的方法将教学内容和模式有机结合。其培养策略也不是单一的,教师要在课堂上将多种策略并用,以史料和问题为载体,深度挖掘其背后的价值,引起学生的兴趣,提高学生的理解力,进而产生自己对问题的看法。此外,学生也需要长时间的积累,提升自身的史学素养,这样才能达到课程标准的要求。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2017.

[2]郭静雯.历史数据与历史解释素养培养策略[J].中学历史教学参考,2023(15):70-72.

[3]赵华北.高中历史教学中学生历史核心素养培养策略[J].高考,2022(22):140-143.

[4]刘斌.高中历史教学中“历史解释”素养的培养策略研究[D].江西师范大学,2021.

[5]邹桂芹.高中历史解释素养培养策略探析[J].长春教育学院学报,2022:20-23.

(责任编辑:冯旭洋)