学习任务群视域下习作单元教学设计路径探究

作者: 沈玉桃

摘 要 统编小学语文教材“习作单元”围绕提升学生习作表达能力编排。通过梳理教材习作单元编排特点,分析任务群应用于习作教学的适切性,并以三年级上册习作单元为例,探究如何以任务群理念落实习作单元整体教学的设计路径,更好地实现读写融合、言意共生的效果,促进学生语文核心素养的落地。

关键词 习作单元 学习任务群 单元教学

作者简介:沈玉桃(1980— ),女,广东广州人,广州市荔湾区葵蓬小学高级教师,研究方向:小学语文教学。

基金项目:本文系广东省教育科学规划2023年度中小学教师教育科研能力提升项目“模因视域下粤北山区小学习作任务群的应用研究”(课题编号:2023YQJK703)的阶段性研究成果。

习作单元是统编教材编排的“特殊单元”。小学三年级到六年级,每学期安排一个习作单元,与单元习作相辅相成,共同培养学生的习作能力,构成了完整的小学语文习作系统。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)提出的“学习任务群”理念革新了语文课程的组织形式和内容,从任务、情境、活动、评价等方面,倡导学生在完成任务的过程中习得语言。

一、习作单元的特点分析:“闭环”式组合

教材习作单元编写的学习内容依次是单元导语页、两篇精读课文、两个环节(交流平台、初试身手)、习作例文以及习作,与普通单元的区别在于缺少“略读课文”和“语文园地”的设置。

习作单元的“导语页”同样以“人文主题”和语文要素组成,语文要素也是分为“阅读”和“习作”;“精读课文”重在指向写作的阅读,紧扣课后习题,引导学生从阅读中感知习作表达方法,即“怎么写”;“交流平台”重在提取结构化的写作知识,展示学生从感性认识提升为理性认知的过程;“初试身手”是让学生用单元已学习到的习作方法在“限定场景”中进行尝试性的表达练习;“习作例文”采用旁批对写作思路或者值得学习的细节做点评,为学生提供过程指导;“习作成果”聚焦写作知识具体化,实现学生由“知”到“能”的转化,逐步达成习作教学的长远目标,培养学生的习作素养。

以三年级上册习作单元(第五单元)为例,两篇“精读课文”(《搭船的鸟》《金色的草地》)意在引导学生感知、理解“如何进行细致观察”,但各有侧重。《搭船的鸟》集中体现“多感官”观察的方法,《金色的草地》强调观察要留意事物的“变化”。“交流平台”归纳观察的好处。“初试身手”训练学生运用在精读课文中习得的观察方法观察生活。“习作例文”(《我家的小狗》《我爱故乡的杨梅》)以问题和旁批的形式点拨学生如何把观察到的事物用语言表达出来。“单元习作”(《我们眼中的缤纷世界》)要求学生写下观察时印象最深的一种事物或一处场景。

可见,习作单元把写作的核心知识作为训练的主线,以“学习(得法)—迁移—运用”组合单元学习内容,指向最终成“篇”的写作任务。

二、习作单元的教学指引:课程标准

《课标》为语文教学指明了方向,提出“在真实的语言运用情境中,通过积极的语言实践”[1]1发展学生的语文学科素养,语文课程内容要以“学习任务群组织与呈现”[1]19。以学习任务群设计习作单元,能有效体现单元阅读和写作编排的内在逻辑关联性。

(一)统整学习目标,“学”为中心

“自己”(学生)作为《课标》“学段要求”的高频词,在推动学生核心素养“文化自信”“语言运用”“思维能力”“审美创造”的相关表述中反复出现。如:第二学段的“主动和同学分享自己的阅读感受”“说出自己的感受和想法”“能不拘形式地写下自己的见闻、感受和想象,注意把自己觉得新奇有趣或印象最深、最受感动的内容写清楚”“尝试在习作中运用自己平时积累的语言材料”“呈现自己的观察与探究所得”[1]10-11,以及第三学段的“敢于提出看法,作出自己的判断”“说出自己的喜爱、憎恶、崇敬、向往、同情等感受”“敢于发表自己的意见,说清自己的观点”[1]12。

习作单元要围绕解决习作的核心问题,帮助学生建构语言图式[2],《课标》倡导教学要改变过去知识灌输的“机械式”教学方法以及单向单一的训练,要以任务群的学习任务和学习项目的形式重新构建习作单元的学习内容,帮助学生习得“竖成线、横成片、立成网”的写作知识,提升语文核心素养。

(二)融通学习内容,“境”为要义

学习任务群的定位和功能是要整合学习四要素:学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,追求“多方面、多层次发展的综合效应”[1]45。落实在习作单元的任务群设计上,一是,应树立“统整融通”[3]的整体思维。以任务驱动学习内容整合,形成相互渗透、融合的一体化学习实践情境,进而调动学生的学习积极性,让学生充分发挥主观能动性,在自主探究的学习模式下最大限度地参与到学习中来。二是,重视单元教学文本之间的内在联系,引导学生在真实的语言实践情境中,通过完成任务、评价任务的深度学习过程实现自我习作知识的建构。有别于情境导入,学习情境的创设应注意整体性和综合性,分为三种不同层次:首先让学生的情感与学习内容产生共鸣,其次营造真实的学习环境,最后将学科知识结构转化为学生的认知结构。三是,尽管情境下各个任务的侧重点不同,但任务与任务之间互相承接。要摒弃知识点的“散”“碎”,重视学生对所学知识点的整合与迁移,凸显学习方式的综合性与过程性,联通学生与生活,鼓励学生走出校园,走进自然,开阔视野,丰富情感体验,最终实现促进学生全面发展的目标。

(三)助推学习进程,“架”为支持

依托学习任务组织学习活动,要关注不同学生的差异,根据学生需求提供学习支持,帮助学生突破从“现有发展水平”到“潜在发展水平”的区域,实现跨越“最近发展区”,到达更高的水平。

教师提供的习作策略“小锦囊”及课堂评价是习作中的“建议支架”;教材课后练习及初试身手、单元习作都可看作是“练习支架”,让学生尝试通过语言表达的层级训练运用语言,内化习作知识和方法;课堂内外的同桌交流、小组互动活动是“同伴(情感)支架”,让学生在心理与情感上获得1+1>2的收益。

习作的表达需要学生把已有的经验和新知结合起来。教师设计学习任务引发学生的思考,以“群组”逐层把要解决的问题引向深入,以加深学生对所学内容的理解,同时,还需要引导学生自己去发现、补充,从教师提供的“支架”中主动进行个性化的观察,提取知识点信息,找到适合自己的方法并进行强化练习,进而熟练运用,避免死记硬背、机械训练。

三、习作单元学习任务群的设计路径:“整合”+“情境”+“支架”

以任务群设计习作单元宏观上指向学生语文学科核心素养的养成,微观上融合习作单元的编排特点和任务群各自内在优势,展现学生的学习历程。教师可从言语实践活动角度,建构教学设计路径,即“整合”编排+“情境”创设+“支架”搭建。现以三年级上册习作单元为例,阐述设计理念和思路。

(一)“整合”编排

围绕单元主题“留心观察”设计单元学习任务“评选观察小达人”,通过班级公众号的主题征稿“带着放大镜看世界”,整合习作要求“细致观察”,完成单元习作“选择印象最深的一种事物或一处场景写下来”,单元整体学习任务设计如下:

亲爱的同学:

班级公众号主题征稿:带着“放大镜”看“世界”,期待你的来稿。

稿件内容:把自己最近观察身边事物的新发现,选择印象最深的一种事物或一处场景写下来。

稿件要求:要体现出观察的细致,用上多种方法进行观察,注意事物的变化。

作品评选:择优录用,举办第一届“看世界”成果发布会,评选“观察小达人”。

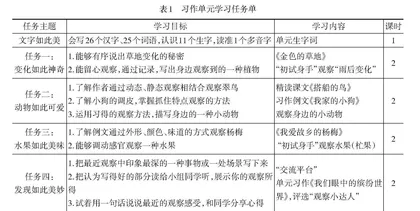

单元学习任务整合教材精读课文、习作例文中的“范文”,基于需要学习观察写作的“初试身手”片段(植物、动物、水果),沿着“解决问题(学习)—建构认知(实践)—内化能力(运用)”的思路展开,首先设计出习作单元学习任务单(见表1):“变化如此神奇”“动物如此可爱”“水果如此美味”“发现如此美妙”,达成单元语文要素:“体会作者是怎样留心观察周围事物的”“仔细观察,把观察所得写下来”,落实单元“大”习作。

(二)“情境”创设

接着,在单元学习任务单的基础上设计习作单元的学习任务群。依据教材双线编写的特点,设计要“阅读活动+写作(知识点)活动”双轨并行,本单元可具化为“阅读活动+观察活动”(见表2),设计时要注意以情境任务使学习内容更具有吸引力,激发学生的习作内驱力,让学生多次在真实的、多样化的情境,即观察活动过程中,实践和提升自我的言语运用能力。

(三)“支架”搭建

习作单元任务群的设计在遵循学生言语学习能力层层递进规律的基础上,还需关注搭建“思维支架”,即要素支架、例文支架、评价支架,为学生提供习作助力,增强学生对学习内容的理解,让学生在模仿中积累言语经验、习得言语能力,提升综合表达运用能力。

1.要素支架:拆解复杂任务。学生在本单元要完成“观察动物、植物、水果”的观察任务,但因为动物、植物和水果的观察方法不太一样,这里需要搭建“要素支架”为学生做拆分:要想写出细致的观察所得,先要分类学习“如何观察”,再分类学习“如何写”。如任务二学习观察动物,教师可指导学生借助照片或视频“拍一拍”记录美好瞬间,便于反复观察动物的瞬间动作,捕捉细节,也可模仿动物姿态“演一演”,感受小动物的可爱。同时教师可提供描写动物动作的词语辅助学生表达,降低学生表达动物动作的难度。

学生在完成观察植物任务时,对需“长时间”观察、变化不太明显的植物,没有足够的耐心与毅力,教师可选用“短时间”内有明显变化的植物(如“含羞草”)或能提供连续观察的“样本”(如观察“种绿豆”“养蚕宝宝”……)作为指导学生观察的对象,让学生每天填写表格记录观察发现,促成学生有序、连续的“严谨”观察。

2.例文支架:嫁接相似任务。学生在细致观察后,进入具体的言语实践操作,却陷入“写不出”的困境。此时教师可借助“例文支架”植入例文的语言材料到相似的习作任务中,降低学习难度,减缓任务坡度,力求达到“学一反三”的学习效果。

例如,学生在表达《我最喜欢的水果》时,可参考习作例文《我爱故乡的杨梅》,抓住杨梅“形、色、味”三大特点依次展开细致描写。引导学生模仿例文的构段方式以及用词,学习作者通过眼睛看杨梅的形状大小,用手摸、舌尖触感觉杨梅的“刺”,连续观察发现杨梅的颜色变化以及用嘴品尝杨梅的味道,进而实现迁移表达。

3.评价支架:贯穿任务始终。单元学习任务中搭建相应的“评价支架”,不仅评量学生的学习达成度,还要推动学生的学习。

当学生进行观察时,“评价支架”是观察方法的提示;当学生完成习作时,“评价支架”充当习作参照的“角色”,降低习作难度,确保学生习作不偏题,推动学生步步进阶;当学生习作完成后,对标评价量表进行自我评价及同伴交流时,“评价支架”是学生习作修改的“标尺”。

例如,进入第三次观察任务“水果如此美味”,制定《我最喜欢的水果》习作评价量表(见表3),以“基础+专项”的双维度指导学生习作。

引导学生在参与不同主体、不同形式的过程性评价中真切地感悟观察规律,感受生活之美,使其从教材得法、习作用法再到课内外的综合运用,逐步养成留心观察周围事物的习惯,发展“我手写我心”的习作能力,做生活的有心人,进而实现习作单元育人目标。

总之,设计习作单元任务群要基于语文学科素养,以学情为起点,遵循学生核心素养能力层级发展顺序,从习作单元要素出发,通过任务群把习作单元内的阅读活动和观察活动进行整体情境设计,加强“学得”与“习得”之间的关联性和递进性,帮助学生掌握文体写作知识,形成个体习作素养的积淀,实现习作能力的提升。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]沈伟.主题教研规程设计的区域实践探索[M].上海:同济大学出版社,2020:172.

[3]何更生.语文教学论[M].芜湖:安徽师范大学出版社,2013:135.

(责任编辑:武 亮)