基于“教—学—评”一体化理念的教学设计研究

作者: 陈海龙

摘 要 “教—学—评”一体化是我国现行基础教育教学实施的基本理念,也是教学目标、学习活动、评价任务三位一体的教学设计理念。以“长方体的体积”为例,在教材分析基础上,教学目标包括知识建构、能力培养、知识迁移三个层面,围绕教学目标设计了建构长方体的体积计算公式、体积单位进率和计算游泳池的蓄水量三个学习任务,并基于驱动问题设计了评价目标。

关键词 小学数学 “教—学—评”一体化 教学设计 长方体的体积

作者简介:陈海龙(1967— ),男,甘肃秦安人,甘肃秦安县安伏镇位峰小学一级教师,大学本科,研究方向:小学数学教学研究。

“教—学—评”一体化是我国现行基础教育各学科课程的基本理念之一。《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)强调基于“教—学—评”一体化理念进行数学教学,这也是新时代小学数学教师的必备技能。“新课标”强调立足教材主题,从知识整体出发,利用知识间的相互联系,改变传统教学中的教材编排和课时安排,优化重组教学目标、教学内容以及教学方法,创新路径,实施“教—学—评”一体化教学,使教学目标、学习活动和评价任务三者构成一个完整的教学过程,让数学核心素养培育通过课堂教学真实发生。实践证明,以“教—学—评”一体化为指导思想进行教学设计是提高教学效果、促进学生发展的重要途径[1]。本文以“长方体的体积”为例进行基于“教—学—评”一体化理念的教学设计研究。

一、教材分析

教材分析是教学目标设计的基础,有助于培育学科核心素养。本节内容选自人教版《义务教育教科书·数学》(五年级·下册)“长方体和正方体”单元[2],本章内容是“新课标”中“图形与几何”内容的重要组成部分,是培养学生“认识图形特征,通过计算感悟数学度量方法,感受统一度量单位的意义,逐步形成量感和推理意识”素养的重要载体。“长方体的体积”以“长方体和正方体的认识”“长方体和正方体的表面积”的学习为基础,为后续“正方体的体积”学习做铺垫。

二、教学目标设计

教学目标是学生学习的出发点和归宿。教学目标通过学生在学习活动中经历、体验、建构过程来实现,即学生在积极参与学习活动过程中建构知识、形成能力、发展素养。

1.通过“叠加”和“计算”两种方法的比较,建构长方体的体积的计算公式。

2.通过采用不同单位的数据进行体积计算的结果比较,掌握体积单位间的进率,培养学生单位换算能力。

3.通过应用长方体的体积公式计算游泳池的蓄水量,培养学生知识迁移能力。

三、教学过程设计

“教—学—评”一体化理念下的教学过程设计要求教师围绕教学目标为学生的学提供支持,包括根据教学目标分解学习任务、提供必要的活动支持、创设学习情景、设计驱动问题等引导学习活动持续开展下去。评价目标与教学目标要保持高度一致,通过诊断评价来激发学生的学习积极性,培养学生能力。

“长方体的体积”主题的教学过程设计如下。

(一)学习任务一:建构长方体的体积的计算公式

学习资源:20个体积为1cm3的正方体。

活动过程:以小组为单位,采用不同的方式将小正方体摆成长方体,通过“叠加”法得出长方体的体积;测量长方体的长、宽、高,通过“计算”法得出体积。建构长方体的体积计算公式。

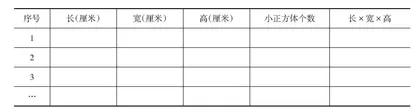

驱动问题:尝试把20个小正方体摆成长方体,你有几种摆法?要求:20个小正方体都要用上;摆好一个后,用直尺测量长方体的长、宽、高,把数据填入下表中,再摆下一个。

追问:从表中数据分析,你能得出什么结论?

【评价目标】通过拼摆长方体,诊断学生的动手操作能力;基于长方体拼摆的真实情景,诊断学生观察、比较能力;通过表中数据比较,诊断学生归纳得出长方体的体积计算公式的能力。

(二)学习任务二:掌握体积单位的进率

学习资源:棱长分别为2分米、1分米、1分米的长方体模型,棱长分别为20厘米、10厘米、10厘米的长方体模型,如图1、图2所示。

活动过程:以学习小组为单位,进行长方体的体积计算、比较、分析,归纳得出体积单位的进率等相关结论。

驱动问题:图1和图2中长方体的体积分别是多少?

【评价目标】诊断学生能否自主调用“学习任务一”中建构的长方体的体积的计算公式完成学习任务。

追问1:比较你通过计算得出的两个长方体的体积,有什么不同?

追问2:两个结果间有关联吗?

追问3:根据不同点和关联,你能得出什么结论?

【评价目标】追问1、2、3的问题是逐层递进的关系。追问1诊断学生从数据和单位两个视角进行结果比较的能力;追问2诊断学生在数据和单位的不同中通过“进制”发展关联的能力;追问3诊断学生基于证据推理得出体积单位的进率的能力。

(三)学习任务三:计算游泳池的蓄水量

学习资源:现有一个长为50米、宽为21米的游泳池。

活动过程:以学习小组为单位,实现“体积”向“容积”的概念转变,通过分析、计算来解决实际问题,并建构新的长方体的体积的计算公式。

驱动问题:这个游泳池的占地面积是多少?

【评价目标】诊断学生自主调用“长方形的面积的计算公式”解决实际问题。

追问:现在要往游泳池里面注入2米深的水。你能帮工作人员计算需要注入多少水吗?

【评价目标】诊断学生将“长方体的体积的计算公式”自主转换为“长方体的容积”的计算。在此基础上,建构长方体的体积计算公式:体积 = 底面积 × 高。

四、教学设计反思

(一)“教—学—评”一体化强调目标导向

教学目标是课堂教学的出发点和归宿。教学目标服从于课程目标,因此目标导向的“教—学—评”一体化教学的宏观目标是“新课标”的基本理念、课程目标、学业要求和学业质量标准。在基本理念和课程目标统领下,以“学业要求”“学业质量标准”为基础进行课时教学目标设计。例如,“新课标”中强调“通过计算感悟数学度量方法,感受统一度量单位的意义”,在此目标指引下设立了教学目标1和2。通过教学目标实现课程目标,落实课程的基本理念。

(二)“教—学—评”一体化关注教、学、评三位一体

“教—学—评”一体化即在目标统领下的教学、学习、评价三位一体、紧密衔接,其难点在于基于目标的教学评价[3]。在课程目标统领下,基于“学业要求”“学业质量标准”制定了教学目标,围绕教学目标设计学习任务、驱动性问题,然后设计“评价目标”。因此评价目标以教学目标为基础,并与教学目标保持一致。文中的三个学习任务下的评价目标均是在此基础上设计的。

(三)基于学习任务驱动达成教学目标

每一节课都设有多个教学目标,如何达成教学目标是教学设计中的重点和难点。围绕教学目标布置学习任务是逐层达成教学目标的有效手段。学习任务以解决问题为目标,层层递进。例如,“长方体的体积”内容的教学设计设置的三个学习任务分别是“建构长方体的体积的计算公式”“掌握体积单位的进率”“计算游泳池的蓄水量”,三个任务的素养目标分别是建构知识、培养能力、发展素养。

(四)以小组为单位解决驱动问题

问题引领课堂教学持续进行,驱动学生进行知识建构和知识迁移。驱动问题是以学生能力为基础设置的,需要全体学生协同合作,积极贡献智慧和力量。学习小组是课堂学习的主要组织形式,根据“组间同质、组内异质”的原则进行小组划分,发挥组内学生的各自优势,培养学生间的合作意识。

[参 考 文 献]

[1]王爱富,张恒露.“教—学—评”一体化教学的课例分析[J].现代中小学教育,2020,36(12):30-34.

[2]小学数学编委会.义务教育教科书·数学(五年级·下册)[M].北京:人民教育出版社,2022:18-43.

[3]张远雄,倪筱妤,杨耕耘.“教—学—评”一体化在单元主题教学中的应用探索:以“探究刻画椭圆扁平程度的数学模型课”为例[J].试题与研究,2023(32):1-3.

(责任编辑:姜显光)