基于大单元整合的小学古诗教学的三个“视角”

作者: 何玉丰

摘 要 中华传统文化中的古诗灿若星河,积厚流光。基于大单元整合理念开展教学能促进学生学深、学透、学活。视角的转换有助于夯实古诗教学,即从文眼出发,进行结构性盘活,引领学生向深处“钻一钻”;从意象出发,辨析异同,引领学生向宽处“走一走”;从文化出发,进行认同性延伸,引领学生向远处“看一看”,实现促进学生坚定文化自信,更好提升核心素养的目标。

关键词 大单元整合 古诗阅读 文眼 意象 文化

鉴于学习碎片化、连续性缺失、单元整体割裂等现象和问题,“大单元整合”成为近年课改中的热词。所谓“大单元整合”,是指将分散的内容整合为一个系统,体现层级间逻辑关联,再通过结构性整合进行整个单元的主题学习,还原学习的完整性,实现学生能力的多维提升与素养的有效落地。“大单元”之“大”,笔者认为体现在要有相对独立的课程内容,要有联结观念的学习任务,要有教学目标、任务、情境的全面整合。这样,学生才能完成知识的衔接与迁移,形成较为综合的知识树,达到举一反三的效果。可见,大单元整合既是整体学习,也是深度学习。

小学古诗很适合大单元整合教学。这是因为中华民族的古诗灿若星河,博大精深,积厚流光,蕴含着中华民族深厚的文化底蕴,承载着浓郁的民族精神[1]。开展大单元整合古诗教学,学生能够更好地体会古诗的精气神,提升人文素养与综合素养。大单元整合下的小学古诗教学需要三个视角:文眼、意象与文化。从文眼出发,向深处“钻一钻”,培养学生沿径探源的能力;从意象出发,向宽处“走一走”,帮助学生理解古诗的艺术感染力;从文化出发,向远处“看一看”,引领学生产生对优秀传统文化的认同与喜爱。

一、从文眼出发,进行结构性盘活,引领学生向深处“钻一钻”

“文眼”或“诗眼”是最能显示写作意图、揭示文章主旨、提炼思想情感的词句,是文章的灵魂所在。“文眼”是理清全文脉络的筋节,是解读一首诗的钥匙。抓住“文眼”,相当于抓住了聚焦点,可以小见大,有利于进行“牵一发而动全身”的探究性阅读。基于大单元学习视角可发现多首古诗共同的“文眼”,无形中将学习资源整合在一起,有利于学生聚焦性地理解其多重意蕴。教师应该基于“文眼”进行结构性盘活,引领学生找到“文眼”并进行深度品鉴。

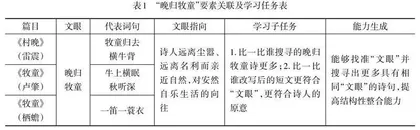

例如,统编小学语文五年级下册《村晚》是雷震创作的一首七言绝句,富有生活情趣与艺术魅力,是古代牧童诗中的代表作。“晚归”与“牧童”是其文眼。由于“晚归牧童”寄托着诗人丰富的情感思想,具有相同诗眼的牧童古诗数量不少,形成数量可观的牧童诗文学集群。这样,基于大单元整合理念可筛选多首牧童诗进行比较阅读,使课堂增值,学生有额外收获。教学中,教师应厘清牧童诗的相关要素并设计单元整体学习任务,帮助学生更有序地理解牧童诗的丰富意蕴,如表1所示。

(一)多元探究,整合理解

教师引领学生搜集、对比、整合,找到相同的“诗眼”并进行延伸思考:“晚归牧童”仅仅象征着悠闲自在的生活吗?答案是否定的。这就需要学生进一步搜寻诗人创作牧童诗时的社会背景、个人际遇与思想走向,并通过改写进行拓展与探究。教师在改写的针对性与敏感性方面点拨学生,比如,诗人向往自由自在的牧童生活,为什么?今天的孩子可以当一个牧童吗?通过古今对比,学生能更好理解古人淡泊名利的精神追求,通过“返老还童”的追求,隐喻自由、纯洁的追求。

(二)延伸阅读,丰富体验

教师可引领学生搜寻更多首牧童诗比一比、思一思,采取课内举一反三与课外拓展阅读相结合的方式[2],感受古诗内容的丰富与精神的博大。比如,吕岩的《牧童》中“不脱蓑衣卧月明”一句,多么自由,多么洒脱。张榘《春吟四绝》中的“牛背斜阳卧牧童”,多么惬意,多么美好。袁枚《题画》中的“牛背一鸥眠”,多么静美,多么和谐……诸多令人神往的诗歌意境能够丰富学生的体验,丰盈学生的言语世界与精神世界。教师应以大单元整合理念,尽量拓展阅读范围与深度,引领学生在古诗的大天地中遨游。

二、从意象出发,辨析异同,引领学生向宽处“走一走”

诗人所写之“景”,所咏之“物”,即为客观之“象”。诗人心中的“象”承载着一定的象征意义,隐喻着诗人的内心世界及精神追求。古人表情达意,经常寄托在具体的物象中,这既是含蓄表达,也是一种高明的艺术手段,即“象”与“意”的完美结合。借景抒情的熟稔运用是古诗达到较高境界的体现。引领学生抓住意象进行异同性的辨析,能够避免由理性分析带来的碎片化和僵硬感的解读[3]。如果说基于“文眼”整合资源是“往深处钻一钻”,那么基于意象辨析异同就是“往宽处走一走”,而这,正是大单元整合的题中应有之义。强调“宽处”,就是强调“求异”与“求同”,以此让学生的思维开阔、理解更加全面深刻。

例如,统编小学语文四年级上册王昌龄的《出塞》与王翰的《凉州词》,其地理空间都指向边塞,而诗性意象空间则指向浓郁的边愁与家国情怀。面对意象丰富的边塞诗,传统的单篇教学可能不足以担负起理解诗歌多重意象的重任。通过大单元教学将《出塞》《凉州词》以及更多首边塞诗整合在一起,能使学生更好地理解意象的作用,强化学生的古诗文基础及文学素养。引导学生探究:“明月、边关、葡萄酒、大漠”等意象象征着什么?其异同点是什么?与当时的社会背景与个人心路历程有关系吗?总体上说,唐代边塞诗的地理空间与诗性空间有何特色?教学中可设计古诗学习单,引导学生基于意象视角进行多维辨析,与诗人进行深度对话,实现不断丰富、渐进与深入的学习过程,如表2所示。

《出塞》与《凉州词》这两首军旅边塞诗的意象并不复杂,但深读进去,意蕴丰富而又浑厚。深读离不开多元类比的鉴赏手段,从多方面进行类比:一是从人物(飞将与征人)方面进行比较,使学生理解到个体命运与集体命运的异同点。二是从事物(琵琶与美酒)方面进行比较,使学生理解到美好生活的短暂与战争的长久。三是从自然景观(明月与大漠)等方面进行理解,让学生理解到苍凉与辽阔的意象。通过对意象的异同辨析,学生能更好地理解此“象”并非本身,而是有象征、有引申、有寄托,悲壮中有豪迈,苍凉中有旷达,等等。当学生理解到意象的丰富性,意识到情思可以有这样鲜明生动的表达时,对于“何为借景抒情、何为寓情于景”的艺术手法就有了更深的理解,自然而然就提升了自身文化素养。

三、从文化出发,进行认同性延伸,引领学生向远处“看一看”

教材中的古诗(尤其是唐诗)体现了灿烂的中华文化,有助于树立学生的文化自信。教师应该引领学生向远处“看一看”,即让他们体会到古诗不仅仅是语言的精彩表达,更体现了鲜活的文化生命。古诗在诗体的独创、诗法的独创与诗境的独创等方面做出了贡献。很多杰作一经出世,便成为后人不可企及的范本。阅读古诗,能够帮助小学生实现文化自觉性、文化感知力的提升[4],于不经意间增强文化认同感。古诗教学中,如果缺失了文化这一视角,必将是“走不远”的。唯有我们意识到以文化人的重要性,才能为解决诸如“重知识背记、轻人文滋养”等问题觅得良策。文化自信的产生、文化认同感的强化、文化精神的传承,同样需要大单元整合理念为统摄。由一首到多首,由“点状”到“面状”,由单一性到系统性、整体性,使学生与文化的对话更为精彩,使学生热爱、认可优秀传统文化,坚定文化自信。

(一)在“用”的情境中产生文化自信

故事是教育教学的天然载体。这是因为小学生天性中喜欢“有情节、有曲折”的故事形式。某些古诗本身脱胎于鲜活的故事,或者某些古诗已经被后人补充、想象、撰写为一个故事。可见,教师完全可以通过故事的形式,让学生在“用”的情境中产生文化自信。这是另外一个层面上的大单元整合。

例如,以下是统编语文四年级下册《塞下曲》的部分设计及意图:

1.剪辑电影《楚汉传奇》片段,通过视频理解戍边战士的英勇顽强。

2.播放《十面埋伏》中的琵琶曲,通过优美的音乐丰富学生的体验与情感世界。

3.教师追问:视频与音乐所营造的气势让你明白了什么?(紧张、惊险、残酷……)而这一切体现在卢纶《塞下曲》中,仅仅用关键性的几个字词就表达得淋漓尽致,从中,你想到了什么?又产生了什么体会?

在现代技术的支撑下,古诗所联结的情境可以通过影视得以呈现。这样教师可以引领学生“用一用”这些资源,并引发其思考:没有直接描写激烈交战,但一句“单于夜遁逃”反衬出唐朝军队的英勇威武,一句“大雪满弓刀”让人产生诸多金戈铁马的想象,不愧为千古名诗。如此,基于大单元整合理念,通过“用一用”影视资源,让学生产生更加深厚的文化自信。

(二)在“演”的情境中坚定文化自信

卢纶的《塞下曲》一共有六篇,篇篇精彩,能够增强学生对文化理解的深刻性,具有文化回应性的价值。教师可采用一篇带多篇的方式,引领学生大量读。力求读深、读透,读出其中的文化意味,理解关键字词所承载的文化意义和价值,形成一种积极的文化互动。当然,这种互动不仅有静态的文字阅读,还可以采取故事演讲的形式,以“讲”促读、以“演”促思,在“演”的情境中凸显文化内涵,具体活动设计如表3所示。

教师允许学生即兴选择自己喜欢的诗句、即兴创作自己喜欢的故事、即兴用自己的体态语言进行辅助性表演,尽可能演出自信,演出素养,演出边塞诗的魅力。这样在课堂上为学生今后更好体会中华文化的丰富内涵撒下了兴趣的种子。

总之,大单元整合视野下的古诗阅读能够引发言语的敏感、精神的丰盈和文化自信的强化[5]。这种“敏感、丰盈与强化”是可迁移的,能够为课堂增值,为学生素养的提升与精神的丰富助力。当然,大单元整合下,古诗教学的精彩不仅仅在于文眼、意象与文化。通过古诗的阅读与探究能达到启智润心的目的,相信基于大单元整合理念,教师进行资源融通与勾连的意识将增强,学生沿径探源的能力、思接千载的素养将提升,文化自信会更坚定。

[参 考 文 献]

[1]余贵珠.基于大单元教学的小学语文教学策略探究[J].新课程研究,2023(16):120-122.

[2]郭晓光.拓展语文古诗文[J].小学语文教学,2013(6):30.

[3]汪燕宏.“三味”进阶:统编教材小学古诗文教学策略探讨[J].语文建设,2021(7):12-15.

[4]张厚莲.小学古诗词文化浸入式教学[J].语文建设,2022(4):75-77.

[5]郭馨.文化自信视角下古诗词教学的实践探索[J].黑龙江教育,2023(4):54-55.

(责任编辑:武 亮)

作者简介:何玉丰(1975— ),女,甘肃武威人,甘肃省武威市凉州区凉都路小学一级教师,研究方向:小学语文教学。