基于项目式学习的小学科学单元学习设计研究

作者: 王婉宾

摘 要 基于项目式学习进行单元学习设计是我国基础教育课程改革的新方向,也是对小学科学教师提出的新课题和新挑战。以“声音传播”主题为例,通过重组学习单元,促进小学科学学科核心素养发展,主要从项目主题的确立、项目学习目标设计、项目学习过程规划三方面进行阐释。项目学习目标包括结果目标和过程目标,项目学习过程规划包括项目学习任务设计和驱动问题设计,以此为基础提出评价目标。

关键词 小学科学 项目式学习 单元学习设计 声音传播

项目式学习是我国现行基础教育课程倡导的重要的学习方式之一。《义务教育科学课程标准(2022年版)》提出科学课程要培养学生的科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等核心素养。项目式学习是以建构主义学习理论为基础,其宗旨是让学生的学习在经历和解决真实世界的问题中真实发生[1]。项目式学习是以小组合作的方式进行项目规划和解决项目任务的学习方式[2],是促进核心素养发展的重要途径。本文以“声音传播”学习单元为例,从项目主题确立、项目学习目标设计、项目学习过程规划及项目评价目标设计等方面进行研究。

一、项目主题确立

项目式学习是转变学习方式的有效途径,引导学生参与科学知识探究,提升小学阶段学生的科学知识吸收率。在实际开展项目式学习的过程中,教师需要具备全局思想,站在知识整体角度为学生设计项目式学习任务。项目式学习要面向全体学生,提倡学生在实践活动中进行自主探究,丰富学生实践经验,促进技能形成和核心素养发展。因此,项目式学习主题确立需要满足如下基本原则。

(一)基本原则

1.基础性。所谓基础性是指所学的课程内容在学科发展中处于基础地位,而且其教学过程要面向所有学生。

2.实践性。项目式学习强调学生在知识建构过程中的经历和体验感受,因此要求学生在实践活动中完成学习任务。

3.探究性。探究学习是学生进行知识建构、能力形成、素养发展的有效途径之一,项目式学习要求学生以科学探究形式理解知识、提升能力、发展素养。

4.发展性。项目式学习的目标是培育核心素养,而学生的素养发展不是一朝一夕的事,需要在学习过程中持续、渐进式提升。

(二)“声音传播”学习单元主题的确立

学习单元是为达成某一学习目标,对教材内容进行重新整合后形成的新的知识组合。教材中的知识单元是教材编写者基于一定的目的而组合在一起的知识体系。但是,在实际教学中,教师为了完成一定的教学目标,需要基于实际情况,对知识体系进行重新组合形成新的学习单元,以促进学生的核心素养发展。

本研究的教学内容选自教育科学出版社《义务教育教科书·科学》(四年级·上册)中“声音”单元中第2 ~ 4节,题目分别为“声音是怎样产生的”“声音是怎样传播的”“我们是怎样听到声音的”。三个标题按先后顺序构成一条完整的“声音传播链条”,分别为声音的产生、传播和接收。以上知识学习符合主题确立的基本原则,有助于促进学生核心素养发展,而且三部分内容是一个有机整体,因此将三节知识内容整合为一个学习单元——声音传播。

二、项目学习目标设计

学习目标是项目式学习的出发点和归宿,指引、调控着教学过程。项目式学习目标应该包括结果目标和过程目标。结果目标是整个项目的总目标,过程目标以总目标为纲确立。过程目标是达成结果目标的阶段性目标,最终通过过程目标的整合检验结果目标是否达成。项目学习目标的确立是以学科知识为载体,在项目实施过程中,通过科学探究等形式在问题解决过程中促进能力形成、素养提升。“声音传播”学习单元的项目学习目标设计如下:

【结果目标】

建构声音传播过程模型。

【过程目标】

1.通过互联网、图书馆等途径查询,初步了解“声音传播”的相关知识,发展信息搜集、整理能力。

2.通过说话、击鼓、敲击音叉等实践活动,基于证据归纳声音产生的原因,初步形成观察能力和归纳概括能力。

3.通过探究玻璃罩内有无空气两种情况下闹钟的声音、贴耳与不贴耳两种情况下抓挠桌子的声音等活动,基于客观事实比较分析声音传播的条件,初步形成比较分析能力。

4.通过观察人的耳朵结构图和模拟鼓膜的振动,基于人耳的结构了解人是如何接收声音的,初步形成观察能力、类比迁移能力。

5.基于目标2 ~ 4建构声音传播过程模型,发展模型认知能力。

三、项目学习过程规划

项目式学习是以学生自主探究为主的学习方式,要尊重学生的主体地位,提升学生的参与感,让学生全面参与到项目式学习过程中,这也为教师提供一个观察学生的新角度。因此,项目式学习基于项目学习目标分解为若干个学习任务,必要时每一个学习任务还可以分解为若干个子任务。学生在情境激发、问题驱动下完成学习任务。

(一)项目学习任务设计

1.基于学情设计项目学习任务。项目学习任务设计要以学生的生理、心理特征为基础,充分考虑学生的已有知识、经验、技能和已掌握的方法等,能够引领学生全身心地参与其中。四年级学生已经具备一定的动手操作能力,掌握了一些科学探究的方法,但是仍然不能系统、独立地完成科学探究全过程。因此,仍需要教师把学习任务设计得更精细一些。

2.围绕核心知识设计项目学习任务。无论选择何种学习方式,最终目的是促进核心知识学习。因此,在设计学习任务时要突出核心知识。在“声音传播”学习单元中,单元的最终目标是构建“声音传播过程模型”,其核心知识包括声音的产生、声音的传播条件、声音的接收。

3.设计学习任务群把学习引向深入。为了达成项目目标,不仅需要多个学习任务,而且要加强学习任务间的关联,形成一个有机整体,逐渐把学习引向深入。学习任务下还可以围绕过程目标的达成设计若干个子任务。

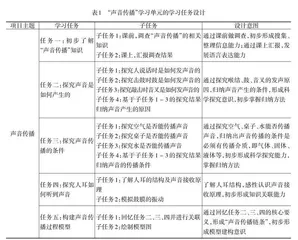

“声音传播”学习单元的项目学习任务设计如表1所示。

(二)驱动问题设计

问题为课堂教学持续开展下去提供了方向引领,是项目活动开展的目标。

1.基于真实情境提出驱动问题。问题的提出要有真实情境作为依托,不能成为“无根之木,无源之水”。创设与学生生活和社会发展密切相关的真实情境,让学生对此有所感、有所想,这样才能保证学生愿意直接参与到学习活动中。

2.以问题群形式引导学习和问题解决。知识学习、问题解决都不是一步完成的,需要通过一个一个的问题串,引导学生的思维逐步走向深入。问题之间通过并列、递进等逻辑形式呈现,最终形成问题群。

“声音传播”学习单元的驱动问题设计如下:

1.学习任务一:初步了解“声音传播”知识。

[子任务1]课前,调查“声音传播”的相关知识

课前导引:音频播放,大自然中有不同的声音,如潺潺的溪水声、稻田里的蛙叫声、风声、雨声、读书声等。

驱动问题:同学们,大自然中有各种声音。你知道这些声音是如何产生的吗?声音是怎样传到人的耳朵里的呢?我们是如何感知声音的呢?

[师]带着上述问题,同学们课下通过互联网、图书馆等查阅相关资料,进行加工整理,下节课上课时同学们进行汇报。

【评价目标】诊断信息搜集能力,材料加工、整理的水平。

[子任务2]课上,汇报调查结果

学生活动:以调查学习小组为单位,汇报课前的调查结果,并基于证据进行组间评价。

预期成果:学生能够基于客观事实举例说明声音的产生、传播和接收。

【评价目标】诊断基于调查结果进行汇报的系统性、条理性,诊断基于客观事实进行评价的水平。

2.学习任务二:探究声音是如何产生的。

教师提供的素材:鼓、鼓槌、音叉、水槽、小锤等。

[子任务1]探究人说话时是如何发声音的

驱动问题1:同学们,把手指轻放在自己喉结处,然后说话,你能感觉到喉结有什么变化吗?

追问1:为什么喉结能发出声音?

【评价目标】诊断基于触觉感受声带变化得出结论的水平。

[子任务2]探究击鼓时鼓是如何发声音的

驱动问题2:以学习小组为单位,用鼓槌敲击鼓面,观察鼓面有什么变化。

追问2:为什么鼓能发出声音?

【评价目标】诊断基于视觉观察鼓面变化得出结论的水平。

[子任务3]探究敲击时音叉是如何发声音的

驱动问题3:仍以学习小组为单位,敲击音叉发出声音,观察音叉有什么变化。

追问3:为什么音叉能发出声音?

【评价目标】诊断基于视觉观察音叉变化得出结论的水平。

[子任务4]基于子任务1 ~ 3的探究结果归纳声音产生的原因

驱动问题4:通过上述三个活动,喉结、鼓、音叉在发出声音时,其共同特征是什么?

【评价目标】诊断基于子任务1 ~ 3的探究结果归纳得出结论的水平。

3.学习任务三:探究声音传播的条件。

教师提供的素材:罩着玻璃罩的闹钟、音叉、装有水的水槽、书桌等。

[子任务1]探究空气是否能传播声音

驱动问题1:将闹钟时间设置在15秒后响起,然后罩上玻璃罩,能否听到闹钟的铃声?

追问1:将闹钟时间设置在60秒后响起,然后罩上玻璃罩,抽出玻璃罩内的空气,你能听到闹钟的铃声吗?

【评价目标】诊断基于对客观事实比较分析得出结论的水平。

[子任务2]探究桌子是否能传播声音

驱动问题2:两个学生一组,一个学生抓挠桌子,另一个学生正常坐在座位上,听到桌子发出的声音是什么样的?

追问2:如果另一个学生将耳朵贴在桌面上,这样听到的声音与耳朵不贴在桌面上有什么不同?

【评价目标】诊断基于对客观事实比较分析得出结论的水平。

[子任务3]探究水是否能传播声音

驱动问题3:两个学生一组,一个学生敲击音叉,另一个学生正常坐在座位上,听到音叉发出的声音是什么样的?

追问3:如果将音叉放入水中再敲击,能听到音叉发出的声音吗?

【评价目标】诊断基于对客观事实比较分析得出结论的水平。

[子任务4]基于子任务1 ~ 3的探究结果归纳声音的传播条件

驱动问题4:空气、木头、水等物质是什么状态?

追问4:根据状态分类,声音可以通过什么介质进行传播呢?

【评价目标】诊断能否基于子任务1 ~ 3的探究结果归纳概括得出结论的水平。

4.学习任务四:探究人耳如何听到声音。

教师提供的素材:耳朵的结构图及相关资料、玻璃杯、气球皮、皮筋、音叉、碎纸屑等。

[子任务1]了解人耳的结构及声音接收原理

驱动问题1:观察人耳的结构图,说出人耳由几部分组成?

追问1:阅读【学习资料】,说一说,人耳为什么能听到声音?

【学习资料】人的外耳就像一个隧道,声音通过这条隧道到达鼓膜。鼓膜很薄而且有弹性,即使是轻微的声音,它都会产生振动。听小骨可将振动传达到内耳,并刺激听觉神经,产生信号。大脑接收到听觉神经传来的信号,我们就听到了声音。

【评价目标】诊断基于学习资料得出结论的水平。

[子任务2]模拟鼓膜的振动

[师]将气球皮罩在玻璃杯口部,用皮筋固定。

驱动问题2:在玻璃杯附近敲击音叉,观察气球皮是否振动。

追问2:将碎纸屑放在气球皮上,敲击音叉,观察碎纸屑有什么变化?为什么?

【评价目标】诊断实验模拟水平。

5.学习任务五:构建声音传播过程模型。

[子任务1]回忆任务二、三、四并进行关联

驱动问题1:请同学们回忆前三节课学习的内容,分别学习了什么?

[子任务2]绘制模型图

追问:根据前三节课的内容,声音传播过程示意图是什么样的呢?请画出来。

【预期模型】声音传播过程模型示意图如图1所示。

学习单元是小学科学教学知识结构化的重要形式。教师要基于课程标准的培养要求,对教材中的教学内容进行重新组合,增强知识之间的关联性,形成一个新的知识单元,以此来提升学生对知识的理解和保持。项目式学习实践的应用,有助于提高学生科学实践探索的效率,成为小学科学教师引导学生的重要教学形式。基于项目式学习进行教学,教师应从项目式学习实践的全方位视角出发,凸显学生的主体地位。教师要充分考虑小学生的认知发展特点,选择适合学生的项目任务和教学策略,为学生营造主动思考、积极参与的项目式学习环境,激发学生的探索热情;驱动性问题设计要在学生的最近发展区内,降低问题之间的难度梯度,这是学生能够积极地自主参与的重要保证,从而提升学生的学习效果,实现项目式学习效率最优化。

[参 考 文 献]

[1]夏雪梅.项目式学习:连接儿童学习的当下与未来[J].人民教育,2017(23):58-61.

[2]周业虹.实施项目式学习,发展科学核心素养[J].中小学教师培训,2018(8):33-37.

[3]何鹏.项目式学习中驱动性问题的设计与实施策略:以“电离与离子反应”为例[J].化学教育(中英文),2022,43(5):68-73.

(责任编辑:姜显光)

作者简介:王婉宾(1974— ),女,福建泉州人,福建省泉州市安溪县第三实验小学一级教师,大学本科,研究方向:小学科学教学研究。