学程重构:POA理论在小学英语读写教学中的应用

作者: 张未

摘 要 以译林版小学英语六年级上册的一节读写课为例,在教学中应用POA理论,逆转传统的“输入—输出”教学顺序,重构读写教学活动的设计框架,采取从写作产出到阅读输入的“逆向设计”,在“驱动—促成—评价”环节实施序列化教学策略,即探究主题,尝试语言产出;分析语篇,渐进产出习作;立体评价,完善推广作品。实践证明,POA理论可以将“输入性学习”和“产出性运用”有效结合,用语言输出倒逼语言输入,切实提升学生的读写能力,促进学生的学科素养发展。

关键词 学程重构 POA理论 读写教学

《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)指出,语言技能分理解性技能和表达性技能,具体包括听、说、读、看、写等方面的技能及其综合运用[1]。读写教学活动是语言输入与输出结合的方式之一,能够有效训练学生的理解性技能和表达性技能,促进学生语言能力的提升和核心素养的发展。然而,当前小学英语读写教学中还普遍存在一些问题,如写作训练碎片化、活动设计简单化、评价维度单一化,这些问题导致学生表达能力不强、作文质量不高。为此,本文尝试将POA理论应用于小学英语读写教学中,探究如何更好地促进学生读写能力的提升。

一、POA理论的内涵与小学英语读写教学重构

(一)POA理论的内涵

POA理论简称POA,即“产出导向法”(Production-Oriented Approach),是北京外国语大学文秋芳教授及其研究团队创建的外语教学理论与实践体系。POA理论提倡将听、读、看等输入性学习与说、写等产出性运用紧密结合,包括“驱动—促成—评价”三个教学流程,即首先以学生尝试完成产出活动为驱动,激发学生的学习欲望;然后教师针对产出活动为学生搭建支架,选择合适的材料,并将材料转换成活动,为学生顺利完成产出活动搭建支架;最后学生完成产出活动,教师与学生对产出成品进行评价[2]。

(二)POA理论下小学英语读写教学过程的重构

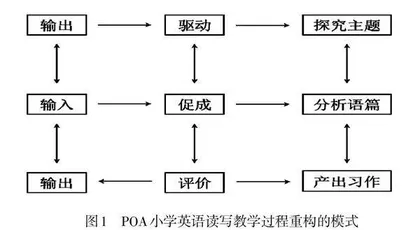

POA理论逆转传统的“输入—输出”教学顺序,先让学生进行尝试性产出,使其意识到自己知识储备的不足,从而对新知学习产生欲望。教师再根据学生的语言“缺口”和产出目标提供相关的学习输入,以产出倒逼输入。在具体的读写教学实践中,笔者将POA理论与《课标》理念相结合,构建“POA小学英语读写教学模式”(见图1),该模式在“驱动—促成—评价”三个教学环节中,完整展现了从写作产出到阅读输入的“逆向设计”方法,为小学英语读写教学过程的重构提供了技术支持。

二、POA理论下小学英语读写教学的重构策略

本文以苏教版译林小学英语六年级上册Unit6 Keep our city clean读写课为例,探讨如何在“产出导向法”理论指导下,重构和实施读写教学活动,完整展现从写作产出到阅读输入的“逆向设计”方法,旨在提高读写教学实效,促进学生深度学习的实现。

(一)驱动环节:探究主题,尝试语言产出

驱动是产出导向法教学的启动阶段。驱动环节的主要教学任务是使学生通过产出尝试认识到自己的不足之处,找到自己语言知识和语言技能的“缺口”,从而调动其学习内驱力。评估“驱动环节”的质量指标有三个:交际真实性、认知挑战性和产出目标恰当性[3]50。

1.设计场景,激活已有知识。教师要创设具有真实意义的产出情境,让学生身临其境地应用英语分析和解决问题。例如,Keep our city clean语篇的主题是“保护环境”,教师可以通过谈话交流、观看视频、讨论图片等方式创设情境,引导学生关注城市环境问题,激活其头脑中的相关概念和知识,进而向其提出产出目标。

在Keep our city clean读写教学伊始,教师可先简单介绍自己居住的城市,然后问学生:What’s your favorite city? What colour is the city? 让学生描述自己所喜爱城市的颜色,如:Sanya is blue, because the sea is beautiful there.接着,教师播放一段受污染城市的视频,让学生说一说视频中城市的颜色:What colour is the city in the video? Why?学生根据生活经验和原有认知,知道城市环境遭受污染,会答:It’s grey, because it’s dirty.

在该教学片段中,教师通过谈话交流和视频观看活动,创设与语篇主题相似、与学生生活相关的场景,谈论学生眼中城市的颜色。这个话题源于学生的生活,从学生立场让其发表观点,促使学生理解环境问题的迫切性,激活了学生的认知和思维,体现了“产出导向法”驱动活动中“真实情境”这一要素。

2.尝试产出,发现语言缺口。产出导向法提倡在“输出驱动”环节让学习者先尝试输出,使他们自己意识到产出的困难,然后教师针对产出目标和学生的产出困难提供相关输入,帮助学生有效地吸收、消化和运用后续提供的相关输入[3]47。

教学中,谈论城市颜色之后,教师组织学生写一份名为Making changes for a better city的倡议书,以呼吁大家关注和解决城市环境污染问题。在教学中发现,学生对于这项写倡议书的任务,虽然能联系生活实际和已有认知进行思考,但是由于认识比较片面,语言能力尚且达不到发表观点和发出倡议的水平,无法顺利地完成产出任务。此时,教师应及时出示语篇,告诉学生学习之后将获取写作的内容和能力,充分调动学生学习的积极性。

以上环节的教学与传统英语教学中的“热身”或“导入”活动不同,它逆转了“先输入、后输出”的传统教学顺序。在学生还未学习语篇的情况下,教师就让其尝试写城市环保倡议书,使其意识到自身存在的不足,生发学习热情和产出意愿,体现了POA驱动环节“认知挑战性”这一要素。学生经过阅读获得写作所需的相关知识后,是有能力完成产出任务的,符合驱动环节“产出目标恰当性”这一要素的质量指标。

(二)促成环节:分析语篇,渐进产出习作

促成是产出导向法教学的核心阶段。促成环节的主要任务是帮助学生“逢山开路、遇水架桥”,有针对性地为学生完成活动提供脚手架[4]。读写教学的这个环节,将语篇作为输入材料,组织学生集体学习和讨论,理解后完成输出活动,将获取的接受性知识转化为产出性知识。

1.解读语篇,促成内容产出。在处理输入材料时,学生难免会碰到一些难点,这时候就需要教师提供“脚手架”[3]110。解读语篇内容,不仅要了解故事对话的时间、地点、人物、事件,还要抓住关键问题和文本留白,通过各种渐进式的支架挖掘语篇的文化内涵和主题意义,促使学生深入理解和大胆拓展语篇内容。

教学中,教师出示语篇的主情境图,引导学生观察和思考:Is their city clean? What is dirty in the city? 学生通过观察插图获知城市的街道、河流和空气都受到了污染。教师可继续追问:What makes the city dirty? What can we do to keep the city clean?这两个问题直接摘自语篇原文,是语篇两个段落的中心句,学生可以通过阅读直接在语篇中找出问题的答案,弄清城市受污染的原因和解决方案,从而了解语篇的主要内容。让学生根据课文内容填空,完成Think and write的练习,促使其输出语篇内容。通过两个开放性问题“What else makes the city dirty? What else can we do to keep the city clean?”,引导学生联系自己的生活经验和已有知识展开联想,丰富和拓展语篇内容。

这个环节,教师先用两个浅表性、概括性的问题引导学生了解语篇主要内容,然后用填空题帮助学生复述语篇主要内容,接着用开放性问题启发学生再生语篇内容。教师通过渐进式的问题支架和练习支架,逐步深入地解析和拓展语篇内容,有助于学生在写作时整理思路和选择素材。

2.补充语料,促成语言产出。写作任务的完成需要丰富的语言表达做支撑。教材中的语篇为写作提供了必要的、可借鉴的语言知识。学生在驱动环节尝试产出时,能意识到自身语言储备的不足,从而对目标语言的学习充满渴望。学习和应用语篇中的目标词汇和句型,可以为完成写作任务建立必备的语言基础。

学生通过对两个关键问题“What makes our city dirty?”和“What can we do to keep our city clean? ”的研讨,学习理解语篇中的目标句型。教师挖掘多处文本留白,引导学生拓展文本信息,巩固应用目标句型。如,在分析问题“What makes our city dirty? ”时,教师设计Beyond Here型问题:“Smoke from _______ also makes the air dirty. Rubbish makes the _______ messy and dirty. _______also make(s) the river dirty.”教师可设计一项语言输出活动Enrich the story, 让学生在语言支架“A: Is/Are ... dirty? B: ... A: What makes the ... dirty? B: ...make(s)...”的帮助下,尝试增加自己的语言,丰富语篇对话内容,达到对语言知识的应用实践和迁移创新。

在这个环节,学生通过一系列有梯度的语言学习活动,逐步实现了对目标语言的学习理解、应用实践和迁移创新。在写作产出活动中,学生不仅会用到语篇中的目标语言,还会应用课外的语言知识和前期的语言积累。这就需要教师围绕教学主题适当拓展和补充语料,将课内与课外融合、新授与旧知结合,促使学生综合应用语言,追求语言表达的准确性、连贯性和多样性。

3.建构框架,促成结构产出。引导学生挖掘语篇蕴含的深层内涵和文化价值观,把握主题和意图的脉络关系,发现语篇内在的组织逻辑,有助于学生掌握语篇的篇章结构与写作时谋篇布局。

例如,Keep our city clean语篇的体裁是对话,首先由Miss Li提出问题“Is our city clean?”,引导学生发现城市环境污染问题;然后用问题“What makes our city dirty?”引领学生分析城市环境污染问题的成因;接着又用问题“What can we do to keep our city clean?”组织学生探讨解决城市环保问题的方案。Miss Li提出的三个关键问题围绕城市环境污染的Problem、Cause和Solution依次展开,以问题链的形式呈现语篇严谨的逻辑结构,发现问题(What)、分析问题(Why)及解决问题(How)。

教师还可以借助图示对语篇的篇章结构进行说明,如利用汉堡包图、树形图、四方图、鱼骨图等思维导图,帮助学生理解句与句、句与段、段与篇章之间的逻辑关系,从而理解和构建语篇的框架结构,以在写作时合理、科学地产出作品结构。

4.练习写作,促成整体产出。在学生习得语篇的篇章结构之后,教师可以结合作文的写作意图和文体特点,借助图文支架,引导学生围绕写作主题列出提纲,并有意识地详细阐述作文主体部分,做到切合主题、详略得当。

对于倡议书的文体特点,教师要告知学生倡议书的一般格式,即包括标题、称呼、正文、结尾和落款,使学生知道一份好的倡议书应该“晓之以理,动之以情”,呼吁读者行动起来建设美好的城市家园。教师可利用思维导图指导学生分层列出作文提纲,做到切题且层次清晰。对于作文的主体部分,教师应引导学生围绕关键问题展开,即“What makes our city dirty?”和“What can we do to keep our city clean?”,并且要在应用语篇的核心词汇和句型的基础之上,进行适当填充和拓展,做到内容充实、表达准确。