三重维度协同:小学语文教材习题助学策略的思考与实践

作者: 张玉娇

摘要 教材习题是教材的重要组成部分,从“理解与交流”“积累与应用”“实践与拓展”三个维度出发,充分发掘教材习题的教学价值,准确把握教学目标,科学安排教学内容,精心设计教学流程,有效开展教学活动,增强课堂教学的思维张力和提升学生的语言运用能力。

关键词 小学语文 教材习题 助学策略

仔细研读统编小学语文教材,可以发现教材习题的编写不仅能分层落实语文要素,还为教学提供了依据和支持。然而在实际教学中,存在对教材习题缺乏重视和使用不合理的现象,导致习题的真正价值无法充分发挥。教师可从“理解与交流”“积累与应用”“实践与拓展”三个维度出发,深度挖掘教材习题的特点及应用价值,并准确有效地运用于教学中,助力学生语文素养的提升。

一、理解与交流:整合关键信息

教材习题围绕“理解与交流”设计,主要包括朗读、默读、理解课文内容、体会表达特点、交流阅读感受等练习[1]29。教师根据教材习题中明晰具体的学习要求找准教学着力点,整合教学资源,渗透学习方法。

(一)聚焦目标,精准化定位

教材习题在编排与表述上定位精准,更加注重方法的引领。以“有感情地朗读课文”为例,不再是单一地读,而是将学生的积极思维、真实的情感、深刻的审美体验等综合调动起来,读出真味和真情。

例如,五年级下册《青山处处埋忠骨》课后第二题“从课文中找出描写毛主席动作、语言、神态的语句,体会他的内心世界,再有感情地朗读课文”,可先让学生画出相关语句,初步朗读,体会语句表达的感情;充分体会毛主席的内心世界后,学生再次朗读,注意朗读时的表情和语气,读好细致刻画毛主席的相关语句,加深对毛主席感情的体会。

(二)细化要求,活动式学习

教材习题是对课标的学段目标要求的细化和理解,并按照相关的知识点或能力点来设计。依据教材习题设计实践性、统整性的活动,把静态的问题解答教学过程转化为具体、灵动的语文学习活动,提高学习效率。

例如,五年级下册《景阳冈》“以读懂人物来读懂《水浒传》”这一大任务,可依据教材习题分解设计多个实践活动。首先,“识英雄,趣说一件物”。借助第一小题,通过对文中多次出现的“筛酒、榜文、梢棒”等词语的解读,初步了解武松的性格特征。其次,“品英雄,细品一批词”。根据第二、三小题,提炼动词,梳理文章脉络。通过画连环画、角色扮演等形式揣摩人物心理,加上适当的语气、表情和动作详细讲述武松打虎这一部分。最后,“辨英雄,评价一个人”。借助第四小题,组织学生开展不同观点的辩论,在真实情境中感悟人物的特点,以更加辩证、客观的视角去看待这位英雄。

(三)激活思维,多元式体会

1.教材习题能引导学生以结构思维感受语言表达的效果,多角度体会文章蕴含的情感。让学生不再是被动地接受,而是带着自己真实的想法获得更生动、更深刻的体会。如五年级上册《慈母情深》课后习题“边读边想象课文中的场景,说说哪些地方让你感受到了‘慈母情深’”,首先,安排学生当电影导演,通过选取拍摄地点、特写镜头等方式认识场景和细节。接下来,帮助学生建立已有知识及生活经验与新知识之间的联系,将多个场景和细节描写穿插在一起体会,将这种言不尽、意无穷的情感慢慢融入学生的心中。

2.教材习题引领学生以整体思维深入地体会写法,培养审美情趣和文学素养。比如,五年级下册《刷子李》围绕课后第二题“体会课文是怎么写出刷子李的特点的”,从“‘刷子李’之妙”与“‘刷子李’之奇”这两方面深入探讨。学生探究发现,这两者分别从写法和人物的角度来说,二者相互融合。学生在说“奇”论“妙”中体会课文的写法,感受学习的乐趣和成就感,也在无形中培养学生的理性思维和文学素养。

二、积累与应用:迁移言语形式

“积累与应用”这个维度的练习设计,主要包括字词句段的积累、背诵和摘抄,课文中有鲜明特色的句式与段式的仿写、小练笔(含口头练习)等形式[1]30。学生在积累与应用中,可唤醒已有的经验,内化语言的特点和规律,实现语言的迁移运用,提升语言文字表达能力。

(一)归纳迁移,积累语言经验

积累是语文教学永恒的主题,而摘抄是积累的重要方式。《义务教育语文课程标准(2022年版)》明确指出“诵读、积累与梳理,重在培养兴趣、语感和习惯。引导学生增强语言积累和梳理的意识,教给学生语言积累和梳理的方法,注重积累、梳理与运用相结合”[2]22。

1.聚焦摘抄,梳理中总结积累的方法。三年级上册第一单元《大青树下的小学》教材习题第一题提出关注有新鲜感的词语和句子,积累喜欢的语句。可让学生从“自己喜欢的、写得好的、触动感受的”等方面归类摘抄,主动探索语言积累与梳理的方法,为今后的知识、能力的结构化打下基础。

2.关注表达,运用中增强积累的意识。运用是积累语言经验最有效的途径,《火烧云》课后第三题出示表示颜色的词语,要求仿说类似的词语。学生先通过各种形式的朗读,发现表达的特点和规律;然后出示火烧云的图片,学生在仿说的实践练习中实现语言的迁移运用,积累语言经验,提升学生的表达能力;最后拓展生活情境,引导学生积累无处不在、无时不在,培养积累的习惯。

(二)内化迁移,落实语用训练

《义务教育语文课程标准(2022年版)》强调真实的语言运用情境的学习,学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来[2]4。充分利用教材习题的隐藏价值,让学生把课本的学习拓展到真实生活中,创造性地开展言语实践。

1.关注句段,多元训练。教材习题设计形式多样,内容丰富,很适合进行多元训练。如五年级下册《人物描写一组》课后的两道习题,让学生从具体描写的语句中把握人物的特点,试着梳理、提炼描写人物的基本方法。教师可引导学生通过对精彩句段的品析感悟、模仿运用,促进学生对文本语言的内化,提升他们的练笔水平。

2.还原场景,激活体验。教师要善于捕捉教材习题的空白点,鼓励学生通过想象、续编或者补白,激发学生的创造力。《摔跤》这一片段中动作描写十分精彩,如果只是简单地讲解,这些动作只会走马灯似的,从学生的眼前一闪而过。因此,可先让学生回忆平时的摔跤现场,紧接着,在课堂上还原摔跤现场的场景,小组讨论小嘎子和小胖墩儿的摔跤过程。最后,选出一组同学上台展示,其他同学观看与评价。在一演一看一评中,激活学生的实践主动性和探究积极性,促进学习真实发生。

3.丰富场景,细致表达。借助教材习题可以拓展语用训练点,进行延续学习。为了深化人物描写方法,学生现场进行拔河活动,抓住细节描写这个场景。可挑选外形不一样的两位学生,让学生很快抓住他们的不同特点。引导学生再通过“勒紧裤腰、身体往后倾、攥住绳子、鼓着眼珠子”这些细节描绘出小胖子毫不示弱的架势。最后让学生抓取到瘦瘦的学生的手被绳子磨红了,倒吸一口气这一细节。可见,表达训练的及时反馈,尤其是与课文教学相结合,进一步夯实了学生写作能力的基础。

(三)动态迁移,构建言语思维

复述是口语表达能力培养的重要方式,低年级能“借助提示讲故事”,中年级能“简单或详细地复述”,高年级则能“创造性”地复述。不同复述类型的语言表达形式的背后,指向的是学生的思维能力。

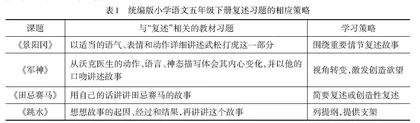

1.搭建支架,方法迁移。统编教材习题淡化理性分析训练,设计示意图、流程图、表格等图像化支架,以具象化方式提示学生抓住课文中的关键词 、句、段,把握文章的内容、叙述顺序[3]。聚焦复述习题的相应策略,能够促进学生思维深度的发展,提升言语表达品质,让语言与思维共生。具体如表1所示。

2.转换角度,双向迁移。复述的前提应是学生对课文内容的理解和整体把握,进一步深入和内化个体对关键细节的体悟。通过相互借鉴、相互转换,实现不同表达优势之间的双向迁移,达到一举两得、螺旋上升的效果。

例如,《西门豹治邺》紧紧围绕教材习题“复述这个故事的主要情节”开展教学,训练学生复述与转述能力,要将课堂话语权交给学生,使他们在复述转述之间来回切换角色,使其仿佛就站在了战国的历史时空中,与西门豹一起惩治恶人。一改传统故事教学的讲故事到品人物的方法,着重训练学生的逻辑思辨能力。使学生在“做”中想清楚“这回事”,在知和行之间发生深层的转换。

3.指向辨析,思维进阶。教材习题的内在逻辑指向学生的思维生长,引导学生在综合分析的基础上得出个性的合理判断,引发深度思考与学习。在这个过程中,教材习题的内在思维逻辑结构,与学生大脑中的“思维线条”——看不见的、无限多的“轴突”“树突”有机融合,生成个体的言语经验[4]。

例如,《景阳冈》教材习题中有三道和口语表达相关的练习,分别是:“按照故事的发展顺序,说说故事的主要内容”“用自己的话详细讲述武松打虎的部分,可以加上适当的语气、表情和动作”“人们对武松有不同的评价,你有什么看法?说说你的理由。”学生借助逻辑思维理解课文的内容,再运用形象思维想象创新故事中人物的表情、动作、心理等,最后通过“反思评价”发展学生独立分析的思维能力和有证据地表达。

三、实践与拓展:联结课堂内外

“实践与拓展”的教材习题在中高年级的教材中,主要以阅读链接、资料袋等形式呈现,注重语文课程与社会生活、与其他课程的联系,引导学生积极参与实践,丰富实践智慧[1]30。这一维度的教材习题注重从单篇到整本书阅读,从课内到课外,实现跨越时空、跨越学科界限的综合性学习,优化学科核心素养。

(一)联读原著,实现结构化学习

由一篇文章激发学生整本书阅读兴趣,是统编教材的一大特色。借助教材习题的阅读链接找寻“篇”“本”之间的联结点,形成从单元教学到整本书阅读的层级路径,拓展阅读的广度和深度。

1.聚焦式联读。五年级下册《草船借箭》的阅读链接提供了《三国演义》的原著片段。引导学生根据课文中与之相应的段落进行对比阅读,激发学生的阅读兴趣。顺着学生的兴趣点,以诸葛亮的不同称呼为核心开展聚焦式联读,通过勾连回目梳理出诸葛亮的人生轨迹,尝试写人物简评,探究故事背后的“故事”。这样由一篇引向一本的阅读,需紧扣学生认知的趣味点,激发他们阅读古典名著的兴趣。

2.发散式联读。五年级下册《祖父的园子》一文课后的阅读链接是《呼兰河传》的结尾,与课文里的文字有巨大的反差,所表达的情感似乎是有冲突的。教师借此机会以“快乐与惆怅”为核心组织发散式联读,即先紧扣“乐”字联读到呼兰河的生活场景,感受那自由的文字;再由“印象场景”联读到“园子外的乡亲”,体会人物悲怜的命运;最后,将那些明亮的文字与《祖父死了的时候》等忧伤的文字对比读,联读到萧红的一生,体会童年的快乐是她面对生活苦难的强大精神力量。这样,学生将更深入地体会课文的情感,对文学作品也产生更丰富的阅读体验。

(二)联动生活,实现情境化学习

教材习题打通了语文学习与生活的通道,将语文学习与学生经验、生活体验相联结。情境化学习能够将单一的学习方式转化为全方面的素养式历练,让学生的能力在具身体验中结构化,这样的学习更加真实而有意义。

1.体验式活动,以趣促学。三年级下册第六单元《肥皂泡》一课贴近学生的生活,生动鲜活的画面、个性化的语言让读者印象深刻。如果学生没有生活经验,这些具有新鲜感的语言理解起来就很困难。可以根据教材习题带领学生亲自体验“做泡泡”和“吹泡泡”的过程,在动手实践中激发创造力。接着,通过“欣赏泡泡之美、想象泡泡之奇”,锻炼学生的观察力和想象力,感受肥皂泡中绚丽色彩的变化美。将生活与文本进行联系,一下子就能理解课文语言表达的特点。

2.项目化活动,行以致远。围绕“连续细致观察,探索自然奥秘”这一主题,开展项目化活动。比如,《爬山虎的脚》教材习题引导学生从关键词 句中把握作者表达的妙处,体会连续细致的观察,为本单元的习作教学奠定了基础,彰显了大单元教学的整体设计。本次项目化学习,可开展为期一个月左右的动植物观察实践,引导学生根据设定的观察量表开展表格或图文结合式的记录,初步形成观察素材积累。最后通过“观察展览会”的方式,进行学习成果的公开展示。

(三)联合跨界,实现综合化学习

教材习题联合其他学科开展主题学习,以本学科课程内容为主干,运用并整合其他学科知识与方法,实现综合化学习,提升学生语文能力的同时培养解决问题的综合素养。

例如,《赵州桥》以课后第二题“假如你是导游,试着用下面的词语,向游客介绍赵州桥”创设“传统文化讲解员”这一真实情境任务,实施综合化学习。结合“古代桥梁发展史”,引导学生感受当时时代背景下赵州桥的雄伟;通过简单的科学实验,让学生直观感受赵州桥拱形设计的坚固;由赵州桥栏板上雕刻的“龙”,引申到“龙”在我国传统文化中的寓意。使学生在理解和欣赏自己的文化根源、增强文化自信的同时,融历史学科思维和科学学科知识于语文学习之中。

总之,教材习题不仅是教学目标的提示,还是教学方法的选择,也是教学活动的载体。准确解读教材习题的特点和价值,将“理解与交流”“积累与应用”“实践与拓展”相结合,才能更好地增强课堂教学的思维张力和提升学生的语言运用能力。

[参考文献]

[1]周璐.吃透编者意图,凸显训练重点:课后习题的解读与使用[J].小学教学设计,2018(1):29-31.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3]张蓉.把握课后练习题助学要义,经历积极的语言实践活动[J].小学语文,2023(1):70-75.

[4]蔡海峰,魏星.在故事复述中引导学生发现言语表达的秘密:三下《漏》教学实录及点评[J].小学教学设计,2023(16):25-28.

(责任编辑:武亮)