铜与硝酸反应的实验改进

作者: 李娜娜

摘要 实验改进是优化实验设计、发挥实验功能的重要手段。使用塑料瓶作为反应装置,既不影响实验效果,又不影响实验现象观察。通过分析教材中实验原理和实验装置,认识其可能存在的问题。研究过程确立了铜与硝酸反应实验改进的基本原则,并优化了实验步骤。

关键词 高中化学 铜与硝酸反应 实验改进

一、问题提出

化学装置、仪器及药品是化学实验存在危险性的主要原因。在化学实验过程中,如何规避化学实验的潜在危险呢?《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》提出,引导学生通过实验探究活动学习化学,重视通过典型的化学实验事实引导学生认识物质及其变化的本质和规律,引导学生综合运用所学的化学知识和技能,进行实验设计和实验操作。[1]硝酸是常见的酸之一,具有强氧化性,硝酸与铜反应是重要的化学教学实验之一。在铜、铁、铝等常见金属中,铁和铝能与稀硝酸反应,但是在常温下,铁和铝表面易被浓硝酸氧化,形成一层致密的氧化膜,阻止酸与内层金属进一步反应。因此,铜与不同浓度的硝酸反应会生成不同的产物。

人教版、鲁科版、苏教版教材中相关内容均强调,硝酸浓度不同,与金属反应的产物不同。稀硝酸、浓硝酸分别和铜反应的原理如下:

8HNO3(稀)+3Cu=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

4HNO3(浓)+Cu=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O

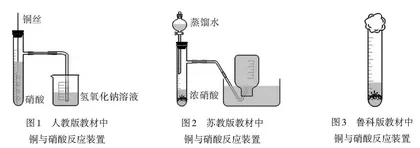

人教版《普通高中教科书·化学》(必修·第二册)的第五章中【实验5-8】中实验装置[2],如图1所示。苏教版《普通高中课程标准实验教科书·化学2》(必修)(第1版)的第二单元的“观察与思考”栏目中实验装置[3],如图2所示。鲁科版《普通高中课程标准实验教科书·化学1》(必修)(第1版)第3章的“观察与思考”栏目中实验装置[4],如图3所示。

从反应原理可以看出,稀硝酸、浓硝酸和铜反应的气体产物分别为NO和NO2,这两种气体均是有毒气体。从三个版本教材中的反应装置图可以看出,三套实验装置用不同方法进行了尾气处理,但是没有做到万无一失。如人教版教材中,尾气处理装置只是原理上可行,但是实践中存在有毒气体泄漏的风险。另外,三套实验装置均不利于实验现象观察。

二、实验改进基本原则

实验改进的目标是解决不同浓度硝酸和铜反应实验的教学实践操作层面的问题,便于学生学习相关知识。因此,本实验改进的基本原则如下:

(一)科学性

科学性是指改进后的化学实验要遵循化学实验原理,制定出合理的实验程序,采用符合化学实验基本要求的实验方法。

(二)安全性

安全性是指实验装置要质地结实、气密性好,防止硝酸和有毒气体等泄漏,避免危害环境和师生健康。

(三)可行性

可行性是指实验原理正确,实验方法可行,实验药品、设备易得且充足。

(四)简约性

简约性是指在不影响实验效果的前提下,实验时间尽量短、所用实验药品尽量少、实验步骤尽量简约、实验装置尽量简单等。

三、实验改进

(一)实验原理

Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O

3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O

3NO2+H2O=2HNO3+NO

2NO+O2=2NO2

4NaOH+4NO+3O2=4NaNO3+2H2O

4NaOH+4NO2+O2=4NaNO3+2H2O

(二)实验仪器及药品

浓硝酸,稀硝酸,铜丝2根,100 ml NaCl注射液塑料瓶(透明)2个,10 ml注射器3个,氢氧化钠溶液,等等。

(三)实验步骤及现象(以浓硝酸与铜反应为例)

1.用注射器抽出塑料瓶中的液体,并尽量抽出塑料瓶中的气体,形成近似真空环境,如图4所示。

2.将铜丝在瓶塞处插入塑料瓶中,用注射器注入少量浓硝酸,通过上下拉动铜丝和调节铜丝的位置,调控反应的发生。

3.待塑料瓶从瘪慢慢变鼓,瓶中出现大量红棕色气体时,如图5所示,向外拉动铜丝,停止反应。

4.用注射器向塑料瓶中缓慢注入水,观察塑料瓶及瓶内颜色变化。震荡塑料瓶后,用注射器向瓶中注入适量空气,观察颜色变化,如图6所示。

5.)重复步骤4的操作,直至瓶中颜色不再改变。

6.用注射器向瓶中注入适量氢氧化钠溶液,进行尾气处理。

四、反思与收获

化学实验的危险性较高,在实际教学过程中,大多采用播放视频的形式进行相关内容学习,这降低了学生的参与兴趣和亲身体验感。本实验改进旨在不影响实验现象观察和实验效果的前提下,通过实验仪器改进,降低实验危险性,激发学生的学习兴趣。亲手操作实验有利于提升学生对化学实验的感性认识,同时理性建构化学知识和概念。

化学实验生活化是培养学生化学学习兴趣的重要途径。教师要积极开发教学资源成为化学教学素材,深化学生对化学学习的认识和理解,培养学生化学实验创新能力,拓展化学教学创新之路。通过实验改进提高学生的实验探究能力,发展化学学科核心素养。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:72.

[2]王晶,郑长龙.普通高中教科书·化学(必修·第二册)[M].北京:人民教育出版社,2019:13.

[3]王祖浩.普通高中课程标准实验教科书·化学2(必修)(第1版)[M].南京:江苏教育出版社,2019:40-42.

[4]王磊.普通高中课程标准实验教科书·化学1(必修)(第1版)[M].济南:山东科学技术出版社,2019:112-115.

(责任编辑:姜显光)