基于大概念的小学语文问题链设计策略

作者: 盖鸾英

摘要 要实现义教新课标倡导的大概念视域下的大单元教学,特别要注重课堂问题链的结构化设计。结构化的问题链具有统摄性、整体性、层递性、生成性特点,是实现大概念教学的重要支架。问题链设计要助力大概念的建构,主问题要发挥统领性,保持开放性,具有挑战性,注意广阔性;子问题要产生强烈的向心力,体现明显的差异化,保持紧密的关联性。问题链的建构有焦点聚集、势均力敌、多方类比、内外互见、逐层推进、螺旋闭环、首尾相连、交错缠绕等策略。

关键词 问题链 大概念 大概念教学

《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出:“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现”[1]19“义务教育语文课程实施从学生语文生活实际出发,创设丰富多样的学习情境,设计富有挑战性的学习任务”[1]3。“富有挑战性的学习任务”需要配合整合度高、开放性强的问题情境,但目前仍有不少课堂还充斥着“满堂问”的现象,表现为问题思维层级低,提问随意性强,无法整合知识技能形成核心素养。本文探讨大概念统领下的问题链设计策略,将有助于打通从课程内容到教学内容,再到教学活动的结构化变革路径,助力新课标理念落实。

一、问题链内涵特征及对建构大概念的意义

(一)内涵及特征

问题链是基于教学目标和学生认知水平创设的符合学生认知规律,以预设为主同时包括在课堂上临时生成的一组思维连贯、逻辑关联的问题序列。问题链是开展语文实践活动的重要支架,有助于帮助学生完成知识建构,形成整体性思维。

问题链具有以下特征:一是统摄性。主问题处于上位,具有包容性,统摄各级子问题。每一级别的问题都指向并回答上一级问题,最终指向主问题的解决。二是整体性。注重问题的整体布局,各问题之间相互支撑,逻辑性强,共同构成科学合理、结构完整的问题链。三是层递性。由主问题到子问题逐步分解细化,由已知到未知,由浅入深,由现象到本质,由课堂到生活,由理解到运用,层层递进。四是生成性。要在恰当的时机适当留白,注重依据学情和教学内容随机调整,并鼓励从多角度、多层面大胆质疑,在师生交互下生成新问题。

(二)对建构大概念的意义

问题链是实现大概念教学的重要支架。由于大概念是不能被直接传授的,教学时需将其转化为主问题,变烦琐细碎的知识、技能目标为综合性的核心素养目标。把大概念内隐于情境任务中,内嵌在教学内容中,并把教学内容转化为结构化的问题链,帮助学生建立解决问题的思维链条,真正理解核心知识,习得反映专家思维的大概念,解决实际问题。

二、问题链设计要领

(一)主问题设计要领

一是,要对标教学目标,发挥统领性。主问题处于核心地位,决定着教学目标的达成,不管以何种形式、面目出现,都应指向大概念的建构,决定着学习任务和语文实践活动的设计方向。

二是,能引发持续探讨,保持开放性。主问题必须是高阶的劣构问题,需要被多次证明,答案多元;能留下充分的探究空间,引发新思考,生成新问题,在进阶式的语言实践活动过程中被反复讨论,以帮助深化理解。

三是,能激起认知冲突,具有挑战性。主问题应处于学生最近发展区,是思维的触发器,能引发新旧知识经验的强烈认知冲突,启动学习任务,驱动学习进程,并持续注入学习动力。

四是,要关联现实生活,注意广阔性。问题应不局限于教材内容,要与社会现实相关联。对问题的探讨需要拥有多元视角,借助多样的资料和事实。问题应链接学习与生活,使建构的新知在新情境中迁移运用。

(二)子问题设计要领

一是,共同指向教学目标,产生强烈的向心力。要通盘考量能否从目的、层次、难度、数量、结构安排上支撑起大概念的建构和教学目标的达成;要考虑每个子问题是否都对解决主问题有帮助,结构安排能否产生强烈的向心力,能否对解决问题的路径进行积极引导。

二是,功能各异相对独立,体现明显的差异化。子问题在结构上要有明显的层级区分,内容上有相对的独立性,对解决主问题的某一方面有所侧重、某个角度有所指示,承担不同的功能。

三是,彼此之间深度链接,保持紧密的关联性。各层级子问题以不同方式彼此链接,层次分明,体现出清晰的逻辑关系。在解决问题的进程中左右勾连、前后呼应、上下承接,形成螺旋上升的思维链条。

三、基于大概念的问题链设计策略

根据文本类型及各级问题之间的关系,可采用以下设计策略:

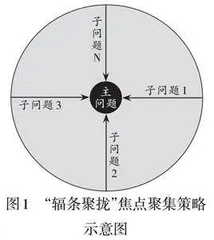

(一)“辐条聚拢”焦点聚集策略

当任务群内文本同质时可用焦点聚集策略设计问题链(见图 1)。问题链如同车轮,主问题如同轴心,一组子问题如同辐条,共同指向轴心。并列关系的每根“辐条”共同发力,力量传导聚集到“轴心”“主问题”,达到思维聚合的目的,建构起大概念

例如,一年级下册第八单元的童话故事都采用了重复叙事示意图结构,可设计子问题:“棉花姑娘先后请谁帮忙?结果如何?原因是什么?”“哪些动物跟着兔子一起跑?为什么?野牛是怎么做的?为什么?”“小壁虎先后向谁借尾巴?为什么没借到?”“比较三个故事的情节和结尾,有什么发现?”引导归纳、总结故事情节相同的特征,使思维逐渐聚焦。最后用主问题“童话故事为什么经常出现相同或相似的情节?”引发讨论。每个问题的解决都指向大概念“童话故事经常重复叙事,可以借助此规律讲故事、编故事”的建构。

(二)“斗牛角力”势均力敌策略

采用对比叙事结构的叙事文本,可用“斗牛角力”势均力敌策略设计问题链(见图2)。针对双方不同的特征和表现提出子问题,然后用主问题引导学生比较、分析,从而得到启发。此策略把“势均力敌”的双方想象成斗牛,使两个角色或同一角色的不同方面在一决高下的过程中推动情节发展,传达价值观。

例如,三年级下册第二单元的寓言故事采用了对比叙事结构,可抓住每个故事中敌对双方的语言、动作、观点等分别设计三个子问题:“双方的表现分别是什么?”“你赞成谁?为什么?”“从中明白了什么道理?”然后用主问题“三篇寓言都采用了什么方法讲故事?为什么?”引导比较优劣、分辨对错、明辨是非,通过对子问题、主问题一级级的回答,逐步建构起大概念:“寓言常采用对比叙事方式讲故事,可以帮助明辨是非,揭示道理”。此策略不仅适用于内容的对比,也适用于写法的比较,如《威尼斯的小艇》一文的静态描写和动态描写,《母鸡》《牛和鹅》中作者对动物前后截然不同态度的对比等。

(三)“花影重叠”多方类比策略

任务群内在内容或写法方面既有相同点又有不同点的文本,可用“花影重叠”多方类比策略设计问题链(见图3)。通过子问题引导学生找到文本内容、主题或写法方面的同中之异、异中之同,展开多方面的类比、联结,最后达成主问题引导下的意义建构、规律探寻。问题之间的关系如同月下花影时而重叠时而分开。

例如,四年级上册第四单元,开展相同母题神话的比较阅读。东西方创世神话、英雄神话等有相似性,更有明显的差异性。阅读每一篇神话都设计子问题:一是找到并分析故事的起因、经过、结果,二是了解故事中人和神之间存在着怎样的关系。然后思考主问题:“东西方神话在内容、创世方式、人神关系、叙事方式等方面有哪些相同和不同?造成差异的原因是什么?”最后达成“神话是民族的文化源头,不同的地理环境、思维模式造成了不同民族神话的差异”的概念性理解。再如六年级的《盼》《腊八粥》《那个星期天》,都着重描写了孩子期盼的心情,先赏析每一篇的动作、语言、心理、环境描写,引导比较写法上的异同,再结合背景资料探讨其原因,进而达成“作者从有利于突出文章主旨来选用表达方式”的概念性理解。

(四)“虚实穿越”内外互见策略

针对内容、主旨和学生的现实生活联系紧密,对促进精神成长起着重要作用的文本,可用“虚实穿越”内外互见策略设计问题链(见图4),引导学生在文本和自身之间进行多次“穿越”和“互相照见”,由外到内,从文本内容走向内心世界,再由内而外,由心灵世界走向现实生活,使客观世界和主观世界交互影响,共促成长。

例如,干国祥老师执教的《一百条裙子》阅读交流课,让学生在小说世界和自我精神世界反复走了多个来回:子问题“文中的四个人物旺达、佩琪、玛蒂埃、老斯文森,你最喜欢谁?最不喜欢谁?你最像谁?”“当你的时候,你就是佩琪;当你的时候,你就是玛蒂埃;当你的时候,你就是旺达。”再回到第一个问题,最后思考主问题:“你想拥有一百条裙子吗?”[2]一次次把学生从小说中拉出来观照自己的精神世界,又一次次让学生走进小说中去比照、思考,来回穿越,链接了课堂学习和学生生命成长。再如五上第八单元,设计的问题链要同时关注到文本内容和学生的阅读认识、阅读习惯、阅读方法、阅读感悟等方面的联系,进而对学生的阅读产生真正的影响和改变。

(五)“步步登高”逐层推进策略

针对思维含量高、隐含着主人公解决问题的智慧和独特思维方法的文本,可用“步步登高”逐层推进策略设计问题链(见图5)。基于学习内容的内在联系、学生认知最近发展区,按照一定的逻辑关系设计由浅入深、层层递进、难度螺旋上升的一组问题,类似于登高探险,形成质疑序列,渐进式推进,引导学生走上从现象到本质、从事实到哲理、从外物到自身的发现之旅,体验思维生长的快感。

例如,教学五年级下册《田忌赛马》提出的问题:“孙膑是如何安排马的出场顺序赢得比赛的?”可以从文中直接提取信息;“他是怎么想到这个方法的?”要联系上下文做出思考和判断;“故事里谁是赢家?”需结合全文和故事背景通盘考虑;“从中获得怎样的启迪?”要联系自身思考;“以后再用这个方法还能确保取胜吗?”引导学生用批判性的眼光去审视。一问扣一问,前一问题的答案是后一问题的思考起点,引导学生追踪人物思维过程,发现并评判思维方法,寻找可能存在的思维漏洞,让学生的思维由识记、理解、应用走向分析、评价、创造,提升思维品质。

(六)“文玩手串”螺旋闭环策略

“文学阅读与创意表达任务群”中,有的文本内涵丰富,主旨深刻,可用“文玩手串”螺旋闭环策略设计问题链(见图6)。从对主问题的思考出发,将子问题按照一定的逻辑顺序,彼此相连链成一串。经过对一系列子问题的探讨,最后回到主问题的解决,并达到新的认识高度,让思维过程形成螺旋上升的闭合回路。此类问题链的结构如同“文玩手串”,主问题是最大的那颗珠子。

例如,教学六年级上册《穷人》时,先提出主问题:“穷人真的穷吗?”然后聚焦环境的内外反差提出子问题:“从桑娜家和大海上的环境的反差中读出了怎样的桑娜、渔夫?”聚焦内心和行为的矛盾提出子问题:“桑娜抱孩子时的想法做法和回家后的心理活动为什么前后矛盾?”聚焦情节的安排提出子问题:“小说大部分内容写桑娜,渔夫只在后半部分出场,为什么这样安排?”最后再回到主问题:“穷的是什么?不穷的是什么?”这样,整个思维过程形成完美闭环,学生提升了思想认识,理解了“穷人”灵魂的高贵、精神的富足,初步领略了小说塑造人物的高超艺术手法。

(七)“接龙游戏”首尾相连策略

如文本采用连锁式重复结构叙事,在一环套一环的循环往复中展开叙事,揭示主题,可用“接龙游戏”首尾相连策略设计问题链(见图7)。问题和问题之间接续进行,如同玩接龙游戏首尾相接。在相互联系的系统中,很小的初始能量可能引发并产生一系列连锁反应,带来一连串的变化,有可能出现让人惊喜或意外的结果。

例如,五年级上册《将相和》中的“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”三个故事之间有着内在因果关系,前一个故事的结果是后一个故事的起因。可以从第三个故事入手提出子问题:“蔺相如、廉颇是怎样的人?”接着针对前两个故事分别提出子问题:“蔺相如面对强大的秦王是怎样的表现?”“廉颇起到什么作用?”然后回到第一个问题的讨论,最后思考主问题:“三个故事具有怎样的内在联系?这样安排对突出人物形象有什么作用?”很多绘本也经常采用这种结构方式,如霍格杰恩的《在一个晴朗的日子里》,努梅罗夫的《你要是给老鼠吃饼干》[3]。设计子问题引导学生找到故事中多个内容的前后连接点,用主问题引导学生发现连接的内在规律,从而助力建构大概念。

(八)“双龙抱柱”交错缠绕策略

有的文本有两条交织缠绕的叙事线索,两个主人公地位不分主次,双方的表现往往“对着写”“交织着写”,通过你来我往的互动推动故事发展,可用“双龙抱柱”交错缠绕策略设计问题链(见图8)。子问题互相激发促进,最后达到对主问题的解决。

一是内容方面“对着写”。如三年级下册第八单元民间故事《漏》,老虎和贼的想法、做法、后果,两两对着写。由子问题“老虎怎么想的?贼怎么想的?”“老虎怎么做的?贼怎么做的?结果如何?”启动学习,最后讨论主问题:“这样写对讲故事、编故事有什么启发?”一年级下册《树和喜鹊》、二年级上册《纸船和风筝》也可以用此策略。二是写法方面“交织着写”。如五年级下册《刷子李》采用了正面描写和侧面衬托相结合的写法,创设子问题“哪些方面直接描写刷子李的技艺高超?”“曹小三的心情有哪些变化?”与主问题“写曹小三起到什么作用?”进而建构出大概念“写周围人的反应能衬托主人公的形象”。

综上所述,围绕大概念,遵循学生认知规律,着眼于结构化的知识建构,设计逻辑关系清晰的问题链作为教学的脚手架,开展真实情境下的系列语文实践活动,有助于促进深度学习,发展高阶思维能力,培育学科核心素养。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]干国祥.一本书就是一座山:干国祥谈阅读[M].桂林:漓江出版社,2022:54-60.

[3]盖鸾英.绘本叙事结构对低年级写话教学的参考[J].课程教学研究,2013(11):64-67.

(责任编辑:武亮)