小学数学跨学科主题学习实践的设计研究

作者: 杨丽

摘要 跨学科主题学习是促进学生核心素养发展的重要途径。通过明确其内涵、价值,并以“度量衡的故事”为例进行学习过程设计研究,促进学生比较、归纳等思维方法形成,理解度量的意义、本质,并发展学生的量感。

关键词 小学数学 跨学科主题 学习实践设计 度量衡的故事

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,综合与实践领域的教学活动,以解决实际问题为重点,以跨学科主题学习为主,以真实问题为载体,适当采取主题活动或项目学习的方式呈现,通过综合运用数学和其他学科知识与方法解决真实问题,着力培养学生的创新意识、实践能力等综合品质。[1]4通过综合与实践主题学习,学生可将不同学科的知识进行有机整合,形成完整的知识体系,从而提升综合应用能力与核心素养。

一、跨学科主题学习的内涵

小学数学跨学科主题是指以数学学科为中心选取题材,围绕主题,通过合作探究、自主建构的学习方式,跨越学科边界,整合应用两个及两个以上不同学科的核心知识去解决实际问题而进行的深度学习。跨学科主题是融合多学科知识、构建多元评价的重要学习载体。[1]

二、跨学科主题学习的价值

(一)深化数学知识理解

数学知识来源于实践,具有抽象性。跨学科主题学习基于实践问题解决,通过经历合作探究等学习过程,学生进行知识的自主建构,提升了认知能力,促进了知识本原的理解,形成系统知识结构。

(二)提升问题解决能力

跨学科主题学习就是要打破单一学科认知界限,通过多学科知识融合,促进数学知识的综合应用,提高学生的综合素质和解决问题的能力。它让学生在跨学科的探索中不断成长,为未来成为具备创新精神和实践能力的人才奠定坚实基础。

(三)拓宽学生认知视野

跨学科主题学习让学生的认知视野从单一学科拓展到更多学科领域,通过学科知识间的比较、分析、综合等,初步形成整合性的理解与创新能力,从而促进学生的创新能力、审辩思维、沟通协作、问题解决等综合能力培育。

三、“度量衡的故事”主题的学习规划

(一)主题分析

“度量衡的故事”是2022年版新课标中第二学段(3~4年级)跨学科主题建议的主题活动。其“学业要求”是,会查找资料,理解度量衡的意义,提升学习的意识与能力;了解最初的度量方法都是借助日常用品,理解度量的本质就是表达量的多少,知道计量单位是人为规定的;了解计量单位的发展历史,知道科学发展与度量精确的关系;在教师指导下,能对不同的量进行分类、整理、比较,丰富并发展量感。[2]48从课程标准的相关描述可以看出,“度量衡的故事”跨数学、历史、语文、信息技术等不同学科,是进行跨学科主题教学的较好素材。

(二)学习目标设计

为了突出主题活动的综合实践性,“度量衡的故事”主题的学习目标如下:

(1)通过借助计算机、成语词典等工具进行“度量衡”相关的成语或故事查阅,理解度量衡的意义,提升自主学习能力。

(2)通过讨论成语中的“咫尺”“千里”“斗”“斤”“两”等,了解度量方法,理解度量的本质,发展语言表达能力和评价能力。

(3)通过对成语中不同的量进行分类、整理、比较,丰富并发展量感。

(4)通过多元主体进行过程性评价,初步形成对比、反思能力。

(三)学习过程规划

任务一(课前):搜集信息,整理资料

情境导入:公元前221年,秦始皇完成了统一大业,建立了中国历史上第一个统一的封建王朝。秦朝的统一不仅仅是领土的统一,还包括度量衡、文字、货币等诸多领域的统一。

[师]统一度量衡是秦始皇的诸多功绩之一,使得全国在计量物体的长短、容积、重量等方面有了统一的标准。

学习任务:请同学们通过计算机、成语词典等工具,搜集、整理与“度量”相关的成语或故事。

驱动问题1:你能搜集到几种关于“量”的成语?你知道其背后的故事吗?

学生活动1:以学习小组为单位,搜集、整理相关资料,为在课堂上汇报做准备。

【设计意图】通过创设历史故事情境,激发学习兴趣,引出本节课的主题知识;通过教师过渡性描述,让同学们基于所学知识理解度量衡及度量的意义;通过布置学习任务和提出驱动问题1,引导学生理解任务完成的方向,培养学生自主学习能力;通过组织学生活动1,培养学生小组分工、合作、交流的能力。

任务二(课上):汇报成果,讨论交流

[师]成语是中国传统文化的一大特色,有其固定的结构形式,成语背后很多都蕴含着故事。

学习任务:以小组为单位,讲述所搜集到的关于“量”的理解。

驱动问题2:你搜集到了哪些有关量的成语?

学生活动2:汇报有关度量的成语。例如,“近在咫尺”“不积跬步,无以至千里”“千里迢迢”“胆大如斗”“半斤八两”等。

驱动问题3:成语中的“咫尺”“千里”“斗”“斤”“两”等表达了什么意思?

学生活动3:以小组为单位进行讨论、汇报。

[师]度量的本质是表达量的多少。量的多少从数值和单位两方面体现。

【设计意图】驱动问题2和学生活动2的目的是增强对“度量的本质”的理解,驱动问题3和学生活动3的目的是通过讨论成语故事,体会度量的意义,培养学生的学习能力和语言表达能力。

任务三(课上):深度思维,精致知识

学科知识解析:量感是指对事物的可测量属性及大小关系的直观感知。

驱动问题4:搜集整理的成语分别测量了什么?

学生活动4:从度量的角度,分类整理成语。例如,“近在咫尺”“不积跬步,无以至千里”“千里迢迢”是指距离的长短,“胆大如斗”是指容积的大小,“半斤八两”是指重量的大小。

[师]从关于度量的成语可以看出事物的什么属性?

[生]事物是可以测量的属性。

[师]这就说明事物具有可测量属性,而且通过单位可以感知事物间的大小关系。在数学学习中要具有定量认识事物的意识。

【设计意图】通过成语分类进行归纳总结,了解事物具有可测量属性;通过分析分类后的成语关联,培养定量认识事物的意识,培养学生量感。

任务四(课上):多元评价,发展认知

教学评价是课堂教学的重要组成部分。通过多元主体从不同角度进行评价,有助于培养多视角认识事物能力,促进核心素养发展。

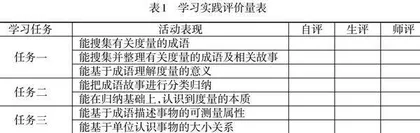

根据学习实践设计,设计其学习评价量表,如表1所示。

自评是指在搜集、整理成语及其故事基础上,能够对小组合作、交流讨论、收集信息的完整程度方面进行自我评价。生评是指小组之间对成语分享过程的条理性、完整性等进行评价。师评是对度量的意义、本质和量感等数学素养进行评价。

四、学习实践反思

(一)课下与课上结合,给学生留更多的思考空间

数学素养发展不是一蹴而就的事,需要学生进行积极主动的建构,是不断地更新、完善自我认知结构的过程。因此,教师需要给学生留有时间和空间。在课前,教师让学生根据课题学习任务进行搜集、整理资料,经历认识过程,发展认知结构;在课上,教师让学生通过学习活动,根据课前搜集的信息进行汇报、交流,完整呈现信息,不断完善认知结构。

(二)跨学科知识整合,发展数学核心素养

跨学科主题是数学课标中建议的主题活动,具有跨学科属性,目的是通过跨学科主题活动,促进核心素养发展。“度量衡的故事”是几千年中华优秀传统文化的重要文明成果,其背后的历史故事体现中华民族文明,而且是发展数学量感的重要素材,从跨学科视角进行度量衡知识学习,有助于促进数学核心素养发展,提升学生对数学知识的意义及本质的理解。

(三)优化学习任务和驱动问题,引导思维发展

学习任务是课堂教学的重要环节,驱动问题是引领学习任务完成的重要驱动力。学生在完成学习任务、解决驱动问题过程中,需要综合运用分析、比较、归纳等思维方法,把知识进行归纳、整理后才能体现知识的系统性、结构化。在此过程中,学生的科学思维能力得到培育和发展。

小学数学跨学科主题学习应以培养学生的核心素养为目标,遵循跨学科主题学习的实践路径,精心设计学习课例。帮助学生深刻理解数学与其他学科之间内在的联系与融合运用,通过研究跨学科的主题任务,实践操作,展示交流,评价迁移,进一步感受跨学科主题学习的过程,培养学生综合实践与创新运用能力,落实以核心素养培育为目标的育人理念。

[参考文献]

[1]陈灼钦.核心素养视域下小学数学跨学科主题活动的实践探索[J].新课程导学,2024(20):91-94.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

(责任编辑:姜显光)