基于5E教学模式的生物教学设计研究

作者: 宋光丽

摘要 5E教学模式是一种建构主义教学模式,有助于促进学生核心素养发展。以“基因突变”为例,设计引入、探究、解释、拓展四个教学环节,以此激发学生的学习兴趣、建构核心概念、明晰问题原因、增进概念理解;并通过开发课堂学习表现评价量表,考查课堂教学目标的达成情况。

关键词 高中生物学 5E教学模式 教学设计 基因突变

5E教学模式是一种建构主义教学模式,包括引入(Engage)、探究(Explore)、解释(Explain)、拓展(Elaborate)、评价(Evaluate)五部分[1],其要求学生深度参与到课堂教学活动中来建构所学知识。基于5E教学模式的教学设计的目的是让学生在动手和动脑的活动中习得知识、提升能力、形成正确价值观[1],教学过程基于情境和问题,注重学生的探究和体验[2],促进学生能力提升和素养发展。本文以“基因突变”为例进行教学设计研究。

一、课标及教材分析

《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》指出,课堂教学要关注学科核心素养的达成,组织以探究为特点的主动学习,开展多样化的教学评价方式,采取多种形式相结合的评价形式。“基因突变”选自人民教育出版社《普通高中教科书·生物学》(必修2)第5章第1节基因突变与基因重组。“基因突变”以基因的本质、基因的表达为基础,同时为生物进化学习做铺垫,是落实学科核心素养达成的重要载体。

二、教学目标

1.通过镰状细胞贫血创设情境,引发学生对生物变异的思考,初步形成生命观念。

2.通过碱基序列片段分析,探究镰状细胞生成的根源,建构核心概念,初步形成比较思维。

3.通过分析科学史实和列举生活实例,分析基因突变的原因,初步形成科学思维素养。

4.通过太空育种品种事例,分析其性状,增进对核心概念的理解,感悟社会责任素养。

三、教学环节

(一)引入:创设真实情境,激发学习兴趣

情境既是知识的载体,又是知识的应用场所。真实情境既可以让学生进入到研究问题、解决问题的过程中,也能为学生的探究提供研究对象,还能激发学生的学习兴趣。教学情境不仅要融合相关知识,还要促进学科知识的迁移和应用,这有助于全面了解学科发展可能带来的多方面影响,形成正确的价值观。

【情境】镰状细胞贫血是一种常见的遗传病。正常人的红细胞是中央微凹的圆饼状,镰状细胞呈弯曲的镰刀状。镰状细胞容易破裂,使人患溶血性贫血,严重时可导致死亡。

【问题1】为什么会产生镰状细胞呢?

设计意图:通过创设与人体健康密切相关的情境,引发深入思考,激发学习热情,同时,形成从生物学视角解释生活实际问题的意识,培养生命观念。

(二)探究:探寻问题根源,建构核心概念

科学探究是学生通过实践活动进行知识建构的重要途径。学生在学习任务驱动下,明确探究问题,积极主动地参与到实践活动中,通过小组合作进行思维建构,感悟知识的获得过程,最终实现问题解决。

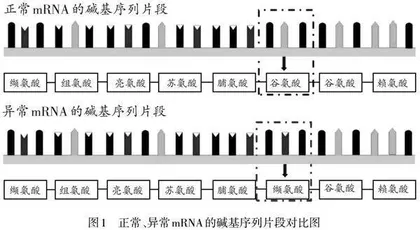

【师】血红蛋白分子异常是镰状细胞生成的直接原因。正常mRNA的碱基序列片段和异常mRNA的碱基序列片段的对比图,如图1所示。

【问题2】请同学们认真观察图1,二者的区别是什么?

【生】缬氨酸替换了谷氨酸。

追问:根据中心法则,哪部分发生了替换?

【生】碱基序列发生了改变。

【师】像这样,DNA分子中碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因碱基序列的改变叫作基因突变。

设计意图:通过分析碱基序列片段的对比图,寻找基因突变的根源,从而建构本节课的核心概念——基因突变,培养学生的读图能力和分析能力、探究能力。

(三)解释:分析病变因素,明晰问题原因

教师可以借助实践活动过程和结果,并辅以其他材料帮助学生进行解释、理解概念。[2]

【师】1927年,美国遗传学家缪勒用X射线照射果蝇,发现基因突变的概率很高。也有科学家用X射线和γ射线照射玉米和大麦种子,也得出了相同的结论。

【问题3】X射线和γ射线均能引发基因突变,这些属于什么因素?

【生】物理因素。

【问题4】联系日常生活,哪些因素还可能引发基因突变?

【生】癌症可能是由于日常饮食中的食品添加剂等引发的基因突变。

【师】食品添加剂,如亚硝酸盐、碱基类物质等化学因素可能引发基因突变。

【师】有些病毒也可能引发基因突变,还有DNA复制时也可能偶尔发生错误而引发基因突变,这些是生物因素造成。

【问题5】通过上述分析,生成镰状细胞,即基因突变,可能的原因是什么?

【生】可能是物理因素、化学因素或生物因素等。

设计意图:通过科学实验和日常生活等分析基因突变的原因,加深对概念的理解,培养学生归纳概括能力,发展科学思维。

(四)拓展:迁移应用所学,增进概念理解

迁移是概念的拓展应用。学生形成科学概念后,还需参与到应用、扩展概念或技能的学习实践活动中,从而深入理解概念、巩固所学知识、实现举一反三。

【师】镰状细胞是基因突变的结果,不是人为干预的结果。但是有些基因突变是在人的干预下完成的,如航天水稻、小麦等农作物。

【播放视频】播放太空育种的视频,介绍在微重力、太空辐射等环境下作物会发生基因突变,产生新的性状。

【问题6】据你了解,太空育种品种有哪些性状呢?

【生1】产量高,抗干旱,抗病虫害,等等。

【师】基因突变有有利的一面,也有不利的一面。在日常生活中,需要同学们关注社会的发展变化,尤其是生物技术的进步,对促进人类文明进步和社会可持续发展的作用。

设计意图:联系生活实际,激发学生学习兴趣,让学生了解生物技术在促进社会发展过程中的利弊,学会辩证地看待问题,培养社会责任素养。

(五)评价:根据教学目标,关注课堂表现

评价是检验教学目标达成、促进课堂教学质量提升的重要手段。评价具有导向性和激励性,所以评价不能只针对学生知识的掌握情况,更应该重视学生在学习实践过程中的表现。教师应鼓励学生自我评价和同伴评价,以获得对自身实践能力的及时反馈并进行调整,从而激发学生学习的积极性和主动性,促进生物学科核心素养的发展。

本节课制定了课堂表现评价量表,如表1所示。

四、教学设计反思

(一)发挥情境的育人功能

情境是知识存在和素养培育的依托。在课堂教学过程中,教师要创设贴近学生生活、贴近社会发展的真实情境,以此来激发学生的学习兴趣,促进学生积极主动地建构所学知识,并能够与现实建立关联,促进核心素养发展。

(二)在学习活动中促进素养发展

发展素养是课堂教学的终极目标。在科学探究活动中,学生通过参与活动过程,体悟科学方法,逐步形成实验设计、实施能力,形成仪器操作能力。在推理论证过程中,通过积极寻找证据,并进行知识间的关联,运用比较、归纳、概括、演绎等科学方法进行推理论证。在迁移拓展活动中,学生将所学知识应用在陌生情境中,通过比较、分析、综合等方法建立关联,解决真实问题,这是学生具备素养的重要体现。

(三)通过评价促进学生发展

学生发展是循序渐进的过程。教师需要根据学生实际情况,通过观察学生在活动中的表现,诊断学生的现实水平,并结合学科知识学习,指出下一步发展的方向,以此来促进学生对知识的理解和思维方式方法进阶式发展。

5E教学模式有助于促进学科核心素养培育,通过情境激发学生的学习兴趣,通过问题引领学生深入思考,并进行知识迁移应用,促进学生综合能力提升。教师要根据课程内容和学生实际情况,采取有针对性的教学策略,保证学生自主进行知识建构和迁移应用,促进课堂教学质量提升。

[参考文献]

[1]王禹超,王后雄,孙妍,等.5E视角下的中学化学探究式教学设计评价研究[J].化学教学,2024(7):20-26.

[2]吴成军,张敏.美国生物学“5E”教学模式的内涵、实例及其本质特征[J].课程·教材·教法,2010,30(6):108-112.

(责任编辑:姜显光)