提升阅读能力发展思维品质

作者: 陈枫芸

摘要 思维可视化工具的特点与整本书阅读教学深度契合。在小学整本书阅读教学中运用思维可视化工具可以帮助教师开展交互式学习活动,引导学生与文本深层对话,使其阅读思维更清晰、理解更深刻。结合具体课例从可行性、原则、策略三方面,阐述如何在小学整本书阅读教学中运用思维可视化工具,使之成为“教”的抓手、“学”的支架,助力学生阅读能力的提升和思维品质的发展。

关键词 整本书阅读 思维可视化 策略

整本书阅读作为小学语文六大学习任务群之一,对培养与提升学生核心素养有着重要作用。针对整本书阅读教学,我们不断更新理念,寻找新技术、新方法,最后聚焦到“思维可视化”领域。本文将探究开发、运用阅读思维可视化工具的原则与策略,助力整本书阅读教学的开展,推进小学生整本书深度阅读,提高学生的阅读能力,发展思维品质。

一、小学整本书阅读教学中思维可视化工具运用的可行性

思维可视化是指以图示或图示组合的方式,把原本不可见的思维结构、思考路径及方法呈现出来,使其清晰可见的过程[1]。思维可视化工具是指实现思维可视化的图示技术,包括图示方法和生成图示的软件技术[2]。本文研究的图示方法类思维可视化工具,包括思维导图、概念图、思维地图、鱼骨图、山形图、维恩图等。

对小学生而言,整本书阅读时间长、难度大,需要运用合适的阅读方法才能更接近文本内核。受制于教学时间、空间,教师难以把握每个学生的阅读进展,难以了解阅读过程中学生运用阅读方法的情况并提供及时有效的指导,很多学生可能半途而废或草草读完,以至于整本书阅读教学目标无法达成。

思维可视化工具的可视性、系统性、交互性特点,正好与整本书阅读教学深度契合。思维可视化工具图文结合,能以图示或图示组合的方式提取、归置书中散落的信息,建立起完整的知识体系和阅读图式;能把繁杂晦涩的文本信息转换为简洁明了的图像,将提取、概括、比较、分析、综合、诠释等阅读思考过程清晰、形象地呈现出来。变抽象为直观,既有利于学生监控、管理自己的阅读,又有利于教师了解、把握学生的阅读情况,方便师生、生生的阅读交流。在整本书阅读教学中运用思维可视化工具可以实现学生个体与文本的深层次对话,还可以帮助教师开展交互式学习活动,推进整本书阅读教学活动中自主、合作、探究学习的开展,实现群体互动下对阅读图式的完善,进而实现学生思维品质的提升。

二、小学整本书阅读教学中思维可视化工具运用的原则

(一)以培养阅读能力为目标

《义务教育语文课程标准(2022年版)》对“整本书阅读”学习任务群提出了明确的教学目标。在整本书阅读教学中运用阅读思维可视化工具,无论是工具的开发运用还是教学活动的安排,都要以培养学生整本书阅读能力为目标,引导学生综合运用多种方法阅读、构建阅读图式,培养元阅读能力,享受阅读发现的乐趣,并养成良好的阅读习惯。

(二)以学生心智特点为起点

在整本书阅读教学中设计、运用阅读思维可视化工具必须考虑不同学段学生的心智发展特点。教师应深入了解学生的阅读能力、思维水平、生活经验及在阅读过程中可能遇到的困难,并在使用工具过程中根据教学情况不断进行调整、完善。

(三)以发展思维能力为着力点

“可视化是手段,思维才是内核,缺乏思维含量的可视化不能称为思维可视化。”[3]整本书阅读教学应关注阅读思维,指导“思考什么”和“如何思考”。所以,在整本书阅读教学中运用阅读思维可视化工具,要考虑思维可视化工具表征的思维类型与文本阅读思维、学生思维之间的关系,精心选择、设计、运用工具,引导学生借助可视化工具对知识进行深加工,将阅读思维条理化、清晰化、深入化,达成发展思维的目的。

三、小学整本书阅读教学中思维可视化工具运用的策略

(一)根据思维方式,适配工具

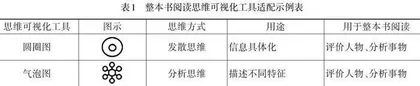

每一种可视化工具都代表着独特的思维方式,具有不同用途。开发整本书阅读思维可视化工具,首先要根据不同阅读任务的思维方式,选择适配的思维可视化工具(见表1)[4]。学生在阅读的不同阶段使用相应的工具辅助阅读,可以对文本进行自我建构性理解,锻炼思维品质。

(二)考虑学生特点,突出趣味

要充分发挥整本书阅读思维可视化工具在学生阅读时的鼓励、引导作用,教师必须考虑小学生好奇心强、喜欢有意思的挑战、不喜欢机械重复等特点,针对不同的书开发出各种形象有趣的阅读思维可视化工具。例如同样是使用流程图梳理故事脉络,阅读《尼尔斯骑鹅旅行记》时可用瑞典地图制作尼尔斯旅行地图,阅读《西游记》时可用代表性地点、人物头像或宝物绘制西游打怪取经图;又如同样是评价人物形象,可用人形图从言行、心理、他人评论等方面分析,可用饼状图从不同事件中读取关键品质,可用放大镜图记录细节来读懂人物,可用天平图比较分析不同人物……如同玩填图游戏一般,有意思的阅读思维可视化工具能引导学生持续自主阅读,创造出让学生爱思考、会思考、乐思考的阅读体验,培养整本书阅读思维习惯。

(三)关注文本特征,精准开发

“书本所要传达给我们的知识不同,对我们的指导方式也会不同。如果我们要跟随这些书本的指导,那就应该学习以适当的态度来阅读不同的书。”[5]整本书阅读教学要培养学生形成读“一类书”的方法。因此,教师自己要先精读书本,再根据文体类型、文本特征、文本内核有针对性地开发阅读思维可视化工具,帮学生摆脱阅读中存在的“碎片化”和“浅层化”局限性,培养学生形成读“一类书”的思维范式。

1.知识性读物的特征及可视化工具运用。知识性读物经常以短篇文章组成整本书,它要求读者根据文本特点和阅读目的寻找信息。所以,对于知识性读物阅读,教师要引导学生读懂文本结构,学习在不同结构的文本中寻找关键信息。四年级下册“快乐读书吧”推荐阅读知识性读物米·伊林的《十万个为什么》。在阅读指导前,教师根据知识性读物的文本特点开发阅读思维可视化工具;课上,教师出示这些工具,以书中典型的篇目为范本,带领学生运用相对应的工具寻找关键信息,读懂文本,然后列表梳理知识性文本类型和相对应的阅读思维可视化工具(见表2),鼓励学生后续选用合适的工具辅助阅读。这些承载着不同思维范式的工具就成为学生自主阅读知识性读物的良好思维支架。

2.文学性读物的特征及可视化工具运用。文学性文本阅读的思维路径与知识性文本不同,例如通过细读情节感悟人物形象,体悟表达主题是阅读文学作品的重要路径。根据情节和主题的不同,可用情节图、思维地图等可视化工具进行梳理、比较、分析,达成对故事整体印象的把握和对人物形象、故事主题的感悟。

童话《尼尔斯骑鹅旅行记》是一部成长类文学作品。讲述小男孩尼尔斯变成小人骑鹅历时八个月周游瑞典各地返回家乡,并收获成长的故事。成长类文学作品的共同特征是主人公形象的变化,阅读时要关注主人公发生内在变化的动因和他们不断完善自我的经历,从中体悟“成长”的含义,但学生往往只被故事精彩、刺激的内容所吸引,阅读停留于浅层。基于此,可以以“少年成长秘密”为主题,先让学生借助瑞典地图梳理尼尔斯骑鹅旅行主要情节;再提供气泡图、圆圈图等工具,引导学生自主设计阅读思维可视化工具(见图1),聚焦旅行过程中一些重要事件对尼尔斯的影响;最后交流、讨论,体悟成长过程中一些关键事件对一个人的成长的意义,触摸成长类文学作品的内核。

(四)区别不同课型,整体设计

在整本书阅读教学中运用阅读思维可视化工具,从启动课到推进课、分享课,从思维可视化工具的选择、设计到运用其辅助阅读、展开交流讨论,再到利用其进行阅读评价,都要整体设计。下面以六年级下册“快乐读书吧”推荐书目《鲁滨逊漂流记》的教学为例,谈谈怎样整体设计在阅读指导课上运用思维可视化工具。

《鲁滨逊漂流记》是一本冒险小说,读懂人物是小说阅读的重要任务,但如果不加以引导,学生对人物的认识往往只停留在粗浅层面。首先,在阅读启动课的“初识鲁滨逊”环节,可先出示鲁滨逊种植粮食的相关文段给学生阅读,然后和学生一起完成桥形图(见图2),通过梳理鲁滨逊在岛上种植粮食的过程,初步感受鲁滨逊面对困难的坚强与毅力。提示学生,这些文本并没集中出现在同一章节,阅读长篇小说时,要学会勾连散落在不同章节的同一主题内容的文本。

其次,在阅读推进课上,请学生小组合作探究,选择一个印象深刻的情节,如“建房定居”或“驯养山羊”等,用启动课上学到的方法制作桥形图。借助桥形图交流反馈,学生对鲁滨逊最主要的形象“聪明能干、勇敢机智、坚强有毅力”有了深刻的印象。但此时学生对鲁滨逊的印象还是扁平的,所以可进一步利用思维导图,引导学生发散思维,从“外貌”“面对困难”“与其他人”“鲁滨逊名言”等方面读懂人物,形成对鲁滨逊的立体印象(见图3)。在这一过程中,学生阅读思维得到培养,习得从外貌、言行、思想、与他人关系等方面全面评价人物的方法。

再次,布置课后用表格思维可视化工具从出发地、经历、遭遇、结果几方面梳理鲁滨逊多次出海冒险的经历;通过查找资料,了解写作背景,思考故事与作者所处年代的关系。

最后,在阅读分享课上,学生借助完成的表格交流分享阅读成果,教师引导学生在书本和时代背景间建立联系,深化对鲁滨逊这个人物的认识。学生理解了鲁滨逊的冒险进取精神是时代精神的写照,明白了这本书一出版就风靡世界的原因。

在这样整体设计的阅读指导课中,从细读同主题情节初识人物到多角度阅读立体评价人物,再到结合写作背景深度解读人物、把握作品主题,思维可视化工具成为良好的支架,就像一位无声的老师,跨越课堂内外,引导着学生的阅读思维向书本深处漫溯。在阅读过程中,“思维可视化工具既为学生的阅读活动提供了清晰的路径,也避免过多的提示干扰。”[6]学生享受到阅读发现的快乐,思维水平、阅读能力得到了进一步提升。

(五)改进阅读评价,关注全程

整本书阅读传统的评价方式是阅读测试。虽然现在很多测试题目出得更有层次,更多样化,但仍是结果性评价,无法反映学生阅读的全过程。

实现阅读思维可视化工具辅助整本书阅读教学,要改进整本书阅读评价的内容、形式、方法和主体,关注学生阅读活动全过程,让阅读思维可视化工具在形成性评价和终结性评价中都发挥积极的作用,实现“教—学—评”一体。

1.过程性评价与终结性评价相结合。学生利用阅读思维可视化工具辅助阅读过程中完成的阅读单、阅读小报、书评等可视化阅读成果能反映学生的阅读参与度、阅读态度、阅读质量,教师可根据学生完成、交流、完善阅读单等可视化阅读成果的情况,对学生在阅读活动中表现出来的理解、表达、沟通、合作、创新能力进行全面评价,再结合多层级阅读测试,实现对学生整本书阅读的全过程、多角度评价。

2.教师评价与其他主体评价相结合。设计整本书阅读思维可视化工具时,要打破教师一言堂的评价定式,引入其他评价主体。可配套设计师评和生评,甚至家长评,以评促学,以评导学,也能引导家长积极参与孩子的阅读活动。

综上所述,思维可视化工具作为一种内在思维的外显工具,如果能在整本书阅读教学活动中得以科学、恰当运用,使之成为“教”的抓手、“学”的支架,对学生整本书阅读能力的提升、思维水平的发展将起到极大的促进作用。

[参考文献]

[1]刘濯源.思维可视化:减负增效的新支点[J].中小学管理,2014(6):10.

[2]刘濯源.当学习力遇到思维可视化:基于思维可视化的中小学生学习力发展策略[J].基础教育参考,2014(21):9.

[3]刘濯源.思维可视化与教育教学的有效整合[J].中国信息技术教育,2015(21):7.

[4]罗媛媛.小学群文阅读思维可视化工具的设计研究[D].重庆:西南大学,2021:28.

[5]莫提默·J.艾德勒,查尔斯·范多伦.如何阅读一本书[M].郝明义,朱衣,译.北京:商务印书馆,2004:68.

[6]黄锦慧.思维可视化工具在初中群文阅读教学中的应用研究[D].福州:福建师范大学,2023:22.

(责任编辑:武亮)