基于模型建构的初中化学“质量守恒定律”教学实践

作者: 胡宝鑫 刘东方 刘旭

摘要 质量守恒定律三重表征模型,一是从宏观、微观视角揭示质量守恒定律的表现和本质;二是以“变”与“不变”的视角分析化学反应中物质、元素、原子、分子的变化规律;三是用符号直观表征化学变化。在教学中,既要指导学生逐步建构模型,形成模型认知素养,又要引领学生依据模型分析和预测物质组成及化学反应中物质的质量变化。在此过程中,促进核心素养发展,形成真实问题解决的能力。

关键词 初中化学 模型建构 质量守恒定律 教学实践

一、教学主题内容分析

“质量守恒定律”是《义务教育化学课程标准(2022年版)》[1]中“物质的化学变化”学习主题下的核心知识,是初中化学课程内容的重要组成部分。这部分内容有三方面价值:(1)对化学变化的认识从定性过渡到定量,丰富认识角度;(2)从微观角度解读化学变化,形成系统思维意识,初步建立微粒观;(3)经历科学探究的过程,建构质量守恒定律认知模型,促进科学思维、科学探究与实践素养的培养。随着化学学科核心素养的提出,质量守恒定律的教学呈现出多种以发展核心素养为目标的设计思路。例如,基于波义耳和拉瓦锡实验,探寻质量守恒定律实验的前提条件,建立证据和结论的逻辑关系[2];基于“钙片选择”的问题开展教学,发展探究能力[3]。质量守恒定律蕴含着“宏观—微观—符号”三重表征内容,同时也蕴含着化学变化中质量要素及其关系的建立[4]。如何引领学生建构可视化模型,直观简明地传递抽象的科学规律,提高教学成效,还需进一步探索。

二、教学目标

1.通过实验探究,认识化学变化中反应物与生成物之间的质量关系,进一步理解微观本质,初步建构质量守恒定律的宏观与微观模型。(科学探究与实践、模型认知)

2.通过以“变”与“不变”为线索,归纳化学变化规律。进一步基于“宏观—微观—符号”的思路建构模型,形成和评价质量守恒定律的三重表征模型,并运用模型解决实际问题。(化学观念、科学思维、模型认知)

3.通过化学史感知质量守恒定律的发展历程,初步形成追求真理、严谨求实的科学态度。(科学态度与责任)

三、教学思路

根据模型建构教学的一般规律[5][6],将教学过程分为三个环节。环节一是阅读化学史,引入质量守恒定律,初步感知模型;环节二是实验探究,建构模型。分别从宏观、微观角度认识质量守恒定律,探析化学反应规律,初步建构宏观与微观模型;环节三是形成“宏观—微观—符号”认识思路,系统地研究化学反应规律,整合三重表征模型。

四、教学实施过程

(一)阅读化学史,引入质量守恒定律(感知模型)

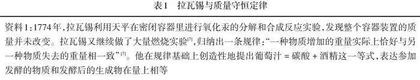

【驱动问题】阅读资料卡片1,如表1所示,找出科学家拉瓦锡用什么表示所发现的化学反应规律?

【学生活动】①阅读、交流,感受定量研究对化学发展的推动作用,感悟拉瓦锡追求真理、严谨求实的科学态度。②了解质量守恒定律的最初表述,了解拉瓦锡在理解和应用质量守恒定律时创造性建构出的等式模型。

(二)实验探究,宏观认识质量守恒定律(初步建构宏观模型)

【引导学生提问】看了上述等式模型,请大家说一说想进一步了解的问题。

【生】拉瓦锡的结论在实验室能否得到验证?

【学生活动】自选完成下列实验之一。实验一:氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液反应。实验用品:天平、锥形瓶、单孔橡胶塞、胶头滴管、氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液等。实验二:碳酸钙与盐酸反应。实验用品:锥形瓶、针管、天平、石灰石、稀盐酸等。

【驱动问题】①为什么实验中要使用胶头滴管和针管?②边实验边思考,拉瓦锡等式模型如何运用在你所做的实验上?

【生】类比拉瓦锡实验,使用密闭装置,才能够测出所有反应物和所有生成物的质量。

【学生活动】制订实验计划并实施,表达实验结论,即参加化学反应的各物质的总质量等于反应后生成的各物质的总质量。

【驱动问题】阅读资料卡片2,如表2所示,并观察下列化学方程式,Fe+CuSO4=== Cu+FeSO4(1);CaCO3+2HCl=== CaCl2+H2O+CO2↑(2);2HgO= 锡一致的结论?

【生】反应前后元素的种类不变,元素质量不变。

【师】元素的化合价在反应前后改变了吗?尝试将上述三个反应中每种元素化合价标出来。

【生】发现元素化合价不完全相同,有的元素化合价在反应前后发生变化,有的不变。

【模型绘制】请大家将发现的规律按变、不变、可能变分类,尝试用模型表达出来,如图1所示。

(三)探析化学反应本质,微观认识质量守恒定律(初步建构微观模型)

【驱动问题】为什么化学反应前后物质的质量守恒?新的物质是如何形成的?

【学生活动】观看电解水动画视频,并用橡皮泥模拟该反应的微观过程,如图2所示。

【模型绘制】用模型图表示水电解生成氢气和氧气的过程,如图3所示。

【驱动问题】哪种微粒是化学反应中的最基本微粒?什么是化学反应?

【生】原子是化学反应的最基本微粒,化学反应过程是原子重新组合的过程。原子在反应前后没有变化,因此化学反应中反应物的总质量等于生成物的总质量。

【模型绘制】根据化学反应方程式(1)和(2)发现规律,类比宏观模型建构出微观模型,如图4所示。

(四)基于三重表征系统建立模型(整合模型)

【师】我们以化学史为研究线索,站在前人的肩膀上,不断地深入挖掘科学知识内涵。从质量角度、原子重组角度以及化学符号角度分别表示了质量守恒定律,这就是“宏观—微观—符号”三重表征方法。

【模型绘制】尝试将所做的宏观模型、微观模型加以整合,形成对质量守恒定律的整体认识,如图5所示。

【师】相比于拉瓦锡建构的葡萄汁模型,请同学们分析和评价我们所建构的质量守恒定律的三重表征模型。

【生】评价一:对化学变化中的元素、原子、分子的变化情况进行了详细的分析,认识化学变化的微观本质。评价二:使用模型将质量守恒定律的内容整合,形成系统的知识结构。

五、教学反思

本案例以化学史为主线,在教学中培养学生模型构建能力,形成研究和学习质量守恒定律的一般思路和方法。在教学中先通过实验探究,宏观构建模型;再挖掘化学反应本质,微观构建模型;最后整合出质量守恒定律“宏观—微观—符号”三重表征模型,教学过程符合学生认知逻辑,层层递进推动学生生成模型。在模型教学过程中,明显观察到学生绘制模型的热情和研究兴趣的高涨,既感受到质量守恒定律的得出过程和重要价值,又在科学家已有成果的基础上积极地深入挖掘质量守恒定律的内涵,构建出质量守恒定律的三重表征模型。学生真正成了学习的主体,经历了真实新颖、亲身实践、分组合作、交流讨论等学习过程。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]沈兆刚.证据推理让教学回归本真:以“化学反应中的质量关系”为例[J].化学教学,2018(10):45-50.

[3]陈洲.基于生活问题解决的复习课教学设计:以初中化学“质量守恒定律的应用”复习为例[J].化学教与学,2022(21):58-62.

[4]朱玉军,刘东方.概念转变教学的基本理论依据和有效策略:以高中化学为例[J].课程·教材·教法,2013,33(6):98-102.

[5]朱叶,郭晓丽,唐珑畅,等.“原子结构与元素性质”主题模型建构教学的探索[J].化学教育(中英文),2022,43(16):30-43.

[6]袁君亚.基于思维模型建构的高三化学复习教学:以“平衡原理的应用”为例[J].化学教育(中英文),2022,43(7):21-25.

[7]拉瓦锡,著.任定成,译.化学基础论[M].北京:北京大学出版社,2008:12.

[8]邓耿.拉瓦锡的化学革命及其反思与启示[J].化学教学,2021(12):93-97.

(责任编辑:姜显光)