高中思政课跨学科主题学习实践探究

作者: 龚娟

摘要 跨学科主题学习有助于发展学生的核心素养。然而,高中思政教师在实施跨学科主题学习时,缺少跨学科学习的联结点、支撑点和发力点,导致跨学科主题学习的效果欠佳。鉴于此,论文提出了梳理联结点,使跨而有“向”;建立支撑点,使跨而有“梯”;找准发力点,使跨而有“力”的跨学科主题学习策略,充分发挥跨学科主题学习在促进学生核心素养全面发展方面的作用。

关键词 高中思政课 跨学科主题学习 实践探究

《普通高中思想政治课程标准(2017年版2020年修订)》指出:高中思想政治课程“与高中其他学科教学和相关德育工作相互配合,共同承担思想政治教育立德树人的任务。”[1]“跨学科主题学习是围绕某一特定主题,整合相近的学科知识,形成学科融合式的课程学习板块,具有素养立意、综合学习、融合创新和具身行动等特征。”[2]在跨学科教学中,存在着缺少教学目标联结点、学科融合联结点和学习任务联结点,缺少个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境等支撑点,缺少动手实验任务、观点辨析任务和社会实践任务等发力点的现象,导致高中思政课跨学科主题学习效率不高。本文以统编版高中思想政治必修四第四课“探索认识的奥秘”中的第二部分“在实践中追求和发展真理”为例,整合相近的物理、地理、生物和环境科学与工程学等学科知识,梳理跨学科的联结点、建立支撑点和找准发力点,开展跨学科主题学习。

一、跨而有“向”:梳理联结点,构建跨学科主题学习框架

跨而有“向”是指跨学科主题学习应有明确的方向。例如,“达成哪些课堂教学目标、衔接哪些学科知识、发展学生的哪些核心素养等”[3]。因此,在跨学科主题教学中,教师应在梳理教学目标、学科融合和核心素养联结点的基础上,构建目标清晰、结构完整的跨学科主题学习框架。

(一)梳理教学目标联结点

跨学科主题学习教学应该有清晰明确、环环相扣的教学目标。在跨学科主题学习的教学中,教师应深入浅出和准确无误地分析提炼出教学目标,找出教学目标内在的联结点,构建目标明确的跨学科主题学习框架。

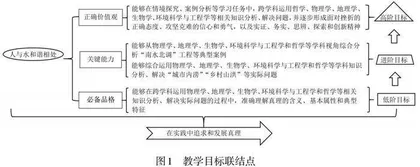

例如,在讲授“在实践中追求和发展真理”时,教师以“人与水和谐相处”为主题,将教学目标确定如下:1.必备品格。能够聚焦“人与水和谐相处”的过程,准确理解、牢固识记真理的含义、基本属性和典型特征;2.关键能力。能够运用真理的含义、属性、特征等知识,分析说明“人与水和谐相处”的事例、有效解决“人与水和谐相处”的实际问题;3.正确价值观。能够在分析说明具体事例、有效解决实际问题的过程中,真切感悟任何事物的发展都不是一帆风顺的,从而端正对待各种挫折和失败的态度,增强克服困难的勇气和信心,培养实证、务实、思辨、探索和创新等精神。

教师以“人与水和谐相处”为主题,将必备品格、关键能力和正确价值观三项教学目标紧密联结在一起,构建了清晰的跨学科主题学习目标框架(见图1)。

(二)梳理学科融合联结点

教师在设计跨学科主题学习时,不应将相关学科知识简单叠加,而是要围绕教学主题,深度分析各学科知识之间的联系,清晰梳理学科融合的联结点,构建清晰的跨学科主题学习教学框架。

以“在实践中追求和发展真理”为例,教师在确定“人与水和谐相处”主题后,制定了让学生逐步形成实证精神、务实精神、思辨精神、探索精神和创新精神的高阶目标。在该高阶目标的指引下,教师深入浅出地分析了与其他学科知识之间的联系,梳理了跨学科主题学习的学科融合联结点,并确定了学习子主题(见图2)。从图2可以看出,以子主题“饮水思源认识水”为纽带,融合思政学科和物理学科,培养学生的实证精神;以“在水一方治理水”为纽带,融合思政学科和地理学科,培养学生的务实精神;以“逆水行舟开发水”为纽带,融合思政学科和大学学科环境科学与工程学,培养学生的思辨精神;以“绿水青山爱护水”为纽带,融合思政学科和生物学,培养学生的探索精神;以“形象生动展示水”为纽带,融合思政学科和信息技术学,培养学生的创新精神等。

(三)梳理学习任务联结点

学习任务是教学目标的载体,是发展学生核心素养的场域。而教学主题是教学目标的高度概括。因此,教师应清晰梳理教学主题与学习任务的联结点,构建主题鲜明、丰富多元的跨学科主题学习任务框架。

以“在实践中追求和发展真理”的“人与水和谐相处”主题为例,教师设计了“饮水思源认识水”“在水一方治理水”“逆水行舟开发水”“水青山爱护水”和“形象生动展示水”等5个子主题。教师又设计了5个对应的学习任务,同时,围绕这些子主题,教师分别梳理了学习任务联结点(见图3)。在图3中,教师分别以“微实验”“微探究”“微辩论”“微建议”和“微创作”等教学活动为联结点,将教学子主题与学习任务紧密联结在一起,为学生有的放矢地完成跨学科主题学习任务指明了方向。

二、跨而有“梯”:建立支撑点,创设跨学科主题学习情境

学习情境旨在让学生回到真实的情境中解决真实的问题,具有真实性、直观性和实践性等特征,是促进学生深度学习的支撑点。[3]教师基于跨学科图3任务联结点主题学习的实践场域,创设个人体验情境、社会生活情境和学科认知情境,以此支撑跨学科主题式学习。

(一)创设个人体验情境

个人体验情境是指学生个体独自开展的跨学科主题实践活动,强调自主性、真实性、趣味性、实践性,有助于激发学生的学习兴趣并进行沉浸式学习。教师可基于学生跨学科主题学习的需要,创设个人体验情境。

例如,在“饮水思源认识水”中,水往高处流学习环节,学生会产生疑问:正常情况下应该是水往低处流,但是,在日常生活中,水为什么会流入高楼大厦呢?基于学生的疑问,教师创设了“求真实验室”体验压强的学习情境。首先,教师为学生提供了实验材料,包括试管、墨水槽和纸团等。其次,教师让学生明确实验步骤:1.将纸团塞进试管,且高于管口位置;2.将这支试管管口朝下,放入墨水槽直至底部;3.始终保持管口朝下,缓缓从水中提起试管,擦干试管外壁,取出试管中的纸团,观察纸团是否变湿。最后,根据实验结果(纸团变湿)分析原因。

教师创设的个人体验情境,目的是让学生通过自主操作物理实验,体验压强的作用。学生清晰地认识到:利用压强,可以让“水往高处流”,可以满足人们日常生活用水的需求。同时,依托个人体验情境,学生进一步端正面对挫折与失败的态度,形成实证精神和攻坚克难的勇气。

(二)创设社会生活情境

社会生活情境是指与社会生活密切相关的情境。教师可基于思政课程内容与社会生活之间的联系,创设有助于支撑学生进行跨学科主题学习的社会生活情境,拉近思政课程内容与现实生活之间的距离,激发学生的学习兴趣。

例如,每当雨季来临的时候,城市内涝、乡村山洪总是严重威胁人们的生命财产安全。探索防止城市内涝、乡村山洪的有效方法成了人们关注的焦点。基于此,教师创设了“支招城市内涝”和“支招乡村山洪”的社会生活情境。在这样的情境中,学生需要跨学科运用地理知识,因地制宜地探究治水方法。例如:面对城市内涝,可以采取完善城市排水系统、建造海绵城市等治水方法予以解决;面对乡村山洪,则可以采取植树造林、修建防洪堤坝等方法予以解决。

教师通过引领学生在支招城市内涝和支招乡村山洪的社会生活情境中,深入浅出地探究治水方法,让学生认识到治水方法不能生搬硬套,而要因地制宜,进而让他们准确理解真理的条件性和具体性。

(三)创设学科认知情境

学科认知情境是指学生探究思政学科知识的一种情境。教师依托真实、生动的学科认知情境,不仅能够引领学生深度理解思政学科知识,而且能够培养学生跨学科分析问题、解决问题的能力。

以“在实践中追求和发展真理”为例,准确领悟“追求真理是一个永无止境的过程”是教师跨学科主题学习的目标之一。基于该情境,教师向学生呈现了“南水北调”的案例,引领学生综合运用环境工程学知识,分析“南水北调”的利与弊,例如:能够有效解决北方干旱缺水的问题,功在当代,利在千秋;会造成河道泥沙淤积等。学生通过分析、讨论、交流,逐步认识到客观事物复杂多变,人们对“水利开发”的认识具有反复性和无限性等特点。在教师的启迪、引领下,学生基于学科认知情境,围绕典型案例,由浅入深准确地理解了真理的反复性、无限性等典型特征。同时,学生也由表及里深刻地领悟到“追求真理是一个永无止境的过程”。

三、跨而有“力”:找准发力点,开展跨学科主题学习任务

主题鲜明、形式活泼、内容丰富的学习任务,是教师引领学生开展跨学科主题学习的发力点。[4]教师可基于跨学科主题学习情境,设计并开展动手实验、观点辨析和社会实践等任务,以此助力学生进行跨学科主题式学习。

(一)开展动手实验任务

“做中学”是一种有助于培养学生动手操作能力和动脑思考能力的学习方式,将抽象、复杂的知识形象化、简单化。教师可基于真实的学习情境,将“做中学”的学习方式融入跨学科主题学习任务之中,增加跨学科主题学习的趣味性。

例如,教师在上文中基于学习情境开展的“求真实验室”动手实验任务“体验水的压强”,在此项实验中,学生利用实验材料,根据教师提示的实验步骤,有序、有趣、有效地操作了实验,对水的压强有了清晰、准确的认识。学生透过直观的物理实验现象,深度理解了抽象的哲学知识,包括真理的含义、真理的客观性等,深切感悟到了探索科学规律对人类生产生活的重要意义。

直观、生动、有趣的动手实验任务,既能够调动学生的学习积极性,也能够将思政知识与物理知识融合在一起,有助于学生透过直观的物理实验准确地理解抽象的哲学知识,从而提升学生学习的实效性。

(二)开展观点辨析任务

强调思想性和批判性的思辨精神,是高中思政学科中发展学生核心素养的一项基本内容。教师可基于跨学科主题学习情境,开展观念辨析任务,以此助推跨学科主题学习走深走实。

例如,教师围绕子主题“逆水行舟开发水”创设了“真理智囊团”学习情境。基于该情境,教师组织学生聚焦“南水北调利国利民”和“南水北调违背天道”两个观点,以微辩论的形式开展观点辨析。在辩论过程中,学生通过引经据典、旁征博引等途径证实自己的观点。微辩论不仅将跨学科主题学习过程推向深入,而且培养、发展了学生的思辨精神。同时,学生也对真理的无限性和反复性等特征有了更为准确的理解。

以观点辨析任务为媒介,教师能够引领学生综合运用环境工程学和哲学等知识,辩证地分析、准确地理解“南水北调”工程,从而拓展学生思维的广度,延展学生思维的深度,让学生深度理解真理的含义、特征等。

(三)开展社会实践任务

社会实践任务是衔接思政学科知识与学生社会生活的纽带,也是教师引领学生开展跨学科主题式学习的抓手。教师依托社会实践任务,能够培养学生跨学科运用知识解决社会生活中相关问题的能力。

例如,教师围绕“形象生动展示水”这一学习子主题,组织学生以“微创作”的形式,以演示文稿为媒介,清晰直观地展现“在实践中追求和发展关于水的真理”的过程。在完成此项社会实践任务时,首先,学生需要调查了解人们对水的认识、开发和利用水的方式、珍惜水资源的意识等关于水的真理的知识。其次,学生需要借助于视频、文字、图片、声音等媒介,形象生动地展示关于水的真理的知识。最后,学生需要借助线上线下平台,展示汇报任务成果。

从社会实践调查到演示文稿制作,再到社会实践任务成果的展示,学生能够深度融合信息技术知识与思政知识。同时,通过完成社会实践任务,学生也能够更为深入、透彻、直观、准确地理解真理的含义、特征等,提升他们学习的实效性。

综上所述,在跨学科主题学习教学过程中,教师应在梳理联结点的基础上,构建清晰的跨学科主题学习框架,使跨而有“向”;在建立支撑点的基础上,创设真实的跨学科主题学习情境,使跨而有“梯”;在找准发力点的基础上,开展多元的跨学科主题学习任务,使跨而有“力”。以清晰的跨学科主题学习框架为指南,以真实的跨学科主题学习情境为支撑,以多元的跨学科主题学习任务为抓手,学生就能够方向明确、循序渐进、积极主动地进行跨学科主题学习,进而提升高中思政课的教学效益,促进学生核心素养的全面发展。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中思想政治课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:1.

[2]陈姝,管华荣.大概念视域下高中思政跨学科单元融合[J].陕西教育(教学版),2023(11):7-8.

[3]何诚.跨学科协同育人背景下的高中思政课教学策略[J].教师,2023(13):48-50.

[4]徐翊.“大思政课”目标下高中思政课程的跨学科统整[J].现代基础教育研究,2022(3):87-91.

(责任编辑:武亮 实习编辑:杨红波)