从教育资源的视野看日本科技馆

作者: 吕怡睿

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》提出,“坚持把科学普及放在与科技创新同等重要的位置,强化全社会科普责任,提升科普能力和全民科学素质,推动科普全面融入经济、政治、文化、社会、生态文明建设”。在这一背景下,如何有效利用各类科学教育资源,创新科学教育方式,提升公众尤其是儿童和青少年的科学素养和创新能力,成为教育界乃至社会各界共同关注的话题。日本在科学教育与科普设施的建设和运营方面有着较为丰富的经验。其中,日本的科技馆作为一种重要的社会教育资源,以其先进的理念和创新的实践,对科学教育的开展产生了深远的影响。本文通过讲述在日本名古屋科学博物馆的考察见闻,从教育资源的视野谈谈它给我们的科学教育带来的启发。

一、名古屋科学博物馆概览

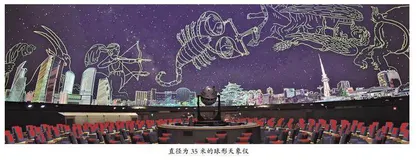

名古屋科学博物馆坐落在日本爱知县名古屋市白川公园内,是一家市立综合性科学博物馆。它拥有天文、理工和生命三大主题馆。天文馆于1962年建成开放,主要展示天文学内容,拥有直径为35米的目前世界上最大的球形天象仪;理工馆于1964年开放,系统地展示了物理、化学、工业等领域的基本原理和社会应用的前沿技术;生命馆于1989年开放,以生命科学为主题,分“生命”“存在”“环境”三个板块,引导人们思考该如何在这个星球上健康、幸福地生活。

该博物馆内展品及展示形式丰富多样,涵盖科学模型、实验器材、科普视频等多种形式的教育资源,尤其注重将科学现象及科研成果以直观易懂的方式呈现给参观者,比如,精确地复制从而展示逼真的星空,人工模拟高达9米的龙卷风,打造零下30℃的极寒体验室,等等,激发参观者对于科学的兴趣,引发参观者思考科技与人类的关系。该博物馆还定期举办各种专题展览、讲座和活动,吸引各年龄段人群参与,积极履行为大众普及科学知识的社会责任,为人们提供了终身学习科学的场所。

二、名古屋科学博物馆学前教育资源拾萃

名古屋科学博物馆通过丰富、有趣的展览、表演和活动,为不同年龄的参观者提供了科普教育资源。下面选取一部分适合学前儿童参与的内容,做一些介绍。

1.生动有趣的展览

馆内的很多展览不仅生动有趣,而且具有互动性,符合儿童的学习特点,儿童可以直接感知和操作,发现有趣的现象,感受科学的魅力。

·小球的空中历险

在这里,孩子们将跟随一个小球去经历一段令人惊心动魄的空中轨道冒险之旅。在孩子们的屏息凝神中,小球在金属轨道上滚动起来,开始了它的历险。它必须提前攒足动力,飞快地奔跑起来,才能顺利通过一圈又一圈的高空回旋轨道。如果初始速度不够快,小球就可能在通过回旋轨道时失足坠落。

接下来,孩子们又会目睹飞速滚动的小球瞬间“定身”的奇景。孩子们可以亲手按下压杆触动小球,使小球沿着轨道快速滚动,冲向轨道旁的多个紧挨着排成一队的用细绳悬挂的小球兄弟。孩子们会看到,在小球从左往右猛烈地撞击队伍最左边的兄弟的一刹那,它仿佛被施了定身术一般,瞬间静止不动,留在原地,而它的动量会传递给与它相撞的兄弟,并一个接一个地往右传,直到传给最右边的兄弟,使它向右摆去。

小球的这场空中历险生动地演绎了圆周运动、离心力、动量守恒等物理概念,使原本抽象的科学概念具象化。孩子们有了这样的感性认识,后续在系统的科学学习中会更容易理解这些概念及其背后的科学原理。

·神秘的方块

这个展区摆放着15个体积同为1立方分米的方块,每个方块上都装了一个提手。孩子们看到这样的展品,都想试试将它们一一举起,然而他们会惊奇地发现,有的方块能被轻轻松松地举起,而有的方块却沉甸甸的,不动如山。这里面藏着怎样的玄机呢?原来,这些方块看起来形状、大小完全相同,却是由不同的材料制成的,重量差异非常大:最轻的是木质的方块,重量仅0.4千克;最重的是金属钨制成的方块,重达19.3千克,年幼的孩子就算铆足劲儿也很难把它举起。这个展览告诉孩子们,别只看事物的外表来做出判断,有的事物外表看似相同,实际上却有着天壤之别。

·生活用品大解剖

这个展区就像一个迷你博览会,里面展示的约80种物品都来自日常生活,其中有冰箱、微波炉等家用电器,有刀具、煎锅等烹饪工具,有体育用品和玩具,甚至还有抽水马桶,等等。虽然每一件物品都是孩子们非常熟悉的,但孩子们只有在这里才可以看到它们平时不为人知的一面,即它们被切开后的样子。每一件物品就像一本立体的故事书,讲述着自己的故事,吸引孩子们来聆听。孩子们会发现,原来生活中的这些物品,其内部构造是这样的,正是这样的内部设计,让它们拥有了不同的功能。

孩子们不仅可以仔细观察,还可以通过展区里播放的动画讲解视频来进一步了解其中的奥秘。孩子们这才明白,原来这些看似平常的物品,在选材方面大有学问。坚硬的铁,轻巧的铝,导电性能极好的铜,光滑的瓷,柔韧耐用的有机材料,集合多种特性的复合材料……各种材料的选用不是随随便便的,而是基于它们的任务来设计的,自有其道理。比如,有的任务要求材料足够硬,有的要求足够轻,有的要求不怕热,有的要求安全、有效地传导电流……除此之外还要考虑怎样降低成本和便于生产。精心选择每一种材料就是为了让人们使用起来既方便又安全,也让人们的生活变得更加舒心、愉快。

·花园里的秘密

这一展区位于生命馆内,被打造成一个花园的样子。这里犹如一个微型生态剧场,巧妙地再现了自然界中隐匿于大地之下的在日常生活中难以窥见的生命奇观,其独特的设计可引领孩子们开启有趣的自然界探秘之旅。其中最为引人入胜的是一条仿真的蚯蚓隧道,模拟了蚯蚓的生活环境,从微观视角揭示了地下王国的奥秘。当孩子们弯腰低头,亲身穿越这个神秘隧道,仿佛能听见蚯蚓在土壤深层低语,感受鼹鼠在黑暗中觅食。隧道内的墙壁上嵌着互动式的科普展板,孩子们通过展板可以了解在日本生存、繁衍的250余种蚯蚓以及它们参与大自然循环的独特生活方式。隧道中还设了两个透明的视窗,使得孩子们的观察可以直达土壤深层,从而了解各种植物的种子如何在沃土的滋养下发芽、生长。

在花园外部,一个厨余垃圾桶的剖面直观地展现了日常生活中的厨余垃圾如何在微生物大军的辛勤劳作下转变为滋养植物生长的肥料,帮助孩子们理解循环经济的理念及其在现实生活中的应用价值。

2.妙趣横生的表演

馆内打造了一个“科学舞台”,这里每天有多场精彩纷呈的表演,为孩子们现场演示多种有趣的物理和化学实验,每场表演时长约30分钟。在孩子们的眼里,这里上演着各种奇幻的故事,有火焰的闪耀,有钟摆的舞蹈,有潜水艇的时隐时现,有色彩的幻变,有磁铁的魔术,有光线的戏法……表演者就像魔法师一样,将燃烧、沉浮、惯性定律、单摆运动、光的色散等课本上的科学知识,以生动形象的方式演绎出来,使抽象的概念具象化。那些原本听起来高深莫测的科学概念,一下子变得鲜活起来。

来到“科学舞台”,孩子们不仅可以亲眼看到令人惊叹的化学反应、奇妙的物理现象,还有机会亲自参与到实验中,体验科学的有趣,感受科学的魅力,在惊奇与喜悦中爱上科学。这可以极大地增进孩子们对科学现象和原理的理解与记忆,为孩子们未来的科学探索播下好奇与热爱的种子。

3.面向学校和家庭的活动

名古屋科学博物馆有意识地与学校进行合作,提供科学教育资源,培养学生对科学的学习兴趣。比如,天文馆有一项面向学前儿童的天文学知识启蒙计划,即与学前教育机构合作,为大年龄班级的孩子开设球形天象仪投影专场。该计划的参与对象覆盖了名古屋市内及周边地区的幼儿园、保育园、保育所的大年龄班级孩子。该计划设计了一系列旨在培养孩子对天文学兴趣的内容,比如,通过天象仪的投影观察星空,认识特定时节夜晚可见的星座,学习七夕歌谣等与星座有关的歌曲并集体吟唱,聆听令人神往的星空故事,体验模拟的太空旅行。为了确保孩子们的安全和活动的有效,在孩子们进入天文馆活动期间,学前教育机构的教师需全程陪同。同时,天文馆也配备了专门的工作人员进行协助和指导。

除了与教育机构合作,天文馆还面向家庭设计了“家庭一小时”专题项目,满足从幼儿园到小学低年级阶段孩子的家庭亲子共同学习的需求。“家庭一小时”项目将天文学知识启蒙融入家庭教育中,鼓励家庭成员共同参与到天文学知识的学习中,一同仰望璀璨星空,共享一场视觉盛宴,培养孩子对于宇宙奥秘的好奇心与求知欲。博物馆会在官方网站上公布活动日程安排,让家长可以及时了解天文馆专为“家庭一小时”项目开放的时段及相应的活动安排,从而安排好时间携子女前往。

三、名古屋科学博物馆给我们的启示

名古屋科学博物馆以其创新且富含实践意义的展览和活动策划,为我国学前教育阶段科学教育资源的优化配置提供了有益的启示。

1.科学博物馆可成为幼儿园科学教育资源的有效补充

科学博物馆作为科学教育的资源库,在满足公众普及科学知识需求的同时,也为学前教育阶段科学教育资源的创新开发提供了参考。这类场馆以其包罗万象的内容和多元、立体的展示手段,打破了单一、线性的教学模式,为幼儿园的科学教育提供了鲜活的教学范例和实践场景,也弥补了幼儿园可能由于资源不足而无法为孩子充分提供科学学习的材料以及开展大型科学实验等方面的局限。

名古屋科学博物馆的展览和活动涵盖物理、化学、生物、技术、艺术等多个领域,为不同年龄段和拥有不同兴趣点的孩子提供了全面的科学学习资源,展示了跨学科整合学习的可能性。同时,其寓教于乐的学习环境,很好地示范了如何在学前教育阶段对孩子进行科学启蒙教育。

与当前社会上涌现出的不少大范围使用虚拟现实技术进行展示的科技场馆不同,名古屋科学博物馆仅在天文学领域的展览和活动中较多运用相关的虚拟技术,而在其他领域的展览和活动中坚持将直接感知和真实互动放在核心位置。这一理念在其多种多样的互动式展览和实验项目中得到了充分的体现,让参观者尤其是孩子在实际的看、听、摸、闻中真切感受科学的魅力,进而更好地领悟和记忆科学知识。比如,通过提供简易的物理实验器材,让孩子在操作中理解力学和光学的基本原理;通过气味识别实验,引导孩子区分不同的化学物质;通过模拟再现自然界刮风、闪电、水循环等现象,激发孩子对于探究大自然秘密的浓厚兴趣和对于保护环境的深刻理解。此类注重在实践中感知和体验的学习方法不仅显著增强了孩子对科学概念和原理的理解,也有助于巩固孩子对科学学习中的知识点的记忆,让孩子在鲜活、生动的探索中潜移默化地掌握科学知识,提升科学素养。这恰好契合了“做中学”的理念。

名古屋科学博物馆在科学教育方面的理念和实践对学前教育阶段科学教育课程的设计与实施都具有借鉴意义,启发我们关注课程内容的全面性和多样性,突出科学启蒙教育的游戏化、情景化特点,使课程内容既涵盖基础的科学知识,又不失趣味性和探索性,能拓宽孩子的视野,激发孩子对科学世界的好奇心与求知热情;同时,也启发学前教育工作者在教育实践中加强与社会科技场馆的沟通与合作,利用其丰富的馆藏、先进的设备以及专业的科普教育团队,为孩子创造更多接触科学技术的机会,达到“在玩耍中求知、在实践中成长”的目标。

2.幼儿园、家庭、社会应形成科学教育的合力

切实提升孩子的科学素养需要学校、家庭、社会形成科学教育的合力,构建起三方共同参与、互相支持的科学教育生态系统。

名古屋科学博物馆准备了一系列适应不同年龄段孩子需求的教育资源和互动设施,设计了多种形式的科普教育活动以及与各级学校的深度合作项目,成功编织了一个涵盖广泛的社会化科学教育体系。与此同时,名古屋科学博物馆为支持家庭参与孩子的科学教育做出了诸多努力,其中包括专门为家庭设计的系列科普教育活动和亲子互动项目,如周末家庭科学工作坊、亲子科学探索日等,为亲子提供了共同参与科学实践的机会,加强了家庭教育与社会教育之间的联系。

我们亟需倡导并推动家长积极参与孩子的科学教育,与学校和社会教育力量形成教育合力。当家庭成为科学教育的起点站,家长能借助社区提供的教育资源,在日常生活中引导孩子接触科学、热爱科学,从而在孩子心中播下科学精神的种子。社会各界包括但不限于企事业单位和科研机构,应积极响应和支持这种家庭教育与社会教育的深度融合,通过联合举办科普教育活动、提供家庭科学教育指导等方式,联手打造一个全方位、立体化的支持体系,共同培育有利于全面提升孩子科学素养的良好社会环境。幼儿园也亟需与周边社区、企事业单位以及科研机构建立紧密合作关系,携手共建适宜幼儿阶段探索与学习的科普教育资源和服务平台,切实提高孩子的科学素养,为其未来的学习进步和个人发展奠定扎实根基。

(本文部分图片来源于名古屋科学博物馆官网http://www.ncsm.city.nagoya.jp/)