“三问·三思”教研样态:助推幼儿园课程实施

作者: 余照君 黎杰芳

园本教研对儿童、教师的成长以及园所的发展都具有重要意义,而园本教研的质量决定着其作用的发挥。当前,尽管各园所都十分强调园本教研制度的建立,但实际工作中仍存在有研无思、有研无核、有研无果等现象,影响了园本教研的质量,进而影响了儿童的发展与教师的专业成长。为此,我园在近年来的课程建设中聚焦有关教师、儿童、学习的三个核心问题,力求转变教研内容和教研方式,提升教研质量,助推课程实施。在实践过程中,我们逐渐形成了基于园本课程推进的“三问·三思”教研样态。

一、“三问·三思”教研样态的缘起

实施以儿童为本、基于儿童兴趣与需要的课程要求教师有较强的观察、识别、回应的能力。我园多年来立足儿童的发展实施“自然教育课程”,但教师对于课程如何推进总有各种各样的困惑。我们收集了教师在实践中遇到的问题,对其进行分析,梳理出我园教师在课程推进过程中具有普遍性的问题。

1.难以捕捉和识别幼儿的兴趣与需要

实施课程需要教师了解幼儿的兴趣与需要。然而教师在实践中仍然常常依照审定教材实施课程,缺少捕捉和识别幼儿兴趣的意识和方法。比如,教师在各级教研中经常提出这样的问题:“在开展主题活动时发现,对于同样的内容,可能女孩感兴趣,而男孩就不太感兴趣。那还要不要将这个主题活动继续进行下去?”“幼儿一开始对蚯蚓感兴趣,但随着主题活动的推进,兴趣转移了,那么主题活动还要继续进行吗?”“幼儿挖了番薯后,对番薯产生了兴趣,掰了玉米后,又对玉米产生了兴趣。面对幼儿时不时转移的兴趣,教师该怎么办?”……可见,教师已经关注到幼儿的兴趣,但是缺乏追随幼儿兴趣开展课程的方法,在课程推进中仍不由自主地从成人的视角去思考和设计,导致课程缺少“儿童味”。

2.难以将幼儿的兴趣与发展精准链接

教师们在实践中发现,幼儿的已有经验和兴趣是多样化的,教师疑惑:哪些兴趣能链接不同年龄段的发展目标?怎样紧扣主题活动中的目标设计活动?怎样做到既能回应幼儿的兴趣与需要,又能促进幼儿的整体性发展?这些问题的背后折射出教师对于活动的发展价值的识别能力较弱,对幼儿的年龄特点、学习方式把握不准,因而在课程实施中容易出现发展目标定位不准、幼儿被动学习等问题。

3.难以有效支持幼儿的经验生长

教师的支持决定了课程的质量,然而,课程实施中教师常常感到难以把握介入的时机和程度,也缺乏支持的策略。比如,教师在各级教研中常常问:“在有关‘花生’的主题活动中,幼儿观察了花生、收获了花生、品尝了花生,那么接下来还可以开展哪些方面的探究?”“教师该如何指导小农场活动?放任不管似乎没有多大的价值,但教师介入多了,幼儿的自主性又会受影响。怎么解决这些问题?”教师不清楚怎样指导幼儿在各类活动中实现经验的生长,缺乏具体的策略。

基于以上的梳理,我们发现教师在课程实践中的困惑主要围绕三个核心问题:即儿童的兴趣和需求在哪里?儿童的学习在哪里?教师的支持在哪里?这三个问题都指向教师的课程实施能力。提升教师课程实施能力是推进课程园本化的关键。那么如何提升教师的课程实施能力?我们认为,以园为本的教研是最有效的途径。因此,我们以教师在课程实施中的这三个核心问题为抓手,构建“三问·三思”教研样态,遵循教师的学习特点,借助团队的力量,提高教师的课程实施能力,保障高质量课程的实施。

二、“三问·三思”教研的结构与模式

1.“三问·三思”教研的结构

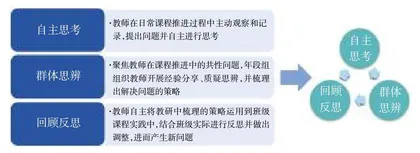

“三问”是指在课程实施中聚焦有关教师、儿童、学习的核心问题;“三思”是指园所形成专业成长共同体,支持教师一同发现问题、讨论问题和解决问题,结合教师的学习特点,建立“自主思考—群体思辨—回顾反思”的螺旋式循环,环环相扣、层层递进,形成闭环式教研。我们力求从转变教研内容和教研形式入手,提升教研质量,助推课程发展。

2.“三问·三思”教研的模式

我们在教研时围绕课程实施中的三个核心问题开展研讨,不断发现问题、解决问题,举一反三地提出问题。教研的过程从教师的自主思考(结合实际自主提出问题并进行思考),到群体思辨(聚焦问题,借助团队力量诊断、分析并总结、提炼解决策略),再到回顾反思(在实践中检验策略的有效性,结合班级实际进行反思并做出调整,获得新经验,生发新问题)。在实践中,我们认识到,不可机械地去理解和实践“三问·三思”教研,而是要以幼儿的兴趣、课程目标以及实施方法等为基点,“思”与“问”互融互通,不断循环,最终指向课程的有效推进,促进课程质量的提升。

“三问·三思”教研特别强调从问题出发,因此,对问题的精准筛选尤为重要。我们通过问卷调查、访谈、观察等方法,了解教师在课程实践中的实际问题并汇总、识别,将问题分为一般问题、重点问题和难点问题三个层次,分别在不同级别的研训活动中研讨。比如,围绕“在课程实施中如何准确识别和把握幼儿的兴趣、需要”这一核心问题,链接教师提出的具体问题,梳理形成问题群,延展出多个子问题。在“教师如何支持幼儿的兴趣与需要”这个二级问题中,又延展出“幼儿的兴趣不一致时,教师如何给予支持”“幼儿的兴趣不持久,教师如何给予支持”“能支持幼儿兴趣、需要的相关资源有哪些”“怎样的学习方式能支持幼儿不同的兴趣、需要”等三级问题。在此过程中,我们筛选出一般问题,鼓励教师通过班组成员的日常教研进行思考、讨论;提取重点问题,在年级组教研中分主题研讨;聚焦难点问题,通过全园教研或专家联合教研,开展螺旋式研训。同时,这些问题也是动态可变的,教研组可以在研训中根据需要加以调整。三级教研组织围绕问题群发力,让教研主题聚焦,确保教研在真问题上下功夫,使教师的经验实现“滚雪球式”生长。

以“三问”为研训内容,以“三思”为主要的研训方式,以问促思,架构起了“三问·三思”教研样态。它是一种螺旋式优化的教研模式。

三、“三问·三思”教研的行动与策略

在幼儿园课程实践中,“三问·三思”教研如何开展?我们围绕“儿童的兴趣和需求在哪里”“儿童的学习在哪里”“教师的支持在哪里”三个核心问题,通过自主思考、群体思辨、回顾反思的研修方式,在充分的研讨中提炼行之有效的策略。

1.从随机到聚焦,助力教师捕捉幼儿的兴趣

(1)预估幼儿感兴趣的问题

以往,教师常常会在主题活动前发放调查表,试图通过一人一表,了解每个幼儿的兴趣和需要。调查表回收后,表中反映了什么,教师就判定幼儿有什么兴趣;当表中反映出幼儿的兴趣点各不相同时,教师可能会选出其中的几个兴趣点,让幼儿投票,或者教师直接按自己的想法筛选出有教育价值的兴趣点,以此决定主题活动的方向。可以说,教师对幼儿真正的兴趣与需要没有太多的思考。

针对教师捕捉幼儿兴趣过程中存在的“假、泛、空”的情况,教研组借助“三问·三思”教研,在主题活动开展前,先请教师自主思考,预估幼儿的兴趣与需求,把握其中具有普遍性的问题。

比如,大班在开启“光影世界”主题活动前,教师围绕核心经验预估幼儿会提出的问题。教师进行了以下梳理。面对光影现象,幼儿可能产生的问题有:影子为什么有大有小?为什么我的影子有时长,有时短?为什么影子的形状不一样?幼儿对影子的形成原因可能产生的问题有:怎样才会有影子?在黑黑的地方,影子去哪里了?影子看得见、摸不着,怎么把它留下来?在教师自主思考后,教研组开展教研活动,组织群体思辨,围绕教师预估的问题,分析幼儿的兴趣是什么,讨论如何引导和支持幼儿在反复操作中发现事物之间的关系。教师在班里进行实践后,针对幼儿在活动中的表现和反映出的兴趣,进行回顾反思,再次预估幼儿在后续活动中可能产生的问题,从而开启新一轮研讨。

(2)通过观察了解幼儿关注的内容

要想了解幼儿的经验,教师要思考通过怎样的方式方法获取丰富的一手信息。作为班级教师,直接观察与详细记录是发现幼儿兴趣与需要的重要途径。在主题活动中,教师可以为幼儿创造机会开展相关活动,并观察幼儿的活动情况,从中获取一手信息。比如,大班开展“哇,泥真好”的主题活动,教师想了解幼儿关于泥土的经验,就创造机会让幼儿与泥土亲密接触。恰逢幼儿园春耕节,小农场的地等待翻种,教师便调整耕种计划,将翻地时间适当拉长,还鼓励幼儿帮小班的弟弟妹妹翻地,创造机会让幼儿与泥土亲密接触。在幼儿翻地时,一名教师用拍视频的方式记录,另一名教师利用手机记事本进行图文记录。在集体交流分享时,教师在屏幕上呈现了拍摄的照片。诺诺指着一张照片说:“这边的泥土很怪,跟其他泥土的颜色不一样。”思思说:“有些泥土的颜色是不一样的。”洋洋说:“幼儿园里的泥土不是都一样的吗?”含含说:“当然是不一样的,有的泥土在太阳下晒过,就变白了,下过雨了就会变黑一点。我还在外婆家看到过黄色的泥土。”……照片记录引发了幼儿丰富的经验表达,也让教师了解到幼儿开始关注泥的特性,并产生了进一步探索的愿望。

在后续的教研活动中,班级教师分享了这个案例,教研主持人组织大家群体思辨:怎样的观察记录有助于了解幼儿的经验、推进幼儿的学习?进而梳理出“望、闻、问、切”四种捕捉幼儿兴趣的方法与策略。

捕捉幼儿兴趣的方法与策略

(3)对幼儿的兴趣点进行判断、筛选

幼儿的兴趣点可能各不相同,教师该如何进行判断、筛选?教研组在广泛调研的基础上,总结出一种操作性较强的办法,即通过三个“追问”——“是否有资源支持的可能”“是否有亲身实践的可能”“是否有经验生长的可能”,帮助教师进行判断。

比如,大二班幼儿自发地对“谁是幼儿园的树王”产生了兴趣。班级教师就借助上述三个追问进行自我判断。

追问一:是否有资源支持的可能?幼儿园户外树木资源较为丰富,有樱桃树、香樟树、玉兰树、香泡树、蟠槐树等多个品种的常绿树和落叶树,这些树木形态各异,便于幼儿近距离观察,获得直接经验;幼儿园图书馆中有大量有关树的绘本,可助力幼儿拓展经验;班里幼儿浩浩的爸爸是园林公司的技术员,可提供专家资源。

追问二:是否有亲身实践的可能?以“谁是树王”为话题,幼儿有可能自发形成项目小组开展探究活动;幼儿可能对树的高度、粗细、材质、用途等方面内容感兴趣,可利用多种工具、方法进行测量、比较等;该项目活动中可能包含调查、统计、辩论等活动机会,也会伴随大量的阅读。

追问三:是否有经验生长的可能?开展“树王评比”活动会丰富幼儿关于树的经验,帮助幼儿初步形成类的概念,融入测量、比较、统计等科学领域的学习;可以提升幼儿发现问题、收集信息、调查取证、解决问题的能力,促进同伴交往、沟通、合作;蕴含大量表达表现的机会,可促进幼儿表征能力的发展。

通过这样的追问、梳理,教师对幼儿表现出的兴趣进行判断、筛选,让课程推进符合“基于经验—丰富、拓展经验—巩固、提升经验”的内在逻辑。

2.从同一到适宜,助力教师精准链接发展目标

(1)如何分辨幼儿的兴趣所指向的核心经验

如何分辨幼儿的兴趣指向哪些核心经验?这是很多教师感到难以把握的问题。我们引领教师用好工具书,自主查阅《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》以及有关五大领域关键经验的专业书籍。比如,教师发现小班幼儿对幼儿园饲养的孔雀的叫声产生了兴趣,却不清楚这个兴趣点背后的核心经验是什么,通过查阅《3—6岁儿童学习与发展指南》,发现它指向艺术领域“感受与欣赏”中的目标1“喜欢自然界与生活中美的事物”,其中3—4岁幼儿的典型表现就是“容易被自然界中的鸟鸣、风声、雨声等好听的声音所吸引”。由此,教师明晰了幼儿在这个兴趣点上的发展方向。

(2)如何对待幼儿的年龄差异

在制定主题活动目标时,如何把握年龄特点,保证目标的适宜性?对此,很多教师感到有困难。因此,我们邀请不同年段的教师共同参与对同一资源或同一季节主题活动的审议,进行群体思辨,帮助教师更清晰地了解各年龄段幼儿的特点及不同年龄段幼儿发展目标的递进关系,从而引领教师基于幼儿的年龄特点链接适宜的发展目标。