啊,我生气了(大班)

作者: 余新凤

设计思路:

在日常观察中,我们发现大班幼儿在与同伴发生冲突、生气时,会嘟嘴生闷气或通过“动手”来解决问题。遇到这种情况时,教师除了引导幼儿用语言表达情绪外,还要引导幼儿习得正确的情绪疏导方法。《3—6岁儿童学习与发展指南》提出,5—6岁幼儿要“对图书和生活情境中的文字符号感兴趣,知道文字表示一定的意义”。绘本是幼儿喜欢的,因此,在本次活动中,我们选择绘本作为发展幼儿文字意识的媒介,引导幼儿在绘本所创设的情境中,自然习得符号和文字功能意识,让幼儿了解绘本中的文字不仅可以表现“画外之音”,而且可以通过文字大小的变化辅助内容的叙述。基于此,结合主题活动“认识我自己”,我们选择了《啊,我生气了》这本故事情节简单,但符号、文字形式多样的绘本,引导幼儿在阅读绘本和联系实际生活讲述中,拓展调节情绪的方式,发现文字与符号在表现人物情绪上的功能,激发幼儿对符号和文字的兴趣,为幼儿的阅读与书写准备奠定基础。

目标:

1.通过自主合作阅读绘本前半段内容,从人物的动作、表情了解小男孩从生气到爆发的情绪累积过程。

2.在理解绘本内容的基础上,感知符号和文字的表现形式,理解其在表现人物情绪上的功能。

3.能结合绘本内容和实际生活大胆讲述调节情绪的方法,拓展调节情绪的方式。

准备:

1.物质准备:绘本《啊,我生气了》,教师用标签将绘本分为前后两个部分。活动用课件,主要是绘本图片,并在前环衬页面插入舒缓音频,在幼儿自主阅读时播放;同时将有符号、文字变化过程的几页连续呈现在一个页面上。

2.经验准备:幼儿有合作阅读的经验,在日常生活中有处理生气事件的经验。

过程:

一、引导幼儿关注画面中的线条,激发幼儿的阅读兴趣

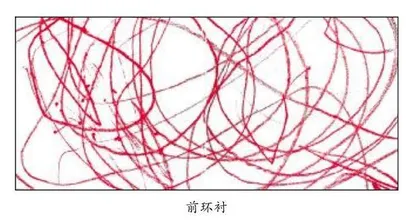

师:(出示前环衬)今天,老师给小朋友们带来了一张图片,你们从图片中看到了什么?它是什么颜色的?猜一猜它可能是什么?

幼:是外婆织衣服的红毛线。

幼:是上厕所弄乱的纸。

幼:是小朋友在乱涂乱画。

师:(出示扉页)看,这个乱糟糟的线条还跟在小男孩的后面呢,他们之间可能有什么关系?会发生怎样的故事呢?

幼:应该是小男孩手上拿的东西掉下来了。

师:究竟是不是这样的呢?我们一起去看一看。

(析:活动一开始,教师并没有一如既往地从绘本的封面入手,而是从前环衬导入,引导幼儿着重关注前环衬上杂乱的、红色的、螺旋形线条,猜测线条表达的含义,激发幼儿大胆地想象,为后续活动重点“理解符号的功能”埋下伏笔。同时,教师引导幼儿关注扉页上的线条和小男孩,提问“他们之间可能有什么关系?会发生怎样的故事呢?”激发幼儿继续阅读的兴趣。)

二、调动幼儿已有阅读经验,引导幼儿从表情、动作等方面理解小男孩的情绪变化

师:现在请你们两两合作,先仔细阅读标签前面的内容,和好朋友说一说绘本中的小男孩发生了什么事情?心情怎么样?

(幼儿两两合作,阅读绘本前半段内容,并自由讲述。)

幼:小男孩要吃饼干,他站在凳子上去够饼干,结果摔了一跤。

幼:他够不到饼干,摔下来了,很生气。

师:你从哪里看出他很生气呢?

幼:他的眉毛都竖起来了。

幼:他的嘴巴张得很大、很大,都变成圆形的了。

幼:他的手举起来了,还握着拳头。

幼:他的脸通红、通红的。

师:小男孩的脸是一开始就很红吗?仔细看一看前后有没有什么变化?

师:(小结)通过仔细观察绘本上小男孩的表情、动作可以看出,他越来越生气,最后情绪爆发了。

(析:在该环节,教师引导幼儿合作阅读绘本前半段内容,并互相交流自己的阅读发现。同时,基于大班幼儿已经具备“观察人物动作、表情,了解故事情节”的经验,师幼共同梳理故事主要情节,理解小男孩情绪的逐步累积,到最后彻底爆发的过程。这为幼儿后续理解文字大小、符号与情绪的关系做了准备。)

三、观察、阅读图画细节,梳理提升前识字经验

1.理解文字大小与情绪的关系。

师:刚刚我们从小男孩的表情、动作上看出他生气了,还可以从哪里看出小男孩生气了呢?

师:(出示小男孩情绪爆发的页面)有人认识这张图片上的文字吗?这几个字和我们平时看到的字有什么不一样?

幼:字很大,特别大。

师:为什么这些字会特别大呢?(教师借助手势动作、拖长的音调予以提示)刚刚我们从他的表情、动作上看出小男孩怎么了?

幼:很生气。

师:原来,当他很生气、很生气的时候,书上的文字就(教师拖长音调)……

师:到底是不是这样的呢?我们再来看看绘本。(教师读文字“我要,我要,我要,吃饼干”)你们发现这些文字有什么特点?

幼:越来越大。

师:文字越来越大,越来越大,到最后变成了超级大的字,你们觉得这是为什么?(教师引导幼儿观察连续呈现的绘本画面。)

幼:因为小男孩越来越生气。

师:(小结)原来,通过文字大小的变化,也可以看出小男孩越来越生气。

2.理解符号与情绪的关系。

师:我们再来看看这张图片,小男孩的周围有什么?

幼:周围有许多线条。

幼:有的线条粗,有的线条细。

师:这些线条是什么颜色的?看上去像什么呢?

幼:红色的,有的像尖尖的角。

幼:像爆炸了一样。

师:这些红色的线条,有的粗、有的细,从中间向四周扩散开(教师借助手势动作演示),就像从中间射出的箭一样。再来看看,前面小男孩的头上好像也有一些线条,你们看看这些线条是什么样子的?又有什么变化呢?(教师引导幼儿观察连续呈现的绘本画面。)

幼:这些线条是来来回回的、乱乱的,好像在打架一样。

幼:线条越来越多、越来越乱。

师:为什么线条会这样呢?

师:(小结)原来,绘本上的线条也会给我们讲故事,通过越来越乱的线条,也可以看出小男孩越来越生气。以后,我们在阅读绘本的时候,不光要看绘本中人物的表情、动作,还要看文字的大小变化、符号变化,把它们结合起来,这样绘本中的故事就会变得更有趣哦。

3.辩证理解小男孩前期处理情绪的做法。

师:小男孩生气的时候做了什么?

幼:他在大喊大叫,还把饼干盒子扔到地上。

幼:他用头撞地板,还用拳头打自己的头。

师:你们觉得小男孩的这种做法对吗?为什么?

师:是的,这样做是不对的,就像绘本中小男孩的妈妈说的“生气没有任何帮助,更不能解决问题”。

(析:此环节为本次活动的重点,旨在帮助幼儿梳理前识字核心经验:了解符号和文字在故事中所起的作用,从而更好地理解符号和文字在表现人物情绪上的功能价值。首先,教师在前面两个小环节都是先呈现小男孩情绪爆发的页面,引导幼儿仔细观察,通过提问“为什么这一页的文字会特别大呢?”让幼儿借助上一环节对故事内容的理解,猜测文字与情绪之间可能存在的关系。其次,教师通过将几页画面连续呈现的方式,让幼儿发现文字逐渐变大,最终很大的变化特点,并加上手势动作、声音的高低变化和音调的拉长,以多种方式结合,帮助幼儿意识到文字大小的变化可以体现情绪的逐步累积到爆发的过程,建立文字大小与情绪变化之间的对应关系。同样,在引导幼儿理解符号与情绪的关系时,教师通过提问“这些线条是什么颜色的?”“线条的方向是怎样的?像什么?”等,让幼儿初步了解线条的颜色、方向、形态变化等在人物情绪表达方面的作用,从而对难点内容进行突破。接着,在欣赏情绪爆发画面的基础上,教师引导幼儿先猜测符号和文字的含义,再对多页画面进行验证,一方面多页画面的连续呈现便于幼儿更好地发现符号、文字变化的过程,另一方面有利于幼儿体验猜想成功后的快乐。最后,教师引导幼儿理解小男孩前期的情绪处理方法,从而带领幼儿自然过渡到下一环节,了解绘本中情绪的正确处理方式。)

四、运用习得的符号经验,联系生活实践,拓展处理生气情绪的方法

1.尝试运用习得的符号经验,交流情绪处理方法。

师:在故事中,小男孩的妈妈教了他什么方法去处理生气的情绪?我们也来学一学。

(师幼共读标签后面的绘本故事,并尝试练习绘本中的情绪疏导方法。)

师:在妈妈的开导下,小男孩还生气吗?

师:你从哪里看出他不生气了?

(幼儿发现人物表情逐渐平和,符号逐渐变小等,巩固习得的符号与情绪关系的经验。)

师:你们平时在生气的时候都是怎么做的?

师:(小结)生活中总会遇到让人生气的事情,而且生气对人的身体很不好,一直忍着会更难受,我们可以像小男孩一样,从1数到10,或者做一做深呼吸,让自己的情绪平静下来。

2.对比前、后环衬,巩固符号经验,拓展情绪处理方式。

师:现在我们回过头来再看看,一开始看到的乱乱的线条到底是什么呢?

幼:小男孩很暴躁,越暴躁线条越乱。

师:(翻到后环衬)那这边为什么都是“爱心”呢?说明小男孩现在的心情怎么样?

幼:他很开心,心情平静下来了,还吃到了饼干。

幼:他的心情很好,因为妈妈说爱他,他也爱妈妈,爱心就是代表小男孩和妈妈互相关爱。

师:(小结)是呀,当我们平静下来后,一切事情都会变得很顺利。所以,以后遇到事情要冷静,实在生气的时候,除了学习小男孩的方法,还可以听音乐、想有趣的事、玩喜欢的游戏,让自己变得开心起来。这本有趣的绘本叫《啊,我生气了》,故事里还藏着很多秘密,我把它放到阅读区,大家再去仔细地找一找故事中的秘密吧。

(析:基于上一环节幼儿已经习得的符号经验,在该环节,首先,教师与幼儿一起阅读、了解绘本后半段内容,运用、巩固符号经验,同时引导幼儿联系实际情况谈谈自己的处理方法,帮助幼儿初步习得处理情绪的正确方式。其次,教师引导幼儿再次阅读绘本前环衬的内容,对活动开始前的猜测进行纠正,并阅读绘本的后环衬,从而连贯地理解符号在故事内容表达方面的作用,同时拓展幼儿处理生气情绪的方法。最后,教师引导幼儿试着再去寻找故事中藏着的秘密,促使其继续阅读、探究,激发幼儿再次阅读的兴趣。)

延伸活动:

将绘本投放在阅读区,让幼儿继续阅读,观察、发现绘本中封面、封底颜色的变化,画面前后背景色的变化,情绪舒缓后页面中的云朵形状等,从而发现绘本的有趣,产生对书面语言的兴趣,为阅读与书写准备打好基础。