小雨点“吹泡泡”

作者: 刘盈盈

午后,外面淅淅沥沥地下起了小雨。已起床的孩子们不约而同地趴在活动室的窗台上看雨,自由地聊着天:“外面下雨了。”“我们种的小苗苗在喝水呢。”“瞧,水里还有大滑梯的影子呢!”“咦?地上还有好多好多的水圈圈。”“水里会有蝌蚪吗?”……小班孩子特有的童言稚语深深地吸引着我,于是我挪挪座位,离他们更近一些,一边为小女孩们梳头,一边与他们共同享受着这场小雨带来的快乐。

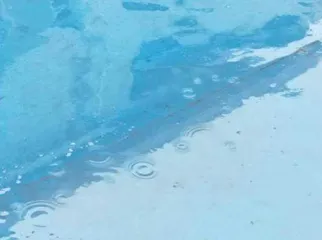

突然,不知是哪个孩子说:“小雨点在吹泡泡呢!快看,地上都是泡泡。”我下意识地向窗外望去。的确,小雨滴落在蓝色塑胶地面的水洼里,形成一圈一圈的水波纹,像极了在“吹泡泡”。我欣喜地回应道:“真的呢,你们看小雨点们吹的泡泡多圆呀!你们知道小雨点为什么能吹出这么圆的泡泡吗?”陶陶说:“我知道,它们从很高的地方落下来,才能吹出泡泡。”“你是怎么知道的呢?”我好奇地问。“我刚才趴在窗台上看见雨点从很高很高的天上掉下来。”我向她伸出了大拇指,笑着点点头。

孩子们全部起床后,都纷纷跑去活动室,趴在窗台上看雨。他们深深地被吸引了!于是,我决定延迟下午的区域活动,让孩子们尽情看雨。可是窗台无法容纳所有孩子。一时间,窗台变得有些拥挤。孩子们想出了各种方法。有的踮起脚尖,有的将小脑袋挤在前面两个孩子之间的空隙里,还有的用双手扒着书架……他们一个个都努力地透过窗户去看雨。不一会儿,有的孩子感到有些吃力,闹着要换位置。班里的午睡室也有一处能容下十来个孩子的大窗台,且活动室与午睡室中间有3米多宽的通道可以让孩子们自由穿行。于是,我将所有孩子分成两组,一组在活动室看雨,另一组在午睡室看雨,并请保育老师留在午睡室和孩子们一起看雨。这样既不会扫了孩子们看雨的兴致,也方便他们交流看雨的感受。

分组后,孩子们不用像刚才那样挤在一起看雨了,有了充足的空间,他们的劲头也更足了,叽叽喳喳地说个不停:“哇,快看那个大泡泡,里面还有好多小泡泡耶!”“咦,泡泡都是越来越大,越来越大,啪,就爆了。”“大的泡泡爆了,后面还有好多小泡泡,老师你看——”正当孩子们纷纷讨论着泡泡的形状、变化时,瑶瑶有了与众不同的发现:“老师,小雨点落在泥土里为什么不能吹出泡泡呢?”我扭头一看,瑶瑶正指着窗外的种植箱疑惑地问。“嗯,还没等小雨点吐出泡泡,泥土这个大怪兽‘嗷呜’一口把它吞进了‘肚子’里!”我边打趣,边装作“怪兽”向瑶瑶扑过去。听到我和瑶瑶的对话,好几个孩子都伸长了脖子看向种植箱,问:“老师,这是为什么呢?”“因为泥土会吸水,当小雨点落到泥土里,泥土就把它吸走了,所以小雨点才吹不出‘泡泡’。而操场地面是塑胶材质的,不吸水,积水多了,小雨点落下来,就会出现一圈一圈的‘泡泡’。”听我这么一说,他们似懂非懂地点了点头,又昂起脖子,扒着窗台,问道:“老师,那沙池里会有小雨点吹的泡泡吗?”“种植园里的鱼缸里能看到吗?”“大滑梯上会有吗?”问题一连串地冒了出来,孩子们的脸上充满好奇与期待。

我顿了顿,心想:是啊,小雨点落在那么多地方,可孩子们只能透过玻璃窗看看,能不能带着他们到户外去体验、感受一番呢?这样必然比我直接告诉他们“泥土会吸水”等结论要有意义。可雨下得实在突然,我既无法为孩子们提供足够的雨具,也担心他们因为没有雨具的保护而在看雨的过程中着凉。我向孩子们承诺下次带他们去户外看小雨点“吹泡泡”,他们有些失落,看雨的活动无疾而终。

我事后反思,即使在雨具不足的情况下,我也可以带孩子们站在活动室外面的走廊上,让他们更近距离地去观察小雨点“吹泡泡”,体验、感受雨天的乐趣。另外,我可以向幼儿园申请备足雨具,以备不时之需。同时,我需要争取家长的支持与配合。到那时,我一定会带着孩子们去雨里尽情地撒欢儿,让他们去看一看小雨点到底能不能在沙池里、鱼缸里、滑梯上吹出圆圆的泡泡,去踩一踩水,去照一照自己的影子,去感受小雨点落在掌心里的感觉,去听一听雨点落在遮阳棚上、滑梯上、小河里的声音……

在成人眼里,一场小雨多么司空见惯。而在孩子们的眼里,它是如此多彩,让他们充满好奇,不断地产生一个又一个疑问,涌现出各种奇思妙想。好在,我并未按部就班地开展下午的区域活动,去制止他们看雨,否则会抑制他们对雨的好奇心,也会遏制他们亲近自然的天性,错过一次大自然赐予的教育良机。

但仅仅在室内看雨是远远不够的。我们何不做好必要的准备,放开孩子们的手脚,激发他们的热情,调动他们的感官,带着他们尽情亲近大自然?我们何不紧紧跟随孩子的步伐,挖掘大自然中丰富多彩的教育资源,发挥其应有的教育价值,让教育更加真实、更加精彩呢?