以探究式学习为途径的幼儿园传统文化教育初探

作者: 钱旻

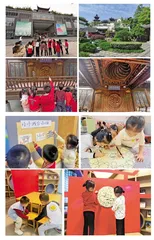

《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》出台后,全国各地幼儿园积极响应,开展了诸多传统文化教育的实践。优秀传统文化资源是开展传统文化教育的重要载体,然而,在利用优秀传统文化资源的过程中,许多幼儿园常常采用告知幼儿相关知识或安排幼儿进行相关制作活动等方式,导致幼儿常常成为被灌输者,缺少体验或只有浅层体验,难以达成理解优秀传统文化以及建立归属感的目标。我园在实践中发现,当教师引导幼儿对传统文化资源展开主动而持续的探究时,幼儿更容易萌发对传统文化的亲切感与认同感。那么,如何引导幼儿以探究的方式与周边传统文化资源进行互动?如何以传统文化教育的核心目标引导探究的方向?通过一段时间的实践,我们有了一些心得体会。下面以江宁织造博物馆引发的探究为例来加以说明。

一、以探究的方式与周边传统文化资源互动

以探究的方式与周边传统文化资源互动,意指让幼儿近距离接触优秀传统文化资源,引发他们在真实的问题情境中主动追寻、了解相关知识、故事等,在收集资料、实地观察、操作体验、参与讨论、发表见解等过程中主动建构与传统文化相关的经验,并真正萌发对中华优秀传统文化的喜爱之情与亲切感。教师在具体实施中可以从以下三个方面入手。

1.筛选资源,驱动探究

中华传统文化资源非常丰富,我们需要筛选既能引发幼儿兴趣,又能促进幼儿发展的传统文化资源,并以此为载体引发探究问题或任务,驱动幼儿开展探究。在筛选资源时,教师既要倾听幼儿的想法与感受,又要考虑幼儿的发展需要与传统文化的教育目标。因此,筛选资源的原则是幼儿有兴趣,行动有抓手,探究有意义。

我园位于著名的南京长江路历史文化街区,不远处就是江宁织造博物馆,馆内有丰富的传统文化资源,包括建筑、云锦、服饰、织造、园林、红楼文化等。为了筛选出合适的资源引发幼儿开展探究式学习,我们采取了让教师与幼儿分别参观博物馆的方式。教师在参观时,先寻找可能的适宜幼儿探究的资源,做到心中有数,并增加相关的知识储备。比如,教师在讨论后排除了红楼文化资源,认为它不符合现阶段幼儿的认知特点,但感觉博物馆里的假山、小桥、湖、回廊等具有传统的江南园林特色,且具备探究的可能,为此,教师查找和收集了相关资料,做好支持幼儿参观的准备。然后,幼儿在教师的组织下带着记录本或拍照设备参观博物馆。教师引导幼儿观察,与幼儿交流、讨论,发现自己的关注点与幼儿的关注点并不完全一致。比如,教师引导幼儿欣赏中式建筑,但幼儿首先被屋顶上的小兽所吸引;教师引导幼儿观察传统服饰的样式,但幼儿却饶有兴趣地找起了衣服上的花纹;教师带领幼儿关注曹府戏苑的结构,但幼儿特别关心大戏台上的藻井;教师带领幼儿观察园林、云锦,但幼儿只是匆匆一瞥……最后,经过年级组审议,教师结合幼儿的兴趣,确定了“中国房子”“花纹”“龙”“大戏台”四个研究项目,将其作为本次传统文化探究的起点。幼儿可以自由选择喜欢的项目研究小组进行探究。

此外,我们在筛选资源时还需考虑行动是否有抓手,即是否符合幼儿直接感知、亲身体验、实际操作的学习方式。比如,幼儿进入项目小组后,通过多次的参观、收集资料,纷纷提出了自己想要研究的问题:“龙一直都长这样吗?”“这个花纹是什么意思?”“屋顶上的小兽是什么?”“戏台上这个圆形的东西是什么?有什么用?”又或者形成一个个任务:“想要搭建一个大戏台”“想要制作一本自己的花纹小书”“想要画一条龙”“想要搭建一座中国房子”等。这些问题或任务都具备开展探究活动的条件,幼儿不仅可以开展实地考察、资料搜集、专家访问等研究行动,还可以进行绘画、制作、建构、表演等表达表现活动。像这样既能生成问题或任务,又能以符合幼儿学习特点的方式进行探究的资源,是适宜开展幼儿传统文化教育的资源。

最后,我们还需要对资源背后蕴含的人文内涵进行分析,筛选出符合中华传统文化核心价值观的内容,如审美价值、良好品质、生存智慧等,摒弃那些不适宜幼儿探究的内容。比如,在探究“龙”的活动中,教师有意识地忽略龙“尊贵”“皇权”的象征意义,不把龙袍上的龙作为探究重点,而将龙的形象、龙的成语故事等作为主要的探究资源。筛选后的资源更适合幼儿探究,也更具有传统文化教育的价值。

2.创设班级环境,支持探究

创设探究传统文化的班级环境,能激发幼儿的探究兴趣,支持幼儿的探究行为,对幼儿开展探究式学习具有重要意义。一方面,创设良好的心理环境能引发幼儿的自主探究,幼儿可以自主选择喜欢的传统文化资源并与之充分互动,实现自己的想法;另一方面,创设具有审美价值的、可操作的物质环境,能诱发幼儿的探究行为,并为幼儿持续探究提供动力,帮助幼儿在探究中主动建构经验,获得丰富体验。

在探究“大戏台”的活动中,幼儿前期对戏台的结构、功能等开展了许多研究,初步了解了戏台的藻井、悬空结构、装饰的功用,产生了想要拥有一个大戏台的愿望。教师原本设想让幼儿在教室的区角中用积木搭建小戏台,当这一设想与幼儿搭建大戏台的愿望冲突时,教师选择支持幼儿的想法,让他们到教室外选择场地进行搭建。最后,幼儿利用桌椅、KT板等材料搭建并装饰了自己满意的“大戏台”。在此过程中,教师顺应幼儿的兴趣并支持幼儿探究,让其获得了心理上的满足。在实现拥有一个“大戏台”的想法的过程中,幼儿不断与其产生“关系”,拉近了与传统文化的心理距离。同时,教师给予空间、材料等物质上的支持,让幼儿在选址、搭建、装饰等整个过程中充分展现自己对“大戏台”的理解:利用幼儿园大厅的天井模拟戏台上的藻井;与教师合作用KT板刻出飞檐翘角,制作上下场的门;用两张大桌子搭出架空的大戏台;与同伴合作画出大戏台背景上的圆形纹样装饰等。在这样的过程中,幼儿进一步了解了与“大戏台”相关的传统审美趣味、意蕴等,并通过在自己搭建的大戏台上表演戏曲唱腔以及与观众互动,获得了身临其境的体验。

在探究“中国房子”的活动中,教师在教室里准备了许多关于中国房子的科普读物,如《中国房子》系列绘本;寻找了许多有关的照片与视频,如小视频“近距离感受雕梁画栋”;购买了能体现斗拱、翘角、榫卯等外形特征的积木供幼儿搭建;等等。在探究“龙”和“花纹”的活动中,教师除了在环境中提供丰富的与龙有关的资源与创作材料外,还提供了许多与纹样、服饰有关的资源,让幼儿充分展开个性化的探究与表现。

在以上的环境创设中,教师主要是基于幼儿的认知特点与学习方式,从可扩展经验、可操作探究、可表达表现等角度入手,根据幼儿的兴趣与探究进程动态地创设环境。在这样的环境中,幼儿的兴趣和需要被激活、被尊重、被支持,幼儿成为积极的探究者。

3.寻找契机,推进探究

在持续而深入的探究中,幼儿不仅能丰富经验,用“经验”生长“经验”,成为“小专家”,也能叠加情感体验,从浅层兴趣到浓厚兴趣,在一段时间内保持关注,成为“爱好者”。因此,教师需要寻找契机推进幼儿对传统文化的持续探究。在此过程中,教师需要始终保持对幼儿的观察与倾听,关注他们与传统文化探究相关的语言、行为等表现,收集充分的信息;也需要不断提升自身的传统文化素养和传统文化教育能力,敏锐地察觉传统文化教育的契机;更需要进行辨别、分析与判断,思考推进传统文化持续探究的方向与策略。

在持续一个多月的探究“龙”的活动中,幼儿通过探究“龙从哪里来”“龙的样子”,知道了龙可能是古人结合各种动物的特征创造出来的,而且龙的形象不是一成不变的,从古至今发生了很大的变化。他们还和爸爸妈妈一起走进大社会,研究“哪里有龙”,结果在建筑、服饰、器物、装饰品上等都找到了龙,发出了“我们中国人真喜欢龙”的感叹。基于这种情感体验,幼儿萌发了画龙的想法。在第一次画龙后,他们对比古代艺术家雕刻或绘画的龙,觉得自己画的龙像毛毛虫,并在教师的追问下找到了原因,表达了“自己画的龙不够威武”的感受。教师从中敏锐地察觉到幼儿对美感的追求,以及他们对龙的特征的认识还比较粗浅模糊,便抓住契机抛出了“怎样画一条威武的龙”的问题,引导幼儿展开进一步的探究。在讨论中,幼儿提出回家和爸爸妈妈在图画书、视频上等寻找一条自己认为最威武的龙,并将其图片打印出来带到幼儿园,与同伴共同观察和欣赏。幼儿再次将自己第一次画的龙与古人画的龙进行对比,围绕“威武的龙”细致地观察龙的头、鬃毛、尾巴、爪、身姿等,进行了诸如“尖锐的爪”“血盆大口”“腾云驾雾”“本领大”等表达,并在进一步的对比、绘画中获得了中国龙“威武”“神气”“厉害”“能守护大家”等多种认识。从寻找龙、谈论龙、观察龙、创作龙,到自豪地把自己的篮球队命名为“闪电神龙队”,幼儿对于中国人喜欢龙、称自己为“龙的传人”有了进一步的理解,并与龙建立了情感上的联结。

在探究“花纹”的活动中,幼儿通过在博物馆里的服饰上“找花纹”,回到幼儿园进行“分花纹”“画花纹”“寻找花纹的秘密”等探究活动,喜欢上了各种花纹,并想成为设计师给古代袍服设计花纹。他们在设计好花纹并用水彩笔涂色后,发现水彩笔画的颜色没有博物馆里展出的服饰上的颜色好看。教师敏锐地察觉到其中蕴含着丰富幼儿中国传统色彩经验、提升幼儿审美情趣的价值,便立刻找来有关中国传统色的歌舞视频《满庭芳·国色》让幼儿欣赏,视频中富有诗意的中国色激发了幼儿的探究热情,生发了探究“中国色”的活动。幼儿通过查找资料认识了凝脂、桃红、藤黄、雪白等中国色,知道了中国色来源于自然万物、天地四时,引发了“找找身边的中国色”的活动,并在教师的追问下开始探索“怎样染上中国色”。可见,在实施传统文化教育时,教师有意识地观察、识别、判断幼儿的表现,并施以适宜的教育引导,能推动幼儿进行持续且有意义的探究。

二、以传统文化教育的核心目标引导探究的方向

以探究式学习为途径开展幼儿园传统文化教育,有时会出现重科学探究目标、轻情感认同与归属感目标的现象,出现教育方向的偏离。有学者在《幼儿园教师实施中华优秀传统文化教育现状、问题与对策》一文中谈到,教师应将培养幼儿对中华优秀传统文化的亲近感和认同感作为首要目标,将立德树人作为根本目的。因此,教师要不断回望传统文化教育的核心目标,根据幼儿感知、体验、理解传统文化的特点,运用适宜的方法与策略,有意识地实现传统文化教育的价值。

1.在探究中对比、联结

社会心理学家指出,人在社会生活中通过寻找“我”与“我们”的差异获得“自我认同”,通过寻找“我们”与“他们”的差异获得“社会认同”。因此,在幼儿探究过程中适度地纳入寻找中外文化差异的环节,能让幼儿在对比中对中华优秀传统文化中的“物”“技艺”“习俗”等产生熟悉感、亲切感。对幼儿来说,中华优秀传统文化资源有时只是探究与认识的对象,可能难以让幼儿产生情感上的联系,因此,教师需要让幼儿与传统文化资源产生“关系”,采用物我联结、古今联结的方式帮助幼儿与其“对话”,建立联系,从而萌发对传统文化的认同感。

在探究“中国房子”的活动中,幼儿对屋顶非常感兴趣。他们在参观和收集资料的基础上,集体分享了许多中国屋顶造型,如歇山顶、攒尖顶、卷棚顶、盔顶等。此时,幼儿的讨论聚焦在对屋顶的描述上,如盔顶长得像头盔,攒尖顶上有一个尖尖等。但当教师给幼儿欣赏国外房子的屋顶图片时,幼儿除了惊讶地表示国外的屋顶“很奇怪”“像帽子”“有半圆形”“有好多尖尖的三角形”等,还表达了“外国房子的屋顶和中国房子的屋顶不一样”“那是外国的,这是中国的”“中国房子的屋顶好看”等感受,从而在中外对比中获得对“我们中国的传统建筑是独特的、美的”初步印象。在探究“中国色”的活动中,教师带领幼儿欣赏中国画中的色彩,还在美工区投放了中国画作品与国外色彩明快的油画作品,让幼儿进行比较、交流:“你觉得颜色有什么不一样?”“喜欢哪一幅画,为什么?”“能看出哪一幅是中国画吗?”让幼儿感受中外美术作品中色彩的不同。

大戏台是中国戏曲文化的重要载体,承载着古人对美好生活的追求,蕴含了丰富的智慧。为了让大戏台和现今幼儿的生活产生联系,教师采取了物我联结、古今联结的方式,引导幼儿了解身边的“大戏台”——电影院、大剧院等,从中发现古今舞台的相同与不同,扩音、收音功能的传承与进步;教师还引导幼儿讨论现在人们是如何开展相关娱乐活动的——看电影、看演唱会、看赛事等,让幼儿体会古人与我们一样也有追求娱乐生活的精神需要。当这些内容被放在一起讨论时,大戏台就与幼儿的生活建立了联系。