强化学前儿童权利的法治保障:价值意蕴、核心要义与实践进路

作者: 洪秀敏 宋菲燕 蒲明玥

[摘 要] 学前儿童身心特点决定他们的权利必须得到特殊关注和保护。《中华人民共和国学前教育法》在一般立法保障的前提下对学前儿童权利及保障措施予以明确规定,强化了学前儿童权利的法治保障。在全社会理解学前教育立法精神的关键时期,深入剖析强化学前儿童权利法治保障的价值意蕴,明确学前教育立法在学前儿童权利保障上的核心要义,并探明保障学前儿童权利实现的实践进路,有助于确保学前儿童的权利得到维护和保障。

[关键词] 学前儿童权利;法治保障;《中华人民共和国学前教育法》

权利常被定义为法律赋予权利主体作为或不作为的许可、认定及保障,[1]是法律赋予人实现其利益的力量。[2]学前儿童承载着国家之未来与民族之希望,他们身心尚未成熟、自我保护能力薄弱、极易遭受侵害等显著特点决定了他们的权利必须受到特殊的关注和保护。这种特殊的关注与保护,不仅是道德层面的责任所在,更是社会发展与文明进步的必然要求,与国家和民族的长远利益息息相关。党和国家始终高度重视包括学前儿童在内的儿童事业发展。自党的十八大以来,保障儿童合法权益已连续三次被纳入党的报告。在政策层面,我国先后制定并实施了三个周期的中国儿童发展纲要,为儿童生存权、发展权、受保护权和参与权的实现筑牢了重要保障。[3]2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,针对未成年人基本权益保障工作进行了重要部署。[4]2024年7月,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》明确提出“加强和改进未成年人权益保护”“健全保障妇女儿童合法权益制度”。[5]在立法层面,《中华人民共和国民法典》为儿童的健康成长提供了全方位保障,《中华人民共和国未成年人保护法》与《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的全面修订,则进一步严密了儿童权利保护网络。

然而,尽管现有的政策、法律法规对适龄儿童,尤其是青少年儿童的权利保障有着显著的推动作用,但针对学前儿童的专门保护措施仍显不足,这在某种程度上限制了学前儿童权利的充分保障。2024年11月8日,《中华人民共和国学前教育法》(下文简称《学前教育法》)正式颁布,《学前教育法》在“学前儿童”专章第十三条提出“学前儿童享有生命安全和身心健康、得到尊重和保护照料、依法平等接受学前教育等权利”。体现了保护儿童权利的立法理念,完整地体现了儿童权利,其他各章的规定也处处体现出对儿童权利的保障。[6]学前教育立法在延续一般立法保障的前提下,针对学前儿童的保育与教育进行专门规定,更有利于儿童权利的保护。[7]《学前教育法》对学前儿童权利的系统阐述与明确,进一步强化了对学前儿童权利的法治保障,也成了这部法律最为凸显的一个亮点。因此,在全社会理解立法精神的关键时期,深入剖析强化学前儿童权利法治保障的价值意蕴,明确《学前教育法》在学前儿童权利保障上的核心要义,并探明贯彻《学前教育法》以确保学前儿童权利得以实现的实践进路,有助于确保学前儿童的权利得到切实维护和保障。

一、强化学前儿童权利法治保障的价值意蕴

我国已有法律均对各自领域中涉及的儿童权利予以明确规定,使得儿童的生命权、健康权、受教育权等基本权利得到法律保障,也让尊重儿童的人格尊严成为儿童保护工作的基本遵循。[8]然而,由于针对性不强,对学前儿童权利保障的力度尚显不足。国际社会普遍以权利本位理念来保障学前儿童权利,并通过法律确立学前教育制度,努力推动学前儿童的权利从法定权利转化为现实权利。[9]因此,《学前教育法》对于学前儿童权利及其保障措施的规定,对于强化学前儿童权利的法治保障具有重要价值和意义。

(一)学前儿童权利的法治保障是落实科学儿童观的有力彰显

在不同的历史时期,道德观念、社会基础都存在差异,相应地,法律规则与权利配置也各有不同。由于历史的特殊性,传统的儿童观制约了人类社会对儿童权利的认可。传统观点往往将儿童视为小大人、附属品,既忽视了儿童的独特性,也未认识到儿童的权利。[10]当成人社会的价值成为社会准则时,儿童的权利就需要成年的代理人予以伸张,儿童的需求是否得到满足也是由成年的专家予以核查和修正。[11]在这种情形下,儿童沦为成人的支配与改造对象,其权利在极大程度上遭到了漠视。此后,随着人们对儿童生命特性认识和理解的不断深入,儿童作为权利主体的观念在世界范围内普遍流行。[12]近代学者洛克、卢梭等人对儿童观的理解与呼吁为儿童权利观念的最终形成奠定了思想基础。从道德层面来看,人们愈发清晰地意识到儿童需要被保护和支持,这为儿童权利的独立存在及完善保护筑牢了根基。随后,一系列国际人权文件,诸如《日内瓦儿童权利宣言》(1924)、《世界人权宣言》(1948)、《儿童权利宣言》(1959)、《国际人权公约》(1966)以及《儿童权利公约》(1989)等相继颁布,众多国家也纷纷制定相关法律,用以明确与保障儿童权利。这些条约以及法律文件的颁布,促使保障儿童权利成为国际社会的广泛共识,同时也引发了人们对科学儿童观的高度关注。可以说,法治是科学儿童观从理论转化为实践的核心力量,法治的权威性和规范性使得科学儿童观所倡导的尊重儿童天性、遵循儿童发展规律等理念能够真正落地生根。因而,《学前教育法》不仅是从法理层面对学前儿童权利重要价值的一次重申与巩固,更是现代儿童观念精髓的彰显,以确保学前儿童权利在复杂社会结构中的稳固地位。

(二)学前儿童权利的法治保障是捍卫个体尊严的必要途径

人的尊严和价值代表了人类思想文明的现代深度,[13]“人的尊严”被视为基本权利或人权的核心价值范畴。[14]尊重学前儿童,即意味着承认在生命起始阶段,每个个体便具备不可侵犯的内在价值。康德认为“自由是独立于别人的强制意志,而且根据普遍的法则,它能够和所有人的自由并存,它是每个人由于他的人性而具有的独一无二的、原生的、与生俱来的权利”。[15]由此可见,权利构架作为实现“个体尊严”这一崇高理想不可或缺的支柱,其重要性不言而喻。诚如费因伯格的权利理论所言,权利的重要性就在于确保每个人均得到符合康德理想的对待,要考虑如何保障个人权利,使个人能够在法律的框架内被当作目的本身来对待,充分体现其自主性、平等性和尊严。[16]此外,马斯洛在《动机与人格》(1954)一书中将人的需求具体表述为生理、安全、爱与归属、尊重以及自我实现等五个层次。[17]根据需求理论,每一个人都可能具有五种基本需求,学前儿童也不例外。在日常生活中,学前儿童常常对他人的肯定和鼓励表现出高度期待,这充分表明认可和尊重是他们作为个体的内在需求。而这种需求对儿童的情绪、情感有着至关重要的影响,积极地认可和尊重儿童能够促进他们形成健康的情绪、情感。因此,《学前教育法》对学前儿童权利的明确,为学前儿童个体尊严的保障提供了坚实且富有权威性的框架支撑,确认了学前儿童作为独立个体所拥有的尊严,使其在社会生活的各个层面都能获得应有的尊重与保护。

(三)学前儿童权利的法治保障是维护合法权益的制度屏障

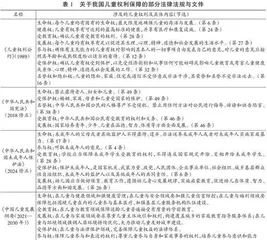

我国自1990年8月29日签署《儿童权利公约》以来,又通过多部法律对儿童基本权利予以明确。例如,《中华人民共和国教育法》第九条规定,“中华人民共和国公民有受教育的权利和义务”。[18]《中华人民共和国未成年人保护法》“总则”第三条规定,“国家保障未成年人的生存权、发展权、受保护权、参与权等权利”。[19]同时,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把培养好少年儿童作为一项战略性、基础性工作,坚持儿童优先原则,大力发展儿童事业,保障儿童权利的法律法规政策体系进一步完善。[20]当下,我国现行的法律法规及相关文件已构建起儿童权利保障的基本框架,使其在工作实践中有法可依、有章可循,保障内容也逐步趋于具体化(见表1)。然而,由于学前儿童缺乏自我保护的能力,其被忽视、被侵犯的现象仍有发生。最高人民检察院发布《未成年人检察工作白皮书(2023)》的数据显示,2023年,全国检察机关共批准逮捕侵害未成年人犯罪53 286人,提起公诉67 103人,同比分别上升35.3%、14.9%。[21]教育部发布的违反教师职业行为十项准则典型案例涉及多项学前儿童在园被体罚、猥亵、伤害等生命权、发展权受损事件。这些典型事例揭示了社会对学前儿童权利漠视的重要问题。因此,《学前教育法》对学前儿童权利的法治保障意义重大,有助于细化社会与个体在对待学前儿童时应遵循的行为准则,明确界定不可触碰的法律红线,从而有效预防并制止各类可能对儿童造成伤害的行为,为学前儿童的健康成长与全面发展筑牢坚实的法治屏障。

二、强化学前儿童权利法治保障的核心要义

权利的实质实现,需在学前教育实践中,把形式层面的权利转化为具体的实践指向和保护细则。《学前教育法》以“最有利于儿童的原则”为指导规定了学前儿童的各项权利,包括生存权、受保护权、受教育权、发展权和参与权等,构建了系统的学前儿童权利体系。[22]这不仅是对《儿童权利公约》理念的本土化阐释,也是对儿童早期发展权利承诺的具体实现。此外,《学前教育法》还规定了政府的相关责任,具有非常强的可行性、针对性和操作性,有力地确保了学前儿童权利在实践层面得以有效实现。

(一)确保生存权:安全首位,身心健康

生存是享有一切人权的基础,是处于首要地位的权利。[23]生存权这一概念,其根源可追溯于自然法哲学与人权理念的深厚土壤,它强调了个体自出生之日起即被自然赋予的、不可剥夺且不可转让的生命保有权益。洛克最先把“生命”放在“Rights”这一概念之中,认为“不可把生命与自由交由他人处置”。[24]《欧洲人权公约》、法国《人权宣言》和美国《独立宣言》都规定“生存权”“生命权”“人身安全权”等作为人的基本权利是与生俱来的,应当受法律保护,任何人(包括政府)不得故意剥夺。[25]我国《中华人民共和国民法典》第一百一十条规定“自然人享有生命权”。由于学前儿童处于心智与身体发育未成熟阶段,缺乏必要的自我保护能力与意识,高度依赖于监护体系及社会关怀,其生命权的保障更显特殊与迫切。

《学前教育法》在第十三条规定“学前儿童享有生命安全和身心健康、得到尊重和保护照料、依法平等接受学前教育等权利”,此规定彰显出对儿童生命特殊价值的深切关照,明确了学前儿童的生存权。同时,《学前教育法》第五十一条规定“幼儿园应当把保护学前儿童安全放在首位”,这清晰确立了安全首位的实践指向。就具体实施举措而言,《学前教育法》第六十七条规定“县级以上人民政府及其有关部门应当建立健全幼儿园安全风险防控体系”,并在第五十三条规定幼儿园应当建立科学合理的一日生活制度,做好全日健康观察、食品安全、卫生与消毒等卫生保健管理工作,切实强化对幼儿安全的全方位监管。此外,《学前教育法》还在第四十四条将幼儿园园长、教师、保育员、卫生保健人员、安全保卫人员和其他工作人员的入职条件列出,杜绝有违法犯罪记录人员混入幼儿园职工队伍,有效规避可能对幼儿生存造成的潜在危害。《学前教育法》的坚定立场与明确规范,对于学前儿童生命权的全面保障具有举足轻重的意义与价值,也提示全社会在保障学前儿童权利时维护好幼儿的生存权是首要的。

(二)凸显受保护权:特殊关注,优先保护

受保护权是儿童权利的一个重要组成部分,也是儿童的基本权利。联合国儿童基金会将儿童保护定义为预防或保护儿童免遭暴力、剥削、虐待与疏忽。[26]从法律层面审视,学前儿童属于无民事行为能力的人,自身并不具有足够的自我保护和行使权利的知识和能力,他们的权利实现依赖于成人社会的保护,需要被特殊关注和保护。故而,学前儿童权利的切实实现在很大程度上依赖于成人社会所构建的保护网络,这也决定了他们理应成为被特殊关注与优先保护群体。因此,为了维护儿童的受保护权,国家应采取立法、行政与社会层面的举措,辅以必要服务与干预,建立有效的保护机制以识别和应对学前儿童可能面临的各种风险和威胁。

《学前教育法》重申了儿童作为弱势群体应受到特殊保护的要求,鲜明突出了“特殊关注,优先保护”的核心要义,有力回应“坚持最有利于学前儿童的原则”这条规定,进而为后续其他下位规范性文件的制定奠定了基础。在维护学前儿童受保护权方面,《学前教育法》构建了严密的保护机制,例如,在第十九条规定“任何单位和个人不得组织学前儿童参与违背学前儿童身心发展规律或者与年龄特点不符的商业性活动、竞赛类活动和其他活动”,在第七十九条、第八十条规定对任何形式的歧视、侮辱、虐待及性侵害儿童行为实施严厉的法律制裁与责任追究,确保学前儿童在法律的庇护下免受侵害。由此可见,《学前教育法》在立法精神上凸显了对侵害学前儿童权利的零容忍态度,以及维护学前儿童身心安全的坚定决心。此外,在落实学前儿童受保护权方面,《学前教育法》第二十一条还从身体保护延伸至个人信息保护,明确规定“幼儿园及其教职工等单位和个人收集、使用、提供、公开或者以其他方式处理学前儿童个人信息,应当取得其父母或者其他监护人的同意,遵守有关法律法规的规定”。在当前的信息时代背景下,社交媒体和短视频平台的迅猛发展导致儿童个人信息泄露的风险显著上升。在幼儿园的官方公众号等宣传媒介上,幼儿的照片、视频以及姓名、生日等敏感信息经常被公之于众。必须给予高度重视的是,一旦这些信息落入不法之徒手中,极有可能遭受恶意传播,给幼儿带来潜在的安全风险。因此,该项规定进一步加大了对学前儿童名誉、形象以及心理健康的保护力度。