自我解释对4~6岁学前儿童基于规则类别学习的影响

作者: 崔力炎 张天羽 张向葵

[摘 要] 自我解释能够有效促进学前儿童基于规则类别学习能力。本研究以417名4~6岁学前儿童为被试,旨在探索自我解释能否促进学前儿童规则建构能力发展并发现更多的类别特征。研究发现:(1)自我解释能够有效促进儿童的类别学习;(2)自我解释对儿童规则建构能力发展的影响存在年龄差异;(3)儿童规则建构能力和自我解释会影响其对类别特征的识别情况。为了更有效地促进学前儿童的早期类别学习和认知发展,教育者可以引导儿童在实际观察、操作和探索中以自我解释的方式将思维过程言语化,从而获得经验性知识,深化对学习内容的理解;在此基础上,根据儿童年龄特点及接受水平来分配教学任务的时间和数量,以过程性积极评价为主,提升儿童自我效能感、注意力及信息加工能力。

[关键词] 自我解释;规则类别学习;类别特征

一、问题提出

儿童是通过对事物因果关系的推理和学习去理解世界。2012年教育部颁布的《3~6岁儿童学习与发展指南》强调,要“合理安排一日生活,最大限度地支持和满足幼儿通过直接感知、实际操作和亲身体验获取经验的需要”[1]。对儿童来说,能够将外界感知到的知识归纳、整合并作出逻辑推理行为是认知发展水平得到提升的标志之一[2]。而类别学习作为有序组织、存储和表征复杂信息的重要方式,能够帮助儿童达到辨别、预测和评估周围环境的目的。因此,探索学前儿童抽象逻辑思维的发展变化,促进类别学习能力的提升,可以为学前儿童认知发展提供有效支持。

类别学习(category learning)是指学习者通过多次的分类练习学会如何将感知到的刺激以不同的特征进行归类的过程[3]。阿什比(Ashby)等人提出的COVIS双系统模型(competition between verbal and implicit systems model),也称“多类别学习系统”,是目前类别学习研究中使用最为广泛的理论模型[4-5]。该模型主张类别学习具有两种学习系统:基于规则的(rule based,RB)类别学习和信息整合的(information integration,II)类别学习。基于规则的类别学习主要依赖使用假设检验或可言语描述的规则习得,其分类规则包括一维规则、合取规则、析取规则和或否规则[6],其中一维规则是指仅依据一个特征作为分类标准,而忽略其他特征,合取规则则是指同时满足两个特征作为分类标准。信息整合的类别学习需要基于大脑与特定动作建立联结,以联想的学习方式习得,且规则难以用言语表达[7]。在信息整合的类别学习中,个体不仅需要完成较难的学习任务,还需调动更高的抽象思维能力。由于本研究主要关注学前儿童的类别学习,因此选取基于规则的类别学习为考察对象。已有研究表明,儿童基于规则的类别学习主要依赖两种分类方式。第一种是根据单一规则进行分类。即儿童类别学习实质上是其基于感知到的表面相似的规则而作出分类推理行为,当接收到的刺激符合该规则时,则归为该类别[8]。例如,幼儿在对色彩鲜艳且主题不同的绘本进行分类时,会更依赖于颜色特征而非抽象的内容特征。研究还发现,4~16岁儿童能够识别合取规则特征,但年龄较低的儿童只能依据一维规则特征做出分类行为[9]。第二种是根据先验知识经验进行分类。随着知识积累达到一定程度时,儿童会基于当前经验和能力做出分类判断。例如,儿童对于水果与药品的区分会依据所学知识进行识别分类。总结已有研究不难发现,现有对儿童类别学习的研究一是集中在已有知识经验的基础上进一步探究儿童对类别成员特征的判断[2,10],且幼儿更依赖感知到的简单规则特征进行分类;二是探究儿童对人工类别材料加工的年龄差异[11]及类别学习的基本发展变化[12]。虽然类别特征的高度相似的确能够促进儿童对差异特征的识别,但也会导致儿童过于依赖简单的规则进行分类。骨架原则(innate skeletal structures)理论认为,儿童最初的认知加工存在一定的初始结构,即天赋且特殊的知识领域,早期的认知发展得益于对该领域中相关数据的提取[13],而更高一级的认知则需要在初始结构的基础上通过遗传、经验与环境的社会交互,形成对因果关系的理解,进而形成连贯、理性的认知加工方式。类别学习作为一种高级的思维发展过程,不仅需要学习者充分调动自我记忆与认知,还需通过言语推理和假设检验来实现学习目标[14]。因此,推动儿童类别学习发展的关键在于巩固和提升儿童对信息的推理能力,而自我解释恰恰是影响推理能力的重要因素。

自我解释是指陈述者作出主体性解释的一种行为,它具有明确的自我指向性,也是个体对已有知识系统的信息补偿。米歇尔·奇(Chi)等人首先提出学生存在自我解释(self explanation)活动,并验证了自我解释与学习成绩呈正相关[15],即无论是对别人还是对自己做出解释,都能有效促进学生的学习[16-18],而学习者作出自我解释的过程即是对学习材料注意力高度集中的深层次认知加工过程。自我解释能够促进个体在学习中主动理解学习内容与相关信息,具体过程包括整合现有知识、自发建构知识、生成新旧知识联结以及修复错误知识等[19]。双重编码理论(dual coding theory)认为个体的认知加工过程同时存在视觉和言语编码[20],其中言语编码是以口头表达的形式处理信息的输入与输出,它可以促进信息的存储由短时记忆向长时记忆流动[21]。实证研究表明,言语线索能够促进3~6岁儿童做出更为准确的分类行为[22],且儿童从4岁起便具备对相关信息产生自我解释策略的能力[23]。但随着儿童知识角色的发展变化,其信息加工方式会随着个体的成长而自动由简单的概念学习转为复杂的理论驱动加工[11],由社会互动所形成的经验性学习可能会促使他们在学习任务中启用内隐性的自我解释策略。然而以往研究并未将自我解释策略具体分为内隐和外显两类,但许多间接证据却表明不同的自我解释方式对个体注意力的影响存在差异[24],这可能是由于机体对信息的加工方式不同,从而形成了外显学习或内隐学习。学习策略是能够帮助学习者在学习活动中有效学习的方法、技巧或调控方式,它既可以是内隐的无规则系统,也可以是外显的操作程序与步骤[25]。而自我解释作为学习策略的一种,也可以分为内隐性的自我解释和外显性的自我解释。因此,当外显的自我解释策略启动时,个体对信息加工的方式更趋向有意识的、采取一定策略的外显学习;当内隐性的自我解释策略启动时,个体的学习会由无意识向有意识推进,而这也是形成内隐学习的过程。

在促进学习者进行自我解释时,教育者通常会引入相关的内容提示作为诱发策略。诺克斯(Nokes)等人提出了填空提示(gap filling)和心理修正模型提示(mental model revision prompts)两种自我解释机制[26],且认为自我解释的提示诱发包括开放式、聚焦式、资源式、基于资源和基于选项等不同类型[27]。以往研究表明,提示的形式会影响个体自我解释的诱发程度,进而对学习者的注意力和信息加工过程产生不同的影响[27]。因此,提示个体通过言语表达对信息进行有意识、有策略的加工是启动外显自我解释的方式;引导个体在类别学习中使用与环境接触而习得的经验性知识加工方式则会在一定程度上启动内隐性的自我解释。目前关于自我解释对学前儿童类别学习的代表性研究多集中于西方,国内对儿童类别学习的研究多集中于在不同学习材料或先验知识经验的影响下其认知发展变化的年龄差异,鲜有研究探讨自我解释对儿童类别学习的影响。基于此,本研究将以提示的方式启发儿童进行外显自我解释和内隐自我解释,从一维规则与合取规则两种分类规则入手,探究自我解释对4~6岁儿童在基于规则类别学习中规则建构能力及对类别特征的识别情况的影响。

二、研究方法与程序

(一)研究对象

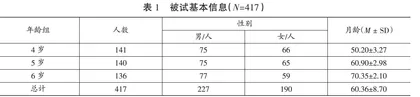

本研究采用分层随机抽样方式,选取吉林省某市多所幼儿园三个年龄组的学前儿童共447人为研究对象,除预实验及未完成实验的30人,共计417人,其被试数据进入统计分析。儿童月龄分布在43~75个月,所有儿童均为右利手,且在施测前均已征得儿童及其监护人的同意。被试具体信息详见表1。

(二)研究设计

实验参考经典强分离范式[28],本研究在探究自我解释如何影响学前儿童类别学习的基础上,通过内隐与外显的强分离,进一步验证是否存在内隐性的自我解释对控制组产生影响。具体而言:外显自我解释是指在与成人的互动中,提示儿童有意识地对规则和类别特征进行言语描述;内隐自我解释是指提示儿童熟悉识记材料,通过建立先验知识经验完成学习任务。为更好地在实验中区分外显与内隐自我解释,本研究采用“言语回答”来操纵外显自我解释,用“观察”来操纵内隐自我解释,采用2×2×3的多因素被试间混合设计,即外显自我解释(有/无)×内隐自我解释(有/无)×年龄(4岁、5岁、6岁),每个年龄阶段为4组,分别为外显自我解释+内隐自我解释组(有言语回答+观察)、外显自我解释组(仅言语回答)、内隐自我解释组(仅观察)、控制组(无言语回答+无观察)。其中自变量为是否提示儿童做出言语回答行为(外显)、是否提示儿童做出非言语观察行为(内隐),因变量1为分类阶段的规则建构得分,目的是验证自我解释是否会影响儿童规则建构能力;因变量2为儿童发现类别特征的总数,目的是验证自我解释是否会影响儿童对类别特征的识别情况。实验各组被试分配情况详见表2。

(三)研究工具

在以往关于儿童类别学习的相关研究中,实验材料多为汽车、食物等物体的图片,熟悉的材料并不能确定先验知识是否会对实验结果产生干扰。同时,无相关背景知识的人工材料难度较大(如建筑模型),不适用于4~6岁学前儿童使用。因此,本研究将选用爱德华兹(Edwards)等人关于成人自我解释对类别学习的影响研究中的实验材料(见图1),并在此基础上针对儿童认知发展特点,通过多次预实验对材料进行相应的修改,简化了材料中较为复杂的部分。

学习阶段的研究材料将机器人天线改为闪电和毛毛,机器人的胳膊加上圆圈或方块,脚的形状统一为尖脚或平脚(见图2)。为区分学习阶段的任务,本研究将正式分类阶段中的机器人手部进行了修改(见图3),分类规则确定为每四个小机器人为一类,并提问儿童可以得到多少种分类方式。分类规则具体如下:(1)每次分类时只按照天线、身体、脚或手的单维度相同规则进行分类(4种一维规则);(2)每次分类时按照“天线和脚”“手和身体”两个维度相同的规则进行分类(2种合取规则)。共计 6 种可建构的分类规则。

(四)实验流程

整个实验分为预实验与正式施测两个部分。预实验确定了组间儿童月龄分布、实验材料的难易程度和适用性以及分类阶段的分类次数,并结合入园标准、教师评定及韦氏智力量表评估了儿童在言语和操作方面是否具备参与实验的能力。正式施测分为三个阶段,分别是学习阶段、分类阶段、自我报告阶段。每组儿童于正式施测前三天均进行了组间同质性检验,以防止先验知识水平对分类阶段的结果产生影响,使用学习阶段的实验材料收集各组儿童对正确类别特征的识别情况,不同组间被试对类别特征的识别程度无显著差异F(3,413)=0.907,p=0.438,说明各组被试前期对类别特征的掌握程度相当。一位儿童完成整个实验需要30分钟至40分钟。

学习阶段:该阶段的目的是为儿童提供学习类别特征的方式。首先,研究者向儿童展示图2所示的分类规则,该规则中可以发现将头部为闪电和尖脚的分为一类,将头部为毛毛和平脚的分为另一类。在该阶段中,儿童通过学习可以识别两类机器人相同和不同的特征,同时了解对机器人的分类可以通过一维规则或合取规则进行。该阶段不进行对错反馈,在儿童不够集中时给予提醒(约3分钟)。具体指导语如下:

外显自我解释组:小朋友你好,我们要一起完成一个任务。请你告诉我为什么左边4个人成为好朋友,右边4个人成为好朋友。还因为什么呢?(仅言语回答)

内隐自我解释组:小朋友你好,这里面是一些机器人,请你认真观察左边4个人和右边4个人,稍后我们要帮助新的机器人找朋友。(仅观察)

外显自我解释+内隐自我解释组:小朋友你好,我们要一起完成一个任务。请你告诉我为什么左边4个人成为好朋友,为什么右边4个人成为好朋友。请你再认真观察一下左边4个人和右边4个人,稍后我们要帮助新的机器人找朋友。(言语回答+观察)

控制组:仅展示材料,无指导语,无互动。