晚清《启蒙画报》中的“儿童”图像符号学分析

作者: 杜赛男 孙秀蕙

[摘 要] 早在晚清第一个新式学制——“癸卯学制”实施之前,当时的知识分子就以办报实践推行教育新观念。西方的一些新教育、新话语和思想经由报刊图文的建构,成为影响近代教育在民间落地与扎根的一环。本研究以中国北方的第一份儿童教育刊物——《启蒙画报》(1902-1904)为分析标的,运用巴特的图像符号学,探究思想转型时期的教育报刊如何运用图像与文字建构儿童形象并传递教育观念。研究从儿童学习知识的三方面——学什么、怎么学、如何用予以呈现,并从“明理/礼”“松绑”“活波”的儿童形象建构中,揭示出文本对儿童主体性的重视及对社会现实的改良关怀,其实用、实际、实现的教育主张扎根于儿童日常生活的经验,体现了比美国教育家杜威更早的实用思想之运用。

[关键词] 晚清;教育观念;图像符号学;儿童形象;《启蒙画报》

一、由“书”到“报”的启蒙媒介转型

20世纪初,中国教育史上发生的最重大的事件,莫过于科举制的废除与近代学制的建立,但因癸卯学制的章程,即清政府实施的第一份幼教法规《钦定蒙学堂章程》(1902)与《奏定蒙养院章程及家庭教育法章程》(1903)内容多模仿日本于19世纪末公布的《幼稚园保育及设备章程》(1900)而被视为“将就凑合下的开端”,[1]鲜少对其展开讨论。但其实晚清面临的教育“三千年未有之大变局”,并不是从官方落实“癸卯学制”开始的,早在甲午战后,民间文人就已经通过办报参与时政讨论,积极建构新的教育观念。[2][3]

《启蒙画报》(1902年6月23日至1905年初)是中国北方第一份京话白话文搭配图像,以“开蒙智”为目的的教育读物,它创刊于清政府出台“癸卯学制”前后,由彭翼仲(1864—1921)及其堂弟彭子嘉(1864—1921)以个人集资方式在北京创办。[4]本研究以其为分析目标的首因是它的文本内容紧密地贴合着北京的在地生活与时事,可让今日读者从儿童形象的建构中,捕捉到新式教育观念落地的细节。其次,从文本特性来说,《启蒙画报》使用的语言是当时通行全国的官方语言(官话),也是后来白话文运动的文字基础(京话),图像则指涉现实意义,这大大降低了民众阅报的门槛。再次,在刊物与社会的互动方面,创办人彭翼仲一边办报一边开设蒙养学堂,更因参与启蒙民众的社会实践而誉满京城。当时北京第一批讲报人凤竹安、卜广海、王子真等,常将《启蒙画报》《京话日报》《敝帚千金》等各种新闻报与白话报汇整起来,去东新街万来轩或是东南城角的立兴茶园、北马路的天聚茶楼等阅报处或茶楼宣讲报纸内容。中国戏曲艺术大家梅兰芳的《孽海波澜》(1914年首次编演)故事原型正是彭翼仲,其刊物内容可被理解成当时新派文人想法得以体现的具体场域。[5]最后,从《启蒙画报》的发行及影响来看,它的出刊时间虽不足三年,但因其兼具杂志与教科书的特质,其合订本可在停刊之后继续流通,现代文学家郭沫若、教育家梁漱溟、新闻学家萨空了都曾在回忆录中提及《启蒙画报》对他们童年的影响。[6][7][8]

由此,本文视《启蒙画报》为一份与清政府推行“癸卯学制”并进的,承载新派文人教育观念的文本,而“儿童”作为联结彭翼仲办报、办学,将教育观念转为具体图文的关键,可作为探究文本里教育观念的入口,图像符号学则从建构的视角提供了深入文本分析的工具,使研究者得以从符号运作里揭示意义产制中被刻意凸显与遮蔽的历史细节。其研究成果,一方面可从民间办报的视角,丰富晚清教育转型的讨论;另一方面则从研究方法上转换了看待历史的思维,也就是不是追问“意义是什么”,而是聚焦“意义如何被创造出来”的表意过程,这一图像符号学路径能够深化教育史学者的文本分析,并从观念形塑的过程里,为检视与反思教育转型中的问题开拓议题建构的空间。

二、由“书”到“报”的启蒙媒介转型

晚清报刊未出现之前,蒙学读物是启迪儿童的主要媒介。学者喻岳衡曾统计,及至清朝,中国蒙学读物已经有1 300余种,其编纂群体上至理学家、心学家,下至讲经、讲学的名儒或私塾先生,但其题材多涉猎人文领域的知识生产,如,以识字为导向的字书;注重伦理教化的道德类、历史类蒙书;强调日常行为规范的学规、学则,训练幼童习字、做对或指导经学入门的工具书等。[9][10]

19世纪末20世纪初,蒙学的教育情境因新式媒介的引入发生了变化。在石印机与铅字机引入后,晚清纸质媒介的印刷速度、印刷量大幅攀升,加上蒸汽机、邮局等运输系统的设立,讯息传递的速度、影响的范围远胜从前。[11]1895年,日本明治维新的成功与中国甲午战败的刺激,使新派文人纷纷办报救国、论时务,在对日本进行通盘考察的过程中,开明官绅与新派文人意识到:日本取胜的关键之一在于新式学堂系统的完整性、实业人才的培养和专门学校的设立,但晚清旧有的学校体制在国子监和府州县学下,还没有建立逐级递进的学堂体制。为弥补基础教育的缺失,新派文人在自办报刊中呼吁政府、民间士绅重视幼儿教育。

1897年,梁启超于《时务报》中陆续发表《论幼学》系列文章,在批判科举制度过程中,他将幼儿教育与国家命运联结,并比照日本幼儿教育模式,呼吁政府和民间对幼儿教育加以重视。1898年,上海大同译书局刊行康有为撰写的《日本书目志》,书中第十卷“教育门”介绍了日本的教育书目,并引入“幼稚园”“教育学”等日本转译西方的词语,用以传递“儿童应送去幼稚园/学堂读书”“学习西学”等新式教育观念。[12]

在康、梁的宣传与倡议下,仿效日本建立近代幼儿教育成为报刊的关注点,《新知报》《湘学新报》陆续发表了《论课蒙宜有次序》《常昭试办小学堂条例议》《幼学通议论(续)》等环绕如何开设基础教育的文章;同年十一月,拥有科举出身,又具备国外留学经历的汪康年、曾广铨等人组成蒙学公会,通过创办《蒙学报》将分科、分龄等近代教育观念以报刊的形式加以宣扬。[13]清政府新政(1901—1911)实施后,文人士子更是创办了专门以儿童为阅读对象的刊物,如北京《启蒙画报》、上海《童子世界》等。

近代史学者马勇曾将晚清办报文人分为两代。第一代是以严复、梁启超、汪康年等为代表的,在列强入侵晚清时期,率先感知时势危局,主动倡议西学和变法的沿海士大夫文人与维新派人士。[14]他们面向文人士子内部进行启蒙,运用报刊这一新形成的传播媒介,将分散在各地、处于各阶层的文人集结起来,以凝聚成公众舆论,促使清政府推行改革政策,“幼儿教育”即是在此脉络下形成的社会转型议题。

第二代报人,则是在新式时期才进入报界,并在观念上受到第一代报人的影响。其中的代表——以《启蒙画报》《京话日报》《中华报》三份刊物而为人所知的彭翼仲,在甲午战后仍是明哲保身、远离政治改革之人,直至义和团盲目且暴力的爱国行径引发八国联军进京和东西两宫出逃,才让他从生死劫难中萌生办报“辟教育儿童之捷径”这一从根本上解决国难危机的想法。

尽管第二代报人参与办报的时间较晚,在知识获取的形式上,也受限于传教士书籍、翻译等二手资料,但他们却将办报的视角瞄向了作为社会基础的民众。为降低阅读门槛,同时促进阅读兴趣,“画报”与“白话文”图文并茂的形式成为报刊传递观念的“启蒙”新利器。为培养社会的阅报风气,也让不识字的人能接触到报刊中的信息,彭翼仲在北京积极推动戏曲改良,并将《启蒙画报》的内容以茶馆演说、讲报亭的形式传递。换言之,此时参与社会启蒙的办报文人,已将教育观念转为可以从图的形象、文的拣选里把握的具体故事。

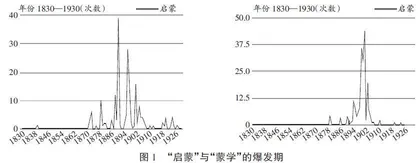

图1是研究者以“启蒙”“蒙学”为关键词,从中国近代思想及文学史专业数据库中整理出的报刊数据资料,其结果显示,约莫甲午战后到新政之前,是报刊讨论“启蒙”的高峰;新政时期则是“蒙学”备受关注。它呼应着上述两代报人的发展轨迹,并在“启蒙—蒙学”的焦点转移里,显现出晚清办报文人可能持有的思想转型历程,易言之,新政之前,文人内部间的“启蒙”着重受西风东渐思潮影响下的观念博弈,新政时期,则在明确废除科举制的方向里思忖传统蒙学与外来幼儿教育如何调和的问题。

中国当代历史学家张灏以“思想转型时代”(1895—1925)概念诉说这段历史,其原因在于,晚清的后30年,讯息传播模式剧烈地变动,带动了新式学堂的建置与教育体系的改革。[15]张灏视新政时期(1901—1911) 为近代教育转型的发轫:其一,新旧教育制度以官方法令形式完成了替换;其二,官方与民间协力推动教育机构的建置,无论幼稚园、蒙养院、新式蒙养学堂、女子学堂等都得到一定程度的发展;其三,新式教材、教学法、章程等都在相对宽松的教育环境中以多元的形式呈现。学者王汎森则将这段晚清社会改革的成果,视为办报文人借用新式媒介重塑人们认知思维的“启蒙”开端,他在清末民初的思想史研究中提及,我们虽将晚清、辛亥到五四新文化运动视为一个连续递变的格局,但这个所谓的延续却并非简单的连续:[16]

近代人的“后见之明”每每把历史中一些顿挫、断裂、犹豫的痕迹抹除,使得思想的发展看起来是一个单纯而平整的延续。各种以origin为题的思想史研究,很容易加深这种单纯延续的印象。

这段文字意在提醒我们注意那些在观念建立过程中,杂糅着诸多思想的挪移、断裂、融合的过程,正是经由词语、概念间的争锋、对立、跳跃,才使当时的社会隐然浮现出一个连续的方向。诚如马克思·韦伯(Max Weber)所指出的,“直接支配人类行为的虽是物质上与精神上的利益而不是观念,但是由观念所创造出来的世界图像,常如铁道上的转辙器,决定了轨道的方向,在这轨道上,利益的动力才推动着人类的行为”。[17]

基于此,本文将晚清报刊的教育观念传递视为一个意义产制的符号运作过程,也就是,根据文本里不同符号系统间的互动,来探究图文建构的晚清儿童形象及其蕴藏的教育意涵。

三、图像符号学的立论基础与分析框架

20世纪初,索绪尔(Ferdinand de Saussure)将语言视为一种系统或结构进行研究,并从中揭示出客体不是由某种本质决定的,而是由内部之间的关系确定的,他将这门从语言学发展出的新学科命名为“符号学”(semiology)。[18]20世纪下半叶,符号学的观念掀起一股学术思潮,成为与现象学、诠释学、人类学、文化研究等相结合的,理解人类自身的工具。一些学者认为,世界并不是由独立存在的、可被觉察的客体组成的,因为任何人类感知的方式无不包含一种固有偏见影响我们的认知,所以问题不是本质是什么,而是关系建立的过程,也就是符号由什么构成,受什么规律支配。以此开启的研究的思维,关注的是文本内部的符号互动,也就是法国文学批评家与符号学家罗兰巴特(Roland Barthes)称之的表意过程(signification)。[19]

巴特比照着索绪尔在语言系统中“语言”和“言语”的划分,提出“符码”(code)和“讯息”(message)的概念,用以识别潜藏在日常生活背后的规则和不同大众媒体的表现形式。他提示研究者,要注意同一文本中不同媒材(图像、文字、CD等)的符号特性,以新闻或广告为例,其中的文字符号承载的是“意象的构成”(the composition of a image),它是一组意义指涉的复合物(a signifying complex),但图像却不与文字具备同质性,图像是由光影、线条组成的,需结合文字才能锚定意义。为此,巴特以新闻照片和广告为例,归纳出适用于图文并置的图像符号学。[20]

巴特主张先从文本的本质定位来探究图像的表意系统,比如说广告的定位是一种有意图的传播,只有所指表达清晰才能达到宣传目标,因此它的符号特性是充足的,运用的图像是坦白的;而新闻图像则有遮蔽真实的危险,意在合理化文字,甚或建构一种现代迷思(myth)。

在解析不同媒材在特定文本中的符号特性后,巴特提醒我们解析不同符号系统间的互动过程,也就是语言讯息之于图像讯息所扮演的两种功能:一种是文字指涉的意涵也能在图像中找到,也就是语言讯息预设了图像的意义的预设功能(anchorage);另一种情况是文字指涉的意义虽在图像中找不到,但图文并置后却使文本故事趋于完整的情境功能(relay)。这有助于我们区辨哪些表意是图像给予的,哪些是通过刻意的遣词用字赋予图像的延伸讯息。