乡村幼儿园教师地方感的构成要素及生成路径

作者: 闵慧祖 刘静宜

[摘 要] 地方感是人们对特定地方的感知,地方感的培育是乡村幼儿园教师“留得住、教得好、会发展”的重要保障。本研究以“地方感”为主题,对25位乡村幼儿园教师进行深度访谈,运用扎根理论对所得研究资料进行分析。结果显示,乡村幼儿园教师的地方感由情感依恋、文化认同、资源运用、人际互动、活动参与五个要素构成,其中,情感依恋提供联结枢纽,文化认同提供信念支撑,资源运用提供物质基础,人际互动提供驱动力量,活动参与提供实践情境,同时这些要素之间存在着逻辑联系。乡村幼儿园教师的地方感萌发于教师完整的乡土生活,与园所课程紧密相依,并能够反映出乡村的文化样态,其生成是一个具有渗透性、具身性和交互性的过程。基于此,本研究从乡土文化氛围、课程资源建设与社交互动空间三个方面提出乡村幼儿园教师地方感的培育建议。

[关键词] 乡村幼儿园教师;地方感;乡村学前教育

一、问题提出

乡村学前教育关乎着乡村教育的整体发展,而乡村学前教育的根本就在于乡村幼儿园教师队伍的建设。乡村幼儿园教师的地方感影响着教师对乡土生活的认知与情感,也是教师在从教过程中“留得住、教得好、会发展”的重要依托。地方感这一概念源自人文地理学,近些年逐渐在社会学、人类学、管理学与教育学领域得到重视和应用。根据学界对地方感概念的辨析与梳理,可将地方感界定为人们对特定地方的感知。[1]人文地理学家段义孚于1976年正式提出地方感概念时,将其定义为人们自身对地方的认同与依附。[2]斯蒂尔(Steele)而后对这一概念进行了拓展与扩充,他认为地方感作为一种心理体验,与地方的文化背景、情感寄托与社会互动存在着紧密的联结。[3]随着地方感概念的发展与深化,尽管其涵盖内容会随着群体和区域差异而产生变动,但文化与情感始终是地方感研究的核心要素。[4]从产生的过程看,地方感是人与地方不断互动的产物,是人以地方为媒介产生的一种特殊的情感体验。经由这种体验,地方感成了自我的一个有机组成部分,其意义不能脱离人而存在。[5]

教育部等六部门于2020年印发的《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》明确指出,要造就一支热爱乡村、数量充足、素质优良、充满活力的乡村教师队伍。[6]其中,“热爱乡村”与乡村幼儿园教师地方感之间存在紧密的关联。已有研究主要聚焦乡村幼儿园教师的专业发展[7][8][9]、队伍建设[10][11]、职业吸引力[12][13]、职业幸福感[14]等内容,关于乡村幼儿园教师如何热爱乡村、服务乡村、扎根乡村的研究较少。根据列斐伏尔的社会空间理论可知,乡村之于教师而言是物质空间、精神空间与社会空间的集合体,承载着其在整个职业生涯中的意义建构与生命体验。乡村幼儿园教师与乡村中的诸要素在有意无意中进行着持续的互动,并形塑着教师对乡村的地方感。结合乡村幼儿园教师的职业特质,可以将乡村幼儿园教师地方感理解为乡村幼儿园教师对乡土世界的整体感知能力。这种能力源于教师与乡土的联结,并能够有效助推教师将乡土元素融入乡村学前教育。乡村幼儿园教师地方感的生成是一个复杂多元的过程,其既会受到地方客观条件的影响,也需要教师自发进行经验与意义的建构。因此,乡村幼儿园教师的地方感不仅是一种主体性的心理感受,它还集中反映着教师对乡土文化、乡土生活以及自我身份的理解。

目前国内外关于地方感的研究主要聚焦游客[15]、移民[16]、流动儿童[17]等群体,关于教师地方感的研究较为匮乏,其内容也基本是围绕教师地方感的价值和影响进行论述的。形成良好的地方感有助于乡村幼儿园教师增强留任意愿,秉持乡土文化自觉和开展地方本位教育。[18]此外,地方感还会影响乡村幼儿园教师的生存体验,进而广泛牵系着教师在职业生活中的多重状态。相关研究表明,教师的地方感与教师职业态度之间存在显著正相关,教师地方感深刻影响着教师的职业态度,地方感越强的教师其职业信念也越坚定。[19]有研究者针对乡村幼儿园教师在观念维度的“向城性”、课程维度的“单一性”、行为维度的“离土性”,揭示了乡村幼儿园教师的“离乡”困境,并提出培育教师的地方感能够有效助力教师实现“归乡”。[20]也有研究者从培养乡村卓越幼儿园教师的角度出发,发现具备“坚定的乡村教育信念”是其重要特征,而深厚的地方感则是教师形成这一特征的根本基石。[21]作为一种社会与文化的建构,地方感从来都不是稳定或一成不变的,而是不断被创造的。[22]随着乡村振兴战略的深入实施,乡村幼儿园教师地方感的形成与乡村建设的变化也有着内在的密切联系。[23][24]总体而言,关于乡村幼儿园教师地方感的已有研究具有一定的镜鉴意义,但在内容方面尚具有较大的研究空间。

因此,本研究旨在明确乡村幼儿园教师地方感的构成要素与生成路径,并在此基础上积极探寻教师地方感的培育策略,从而在推进乡村幼儿园教师立足乡土、扎根乡土、振兴乡土的过程中稳步提升乡村学前教育的整体质量。

二、研究方法

(一)研究对象

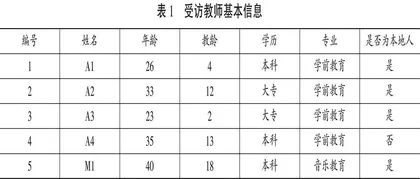

由于质性研究旨在通过完整而准确地描述“发生了什么,事情如何发生”来回答研究问题,无需对大规模人口进行随机抽样和获得普遍结论。因此研究者采用目的性抽样,选取覆盖我国东、中、西部地区的部分乡村幼儿园进行调研,在选择教师时兼顾了教师的年龄、教龄、学历、专业、是否为本地人等因素以确保数据的丰富性和多样性。在样本量的选取判断方面,梅森(Mason)等人通过文献分析发现,运用扎根理论的研究样本范围主要在20~30之间。[25]研究者在2023年3月至6月间,共访谈了8所乡村幼儿园(公办园、民办园各4所)的25位教师(见表1),符合多数应用扎根理论的研究样本范围。25位教师分别来自浙江安吉(4人)、陕西勉县(4人)、安徽当涂(5人)、四川蒲江(6人)、河南辉县(6人)5个地区,并以县域名称作为受访教师编号的依据(如来自安吉的第一位教师为A1)。

(二)研究工具

本研究将乡村幼儿园教师的地方感作为制订访谈提纲的核心线索。地方感是一种满足人们基本需要的普遍的情感联系,是个人和群体依靠体验、记忆和依恋对地方产生的深厚的依附感。[26]由此可见,地方感侧重主体对其身处地方的感知、感受、体验等,这些关键要素为本研究拟订访谈提纲提供了重要的参考。在完成初始访谈提纲的编制以后,研究者邀请该专业领域的3名专家学者和5名硕博研究生针对提纲结构、内容和表达方式的适宜性等进行了讨论和修订。之后选取3名乡村幼儿园教师进行预访谈,并根据预访谈的效果对访谈提纲进行再次调整。最终形成的正式版《乡村幼儿园教师地方感访谈提纲》共包含以下5个主题:乡村幼儿园教师对当地生活的评价、乡村幼儿园教师对当地生活的感知、乡村幼儿园教师地方感知的影响因素、乡村幼儿园教师地方感知的形成过程、乡村幼儿园教师在当地生活中印象深刻的经历或事件。

(三)研究过程

研究者根据访谈对象的实际情况提前商定了访谈时间与地点,并说明了研究目的、研究用途及研究伦理等事宜。本研究的访谈方式为一对一深度访谈,单次访谈的时间在60~90分钟之间。在访谈过程中,研究者会根据访谈对象的回答进行灵活的提问和适当的追问,并针对一些问题对个别受访者进行简短的补充访谈以获得更完整的研究资料。最终,结合现场笔录和音频转录,共整理出20余万字的原始访谈资料。在质性研究中,当研究者发现理论可以解释大部分(或所有)原始资料或新资料时,即可认为该研究达到了理论饱和。[27]本研究在5个地区各预留了一名教师的访谈资料进行理论饱和度检验,在确认无法发掘出新的概念与类属后,认为收集的资料达到理论饱和,并以此作为结束访谈的依据。

(四)数据处理

研究者依据扎根理论的原则对获取的访谈资料进行编码,在编码分析的过程中采用了开放编码、主轴编码和选择编码的三级编码方式。研究者首先对收集到的原始资料进行逐行编码和逐级登录,再根据访谈对象反复提及、多个访谈对象均有提及和研究者认为非常重要的原始语句分析提炼出初始概念并将其范畴化,通过开放编码提炼出乡村幼儿园教师地方感的45个初始概念和15个对应范畴。通过主轴编码,本研究归纳出情感依恋、文化认同、资源运用、人际互动和活动参与5个主范畴。(见表2)为保障构成要素提炼的有效性,研究者从专家评议与受访者认同两方面对其进行验证。一方面,研究者邀请该专业领域的2名专家学者对维度内容进行评议,确保维度内容不存在模糊歧义、杂糅交叠的情况,并能够充分合理地展现教师地方感的完整状貌。另一方面,研究者随机抽取5名受访教师进行回访与反馈汇总,确证维度内容能够较为真实全面地反映教师地方感的涵盖范畴。

在选择性编码阶段,研究者将乡村幼儿园教师地方感的生成路径作为核心范畴,通过梳理主范畴间的内在关联和作用机制,据此建立了相应的理论模型(见图1)。关于地方感的形成机理,已有研究主要聚焦人地互动的关键环节,围绕情感培育、人际交往和文化渗透等方面展开论述。[28]学者祖贝(Zube)所提出的景观感知(landscape perception)模型指出地方感是人们在地方生活中与周围环境逐渐建立情感联系,与附近的人进行丰富交流,伴随地方文化的持续浸润而形成的。[29]由此可见,本研究所构建的理论模型能够与现有研究相呼应,并进一步体现乡村幼儿园教师地方感的特质。

三、研究结果与分析

(一)乡村幼儿园教师地方感的构成要素

通过较为详尽地梳理国内外具有代表性的地方感研究,有学者发现地方感一般可被分为2~6个维度,其中地方依恋、地方认同、地方依赖的三维划分方式应用最为广泛。[30]具体而言,地方依恋指向情感层面,地方认同指向文化层面,地方依赖指向资源层面。[31]在本研究中,受访的25位乡村幼儿园教师根据自身的实际体验和真实想法表达了对地方的感知,研究者经过扎根编码与整理总结可将其归纳为情感依恋、文化认同、资源运用、人际互动和活动参与五部分内容。

1. 情感依恋。

乡村幼儿园教师在乡村工作与生活的过程中会逐渐产生一种对乡土社会的依恋情感。因为个体的情感是由其所在家园和记忆之场所构建的,因此地方与环境成了个体情感事件的符号载体。[32]通过对受访教师的访谈资料进行剖析,能够提炼出环境依恋、关系依恋和生活依恋三个范畴。在环境依恋层面,教师主要是对乡村原生态的自然环境、简约舒适的居住环境和安定和谐的工作环境怀有依恋的情感。对乡村环境的依恋会提升教师的留任倾向,也有助于教师从环境中汲取经验建构和专业成长的力量。在关系依恋层面,教师对地方的感知主要受到师幼关系、亲师关系以及村民互动关系的影响。人在本质上是一种关系性的存在。在经营各类关系的过程中,教师对乡土生活的感情愈发深厚,与乡村民众所建立起的情感羁绊也为教师的专业发展提供了动力和支持。H5教师提到:“我喜欢与这里的孩子相处,因为他们真的既天真又纯粹,这里的家长也很信赖和支持我,所以我在工作时也更有干劲。”在生活依恋层面,教师主要是被乡村生活节奏较慢、生活压力较小、生活满意度较高等特质所吸引。随着乡村振兴战略的实施,教师能够切身感受到乡村生活所具备的一系列优势,并逐渐加深着对乡村的归属感。D2教师认为:“现在村里的生活条件越来越好了,而且村里的生活状态会让我的内心感觉很平和淡泊,不像大城市那么‘卷’,在这里工作我的心理压力也会比较小。”由此可见,情感依恋贯通于教师参与地方生活的全过程,并在情感层面将教师与各地方元素勾连起来,从而为教师生成地方感提供联结枢纽。

2. 文化认同。

文化认同,指的是对人们之间或个人同群体之间的共同文化的确认,是属于一个群体的身份或感觉。[33]根据访谈资料的整理与分析可知,教师对地方文化的认同主要包括园本文化认同、村庄文化认同和历史文化认同三个范畴。在园本文化认同层面,教师能够在践行园所办园理念、遵守园所规章制度和领会园所课程文化的过程中愈发认可园所文化的价值导向。乡村幼儿园“立足乡土,亲近自然”的教育理念能够传递出一种人地和谐相处的文化氛围,让教师在从教过程中不断形塑乡土情怀和乡土精神。文化认同被视为个人自我概念的一部分,源于他对身处环境的认识以及与同一社会团体身份相关的价值和情感意义。[34]如A2教师所言:“在乡村幼儿园里,无论是园所的环境,还是与人相处的状态,你都能体会到一种亲切放松的感觉,这会让你更加认可这里的生活。”在村庄文化认同层面,教师通过感受乡风文明、践行节日风俗和延续传统礼仪,能够在捕捉地方文化特质的同时将其转化为课程教学的有益资源。吉登斯从建构的角度出发,认为“认同”是行动者自身的意义来源,也是自身通过个体化过程建构起来的。[35]教师作为运用与创新地方文化的实践者,在形成文化认同的同时也会与地方建立更深厚的联结。在历史文化认同层面,教师在熟悉本地历史名人、积累本地历史典故和知晓本地发展历史的过程中能够深化对当地文化的认识,从而树立更坚定的文化自觉和文化自信。曼纽尔·卡斯特在《认同的力量》一书中谈到,“认同”是人们意义与经验的来源。[36]对地方文化的深切认同使得教师愿意主动亲近地方、探索地方,从而为教师生成地方感提供信念支撑。