家庭电子媒介文化资本如何影响儿童的行为问题?

作者: 袁晗 姚秀娟 司慧

[摘 要] 为探究家庭电子媒介文化资本对学前儿童行为问题的影响及其作用机制,本研究通过问卷调查8 057名3~6岁学前儿童及其家长。研究结果表明:不同性别和不同年龄的儿童在行为问题的部分维度上存在显著差异,而不同胎次的儿童在家庭电子媒介文化资本、儿童媒介实践、睡眠质量以及行为问题上均存在显著差异;家长自身媒介使用习惯与儿童的媒介实践、睡眠质量以及行为问题均呈显著正相关,家长媒介干预与儿童的媒介实践呈显著正相关,与儿童睡眠质量以及行为问题中的品行问题和心身问题两个维度均呈显著负相关,与学习问题、冲动—多动以及焦虑三个维度不相关;家长自身媒介使用习惯和媒介干预通过儿童的媒介实践和睡眠质量间接影响儿童的行为问题。基于以上研究结果,家长应当重视家庭场域中电子媒介文化资本的再生产方式,充分发挥优势家庭电子媒介文化资本的力量。

[关键词] 电子媒介文化资本;儿童媒介实践;睡眠质量;行为问题

一、问题缘起

行为问题是社会适应的消极指标,主要包括外显行为(比如品行问题、攻击行为)和内隐的情绪问题(比如焦虑、退缩等)。[1][2]儿童早期的行为问题影响情绪社会性的发展以及学业生活的健康。研究显示,学前儿童的焦虑症状能够显著预测小学阶段的焦虑状况;[3]童年中晚期抑郁的发展常伴随问题行为的并发;[4]个体童年期的行为问题还会显著预测今后成长中的同伴拒绝、物质滥用、犯罪等一系列社会适应问题。[5][6][7]探求学前儿童行为问题的影响因素和作用机制对采取必要的行为干预措施,促进儿童良好的社会适应具有重要的理论和实践价值。尽管已有研究从遗传、分娩、家庭以及儿童自身等诸多方面探求了儿童行为问题的形成原因,然而21世纪以来,部分影响因素的内涵和要义正在发生巨大而深刻的改变,比如家庭场域中的文化资本。信息技术的快速发展带来家庭环境的变革,家庭文化资本的内涵也得以扩展和改变。有必要对这些因素的新内涵进行探讨和研究,以帮助教育实践者重新或深化认识它们与儿童行为问题的关系,从而制定适宜的教育对策。

根据家庭系统理论,家庭中的个体、两人或者更多人组成不同的子系统,这些子系统相互联结,嵌套在更大的家庭系统中,它们相互作用并影响整个系统。[8]家庭通过教育再生产和文化资本的传递,影响个体的发展。21世纪以来,信息技术的革新充实和丰富了儿童的家庭环境。中国儿童中心和社会科学文献出版社发布的《中国儿童发展报告(2019)——儿童校外生活状况》指出,在儿童校外生活中,电子产品的使用排在前三名,幼儿园阶段儿童的电子产品使用时间达到15%。[9]电子媒介由于其即时性、互动性、沉浸式和参与式的特质,可以跨越性别、年龄、国别和社会区隔,[10]在一定程度上拓宽处境不利儿童的学习与成长路径,有助于打破不利处境的代际传递,减轻教育的不公平。然而数字技术的应用也成为一道新的分水岭,物质的家庭数字媒介资源,即媒介资源的接入与可及程度上的差异(“接入沟”)正在消减,但“数字鸿沟”现象中的“素养沟”依然凸显,不同个体从电子媒介中获益的程度千差万别,家庭电子媒介文化资本正是造成这一现象的重要原因。因此,基于家庭文化资本内涵的变革,探讨学前儿童行为问题的影响因素和作用机制是当前亟待解决的问题。

(一)家庭电子媒介文化资本与儿童行为问题的关系

文化资本由法国社会学家布迪厄提出,是指“一种标志行动者的社会身份,被视为正统的文化趣味、消费方式、文化能力和教育资历等的价值形式”。[11]文化资本主要有三种存在形式:具体的形式,表现为精神和身体的持久性情;客观的形式是指物化的文化产品;体制的形式指一定时期的教育体制、教育资格等。[12]二十世纪六七十年代布迪厄和帕斯隆的研究强调,文化资本“以更隐蔽、更间接的方式传递,甚至不需要一步步的努力和明显的行为”,换句话说,文化资本在家庭中以一种潜移默化的形式发挥作用。[13]然而随着时代的变迁,自20世纪末以来,学校不再是教育体系“黑箱”的关键场所,家长在教育场域中的作用日趋凸显。教育社会学研究指出,潜移默化的传递不再是文化资本再生产的全部要义,家长积极主动、策略性的文化资本传递也是一种重要形式,考察家长文化资本传递的各种形式有助于人们充分理解家庭文化资本的传递效率和质量。根据德拉朗和巴拉托的观点,20世纪末以来家庭文化资本传递可分为“渗透式”和“主动式”传递两种。[14]“渗透式”传递是指物化文化产品的教育熏陶或日常生活方式的无意识传递,而“主动式”传递是指家长以积极主动、策略性的方式来构建和传递文化资本,比如对学业的密切关注和辅导。据此,本研究将家庭电子媒介文化资本分为两种:渗透式,即家庭的电子媒介物质资源以及父母使用电子媒介的方式、习惯;主动式,即儿童使用电子媒介过程中父母积极主动的关注、参与和指导。相关实证研究探讨了家长媒介干预对儿童行为的影响。科利尔等人发现,限制性干预、主动性干预均能显著降低儿童的攻击性水平。[15]高宏钰等人的研究发现,中国家长对儿童媒介干预方法主要有限制、教育性主动、照看性主动和无目的性干预,其中限制和教育性主动干预能够显著正向预测学前儿童的身心、认知能力以及情感技能方面的发展。[16]家庭电子媒介文化资本可能是造成儿童行为问题重要的影响因素。

(二)儿童媒介实践的中介作用

当前研究已从家庭媒介数量、父母态度、父母参与等维度考察了儿童电子媒介实践行为的原因。如王兴华等人对2~6岁幼儿家长进行了调查,以探究家庭电子媒介资源与儿童电子媒介实践的关系。结果显示,家庭电子媒介可及程度越高,儿童屏幕暴露时间越长。[17]张卓和周红莉通过问卷调查和半结构访谈的混合研究方法,发现农村和城市儿童接触电子媒介的差距迅速缩小,儿童在家庭中获取或使用数字媒介的可能性和方便程度没有显著差异,电子媒介的可及度鸿沟已经得到弥补,但是两类儿童的媒介实践差异显著。[18]徐冠群和朱珊通过城乡儿童的对比,发现两地家长对待儿童数字媒介使用的态度、功能认知以及家长本身的媒介素养导致儿童媒介实践的时长、内容与方式不同。[19]张晴通过对3~12岁儿童的媒介实践进行调查发现,父母媒介使用能力以及亲子共用频率与儿童媒介沉迷呈显著负相关,而父母媒介沉迷与儿童媒介沉迷呈显著正相关。[20]

儿童的媒介实践塑造着儿童的生理与心理。过多的屏幕暴露会对学前儿童的生理、认知、情绪社会性等发展造成消极影响,长期使用电子媒体的儿童出现肥胖、近视、执行功能发育迟缓、情绪低落、问题行为等症状的概率大大提高。[21][22][23]陆文祥和李晓巍的一项元分析研究显示,0~3岁及3~8岁儿童的屏幕暴露与问题行为均存在显著正相关。[24]帕克斯等人的研究显示,看电视持续超过3小时的儿童,其问题行为显著增多。[25]一项有关7~9岁儿童的追踪研究显示,过度使用电子媒介会显著增加儿童头痛风险以及出现注意力问题。[26]鉴于此,儿童媒介实践在家庭电子媒介文化资本与儿童的行为问题之间可能起中介作用。

(三)儿童睡眠质量的中介作用

睡眠质量指个体的睡眠结构是否良好,是否受睡眠疾病等因素影响以致睡眠无法连续,从而难以进入深度睡眠,[27]主要包括持续睡眠时间、睡醒时的精神状态、睡眠总时间、夜醒等。[28]左向莉研究了家庭媒介生态对儿童睡眠质量的影响,结果发现父母接触电子媒介的时长与儿童的睡眠持续时间呈显著相关。[29]另外有研究显示,睡在小屏幕旁边的儿童比普通儿童的睡眠时间减少约20分钟。[30]长时间使用电子屏幕或置身于屏幕光的照射中容易导致儿童睡眠时间减少、昼夜节律紊乱。

儿童睡眠的缺乏会损害大脑前额叶皮层的发展,进而导致诸多行为问题。姚力宁等人发现,学前儿童睡眠总时长显著预测儿童的行为问题、注意缺陷障碍、情绪症状和同伴关系。[31]张鹏程等人发现,睡眠不足显著正向预测中小学生的负性情绪。[32]不仅在正常儿童身上,在特殊临床儿童、青少年及成人身上均发现睡眠障碍与行为问题呈显著正相关。鲁明辉等人对3~17岁自闭症儿童进行了调查,结果表明儿童的睡眠问题(如睡眠阻抗、入睡延迟、睡眠持续时间、睡眠焦虑、夜醒等)和行为问题(品行问题、学习问题、焦虑等)呈多维度显著相关,且在控制人口学变量之后,睡眠问题对自闭症谱系障碍儿童的行为问题有显著的预测作用。[33]因此,有理由相信儿童睡眠质量在家庭电子媒介文化资本与儿童行为问题的关系中起中介作用。

(四)儿童媒介实践和睡眠质量的链式中介作用

多项研究表明,儿童的屏幕暴露影响其睡眠时长和质量。屏幕光理论、电磁辐射理论及睡眠置换理论探讨了电子屏幕暴露对儿童睡眠的影响机制。[34][35][36]其中,屏幕光理论认为电子设备屏幕发出的光会干扰褪黑素分泌和生理节律,从而延迟入睡时间,影响睡眠;[37]电磁辐射理论认为电子设备的电磁辐射会改变睡眠结构,推迟褪黑素的分泌时间,从而影响睡眠质量。[38]睡眠置换理论和睡眠置换双阶段论认为电子媒介产品的使用具有非组织化的特点,没有明确的起止和限制时间,容易导致睡眠时间的置换,影响睡眠时间和质量。[39]

大量实证研究显示,儿童的睡眠不足与屏幕时间增加相关,并且学龄前婴幼儿电子媒介的使用与睡眠质量的下降和日间嗜睡均呈显著相关,媒介使用过多还会导致入睡潜伏期延长、入睡时间变化不定等睡眠节律紊乱现象。[40][41]总之,屏幕暴露会影响儿童的睡眠时间、睡眠质量以及睡眠节律,给儿童的生活质量和健康状况带来不利影响。据此,儿童电子媒介实践可能通过影响儿童的睡眠质量,从而在家庭电子媒介文化资本与儿童行为问题的关系中发挥链式中介作用。

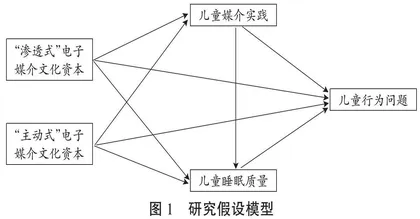

综上,本研究探讨家庭场域中家长“渗透式”和“主动式”两种类型的电子媒介文化资本如何塑造儿童的行为问题,以及儿童媒介实践和睡眠质量的链式中介作用,以揭示家庭电子媒介文化资本对儿童行为问题的作用效应和机制,假设模型见图1。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究对我国中部某省3~6岁儿童及家长进行调查,共发放调查问卷8 283份,回收有效问卷8 057份,有效问卷回收率为97.3%;儿童的平均年龄为4.43岁,SD=0.97;性别分布上,男童4 347人,女童3 710人;年龄分布上,3岁段有1 607人(占19.9%),4岁段有2 639人(占32.8%),5岁段有2 587人(占32.1%),6岁段有1 224人(占15.2%)。胎次分布上,头胎儿童有5 993人(74.4%),二胎儿童有1 975(24.5%),三胎儿童有89人(1.1%)。调查问卷内容包括人口学变量、家庭电子媒介文化资本、儿童电子媒介实践、睡眠质量和行为问题,问卷均由儿童家长在线填写。

(二)研究工具

1. 人口学变量。

本研究涉及的人口学变量包括儿童性别、年龄、家庭社会经济地位和胎次。家庭社会经济地位(SES)包括父亲受教育水平、母亲受教育水平和家庭经济状况三项指标。其中受教育水平分为“初中及以下”“高中/中专”“专科/本科”和“研究生及以上”四个等级,依次赋值1~4分;家庭收入分为“人均月收入小于3 000元”“人均月收入3 000~6 000元”“人均月收入6 001~10 000元”和“人均月收入大于10 000元”四个等级,依次赋值1~4分。考虑到家庭社会经济地位的三项指标显著相关(r=0.307~0.738),参考Yuan等人的研究,[42]采用因子分析对三项指标进行降维处理,[43]根据KMO检验统计量和Bartlett’s球形检验判定是否符合因子分析的条件,结果显示KMO=0.775,适合进行因子分析。[44]根据Kaiser准则抽取特征值大于1的共同因素,并配合碎石图陡阶分析确定保留的共同因子数,采用最大方差旋转法,最终确定1个因子,解释64.16%的方差。因此,因子数值被用于后续的相关分析和链式中介分析。

2. 家庭电子媒介文化资本和儿童媒介实践问卷。

基于已有文献回顾,在参考王茜等、[45]高宏钰等、[46]徐冠群和朱珊[47]的研究的基础上,本研究进一步将家庭电子媒介文化资本转化为可操作性变量,其中,“渗透式”家庭电子媒介文化资本为家长自身的媒介使用习惯,变量命名为“家长自身媒介使用习惯”,本研究最终确定当孩子睡眠时家长在旁边玩电子媒介的频率、家长同时使用多个媒介的频率和家长与孩子互动时单独玩媒介的频率三个题项(采用五级计分法,从“1=从不”到“5=总是”)。“主动式”家庭电子媒介文化资本为家长对儿童电子媒介实践的参与和干预,变量命名为“家长媒介干预”,该问卷包括家长和儿童一起使用电子媒介的频率、儿童电子媒介使用过程中家长指导的频率和家长限制儿童电子媒介内容的频率三个题项(采用五级计分法,从“1=从不”到“5=总是”)。该问卷的Cronbach’s α系数为0.84。